鉆孔瞬變電磁探測在水力壓裂效果檢測中的應用

趙 睿,范 濤,李宇騰,王繼礦,馬 媛,王冰純,劉 磊,房 哲

(中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西 西安 710077)

水力壓裂技術作為圍巖控制和低滲透煤層增透的有效手段在煤礦井下逐漸得到廣泛應用,主要包括沖擊地壓防治、回采工作面堅硬頂板控制、圍巖卸壓等方面[1]。對壓裂效果影響最大的因素是壓裂所形成裂縫的擴展形態、延伸方向和距離,因此,有必要對壓裂裂縫發育情況采用相應的技術手段進行監測,評價檢測壓裂效果[2-4]。

目前通過物探技術來檢測評價壓裂效果的實際應用報道比較少,主要包括微震監測法和瞬變電磁法[5-9],微震監測法通過在監測區域提前布設的傳感器拾取壓裂所形成裂縫在擴展過程中向外傳播的微震波信號,經過處理計算后實現定位。但該方法存在的問題是如果壓裂區圍巖破碎嚴重,壓裂液會隨著破碎的裂縫流動,很難產生新的裂縫,不發生微震從而導致該技術失效[10]。

瞬變電磁法對低電阻率介質反應敏感,而壓裂液作為低阻探測目標,非常適合利用瞬變電磁技術對其進行探測。通過對比壓裂區域內壓裂前后的視電阻率變化情況,可以獲取到壓裂液的擴散分布狀態,從而實現壓裂效果檢測的目的[11]。

利用巷-孔瞬變電磁探測技術及裝備在水力壓裂效果檢測評價方面進行了一系列相關的試驗研究,獲得很好的應用效果[12-15]。該方法及裝置通過手推桿將接收探頭送入鉆孔中,感應線圈接收到的二次場信號通過線纜傳輸至孔口主機進行處理,受人工推送施工及信號線纜衰減等因素影響導致其探測孔深有限。

在前期巷-孔瞬變電磁探測技術研究的基礎上,為了提高探測孔深,更好地滿足定向長鉆孔壓裂效果檢測的應用需求,筆者設計了一套鉆孔瞬變電磁三分量探測技術及裝置,并開展試驗,將其用于水力壓裂效果檢測。

1 方法原理

瞬變電磁法是利用不接地回線或接地電極向地下發送脈沖式一次電磁場,用線圈或接地電極觀測由該脈沖電磁場感應的地下渦流產生的二次電磁場,通過對該二次場的空間和時間的分布分析來認識有關地質問題[16-18]。

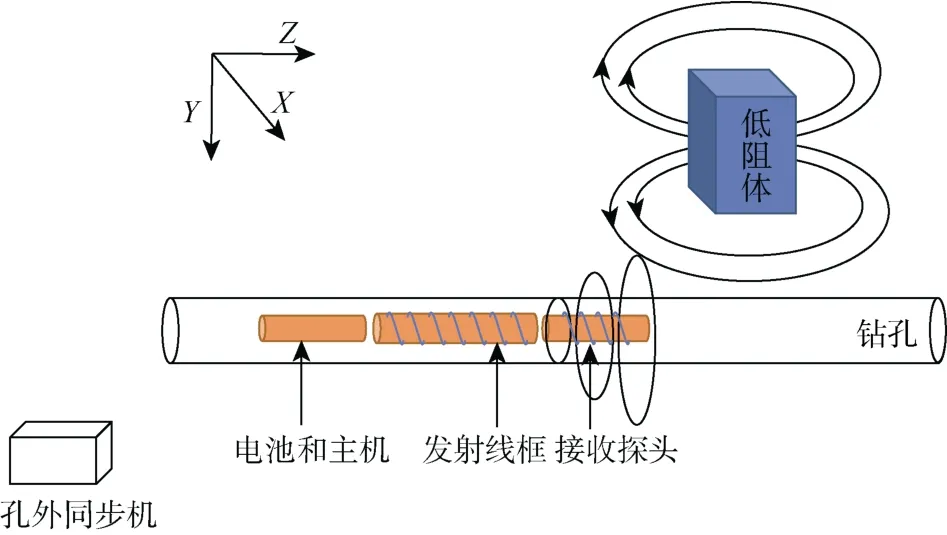

鉆孔瞬變電磁三分量探測技術是根據瞬變電磁法的基本原理,將發射線圈和三分量接收線圈一同送入鉆孔中,逐點進行三分量測量。定義順鉆孔軸向方向為Z分量,垂直鉆孔軸向向下方向為Y分量,與Y分量正交方向為X分量,通過接收到的Z分量二次場信號分析鉆孔周圍可能存在的低阻異常區,通過X、Y兩組水平分量二次場信號分析異常相對于鉆孔的空間方位,最終形成以鉆孔為中心,徑向一定距離范圍內的圓柱形探測區域,如圖1 所示。

整個探測過程中發射線圈與接收線圈(激勵源與接收裝置)始終同時移動,相對位置不變,因此,將該技術稱為動源動接收鉆孔瞬變電磁三分量探測。

圖1 動源動接收鉆孔瞬變電磁探測原理Fig.1 Principle of dynamic source and reception of borehole TEM detection

2 施工流程

本文所設計的鉆孔瞬變電磁三分量探測裝置主要包括孔中三分量測量探管和孔口裝置兩部分,孔中探管將測量數據實時處理后保存在其內部存儲器中。孔口裝置的功能是向孔中探管下發測量配置參數以及在測量完成后回讀孔中探管內部存儲器中保存的測量數據。利用鉆孔瞬變電磁三分量探測技術檢測水力壓裂效果的施工流程主要通過以下步驟實現:

①在進行壓裂前,給孔口裝置及孔中探管上電,孔口裝置向孔中探管授時同步、發送發射頻率及采樣頻率等測量參數;

② 完成配置后,將孔中探管送入鉆孔,推送至測量位置后探管靜止開始測量并記錄當前位置探管方位姿態信息(傾角、方位角和工具面角),孔口裝置記錄當前測量時間及深度信息;

③探管送至孔底后完成探測工作,取出探管,通過孔口裝置對孔中探管內部存儲數據發起回讀操作;

④ 對鉆孔進行水力壓裂,壓裂完成后等待一段時間;

⑤ 打開壓裂鉆孔,再將探管送入鉆孔,重復①—④步驟的工作;

⑥ 對壓裂前后2 次測量數據的垂直分量進行全期視電阻率計算并對視電阻率計算結果按對應測點進行差值計算,確定主要裂縫分布范圍;

⑦ 對水平分量數據進行校正,判斷異常體方位并計算出裂縫的延展角度;

⑧ 計算主要裂縫視電阻率異常的立體空間坐標,繪制其立體分布圖,完成壓裂效果三維展示。

3 數據處理

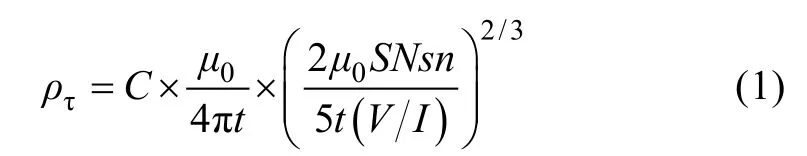

完成探測施工獲得測量數據以后,需要通過對比壓裂前后2 次探測數據垂直分量的視電阻率計算結果來提取出純異常場,判斷裂縫主要分布范圍。因此,在數據處理流程中,首先,對2 次測量數據的垂直分量進行全期視電阻率計算[19-21],由于礦井瞬變電磁法感應場為全空間瞬變響應,視電阻率表達式與地面視電阻率表達式應有所區別,故將礦井瞬變電磁法視電阻率表達式定義為:

式中:ρτ為視電阻率;C為全空間系數;μ0為真空導磁率;t為觀測時間;S為發射線圈面積;N為發射線圈匝數;s為接收線圈面積;n為接收線圈匝數;V為接收電壓;I為發射電流。

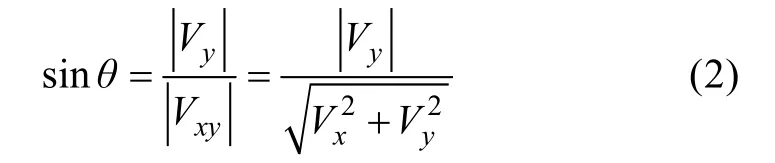

根據垂直分量處理成果,判斷出主要的含水壓裂裂隙分布范圍,為了分析這些主體異常相對于鉆孔的方位,需要進行水平分量解釋。水平分量解釋主要是根據垂直正交于鉆孔的2 組水平分量即X、Y分量的幅值變化,判斷異常中心方位角。由于瞬變電磁早期數據存在電感影響,而晚期信號容易受到干擾,信號弱且數據質量較差,因此,選用水平分量中期數據進行異常中心定位。

在孔中瞬變電磁探測時,異常體引起的二次場是矢量場,由水平渦流場的空間分布特征可知,在鉆孔中觀測到2 個水平分量(Vx、Vy)的矢量和(Vxy),其方向一定是由鉆孔指向異常體的等效渦流中心上,只需計算出Vxy的方向,就可知道異常體中心的具體方位。

如圖2 所示,設Vxy與X軸夾角為θ,則:

其中,Vx、Vy均為已知值,求反正弦即得到θ:

圖2 水平角度示意Fig.2 Schematic diagram of horizontal angle

4 應用實例

陜西某礦42108 工作面采用水力壓裂的方法對其頂板開展了卸壓治理,為了檢驗壓裂效果,筆者采用本文所闡述的鉆孔瞬變電磁三分量探測技術分別在壓裂前與壓裂后對壓裂孔進行探測,通過對比分析鉆孔周圍的富水情況與裂隙發育情況推斷水力壓裂的破碎位置與展布方向,為壓裂效果檢測評價提供依據。

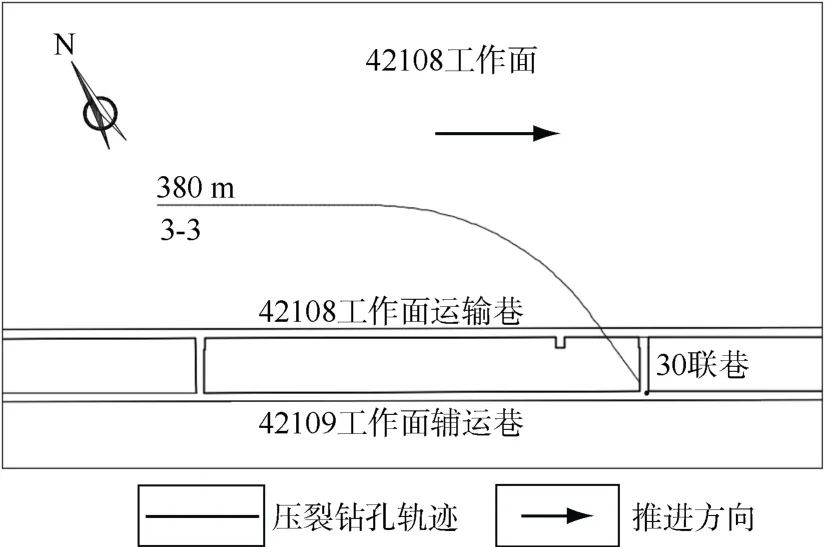

本次試驗的施工鉆孔為3-3 號壓裂孔,終孔孔深360 m,實鉆平面情況如圖3 所示。本次主要探測鉆孔深度111~357 m 區段,鉆孔徑向探測范圍0~35 m 低阻異常。設計施工測點點距3 m,每個測點進行三分量數據采集,總共施工測點120 組,數據點360 個。

圖3 3-3 號鉆孔實鉆平面軌跡Fig.3 Actual drilling plan of No.3-3 borehole

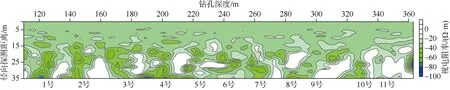

根據壓裂前后2 次探測數據視電阻率的計算結果,將壓裂前的探測成果當作背景場,在壓裂后的探測成果中減去背景場,提取出純異常場,共得到11 個條帶狀異常,計算成果如圖4 所示。

通過對純異常的提取可以看出:沿鉆孔深度方向1 號異常位于鉆孔深度114~129 m,異常區域呈明顯條帶狀分布,且異常強度較強;2 號異常位于鉆孔深度135~156 m,異常區域呈明顯條帶狀分布,異常強度中等;3 號異常位于鉆孔深度165~185 m,異常區域呈明顯條帶狀分布,異常強度中等;4 號異常位于鉆孔深度186~210 m,異常區域呈明顯條帶狀分布,異常強度較強;5 號異常位于鉆孔深度210~225 m,異常區域呈明顯條帶狀分布,異常強度中等;6 號異常位于鉆孔深度225~255 m,異常區域分布區間較大條帶狀較為明顯,異常強度中等;7號異常位于鉆孔深度255~270 m,異常區域分布較為零散,異常強度中等;8 號異常位于鉆孔深度276~285 m,異常區域分布范圍較小,異常強度中等;9 號異常位于鉆孔深度285~315 m,異常區域呈明顯條帶狀分布,且分布范圍較大,異常強度中等;10號異常位于鉆孔深度315~336 m,異常區域呈明顯條帶狀分布,異常強度中等;11 號異常位于鉆孔深度336~345 m,異常區域呈明顯條帶狀分布,異常分布范圍較小,異常強度中等。

圖4 壓裂后純異常場分布Fig.4 Distribution of pure abnormal filed after fracturing

根據以上異常分布情況可以看出:本次壓裂造成沿鉆孔徑向探測方向近區巖層(0~10 m)散碎,而遠區巖層(10~35 m)裂隙形成較為明顯。

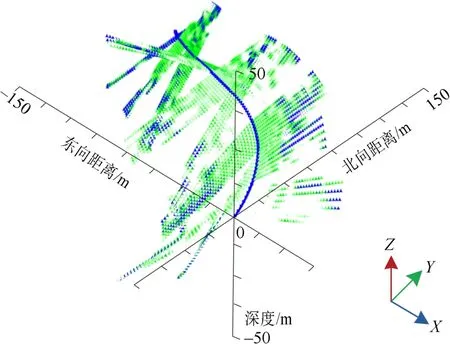

完成垂直分量數據處理以后,根據水平分量解釋處理結果,判斷異常體中心所在象限,求出方位角,在VOXLER 軟件中繪制裂縫立體空間三維成像結果(圖5)。圖5 中X軸方向為正東方向,Y軸方向為正北方向,Z軸方向為垂直水平面向上方向。

圖5 主要裂縫空間分布Fig.5 Spatial distribution of main cracks

5 結論

a.鉆孔瞬變電磁三分量探測技術通過將發射線圈及接收線圈同時送入鉆孔中,逐點進行瞬變電磁三分量探測,對比壓裂前后2 次探測數據的垂直分量處理成果,提取出純異常場,獲得主要裂縫分布范圍,再對校正后的水平分量數據進行分析計算,得出裂縫的延展方向及角度,最后根據上述計算處理結果完成主要裂縫的立體空間三維成像展示。

b.井下現場的探測實例完成了水力壓裂鉆孔周圍壓裂前后的對比探測,精細解釋了本次壓裂所形成主要裂縫的延展方向及形態,證明鉆孔瞬變電磁三分量探測技術能夠對水力壓裂裂縫的發育情況進行監測,為壓裂效果評價提供有力依據。

請聽作者語音介紹創新技術成果等信息,歡迎與作者進行交流

OSID 碼