機構投資者:利益侵占者或命運共同體?

——基于新三板做市轉讓企業實物期權價值的研究

鄭征

(中證金融研究院,北京 100032)

一、引言

2013年1月,股轉系統揭牌運營,開啟新三板股轉交易新紀元。2014年6月,《股轉系統做市商做市業務管理規定》發布,掛牌企業流動性得到改善,“做市轉讓”企業也同步快速遞增。2014―2018五年間,分別有122、1115、1654、1343、1086家掛牌企業采用做市交易機制。截至2019年末,新三板掛牌企業總數8953家,其中做市轉讓企業692家。為吸引更多投資者參與做市交易投資,規范市場融資環境,2019年1月中國證監會發布規范公募基金投資新三板股票行為準則;同年8月國務院金融委提出“扎實培育各類機構投資者,為長期資金入市創造良好條件”。在國家政策指引下,許多機構投資者積極投資參股新三板企業,將發展成為新興資本市場的重要力量。

新三板企業大都為中小微企業,自有資金有限,需要外部資金支持,只有通過不斷的資金投入,才能推出創新產品,增強競爭實力。此時機構投資者的資金扶持至關重要,它可以資助企業研發出創新產品,平穩度過資金短缺的艱難時期。機構投資者泛指使用自有或籌集資金、專門從事有價證券與實體企業投資活動的法人機構。機構投資早期以實體企業投資為主,證券投資基金規模較小,目前已形成以風險投資與基金資管為主,信托保險、私募基金等其他機構相結合的多元化格局。由于持股成本與風險較高,為保障自身投資收益,機構投資者通常會采取謹慎投資策略,尋找優質潛力企業,關注企業研發投入與創新產品收益情況。但隨著我國機構投資者數量的不斷增加以及投資規模的迅速擴大,一些實力較弱與不規范的投資機構者大量涌現,主要呈現兩個特征:一是專業化投資能力不足,表現為缺乏投資決策運作程序,缺少信息搜集與數據處理分析平臺,難以依據市場交易價格變化趨勢進行科學合理的估值判斷;或僅關注企業股票短期收益,而忽視企業增長期權價值。二是投資行為不規范,未能依據國家法律法規開展投資活動與規范投資行為。為吸引機構投資者融資,合規性較差的新三板企業虛構資產與利潤、隱瞞歷史負債與壞賬信息、夸大經營業績與市場前景。

由于不同類型機構投資者在投資動機、投資性質與控股程度等方面存在差異,其參股行為對目標企業價值的影響差別明顯。有的投資機構為了自身商業利益而參股新三板企業,極大削弱企業價值;有的則參與企業經營管理與資源重組,提升企業價值。那么,不同類型的機構投資者對我國新三板企業未來價值產生何種影響:是提供長期資金支持,助力企業創造未來增長機會,實現預期價值增長;還是侵占企業核心資源,削弱企業未來價值增長潛力?新三板企業如何選擇合適的機構投資者?這些問題值得探討與思考。

本文以實物期權價值作為企業價值的衡量,認為其代表新三板做市轉讓企業增長機會價值。在Black and Scholes(1973)[3]金融期權定價公式的基礎上,Myers(1977)[8]首次提出實物期權概念,認為企業價值源于現有資產的應用以及對未來投資機會的選擇權,這種投資機會可視為實物資產的看漲期權。

新三板企業大都處于創建初期與成長階段,缺乏實物資源和成型產品,盈利能力相對不足,現金流相對短缺。如果僅憑現有資源能力與現金流量來估算企業未來期權價值,主觀性較強,難以客觀反映企業實際價值(Brasil et al.,2018)[2]。并且企業具有高風險與高度不確定性,隱含著市場環境變化與技術更新換代的“不可預見性”風險(Villani et al.,2017)[15],未來現金流量與折現率難以預料,現金流折現法不適宜新三板企業的估值。同樣由于新三板企業的專有技術與經營水平各不相同,企業資產端價值構成差異很大,在市場上很難獲取可比企業及歷史數據,因此市場法不適用于新三板企業價值評估。

而實物期權(Real Options)對企業歷史經營數據依賴性不強,可有效量化評估企業未來收益增長的投資機會價值,使得估值過程更趨于實際。此外,新三板做市轉讓企業大都為高科技型企業,其價值主要來源于企業所隱含的智力資本、專利技術與盈利能力等無形資產,這些隱性資產通過技術轉化,具有很強擴張能力,能夠為企業創造出更多的期望收益,帶來遠超過一般產品價值的超額利潤。而實物期權作為連接橋梁,可將不確定性價值轉換為增長期權價值,利用期權定價模型進行估值,最大程度量化評估無形資產對企業整體價值的貢獻程度。

本文基于實物期權定價理論,以新三板做市轉讓企業為研究對象,收集整理2015―2018年數據,構建指標評價體系與分析模型,回歸驗證機構投資者參股行為對期權價值的影響。

本文可能的邊際貢獻在于:一是依據與目標企業利益關聯性以及參與管理程度,將機構投資者劃分為三種類型,揭示不同類型機構投資者對企業實物期權價值的直接與交叉影響;二是構造資產質量與貢獻權重兩個評價指標,作為期權價值的代理變量,量化實物期權與現有資產關聯性,為研判企業價值創造能力提供有效分析手段。本文研究結論不僅豐富了新三板領域現有文獻,更有助于監管機構認識機構投資者在我國資本市場中的作用。

二、文獻綜述與研究假設

我國新三板做市交易機制設立較晚,現有研究涉股轉定價標準制訂、估值方法選擇與增長機會價值測算,主要通過案例分析,驗證實物期權方法的適用性與科學性,很少運用大樣本數據建立期權價值影響因素回歸分析模型,難以得出一般性結論。近年來,機構投資者對新三板做市轉讓企業價值產生何種作用,是各方關心的重要課題。在這方面,國外學者已有相當多的研究積累,大都認為機構投資者投資行為與企業期權價值之間可能存在兩種關系:一是機構投資者能夠監督和優化管理參股企業,監督經理人合規經營,減小違法違規行為對企業價值的侵蝕程度,有利于提升資產價格,博取更多的期權價值(Cox et al.,2004)[5];二是機構投資者可能通過參股或控股方式,獲得控制權,侵占目標企業利益(Shleifer and Vishny,1986)[13]。隨著機構投資者利用其控股地位和話語權掠奪與掏空企業資源的事件陸續出現,投資者與企業間的利益沖突日趨嚴重,學者們將這種現象描述為“隧道挖掘效應”(Johnson et al.,2000)[9],即當大股東為自身利益而參股時,其可能侵占目標企業核心技術和關鍵資源,或通過非正常手段挖走企業資產與資金,侵蝕企業期權價值。

國內學者主要運用上市公司數據,實證分析機構投資者的投資行為與影響。研究發現,實力強資質優的機構投資者參股有助于提高公司治理水平、改善財務狀況、提升價值水平,其持股比例與公司經營業績呈現正相關性(石美娟和童衛華,2009)[27]。部分學者根據企業性質特征,將機構投資者劃分企業法人、VC(Venture Capital,風險投資)與PE(Private Equity,私募股權投資),并探討不同類型機構投資者的影響。在企業法人參股方面,研究發現企業法人股東可能通過非正當或不公平關聯交易進行資金占用、利益輸送和利潤侵占,極大降低財務報告可靠性。有些企業法人采用關聯擔保與溢價收購大股東體外資產等手段,掏空目標企業資產;還有些企業法人(或大股東)利用控制權進行股權質押,惡意套取或轉移質押資金,可能致使企業破產(史永和李思昊,2018)[26]。在VC和PE參股方面,VC參股對新三板企業技術創新產生正向影響,PE參股對企業績效與成長具有顯著的促進作用,能幫目標企業做出更合理的現金持有決策(陳洪天和沈維濤,2018)[18]。在基金資管參股方面,其有助于提高信息披露透明度,監督企業合規經營(董建衛等,2018)[20]。

縱觀上述研究文獻可以看出,新三板做市交易制度實施時間較晚,有關“機構投資者與企業期權價值關聯性”的研究較少,鮮有機構投資者參股動機差異性機理與投資結果方面的回歸分析文獻。而且研究對象很少涉及新三板做市轉讓企業,未能依據企業發展實際情況剖析不同類型機構投資者的參股行為對做市企業期權價值的影響程度;同時極少運用回歸分析手段開展定量計算,最終結論缺乏普適性。這些不足給現有研究帶來較大困難,也是本文探索的重點領域。

鑒于此,為有效開展實證分析,本文在前人研究基礎上,根據機構投資者是否與目標企業有密切的利益關系(張滌新和李忠海,2017)[22]以及投資者能否積極參與公司治理(溫軍和馮根福,2018)[34],將機構投資者細分為三類:一是與目標企業有密切利益關系的“企業法人”,二是與目標企業無利益關系但參與公司治理的“VC/PE”,三是與目標公司利益關系較弱并且不參與公司治理的“基金或資產管理公司”。在上述文獻研究基礎上,本文依據我國機構投資者規范性分析,結合新三板企業發展現狀,提出如下研究假設:

假設1:企業法人參股與實物期權價值呈現負相關性

企業法人投資者包括一般企業法人(含母公司)、非金融類上市公司,通常與目標企業存在資產與資金往來交易。新三板企業發展過程中需要長期資金支持,優質企業法人參股能夠為企業融資和技術創新提供幫助。然而通過文獻梳理發現,企業法人為其自身商業利益參股目標企業,將會對目標企業的良性發展帶來嚴重傷害,主要表現在三個方面:一是通過非正當關聯交易,侵占目標企業經營利潤和流動資金;或通過非公開交易方式,轉移企業專利技術和創新成果,竊取企業核心技術和優質資源(王化成等,2015)[31]。二是通過控制股權途徑或股權質押方式,借道融資,向其輸血或提供擔保(徐楓和王力,2014)[28]。三是通過不平等資產置換,將其劣質資產或債權轉嫁給目標企業,致使企業承載壞賬信用風險;或通過設置有利于自身的合同條款(或對賭協議)綁架企業,當企業面臨經營困難時,則按協議撤資退出,不承擔任何法律責任,使企業利益遭受侵害(王茵田等,2017)[32]。這些違規行為均導致“隧道挖掘效應”,阻礙目標企業良性發展,削弱技術創新、盈利能力和成長性等內在驅動因素對實物期權價值的正向影響。

總而言之,企業法人參股所涉及的非正當關聯交易行為越多,關聯企業可能進行的資產轉移或資產侵占所涉及金額越大,目標企業經營性風險與財務性風險越高,企業價值受到侵蝕程度越大,期權價值就越低。大股東惡意股權質押套現動機越高,到期違約風險越大,企業增長機會價值實現概率越小。

假設2:VC/PE參股與實物期權價值呈現正相關性

VC/PE對目標企業股權投資具有嚴格的挑選標準,能夠估算出企業增長期權價值,挖掘出成長性好的目標企業(許昊等,2015)[29]。同時,VC/PE擁有豐富的產業知識與投資技能,更加了解市場供求競爭關系,能夠有效參與企業運營管理與資源重組,引導和修正企業經營策略與發展趨向(陳思等,2017)[17]。當VC/PE與目標企業之間是利益共同體時,VC/PE參股有助于改善企業績效,實現價值增值,具體發揮兩個作用:一是有助于提升目標企業成長性和盈利能力,幫助企業培育核心技術、挖掘潛在能力、重構戰略資源,實現價值增長(楊勇和袁卓,2014)[30];二是有助于對企業進行監管,通過監督企業合規運營、建立股東大會投票機制等方式,抑制管理層“掏空”企業動機、降低資源侵占風險,提高公司治理水平,減少企業違規行為對期權價值的負向影響(吳超鵬等,2012)[33]。因此,在風險可控范疇內,VC/PE參股比例越高,公司治理和外部監管作用越強,實物期權價值越大。

VC/PE參股投資承擔著較大的技術與市場風險,這些風險隱含著不確定性期權價值,若投資策略與估值風險管理得當,則不確定性將會帶來投資機會價值(Dixit and Pindyck,1994)[6]。新三板企業未來價值的不確定性也為VC/PE提供了“選擇權”,使其可依據目標企業資產價值實際情況,利用實物期權特性,選擇投資那些擁有自主知識產權、未來增長潛力較大的企業,博取企業未來巨大收益,而放棄投資僅損失期初投資的期權費。相對于放棄投資而言,選擇投資可能從不確定性“機會價值”中獲得更大的期權價值。

假設3:基金資管參股與實物期權價值呈現正相關性

基金資管包括基金持股和資產管理計劃。基金資管是重要的機構投資者,其持股對目標企業產生的影響包括:約束企業盲目再融資訴求、牽制企業違規行為、防范股東利潤侵占、促進企業績效穩步增長、提高市場定價功能和信息披露透明度、幫助企業處置不良資產(曾志遠等,2018)[24]。與此同時,基金資管是獨立的機構投資者,其自身投資收益與目標企業價值增長機會密切相關,為追求最大投資收益,基金資管會充分利用價值發現與估值測算優勢,挖掘出目標企業期權價值,并對潛在項目實施監督,提升增長機會價值(齊岳和李曉琳,2019)[23]。因此,合規性較好且實力較強的基金資管參股與實物期權價值呈現正相關性。然而在“業績排名”利益驅使下,許多基金經理熱衷于追求短期收益,從而忽略對企業長期增長期權價值的投資(蔡慶豐和宋友勇,2010)[19],由此導致對目標企業監督作用的缺失,頻繁交易以及過高的換手率給企業價值帶來較大波動沖擊(史永東和王謹樂,2014)[25]。對此,本文將通過回歸分析研判基金資管參股對期權價值的影響程度。

三、研究設計

(一)模型構建與變量定義

根據上述研究假設,本文以機構投資者為解釋變量,探討企業法人、VC/PE和基金資管投資行為與參股比例對新三板企業實物期權價值的影響。在分析過程中,為有效控制可能影響企業實物期權價值的其他變量,減少遺漏變量誤差,本文參考Andrés et al.(2017)[1]構建的美國上市企業實物期權價值回歸模型,從內生與外生不確定性因素驅動視角出發,引入相關控制變量,建立回歸模型:

式(1)中,Ci,t表示第i家企業在第t年的實物期權價值,是被解釋變量,其中i=1, 2, …, 958,t=2015,2016,2017,2018;xi,t是機構投資者,為解釋變量;yi,t是影響目標企業實物期權價值的因素,主要包括:技術創新(無形資產占比IA、智力資本HC)、盈利能力(總資產收益率ROA、現金持有率CH)、成長性(營收增長率RG、凈利潤增長率NP)、違規行為(關聯交易CT、道德風險MR);xi,t×yi,t是機構投資者與影響因素的交叉項;∑Controls是控制變量,β0為常數項,β1,β2,β3為回歸系數,εi,t為誤差項。具體說明參見表1。

關于被解釋變量實物期權價值的衡量,鑒于實物期權價值主要由無形資產創造,而我國企業無形資產構成具有特殊性與隱蔽性,缺乏有效的數據采集與計量手段,如果直接采用Black-Scholes公式進行計算,將存在計量偏差。為此在實證研究中,現有學者大都將“隱含期權價值”與“市場賬面比”作為實物期權價值代理變量開展回歸分析(Bates et al.,2009;Fleten et al.,2017)[4][7]。其中,“隱含期權價值”是企業市場價值與現有資產的差額,是衡量實物期權絕對價值的指標,需經過對數處理獲得(Smit and Moraitis,2010)[12]。“市場賬面比”是企業市場價值與賬面價值的比值,用于衡量實物期權與其現有資產的相關性(Ogden and Wu,2013)[11]。

表1 變量定義

基于市場賬面價值比(MB)和隱含期權價值(RO),本文構造資產質量(AQ)和貢獻權重(CW)兩個評價指標,為衡量企業期權價值創造能力提供有效分析工具。其中,“資產質量”為期權價值與現有資產價值之比,直觀展示企業運用現有資產衍生和培育出實物期權的能力;“貢獻權重”描述期權價值占企業市場價值的比重,體現實物期權價值的地位與作用。在這四個代理變量中,RO是衡量企業期權價值的絕對指標;MB、AQ和CW是相對指標,三個指標之間具有關聯性,其中AQ=MB-1,CW=1-1/MB。

在控制變量中,總資產(TA)衡量企業規模。現有研究表明:資產規模對企業成長性具有負向影響,通常情況下,企業主營業務越成熟,資產規模基數越大,成長速度就越小,實物期權價值占比就越低。因此本文預測企業規模與實物期權價值負相關。財務杠桿(LEV)反映企業舉債經營能力,合理的杠桿水平有利于企業期權價值正向增長,但是過高杠桿承載著高風險,可能引發企業財務困境,降低期權價值,因此需要妥善權衡杠桿效應與期權價值的關聯性(Savolainen et al.,2017)[14]。據此本文預測在一定范圍內,財務杠桿與實物期權價值正相關。貝塔系數(Beta)衡量企業資產價格對整體市場價格波動的敏感度,Beta越大,企業資產收益率對市場敏感度越高,實物期權價值越大(Koussis and Makrominas,2015)[10]。據此本文預測貝塔系數與實物期權價值正相關。此外,本文還控制了個體效應和時間變化對目標企業實物期權價值的影響。

(二)樣本選擇與描述性統計

采用做市交易機制的新三板掛牌企業財務數據可以獲取,信息更加透明,股價相對公允且更能客觀反映目標企業市場價值(陳輝和顧乃康,2017)[16],同時做市機制在改善市場流動性與價值發現方面起著重要作用(趙崇博等,2019)[21]。因此,本文以新三板做市轉讓企業為樣本,在Wind數據庫中收集企業前十大股東中企業法人、VC/PE和基金資管參股的企業數量與持股比例數據,經處理后作為機構投資者指標;剔除財務信息未披露、交易數據缺失的樣本,共獲得958家新三板做市轉讓企業在2015―2018年間的2878組數據,進一步對連續變量進行上下1%的縮尾(winsorize)處理、規模變量對數處理,以排除數據噪聲對回歸結果的影響。

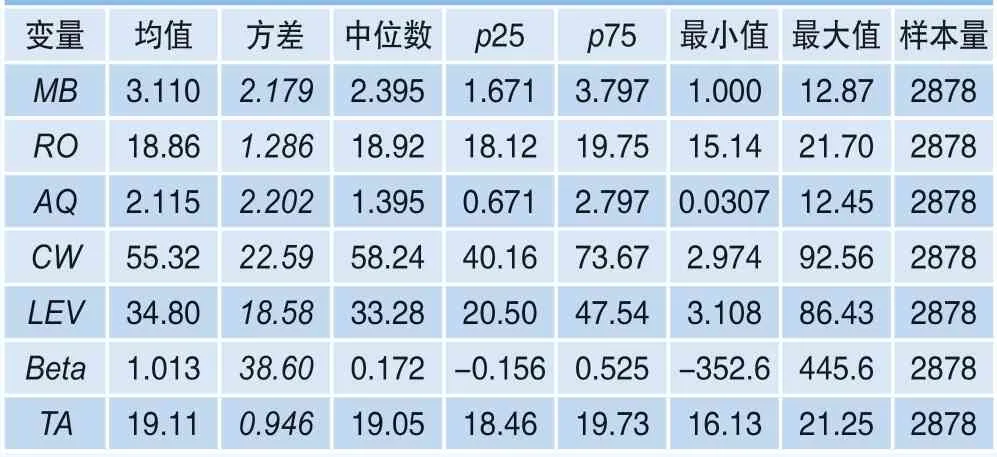

表2 主要變量描述性統計

表2是對上述變量的描述性統計。結果顯示,企業市場賬面價值比(MB)的平均值為3.1,實物期權價值與現有資產價值之比(AQ)為2.1,即每單位現有資產能夠創造出2.1倍實物期權,實物期權在企業市場價值中的貢獻權重(CW)為55.3%。企業法人(EPSH)、VC/PE(VC/PESH)和基金資管(FMSH)平均參股比例分別為28.9%、2.26%和6.04%,其中企業法人參股比例相對較高,在2015―2018年間呈遞增趨勢;VC/PE和基金資管相對較低,并呈現波動下降趨勢。在行業集中度方面,機構投資者存在較大的差異性:企業法人在交通能源和公共事業等資產規模大的行業持股比例更高;VC/PE集中于信息技術等風險收益較高的行業;基金資管則在民生教育等資產回報率高的行業持股較高。

四、回歸分析與穩健性檢驗

為研究不同類型機構投資者與企業實物期權價值之間的關系,本文首先回歸分析三類機構投資者對實物期權價值的直接影響(見表3)和間接交叉作用(見表4),其次探討機構投資者對實物期權價值驅動因素影響(見表5),最后設計三種方式驗證回歸結果的穩健性(見表6)。借助Hausman檢驗,本文選擇固定效應模型開展實證檢驗。為處理自變量與因變量之間可能存在的反向因果關系以及內生性問題,本文將自變量滯后一期,驗證回歸結果穩健性。

(一)機構投資者與實物期權價值

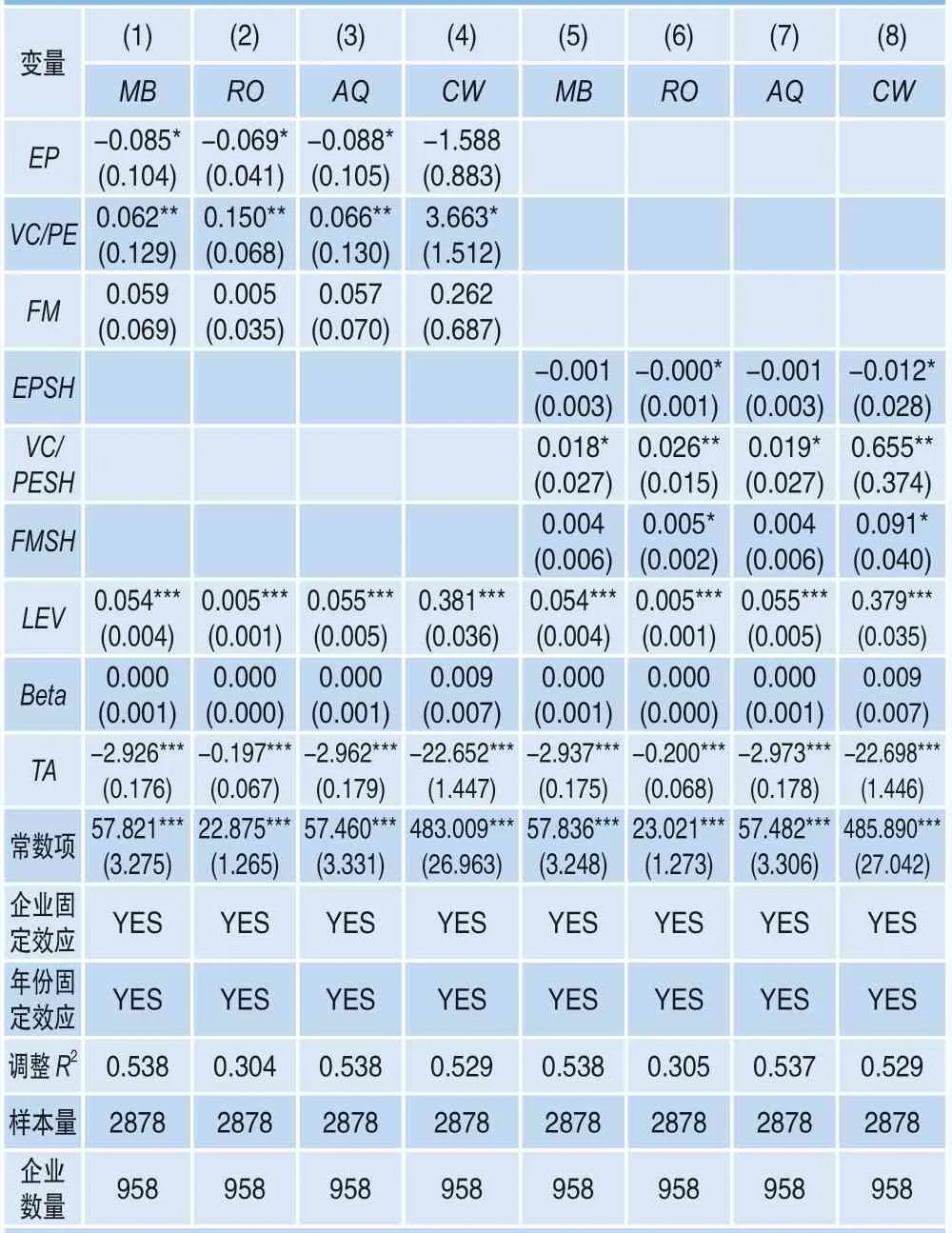

表3第(1)~(4)欄分別表示機構投資者參股行為(EP、VC/PE、FM)與實物期權價值(MB、RO、AQ和CW)之間的關系,第(5)~(8)欄則表示三類投資者持股比例變化(EPSH、VC/PESH、FMSH)對期權價值的影響方向。其中企業法人參股行為及比例與期權價值呈現負相關性,VC/PE和基金資管參股行為及持股比例與期權價值呈現正相關性,而且上述自變量滯后一期后結果仍然成立,控制變量(TA、LEV、Beta)變動方向也與預測相符,由此驗證研究假設1、2和3。同時,三類投資者對期權價值代理變量(MB、RO、AQ和CW)的回歸方向與顯著性保持一致,證明本文構造代理變量(資產質量與貢獻權重)的科學性與合理性。

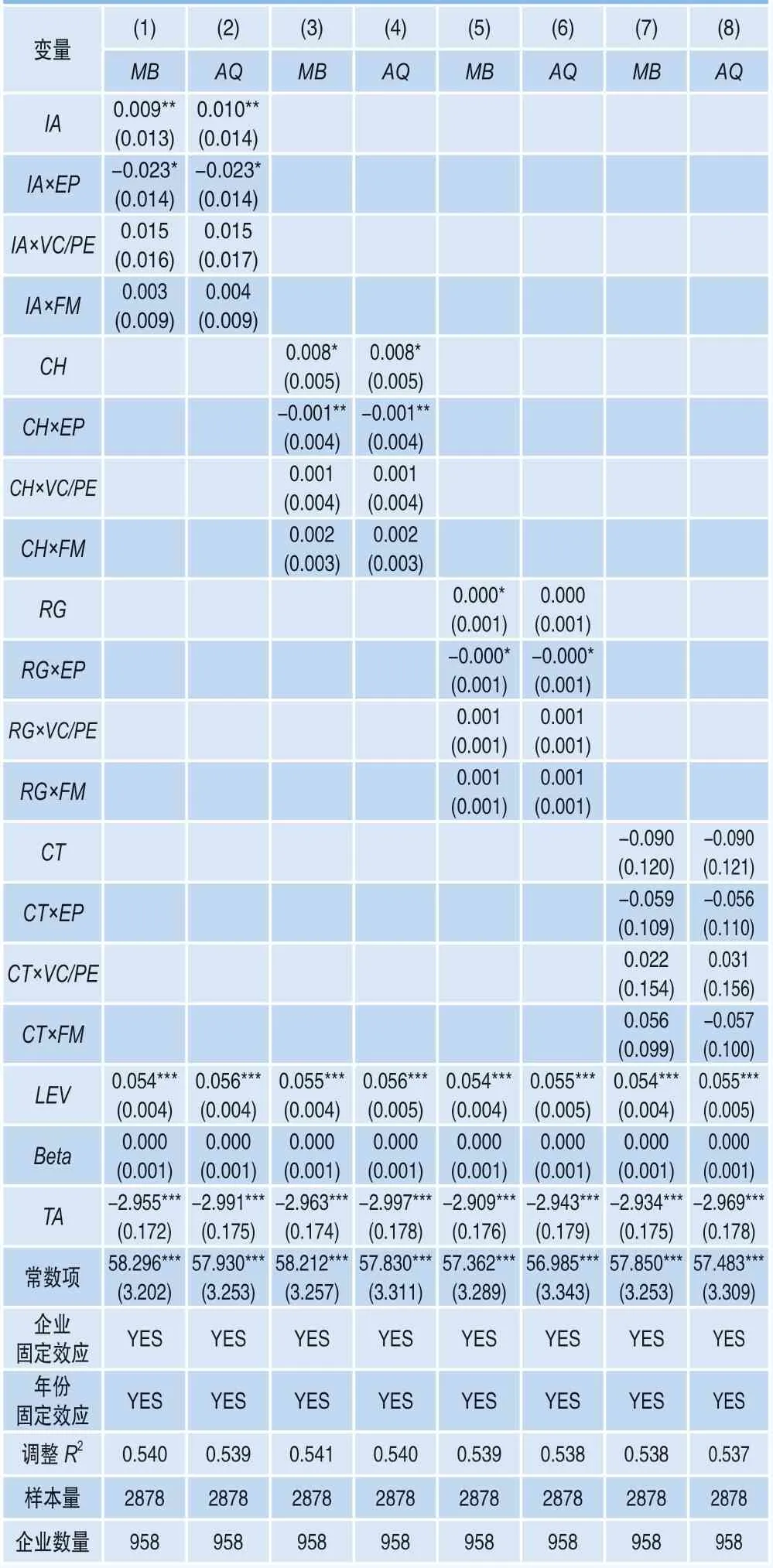

考慮到機構投資者在參股動機與利益關聯等方面存在差異,可能間接對目標企業期權價值產生不同影響,本文構建三類機構投資者與四個價值影響因素之間的交叉項,回歸分析期權價值,結果見表4。研究發現:技術創新、盈利能力、成長性、違規行為與企業法人參股的交叉項(IA×EP、CH×EP、RG×EP、CT×EP)對實物期權價值(MB和AQ)具有負向作用;VC/PE、基金資管參股與技術創新、盈利能力、成長性、違規行為的交叉項對實物期權價值(MB和AQ)產生正向影響。為驗證上述結果的穩健性,本文同樣構建持股比例與價值影響因素的交叉項以及機構投資者的滯后項,回歸結果與前文一致,再次驗證3個研究假設。需要注意的是,技術創新、盈利能力和成長性對實物期權價值的回歸結果在5%和10%水平下顯著,顯著性高于機構投資者直接回歸(見表3)與交叉項回歸(見表4),這表明無論是利益侵占者還是命運共同體,外部投資者對企業實物期權價值的影響程度有限,企業未來價值增長機會創造主要依靠內生創新動力。

表3 機構投資者對實物期權價值的回歸

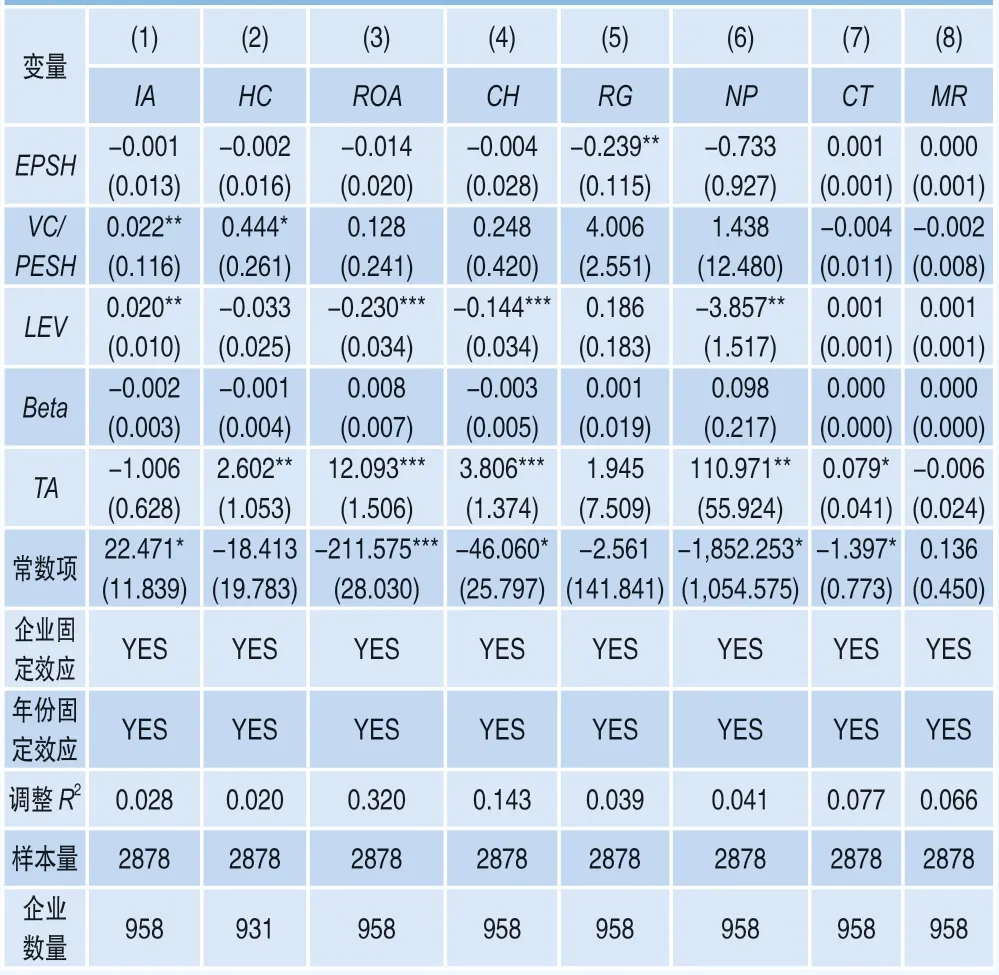

(二)機構投資者與實物期權價值影響因素

前文著重探討機構投資者對實物期權價值的直接與間接影響,但忽略了機構投資者與每個價值影響因素之間的相互作用,研究結論可能得不到相互驗證。因此,本文進一步回歸分析機構投資者參股與企業技術創新、盈利能力、成長性、合規性之間的關聯性,揭示機構投資者對其直接影響程度。

表4 機構投資者與其他因素交叉項對實物期權價值的回歸

第一,企業法人參股,相比其他機構投資者,更可能削減企業技術創新、盈利能力與成長性,增加違規行為。由表5第(1)、(2)和(7)欄可知,企業法人(EPSH)可采用非正當關聯交易方式轉移目標企業資源(CT),侵蝕企業智力資本(HC),抑制企業長期技術積累與無形資產作用的發揮(IA)。由表5第(3)、(4)和(8)欄可知,企業法人持股(EPSH)會以套取目標企業資金與資源為目的進行股權質押(MR),壓縮目標企業現金持有率(CH),轉移企業凈利潤(ROA),削弱企業獲取資金與利潤的能力;同時降低企業營業收入增長速度(RG)和凈利潤增長率(NP),抑制目標企業成長性(第(5)和第(6)欄)。上述效應在滯后1期后仍然存在。由此可見,企業法人可能是“利益侵占者”。

表5 機構投資者對期權價值影響因素的回歸

第二,VC/PE參股有助于企業提升價值驅動力與期權價值增長。由表5第(1)~(8)欄可知,VC/PE參股(VC/PESH)顯著推進企業技術創新成果積累,強化智力資本投入(HC),積極培育戰略性無形資產價值(IA);增加企業凈利潤(ROA),提高現金持有率(CH),提升企業盈利能力并博取更多現金流收益。在保障企業正常運營的同時,VC/PE參股還有助于促進企業營收與凈利潤增長(RG和NP);有利于完善公司治理能力,制約關聯交易和道德風險(CT和MR)。綜上可知,VC/PE與目標企業是“利益共同體”,其參股可幫助企業規范經營,促進企業長期生存與發展。

(三)穩健性檢驗

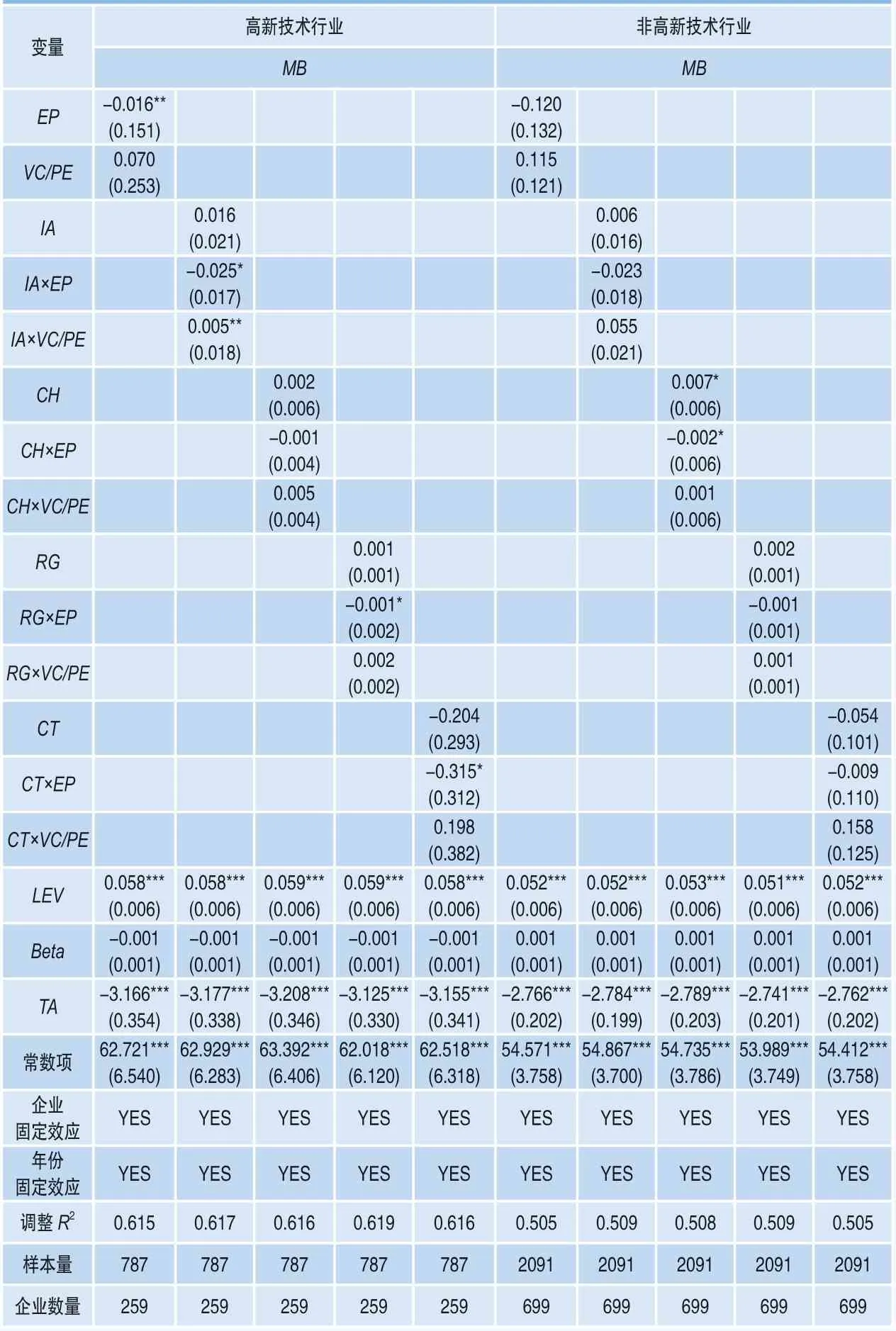

在前述回歸分析基礎上,本文通過PSM匹配、替換變量和行業分組方式,驗證結論的穩健性。

首先,運用PSM方法消除自選擇偏差。機構投資者參股是一個選擇性的決定,存在“選擇性偏差”問題,對此,本文采用PSM(傾向評分匹配)降低偏差值。以做市轉讓企業為樣本,分別將有無機構投資者參股(EP、VC/PE、FM)的樣本作為實驗組和對照組,運用PSM方法構造出匹配數據,并對此數據進行回歸分析,驗證了不同類型機構投資者參股的實際效果。

其次,替換變量和模型。一是依據現有文獻,將企業股價波動率作為被解釋變量“實物期權價值”的代理變量,描述企業期權價值的變化趨勢與范疇;二是分別將研發投入、凈資產收益率和凈資產增長率作為技術創新、盈利能力和成長性的替代變量,量化分析各種因素對期權價值的影響效果;三是借助控制時間與行業的固定效應模型,進行回歸分析。回歸結果再次驗證研究假設1~3。

最后,開展行業分組回歸。依據《高新技術企業認定管理辦法》,本文將能源、材料、生物制藥、硬件設備、電信服務這5個行業劃分為高新技術行業(259家企業787組面板數據,占總樣本的27.3%),將其余行業劃分為非高技術行業(699家企業2091組面板數據,占比72.7%),考察機構投資者對不同行業企業實物期權價值的影響程度。回歸結果(見表6)顯示,在兩類行業中,企業法人參股直接或間接對期權價值產生負向影響,并且在高新技術行業更加顯著;同時機構投資者對高新技術與非高新技術企業期權價值的驅動能力相對有限,再次說明新三板企業期權價值增長源泉主要是企業內生創新動力。

表6 行業分組回歸

五、結論與建議

本文研究機構投資者的投資行為對新三板企業實物期權價值的影響。針對文獻綜述中尚未解決的相關問題,結合機構投資者與新三板企業期權價值研究現狀,本文將機構投資者分為三類,并運用2015―2018年958家新三板做市轉讓企業數據驗證三個研究假設。研究結果揭示不同類型的機構投資者在資本市場中的差異性作用,發現企業法人參股與實物期權價值負相關,同時削弱技術創新、盈利能力和成長性對實物期權價值的正向影響,可能是利益侵占者;VC/PE和基金資管參股與實物期權價值正相關,并且提升技術創新、盈利能力和成長性對實物期權價值的正向影響,是目標企業的命運共同體。回歸分析同時發現VC/PE對新三板企業發展的外部驅動作用有限,表明新三板企業長期發展與期權價值的實現主要依靠內生創新動力。在PSM匹配、替換變量和行業分組處理后,上述結果仍然穩健。

本文將企業實物期權價值與相關價值驅動因素相結合,深入探討機構投資者的投資動機所產生的實際效果,為目標企業選擇機構投資者提供分析思路與觀察視角,豐富和拓展了實物期權價值影響的相關文獻。本文研究結論為普通投資者研判企業實物期權價值變化規律提供了全新的觀察思路,如可通過監測關鍵因素指標變動方向來預判期權價值發展趨勢。具體而言,首先分析技術創新、盈利能力和成長性這三個指標對企業期權價值的驅動能力,探尋出關鍵影響因素;其次研究違規行為對企業期權價值削弱程度,提出相應規避對策;最后觀測外部投資者參股目的及其對企業價值的影響作用,做出正確的投資決策。基于企業法人參股與新三板企業實物期權價值呈現負相關性的回歸結果,本文建議監管機構應關注機構投資者與關聯企業之間可能存在的利益輸送和資源侵占問題,強化監督與約束機制,保障企業及投資人合法權益。關于新三板做市轉讓企業如何選擇機構投資者,本文建議,企業對于機構投資者參股行為需要保持謹慎態度,研判其參股動機、控股方式與退出機制,防范企業資金利潤、核心技術與客戶資源被秘密竊取或非法轉移。

受到客觀條件與分析工具應用場景的限制,本研究還存在兩點不足:一是新三板做市交易制度推出時間較晚(2014年6月)、樣本時間跨度較短、數據采集不夠充分等客觀條件制約可能影響回歸分析結果。對此,隨著新三板企業更多年度財務報表數據的不斷披露,未來可用最新數據信息驗證回歸結果的穩健性。二是論文研究樣本涉及范圍相對較窄,解釋變量、控制變量與期權價值影響因素的選擇與確認過程不夠全面,很有可能存在其他重要變量與影響因素沒有納入其中,需要在未來研究中加以改進完善。