缺血性腦卒中患者早期康復訓練的效果分析

姚長青 劉美華

(菏澤醫學專科學校附屬醫院老年病科 山東 菏澤 274000)

缺血性腦卒中是神經系統的常見病和多發病,致殘及致死率高,是由突然發生的局部腦循環障礙所致。雖然本病在臨床的治療水平明顯提高,存活率大大升高,但致殘率仍無明顯下降,約90%的患者會遺留不同程度的功能障礙,給患者的生活質量帶來明顯負面影響[1]。目前臨床對受損腦神經元的修復缺乏特效方法,多通過康復治療逐步提高受損神經功能。早期康復訓練是一種針對性康復治療方法,能夠在卒中病情穩定后早期進行四肢、語言等功能的康復訓練,避免四肢肌肉萎縮,降低并發癥發生率,提高神經功能的修復效果[2]。本研究進一步分析缺血性腦卒中患者早期康復訓練的治療,現具體匯報如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

將2019 年3 月—2020 年3 月在我院神經內科治療的260 例缺血性腦卒中患者隨機分為兩組。觀察組130 例,男72 例,女58 例,年齡50 ~70 歲,平均年齡(60.2±7.1)歲;對照組130 例,男70 例,女60 例,年齡50 ~70 歲,平均年齡(60.5±7.2)歲;所有患者均經頭顱CT 檢查確診為缺血性腦卒中,均為初次發病,在發病72h 內入院治療,經規范化治療后病情穩定,意識清晰;排除嚴重意識障礙、突然病情加重、合并其他嚴重軀體疾病等;對比兩組的年齡、性別等一般資料無顯著差異,具有可比性。

1.2 方法

對照組采用常規護理,遵醫囑用藥、監測生命體征變化、待病情進入穩定期后再進行肢體康復鍛煉。觀察組實施早期康復訓練:①早期康復訓練。在發病初期生命體征平穩后即開展康復訓練,此時主要在床上進行訓練,包括幫助患者翻身拍背、擺放良肢位、按摩肢體防止關節僵硬。每日幫助患者被動活動肢體關節,30min/次,3 次/d,并加強營養干預,減少機體消耗[3]。②穩定期康復訓練。當病情穩定且有主動意識后,指導患者進行主動康復訓練,鼓勵患者用健側肢體帶動患側肢體主動鍛煉,進行肢體抬高、活動關節等,還可使用Bobath 握手法訓練肩部及肩關節,之后視情況指導患者進行床上翻身訓練,由患側向健側翻身,期間注意擺放肢體良肢位,保護好各關節,以免發生翻身時損傷,由護理人員協助逐步過度到自行翻身坐起,同時可給予針灸等理療刺激肢體功能[4]。③康復期康復訓練。進一步增強患者的肢體及生活能力的訓練,進行坐位、立位平衡、步行等訓練,逐步過度到能夠步行及上下樓梯,并對患者進行精細活動訓練,如穿衣、洗漱、如廁等。對患者的每一點微小的進步都給予積極的鼓勵,增強患者康復的信心,幫助患者逐步完成康復訓練目標[5]。

1.3 觀察指標

干預前后評估NIHSS 評分、ESS 評分、MMSE 評分變化,評價神經功能改善情況;采用FMA 評分評估運動能力,ADL 評分評估日常生活能力變化;觀察有無下肢深靜脈血栓、尿路感染、肺部感染、壓瘡等并發癥發生。

1.4 統計學方法

數據采用SPSS20.0統計學軟件分析處理,計數資料采用率(%)表示,行χ2檢驗,計量資料用均數±標準差(±s)表示,行t檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

2.1 兩組干預前后神經功能各指標比較

觀察組干預后3 個月的NIHSS 評分顯著低于對照組,而MMSE 評分、ESS 評分顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組干預前后神經功能各指標比較(±s,分)

表1 兩組干預前后神經功能各指標比較(±s,分)

組別 n NIHSS 評分 ESS 評分 MMSE 評分干預前 干預后 干預前 干預后 干預前 干預后觀察組 130 17.6±3.4 11.2±2.7 47.8±11.3 73.9±8.6 15.2±4.0 25.5±4.8 66 對照組 130 17.9±3.7 14.3±3.1 48.0±11.5 65.1±9.2 14.9±3.8 22.4±4.1 P>0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

2.2 兩組干預前后運動及生活能力比較

觀察組干預后3 個月的FMA 評分、ADL 評分顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組干預前后運動及生活能力比較(±s,分)

表2 兩組干預前后運動及生活能力比較(±s,分)

注:組內干預后與干預前對比,P <0.05。

組別 n FMA 評分 ADL 評分干預前 干預后 干預前 干預后觀察組 130 15.7±3.8 51.8±10.2 31.3±5.9 75.4±10.5對照組 130 15.8±3.7 43.6±9.1 31.8±6.2 66.3±9.4 P>0.05 <0.05 >0.05 <0.05

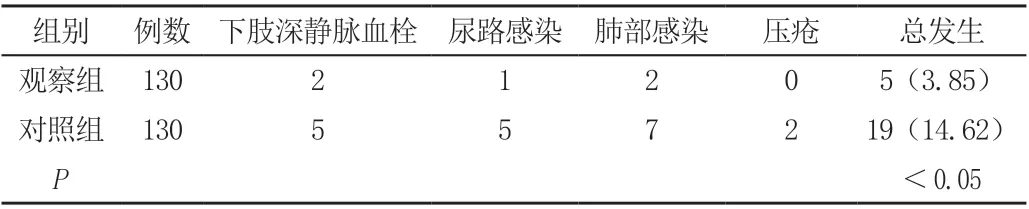

2.3 兩組并發癥發生率比較

觀察組下肢深靜脈血栓、尿路感染、肺部感染、壓瘡等并發癥發生率顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組并發癥發生率比較(例)

3.討論

現代康復醫學強調康復理念與康復技術與臨床護理相結合,在缺血性腦卒中發病早期即介入康復訓練等康復治療,一般認為在病情急性期已過、生命體征穩定達48h 且神經系統功能不再惡化,即可開展早期康復訓練。本研究中,早期康復訓練計劃由康復科醫師和神經內科醫師共同制定,評估患者神經功能缺損病情后選擇個體化的康復訓練內容,由責任護士負責對患者進行各個階段的訓練,以促進肢體血液循環,增強神經功能的可塑性及再生性,達到修復受損神經功能,減輕病殘程度,提高生活自理能力的目的。現代病理生理研究顯示,中樞神經系統在功能及結構上均具有再生、重組的可能,通過適宜的刺激,能促進部分受損神經元的修復和再生,形成新的神經通路,達到改善病殘程度的效果[6]。同時,早期康復訓練能減輕或避免肌肉萎縮、關節僵硬、關節攣縮或內翻等繼發功能障礙,加快運動能力的恢復,促進機體平衡能力及步行能力的提高。另外應認識到,早期康復訓練剛開始的效果較為明顯,隨著時間的延長,效果會逐漸減小,這會影響患者的訓練積極性,醫護人員應充分調動患者的潛能,激發其訓練積極性,促使患者持之以恒的進行康復訓練。

綜上所述,缺血性腦卒中患者早期康復訓練的效果確切,能有效改善神經缺損功能,提高運動及生活自理能力,降低并發癥發生率,值得在臨床應用。