原發性肝癌診斷中AFP、CA125、CA199 聯合檢測的意義

陳秀慧 鄭慈燕 鐘少惠 余涌珠

PHC 是一種臨床消化道常見腫瘤,近年來,在各種內外源因素的共同作用下,致使PHC 成為臨床高發腫瘤,且發病率呈逐年攀升趨勢;臨床研究證實:PHC 的惡性程度、侵襲性均較強,從而導致臨床死亡率高、預后情況差。據最新數據統計,目前我國PHC的病死率已位居腫瘤病死率第2 位。由于該病發病前期無明顯的臨床癥狀,所以極易被患者所忽視。當患者出現相關癥狀、來院就診時,絕大多數患者就已經處于晚期[1]。可見,早期確診、治療至關重要。目前,CT、B 超等均為臨床檢測PHC 的影像學手段,除此之外,還可借助血清指標實施診斷。血清CA125、CA199以及AFP 均屬于典型的血清腫瘤標志物[2]。此研究選取本院93例研究對象展開,重點分析3 種腫瘤標志物(AFP、CA125、CA199)聯合檢測PHC 的臨床價值,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2017年2月~2019年8月接收的31例PHC 患者(觀察A組)、31例肝臟良性疾病患者(觀察B組)、31例行體檢的健康者(對照組)。觀察A組中男/女為16∶15,年齡49~82 歲,平均年齡(65.56±11.14)歲;病程2.0~7.5年,平均病程(4.75±2.00)年。觀察B組中男/女為17∶14,年齡48~82 歲,平均年齡(66.41±10.33)歲;病程2.0~8.0年,平均病程(5.00±3.45)年。對照組中男/女為20∶11,年齡50~81 歲,平均年齡(64.23±9.36)歲。三組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①經病理診斷,觀察A組符合臨床對PHC 的診斷標準;②臨床資料完整;③患者及其家屬均知情且同意。

1.2.2 排除標準 ①心、肝、腎等臟器存在重大病變或功能異常者;②合并存在血液系統重大病變者;③機體嚴重營養不良者;④耐受性、配合度較差者;⑤精神異常、認知、溝通、語言障礙者;⑥全身感染者;⑦腦出血、蛛網膜下腔出血者;⑧存在腫瘤遺傳病史者;⑨腫瘤出現轉移者[3]。

1.3 方法

1.3.1 儀器與試劑 此研究全程采用化學發光分析儀(貝克曼,DxI800)展開,試劑均為配套,實際操作中嚴格按照流程展開[4]。

1.3.2 檢查方法 提前做好宣教工作,叮囑其檢測前1 晚禁食;第2 天清晨空腹狀態抽靜脈血5 ml 作標本,給予血清分離處理(速度為3000 r/min,時間為15 min),采用化學發光法檢測AFP、CA125、CA199 水平。

1.4 觀察指標及判定標準 ①觀察比較三組血清腫瘤標志物水平[5];②觀察比較三組各種血清腫瘤標志物陽性檢出率[6];其中單項指標陽性判斷標準:AFP>9 μg/L,CA125>35 U/ml,CA199>37 U/ml;聯合檢測陽性判斷標準:滿足上述2 項及以上指標。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 三組血清腫瘤標志物水平比較 觀察A組的AFP、CA125、CA199 水平均高于觀察B組和對照組,觀察B組的AFP、CA125、CA199 水平均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

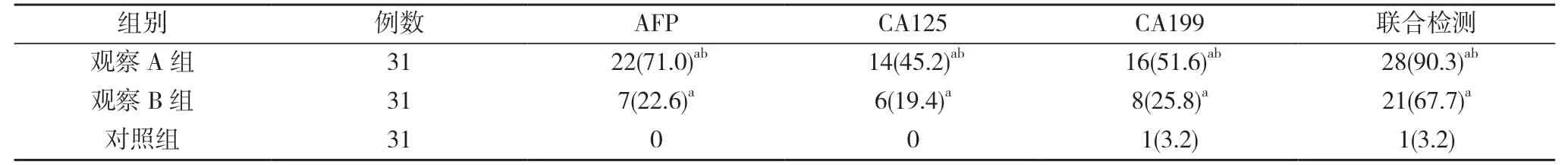

2.2 三組各種血清腫瘤標志物陽性檢出率比較 觀察A組AFP、CA125、CA199 及聯合檢測的陽性檢出率分別為71.0%、45.2%、51.6%、90.3%,觀察B組分別為22.6%、19.4%、25.8%、67.7%,對照組分別為0、0、3.2%、3.2%;觀察A組AFP、CA125、CA199 及聯合檢測的陽性檢出率均高于觀察B組和對照組,觀察B組AFP、CA125、CA199 及聯合檢測的陽性檢出率均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 三組血清腫瘤標志物水平比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05;與觀察B組比較,bP<0.05

表2 三組各種血清腫瘤標志物陽性檢出率比較[n(%)]

3 討論

PHC 屬于消化道常見腫瘤,發病率、死亡率一直居高不下,且隨年齡升高,發病率也會明顯增加。遺傳因素、吸煙飲酒等均可引發該病。據不完全統計,我國每年新發肝癌病例約有42%,且患者早期并沒有典型的臨床癥狀,因此極易被其忽視[7]。經調查后發現,存在慢性肝病史是絕大多數PHC 患者的共同特征,且肝硬化最終會導致PHC。

現階段臨床診斷PHC,B 超、CT、肝組織穿刺活檢等均為常規手段;其中B 超、CT 等影像學方式具有無創性,因此操作較為方便,患者更容易接受。并且利用影像學手段,可以對微小、小肝癌進行準確定位。但在實際診斷中需要臨床經驗豐富的醫師進行判定,而極易受外界、個人因素的影響,導致檢測結果出現誤差。肝組織穿刺活檢屬于創傷性、侵入式操作,對操作者專業要求較高,若操作不當,會造成肝臟出血等一系列不良反應。

腫瘤標志物是目前臨床診斷良、惡性腫瘤的主要指標,腫瘤標志物在腫瘤組織中的含量明顯較正常組織高;因此可以根據腫瘤標志物具體水平,來判斷腫瘤性質,亦可根據其水平來判斷腫瘤組織分型等具體情況。以腫瘤標志物為基礎,聯合AFP 進行定量檢測,可有效檢出具體癥狀、體征。

未分化肝細胞是AFP(糖基化蛋白)的主要來源,AFP(≥400 μg/L)診斷PHC 的實際價值,已得到臨床廣泛認可。絕大多數PHC 患者,AFP 水平明顯較正常人高出幾倍不止;但在實際診斷中,若患者瘤體體積<3 cm3時,患者體內 AFP 含量會出現明顯減低,因此導致假陰性結果出現。加之檢測結果會受肝炎、肝硬化等因素影響,而出現誤差(假陽性)。有研究報道[5]:部分肝硬化患者體內AFP 水平也會呈持續升高狀態,但并沒有肝癌征象;而約有20%的晚期肝癌患者,AFP不高反而較低,因此AFP 單一檢驗結果,并不能完全作為診斷肝癌的標準。

CA199(唾液糖脂、唾液糖蛋白組成)屬于非特異性腫瘤相關抗原,由腺癌細胞產生;胸導管為主要引流途徑,后進入血循環。因此檢測CA199 水平高低,主要通過外周血[6]。近年來,隨著我國臨床醫療衛生技術的不斷發展和完善,相關工作人員發現在肝癌、胰腺癌患者中,CA199 陽性率較高。究其原因,肝細胞再生過程中,肝細胞惡變,細胞分裂,產生糖蛋白。

CA125(大分子多聚糖蛋白抗原)是目前臨床用于診斷肝癌、卵巢癌等惡性腫瘤的典型腫瘤標志物,特異性低、敏感性高;最初由上皮細胞產生,出生后即刻消失,而后在惡性腫瘤表達中再次升高。臨床將CA125 診斷標準設置為>65 U/ml,而聯合AFP,可有效提高肝癌診斷率[7]。

綜上所述,AFP、CA125、CA199 聯合檢測,可有效發揮互補、協同作用,有效彌補單一監測的不足,在PHC 的臨床診斷中具有較高的臨床價值,具有一定的應用推廣價值。