腹腔鏡下肝癌切除術對患者免疫功能和肝功能的影響評價

黃運濤 羅云藩 鄧予

肝癌是一種臨床常見的發生于人體肝臟部位的惡性腫瘤疾病,在我國所有惡性腫瘤疾病中發病率僅次于胃癌和肺癌,且肝癌在發病早期并無較多明顯癥狀,及早被發現以及治療的難度較大,當患者察覺到身體出現異常時,肝癌大多已經發展到中晚期階段,也因此肝癌造成的患者死亡率較高。到目前為止,醫學上治療肝癌疾病方法較多,如手術治療、肝移植治療、局部消融治療等,其中手術切除肝癌組織方法是最常見的治療方法。在醫學腹腔鏡技術發展成熟之后,學者們試著將腹腔鏡技術運用到肝癌切除術中,從而形成了新型的手術治療方法即腹腔鏡下肝癌切除術,取得了良好的治療效果[1]。但即便醫學技術的發展促使肝癌治療成功率的提升,肝癌患者在5年內肝癌復發率以及患者死亡率仍舊高居不下。追溯原因之后,學者們發現肝癌患者復發率以及死亡率與患者手術治療時對自身免疫功能以及肝功能的損害程度有關[2]。對此,本院選取80例肝癌患者作為研究對象,探究腹腔鏡下肝癌切除術的作用以及其對患者自身免疫功能、肝功能的損害狀況,具體研究過程如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2016年1月~2019年8月收治的80例肝癌患者作為研究對象,所有患者均符合《原發性肝癌診療規范(2017年版)解讀》中關于肝癌的診斷標準,且所有患者均接受手術治療肝癌疾病。納入標準:所有患者均對此次研究狀況知情,并簽署同意書;兩種手術治療方法均由患者自行選擇,本院不加干涉,且本院將兩種治療方法優劣點均已告知患者。排除標準:存在出現轉移性肝癌患者或合并較嚴重并發癥癥狀患者;存在心、肺等其余臟器重大疾病患者;存在精神疾病或溝通障礙患者;存在凝血障礙疾病患者。將患者隨機分為對照組和觀察組,各40例。對照組中男21例,年齡48~78 歲,平均年齡(63.0±5.0)歲,肝癌組織直徑3~8 cm,平均直徑(5.9±1.0)cm;女19例,年齡46~70 歲,平均年齡(58.1±4.9)歲,肝癌組織直徑3~9 cm,平均直徑(6.0±1.1)cm。觀察組中男20例,年齡49~79 歲,平均年齡(63.2±5.1)歲,肝癌組織直徑3~9 cm,平均直徑(5.9±1.1)cm;女20例,年齡44~71 歲,平均年齡(58.3±4.9)歲,肝癌組織直徑3~8 cm,平均直徑(6.1±1.0)cm。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 對照組采取傳統開腹手術治療,具體手術過程:患者進入手術室后,將患者按照仰臥位體位放置于手術臺上,進行插管全身麻醉(全麻)后,于患者上腹部取屋頂樣切口,隨后確定患者肝癌病變組織范圍,進行范圍內肝癌組織盡數切除,清除后將患者切口閉合,并注射術后常規抗生素[3]。觀察組采取腹腔鏡下肝癌切除術治療,具體手術過程:患者取仰臥、分腿位,進行氣管插管全麻,建立人工氣腹,根據腫瘤位置打孔,并保持腹內壓力在13 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),常規預留肝十二指腸韌帶阻斷帶,觀察患者肝癌病變組織狀況,距離肝癌組織至少1.0 cm 的距離進行切除,以此切開肝臟進行肝癌組織切除,標本裝入取物袋后經擴大后的觀察孔完整取出體外,閉合切口,并為患者注射常規抗生素[4]。

1.3 觀察指標 對比兩組手術時間、創口疼痛時間、住院時間、肝功能指標、免疫系統功能指標。統計患者術前、術后1 d、術后5 d 的肝功能指標;統計患者術前、術后免疫系統功能指標水平。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

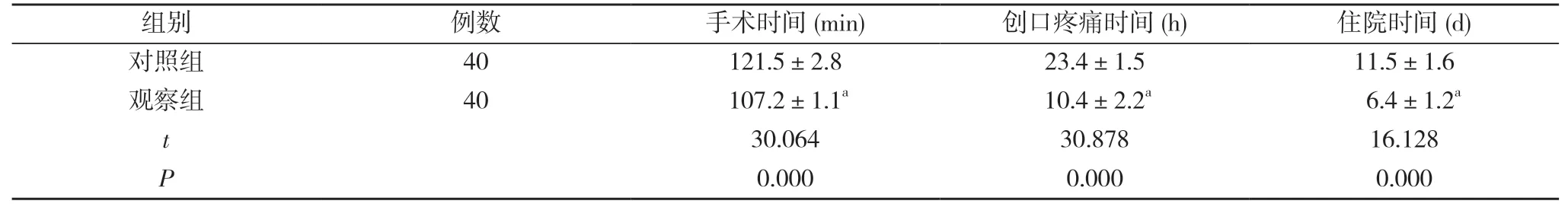

2.1 兩組手術時間、創口疼痛時間、住院時間對比 觀察組患者的手術時間、創口疼痛時間、住院時間分別為(107.2±1.1)min、(10.4±2.2)h、(6.4±1.2)d,均短于對照組的(121.5±2.8)min、(23.4±1.5)h、(11.5±1.6)d,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

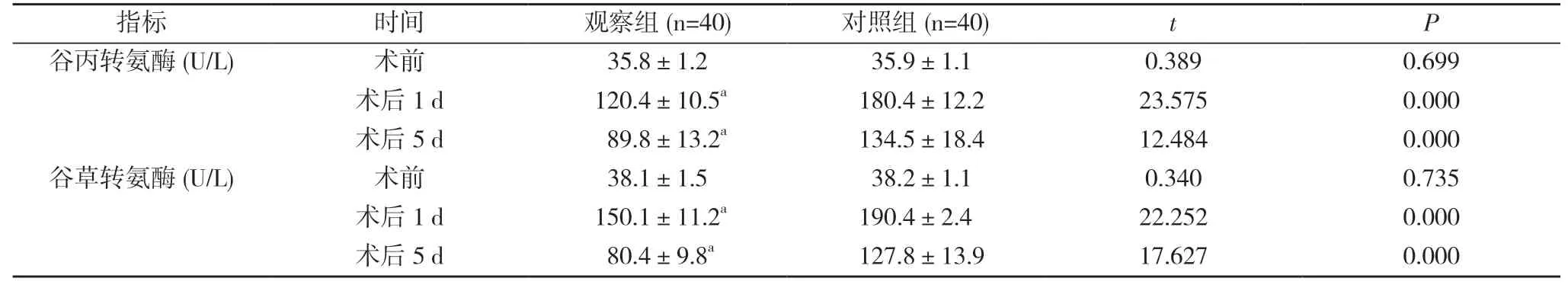

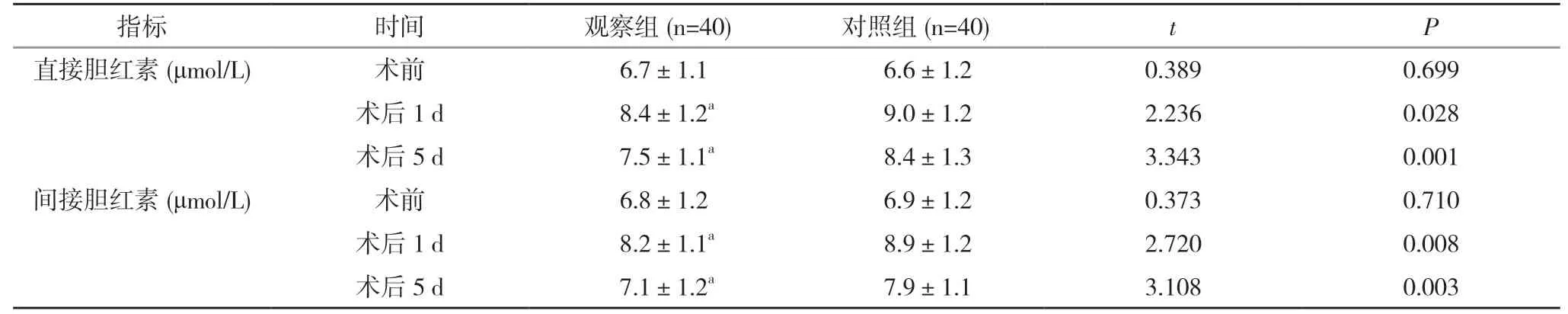

2.2 兩組肝功能指標對比 術前,兩組谷丙轉氨酶、谷草轉氨酶、直接膽紅素、間接膽紅素對比差異無統計學意義(P>0.05)。術后1 d、術后5 d,觀察組谷丙轉氨酶、谷草轉氨酶、直接膽紅素、間接膽紅素水平均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

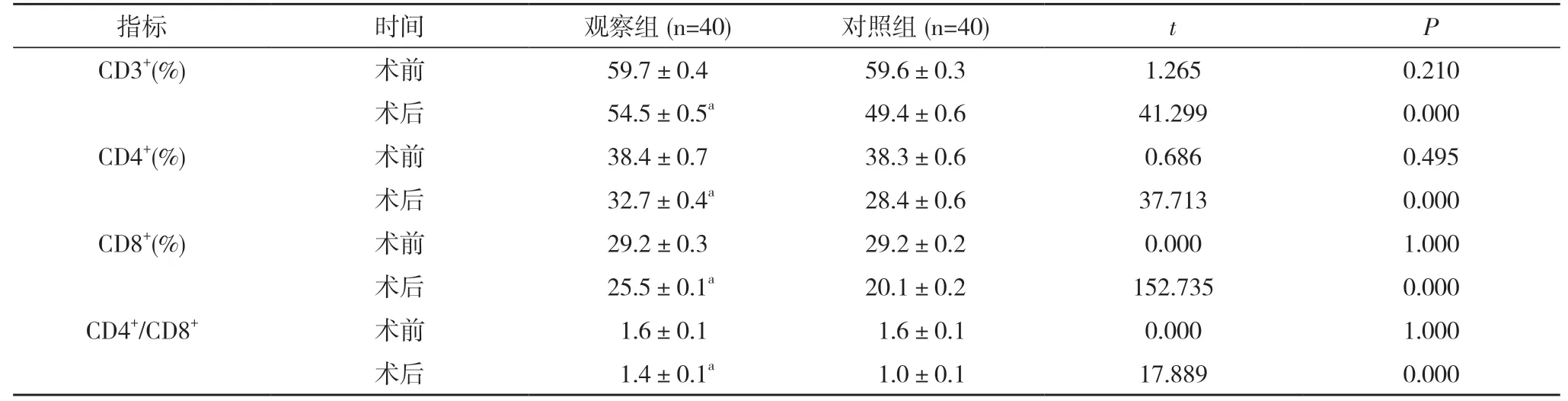

2.3 兩組免疫系統功能指標對比 術前,兩組CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+水平對比差異無統計學意義(P>0.05)。術后,觀察組CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+水平均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組手術時間、創口疼痛時間、住院時間對比(±s)

表1 兩組手術時間、創口疼痛時間、住院時間對比(±s)

注:與對照組對比,aP<0.05

表2 兩組患者肝功能對比(±s)

表2 兩組患者肝功能對比(±s)

續表2

表3 兩組免疫系統功能指標對比(±s)

表3 兩組免疫系統功能指標對比(±s)

注:與對照組術后對比,aP<0.05

3 討論

隨著經濟的發展,社會壓力的增大,人們不健康生活方式以及不健康飲食習慣的普及,導致人們自身免疫力以及身體機能水平的下降,各類疾病患者數量迅猛增長。據世界衛生組織統計數據顯示,世界總人口中符合健康標準的人口僅有約5%,符合亞健康標準的人口占比約75%,即剩下20%的人口均為患有各類疾病人口,以此來換算的話,我國亞健康以及疾病人口數量已經超過10 億之多。

我國本是肝癌患者數量最多的國家,全世界每年約有70 萬人會被診斷出患上肝癌疾病,其中一半以上的患者是在我國境內被診斷出來,在龐大的亞健康以及疾病人口基數下,我國肝癌患者數量增長極為迅猛,且肝癌疾病初期癥狀并不明顯,未被診斷出來的肝癌患者人數數量也不知有多少。到目前為止,我國醫學上治療肝癌疾病的方法眾多,主要的方法便是通過手術治療,手術治療也是目前我國醫學上治療肝癌最佳的治療方法,且隨著醫學腹腔鏡技術的發展,腹腔鏡肝癌切除術的廣泛應用,肝癌疾病的治愈率也是逐年上漲[5]。但據資料顯示,肝癌疾病在治愈后五年內復發的幾率仍然高達約50%,究其原因,在于患者首次接受肝癌切除手術治療的同時,手術會對患者肝功能以及免疫功能造成損傷,這為肝癌的復發創造了條件,因此,在接受肝癌切除手術時選擇最佳的手術治療方法尤為重要[6]。

在本文中,觀察組患者的手術時間、創口疼痛時間、住院時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。術后1 d、術后5 d,觀察組谷丙轉氨酶、谷草轉氨酶、直接膽紅素、間接膽紅素水平均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。術后,觀察組CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+水平均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。由此表明,腹腔鏡肝癌切除術治療肝癌疾病時,可以有效的提高治療效果,減少手術對人體的損傷,從而利于患者的康復,也利于疾病的預后。

綜上所述,使用腹腔鏡肝癌切除術治療肝癌疾病可以有效的提高治療效果,減少手術對人體肝功能以及免疫功能的損害,從而可以有效降低肝癌疾病的復發率,利于患者的身體康復。對于腹腔鏡技術較成熟的單位,尤其是肝癌位置較理想(如腫瘤表淺,周圍無大血管等),腹腔鏡肝癌切除術值得成為肝癌患者手術治療的首選。