脊柱內鏡經椎板間孔入路治療頸椎間盤突出癥的臨床研究

沈建輝 張克非 李剛 范文燦 李福洋

頸椎間盤突出屬于椎間盤病變的一種病理過程,退變一開始就代表該節段的穩定程度下降,具體指突出髓核與相應纖維環突向椎管內,輕度伴有或不伴有該節段椎體軟骨下骨增生和骨贅形成。部分條件下,椎間盤出現變性同時相鄰節段有骨贅形成,但不造成臨床發病,當椎間盤纖維環破裂,變性髓核脫出使得脊髓或者脊髓神經根受壓,則會導致臨床發病。致壓物為單純椎間盤組織,才能稱作頸椎間盤突出癥[1]。該病在青壯年男性中較為多見,患者臨床特征是手部或者單側上肢疼痛劇烈或麻木或無力麻木,步態不穩、跨步無力,頸部不適感、疼痛伴隨肩部酸痛等。伴隨患病人數不斷增多,已對人們的正常工作及生活產生嚴重影響,同時嚴重危害到人類的健康,因此,疾病一經確診需及時予以有效治療。以往僅予以藥物治療,起效速度較慢,且治療時間較長,效果欠佳。伴隨微創技術日漸發展和完善,內鏡下經椎板間孔入路術逐漸被應用到臨床,具有手術時間短、療效明顯等優點,得到了醫學界的廣泛認可[2]。為此,作者選取2017年9月~2019年9月本院收治的28例頸椎間盤突出癥患者進行研究,分析脊柱內鏡下經椎板間孔入路對該類患者的療效,給臨床提供一定的指導作用,現進行如下闡述。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017年9月~2019年9月本院接收的28例頸椎間盤突出癥患者為研究對象,其中男17例,女11例;年齡18~58 歲,平均年齡(40.25±10.35)歲;病程0.2~3.0年,平均病程(1.49±0.51)年。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①均經癥狀、體征以及影像學檢查確診;②存在明顯頸肩和上肢放射痛、上肢麻木、肌力減退以及發涼;③與手術適應癥相符;④均自愿參與此次研究并簽署有關書面說明;⑤有完整的臨床資料。

1.2.2 排除標準 ①椎間盤突出過大、脫出或者伴有嚴重骨性椎管狹窄者;②存在脊髓型頸椎病者;③肌力在3 級以下者;④身體重要臟器存在嚴重疾病者;⑤哺乳期及妊娠期女性;⑥無法耐受手術者;⑦存在麻醉禁忌證者。

1.3 方法 手術前對患者病史進行詳細詢問,同時開展詳細體格檢查,仔細閱讀其X 線片、磁共振成像(MRI)、CT、神經肌電圖等檢查結果,明確其頸椎間盤突出的位置,確定穿刺部位,設計出穿刺點角度與方向。術區皮膚常規消毒后鋪無菌巾,選擇1%的利多卡因對其穿刺點開展浸潤麻醉,C 型臂X 線機引導下以責任節段椎間隙水平患側棘突外旁開1.5~2.0 cm 處為進針點,做10 mm 切口,穿刺定位,由后向前穿刺側塊,放入導針,逐級擴張軟組織,建立工作通道[3]。插入Joimax 椎間孔鏡至工作套管中,去除椎板及小關節突內側附著軟組織,顯露骨性結構,顯露小關節突內側Y 型關節復合體,鏡下環鋸沿上位椎板下緣切除部分骨質顯露黃韌帶,根據髓核突出情況決定切除小關節范圍,不應超過小關節突的50%,避免過度切除小關節突,導致術后節段不穩。切除黃韌帶,顯露硬膜囊、神經根及深層椎間隙。探查頸神經根的腋部及肩部,去除突出的髓核組織,充分松解神經根,皺縮成型纖維環,見硬膜囊復張,搏動良好,提示可以結束手術。手術后給予激素及脫水等常規藥物治療,定期切口換藥。

1.4 觀察指標及判定標準

1.4.1 疼痛評分[3]采用VAS 評價疼痛情況,0 分:無痛;1~3 分:疼痛較輕,處于可忍受范圍內;4~6 分:中度疼痛,機體感覺疼痛劇烈,忍受有限;7~10 分:重度疼痛,機體無法耐受。

1.4.2 JOA 評分[4]包含下肢運動功能、上肢運動功能、膀胱功能以及感覺共4 個部分,總分17 分,分數越低,說明功能障礙越嚴重。

1.4.3 改良Macnab 標準[5]優:臨床癥狀全部消失,恢復原本工作及生活;良:存在輕微癥狀,輕度活動受限,未影響到正常工作及生活;可:癥狀明顯減輕,但活動受限,已對正常工作及生活產生影響;差:癥狀無任何改善或者加重。優良率=(優+良)/總例數×100%。

1.4.4 不良反應。

1.5 統計學方法 采用SPSS18.0 統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

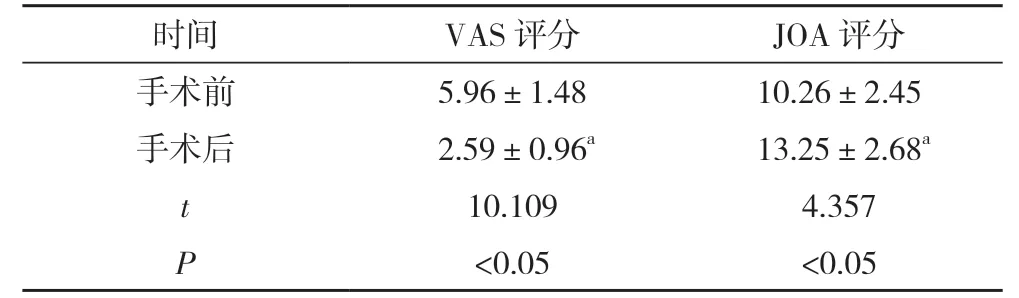

2.1 手術前后VAS 評分及JOA 評分比較 手術后,患者的VAS 評分低于手術前,JOA 評分高于治療前,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 28例患者手術前后VAS 及JOA 評分比較(±s,分)

表1 28例患者手術前后VAS 及JOA 評分比較(±s,分)

注:與術前比較,aP<0.05

2.2 康復優良率 28例患者中,優17例,良9例,可1例,差1例,康復優良率為92.86%(26/28)。

2.3 不良反應 所有患者在治療期間均未出現明顯不良反應。

3 討論

不同頸椎病患者的臨床表現存在一定差異,且程度也有所不同。因神經根在突出髓核壓迫下出現水腫及滲出,引發無菌性炎癥并造成疼痛;長期對神經產生壓迫可使其出現變性和萎縮等,引發麻木感;交感神經在炎癥的影響下導致血管收縮,血液流動減少,皮溫下降,患者伴隨冷感以及發涼。對于病程較短及病情不嚴重者可開展物理治療、藥物治療和自我功能鍛煉等以緩解其癥狀,抑制其病情進展,但對于病程較長及病情嚴重者則需開展必要介入手段甚至手術以達到治療疾病的目的。

以往采取開放手術治療頸椎間盤突出雖能取得良好療效,但會對患者造成較大創傷,不利于其后期康復。伴隨微創技術和內鏡系統日漸發展,經皮內鏡下頸椎間盤切除術(PECD)開始被應用到臨床,和開放手術相比有以下優勢:①手術可視化、微創化、靶向化,出血量少,術后更易恢復,且費用低,易被患者接受。②靶向微創去除髓核組織,并保留下椎間盤的側方纖維環與鉤錐關節,不會對骨關節韌帶的穩定結構造成破壞,同時不會對頸椎自身解剖結構及維持生物力學穩定性產生影響。③手術于局部麻醉下開展,患者處在清醒狀態,有助于觀察其癥狀及體征改變,確保整個手術過程有效安全。侯克東等[6]發現,經椎間板孔入路,在內鏡下從外至內將突出椎間盤組織切除的同時,還能對硬膜外間隙、椎管內行走的神經根、椎間孔出口的神經根以及側隱窩進行探查,該技術又被稱作經椎間孔內鏡下脊柱技術(THESSYS 技術)[7]。THESSYS術中能準確辨認突出及變性髓核組織、受壓水腫神經根、破裂纖維環及伴隨呼吸波動的硬膜囊。在頸椎間盤突出癥的治療中,采取頸前入路易出現喉返及喉上神經損傷、脊髓及神經根損傷等并發癥,而經椎板間孔入路術利用獨特套管及手術器械設計,能發現并保護神經根、硬膜外及神經周圍的靜脈系統,避免靜脈瘀滯及慢性神經水腫,同時還能減少神經周圍及硬膜外瘢痕的出現,術中不會對好的硬膜及神經韌帶結構產生損傷,減少神經根栓系出現,利用工作套管能減少椎旁肌肉損傷和失神經支配,有效避免頸前入路時易產生的各類并發癥[8]。

PECD 通常采取局部麻醉,能防止術中損傷神經根,和開放手術、后外側入路間接減壓相比創傷更小,與脊柱的微創治療理念相符合。然而PECD 技術的學習曲線陡直,且術中在穿刺及定位方面的要求較高,難以避免增加患者及術者暴露于X 線下的次數及時間,需要術中加強相應的防護工作。本次研究發現手術后,患者的VAS 評分(2.59±0.96)分明顯低于手術前的(5.96±1.48)分,JOA 評分(13.25±2.68)分明顯高于治療前的(10.26±2.45)分,差異均有統計學意義(P<0.05)。28例患者中,優17例,良9例,可1例,差1例,康復優良率為92.86%(26/28)。且所有患者均未出現不良反應,說明手術的療效確切,同時有著較高安全性。

綜上所述,予以頸椎間盤突出癥患者脊柱內鏡經椎板間孔入路治療的療效顯著,安全性較高,值得推廣。但本研究仍存在一定的不足之處,如選取的病例數較少,同時受研究時間限制,未對兩組開展遠期隨訪,長期療效還需進一步觀察。