DPP-4 抑制劑與二甲雙胍聯合治療在T2DM 合并代謝綜合癥患者中的效果分析

梁志麗 王少波 肖金朋

作為臨床常見的內分泌病癥,2 型糖尿病(type 2 diabetes mellitus,T2DM)發病率較高,其發病和胰島素抵抗關系緊密,同時代謝綜合征(Metabolic Syndrome,MS) 和胰島素抵抗(IR)關聯也十分密切[1]。代謝綜合征是一種以肥胖、血糖升高、血脂異常或者低高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)血癥為臨床反應的癥候群,這些因素增加了2 型糖尿病的發病風險。二甲雙胍作為治療2 型糖尿病的基礎藥物,通過胰島素敏感性的提升,來延緩葡萄糖胃腸道吸收。在單獨應用2 型糖尿病治療中獲得廣泛應用,但是合并癥狀來說,二甲雙胍治療效果較差。所以臨床中2 型糖尿病合并代謝綜合征的發病率較高,臨床治療有一定困難[2]。本文通過對98例2 型糖尿病合并代謝綜合征患者進行分析,評定DPP-4 抑制劑聯合二甲雙胍的治療效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2018年9月~2019年6月收治的98例2 型糖尿病合并代謝綜合征患者,按隨機數字表法分為研究組和對照組,每組49例。研究組男35例,女14例;年齡35~62 歲,平均年齡(53.7±12.5)歲;平均體質量指數(BMI)(23.2±2.0)kg/m2;病程2~8年,平均病程(4.3±1.3)年。對照組男32例,女17例;年齡33~63 歲,平均年齡(53.5±12.4)歲;平均BMI(23.0±2.1)kg/m2;病程1~8年,平均病程(4.5±1.2)年。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。2 型糖尿病診斷標準:①糖化血紅蛋白(HbA1c)≥6.5%;②空腹血糖FPG≥7.0 mmol/L;③口服糖耐量試驗時2 h 血糖≥11.1 mmol/L;④典型高血糖或高血糖危象癥狀者,隨機血糖≥11.1 mmol/L。代謝綜合征診斷標準:①超重和(或)肥胖BMI≥25 kg/m2;②FPG≥6.1 mmol/L(110 mg/dl)和(或)2 h PG≥7.8 mmol/L(140 mg/dl);③高血壓舒張壓(SBP)/收縮壓(DBP)≥140/90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)和(或)已確診高血壓;④血脂紊亂空腹血甘油三酯≥1.7 mmol/L,和(或)空腹血HDL-C<0.9 mmol/L(男)、<1.0 mmol/L(女);具備以上4 項中3 項及以上者即可確診。

1.2 方法 對照組行二甲雙胍治療,具體用藥方案為:口服二甲雙胍(中美上海施貴寶制藥有限公司,國藥準字H20023370)治療,500 mg/次,3 次/d,連續服用3 個月。研究組行DPP-4 抑制劑聯合二甲雙胍,口服西格列汀(Merck Sharp & Dohme Ltd.,國藥準字J20140095)治療,100 mg/次,1 次/d,持續服用12 周。兩組患者均隨訪2 個月。

1.3 觀察指標 比較兩組患者治療前后糖脂代謝情況、炎性因子水平。糖脂代謝情況包括FPI、FPG、HOMA-IR、TC、TG、HDL-C,炎癥因子包括CRP、IL-6、TNF-α。收集3 ml 空腹靜脈血送檢,抗凝處理后保存等待檢測。予以自動生化分析儀器測定,治療前后測定血清TC、TG、HDL-C 等脂質代謝指標。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

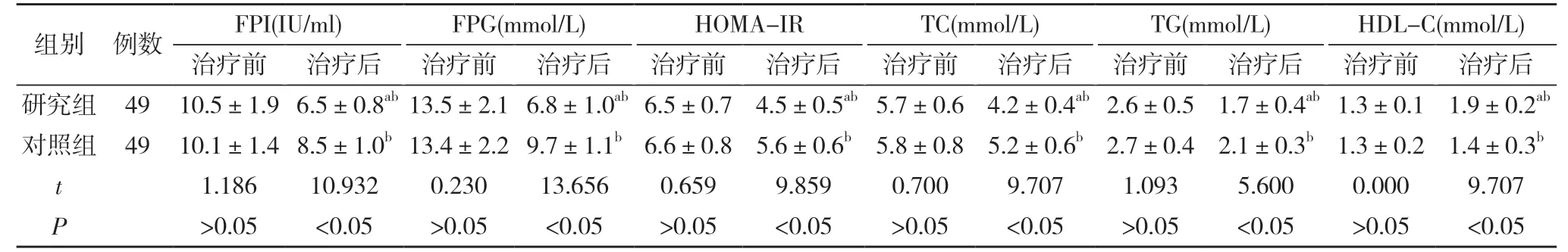

2.1 兩組患者治療前后糖脂代謝情況比較 治療前,兩組患者糖脂代謝指標比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組糖脂代謝情況優于治療前,且研究組患者的FPI、FPG、HOMA-IR、TC 及TG 分別為(6.5±0.8)IU/ml、(6.8±1.0)mmol/L、(4.5±0.5)、(4.2±0.4)mmol/L、(1.7±0.4)mmol/L,均低于對照組的(8.5±1.0)IU/ml、(9.7±1.1)mmol/L、(5.6±0.6)、(5.2±0.6)mmol/L、(2.1±0.3)mmol/L,HDL-C(1.9±0.2)mmol/L 高于對照組的(1.4±0.3)mmol/L,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組患者治療前后炎性因子水平比較 治療前,兩組炎性因子水平比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,研究組CRP(3.3±0.5)ng/L、IL-6(3.1±0.6)ng/ml、TNF-α(7.2±0.8)ng/L 均低于對照組的(5.2±0.7)ng/L、(4.1±0.4)ng/ml、(10.1±1.8)ng/L,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者治療前后糖脂代謝情況比較(±s)

表1 兩組患者治療前后糖脂代謝情況比較(±s)

注:與對照組治療后比較,aP<0.05,與本組治療前比較,bP<0.05

表2 兩組患者治療前后炎性因子水平比較(±s)

表2 兩組患者治療前后炎性因子水平比較(±s)

注:與對照組治療后比較,aP<0.05,與本組治療前比較,bP<0.05

3 討論

當前代謝綜合征被臨床認為是2 型糖尿病患者發病的危險要素,2 型糖尿病并發代謝綜合征患者的內部環境調控以及血糖控制難度均有所提升[3]。因此臨床藥治療存在一定難度。2 型糖尿病患者會出現糖脂代謝紊亂情況,臨床主要特征為空腹狀態下或者餐后血糖指標提升,胰島素敏感度有所下降,循環血液內部的脂質分解能力運動到肝臟的代謝功能降低[4,5]。高糖狀態下或者高脂狀態下會對患者的血管內皮產生損害效果,同時微炎性反應狀態不斷出現,導致遠期心血管事件發生,炎性因子反應變化會間接預測患者的病情,本文結果顯示,治療后,研究組CRP、IL-6、TNF-α水平均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。

臨床研究證實,二甲雙胍是目前我國治療2 型糖尿病患者的常用藥物,不僅能夠對胃腸道內葡萄糖吸收進行阻礙[6,7],同時還能夠提升胰島素敏感度,因2 型糖尿病合并代謝綜合征患者多數存在糖脂代謝障礙以及微炎性反應,單獨行二甲雙胍治療的效果有一定限制,通過DPP-4 聯用能夠對糖脂代謝指標改善,本文數據證實,治療后,兩組糖脂代謝情況優于治療前,且研究組患者的FPI、FPG、HOMA-IR、TC 及TG 均低于對照組,HDL-C 高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。此結果與嚴小宏等[8]研究相似。

綜上所述,2 型糖尿病合并代謝綜合征患者予以DPP-4 抑制劑聯合二甲雙胍治療效果顯著,具有推廣價值。