吉非替尼+貝伐珠單抗聯合治療晚期非小細胞肺癌

廖南才

非小細胞肺癌包括鱗狀細胞癌(鱗癌)、腺癌、大細胞癌,與小細胞癌相比,非小細胞肺癌細胞生長分裂較慢,擴散轉移相對較晚,值得注意的為,非小細胞肺癌約占所有肺癌的80%,約75%的患者發現時已處于中晚期,5年生存率很低,嚴重危及患者生命安全[1,2]。縱觀臨床針對晚期非小細胞肺癌患者常應用到放化療治療,其能阻止疾病進一步發展,但隨著臨床深入研究發現,其存在一定局限性,如患者胃腸反應及脫發較為嚴重,患者遭受身體與精神雙重折磨,因此,探索不良反應較小,有效率較高的治療藥物意義重大。隨著臨床對非小細胞肺癌的不斷專研,分子靶向治療嶄露頭角,其中較為常用的藥物即為吉非替尼、貝伐珠單抗,為探討吉非替尼+貝伐珠單抗聯合治療晚期非小細胞肺癌效果,遂開展本次研究,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017年1月~2020年2月收治的43例晚期非小細胞肺癌患者,依據治療方法不同,分為實驗組(23例)和對照組(20例)。實驗組男15例,女8例;年齡34~78 歲,平均年齡(56.09±7.37)歲;疾病分期:Ⅲ期12例,Ⅳ期11例。對照組男13例,女7例;年齡33~79 歲,平均年齡(56.12±7.71)歲;疾病分期:Ⅲ期13例,Ⅳ期7例。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①經支氣管鏡、細胞學檢查等確診為晚期非小細胞肺癌;②預計生存期>6 個月;③臨床資料完善;④對本次研究藥物無禁忌者;⑤知情研究,簽署同意書;⑥隨訪信用較好者。排除標準:①肺鱗癌者;②造血功能異常者;③同期參與其他研究者;④精神疾病者;⑤合并艾滋病者。

1.3 方法 兩組入組后,均予以順鉑治療,選取順鉑(德州德藥制藥有限公司,國藥準字H20023236,規格:20 mg×5 瓶)前3 d 取20 mg 順鉑與0.9% 250 ml氯化鈉混合靜脈滴注。在此基礎上對照組采用吉非替尼(AstraZeneca UK Limited,國藥準字J20140142,規格:0.25 g×10 片)治療,1 片/次,1 次/d,空腹溫水送服,21 d 為1 個療程,持續治療2 個療程。實驗組采用吉非替尼+貝伐珠單抗[Roche Pharma(Schweiz)Ltd,批準文號S20100024,規格:100 mg(4 ml)]聯合治療,貝伐珠單抗以7.5 mg/kg m2對患者靜脈滴注,1 次/21 d,21 d為1 個療程,持續治療2 個療程。

1.4 觀察指標及判定標準 比較兩組患者疾病控制率、腫瘤標志物水平、不良反應發生情況。①疾病控制率包括完全控制、控制、穩定、進展4 個項目,完全控制:病灶消失,維持時間≥1 個月。控制:病灶體積縮小,維持時間≥1 個月。穩定:病灶增大體積≤25%。進展:病灶體積增大,或有新病灶出現。疾病控制率=(完全控制+控制)/總例數×100%。②治療前后,采集患者靜脈血液,應用免疫吸附試劑進行血清Cyfra21-1、CA125 等腫瘤標志物指標水平測定。③不良反應主要包括肝功損害、胃腸反應、蛋白尿、皮疹等。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

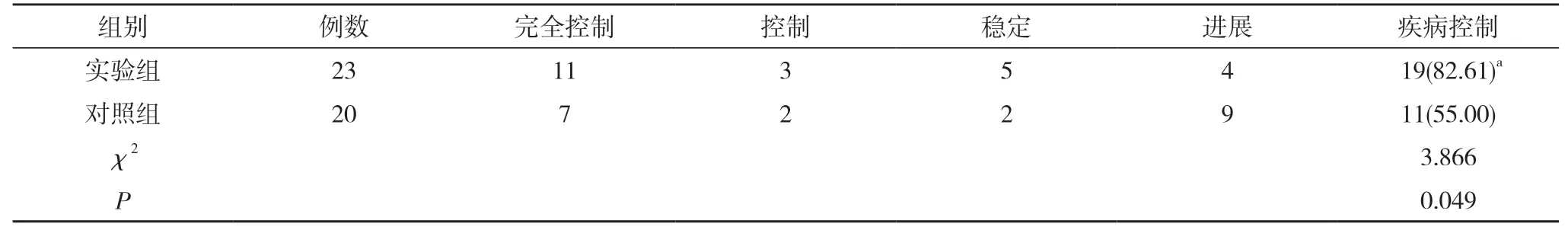

2.1 兩組疾病控制率比較 實驗組疾病控制率82.61%高于對照組的55.00%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組疾病控制率比較[n,n(%)]

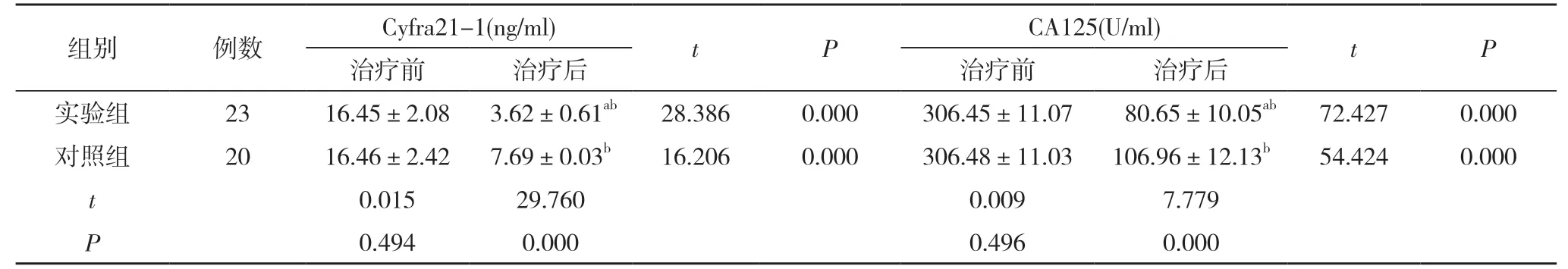

2.2 兩組患者治療前后腫瘤標志物水平比較 治療前,兩組Cyfra21-1、CA125 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組Cyfra21-1、CA125 水平均低于治療前,且實驗組Cyfra21-1 水平(3.62±0.61)ng/ml、CA125 水平(80.65±10.05)U/ml,均低于對照組的(7.69±0.03)ng/ml、(106.96±12.13)U/ml,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后腫瘤標志物水平比較(±s)

表2 兩組患者治療前后腫瘤標志物水平比較(±s)

注:與對照組治療后比較,aP<0.05,與本組治療前比較,bP<0.05

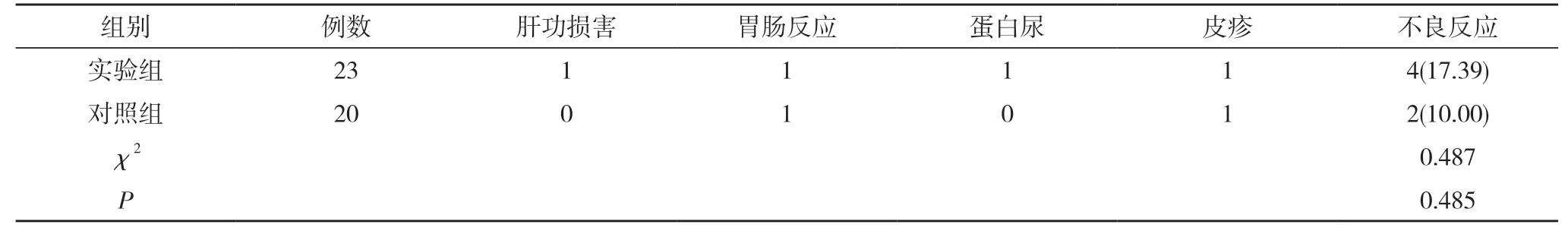

2.3 兩組不良反應發生情況比較 實驗組不良反應發生率17.39%與對照組的10.00%比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組不良反應發生情況比較[n,n(%)]

3 討論

非小細胞肺癌為胸外科、腫瘤科疾病,發病原因與吸煙、電離輻射、遺傳等因素密切相關,其占所有肺癌的80%,患者主要表現出胸部脹痛、咳嗽、痰中帶血、低熱等典型癥狀,因其發病較為隱匿,一經入院檢查多處于晚期,嚴重威脅患者生命安全,需積極予以干預治療,最大程度延長患者生存周期,提升患者生存質量[3]。

縱觀臨床針對晚期非小細胞肺癌患者,常應用到化療治療方案干預,其中多以順鉑藥物為基礎進行化療方案干預,具有一定治療效果,但其同時存在胃腸反應,肝功損害等不良反應,給患者身體帶去不適同時,加重患者心理負擔。近年來,針對晚期非小細胞肺癌患者治療中,出現一種新型治療方式,即靶向治療,觀察臨床用藥情況發現,較為常用的為貝伐珠單抗、吉非替尼。本次研究,即對患者應用到上述藥物干預,對其進行分析,腫瘤新生血管的形成為復雜調控過程,形成過程中有諸多分子參與,會經過數條通路與多種基因狀態改變,且隨著深入研究發現,腫瘤新生血管形成與其增殖、浸潤、轉移等情況密切相關,而人源化血管內皮生長因子(VEGF)參與新血管生成,貝伐珠單抗為人源化血管內皮生長因子單克隆抗體,在直腸癌與肺癌治療中療效有目共睹,將其應用于晚期非小細胞肺癌治療中,能與游離的VEGF 有效結合,阻礙VEGF表達,阻礙腫瘤新生血管進一步形成,改變腫瘤生長的微環境,阻止腫瘤細胞的增殖與遷移,降低Cyfra21-1、CA125 等腫瘤標志物指標水平,發揮顯著抗腫瘤功效[4-6]。吉非替尼為口服小分子表皮生長因子受體酪氨酸激酶抑制劑(EGFR-TKI),可與表皮生長因子受體(EGFR)三磷酸腺苷(ATP)結合位點競爭,致使酪氨酸激酶活性降低,對EGFR 信號傳導阻斷,進一步阻止腫瘤增殖與轉移,加速細胞凋亡,延緩腫瘤細胞生長,達到提升患者生存質量目的。此外,研究發現EGFR-TKI在殺滅癌細胞同時,對患者機體正常細胞未有殺傷作用,避免損害正常細胞,極少出現骨髓抑制現象,為高效低毒抗腫瘤藥物[7]。鑒于上述兩種藥物在晚期非小細胞肺癌中的應用效果,本院提出聯合治療觀察是否能增強治療效果,遂對本院實驗組應用聯合治療方案干預、對照組吉非替尼治療,觀察治療效果發現,實驗組疾病控制率82.61%高于對照組的55.00%,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后,兩組Cyfra21-1、CA125水平均低于治療前,且實驗組Cyfra21-1、CA125 水平均低于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。可知其治療效果顯著。實驗過程中,有研究提出通常情況下聯合用藥會增大不良反應,本次研究即考慮到用藥安全性,自治療起對患者進行不良反應監測,觀察不良反應發生情況發現,聯合用藥與單獨用藥不良反應比較,差異無統計學意義(P>0.05),說明聯合用藥方案較為安全,可行[8]。

綜上所述,對晚期非小細胞肺癌患者予以吉非替尼+貝伐珠單抗聯合治療,能有效控制疾病進一步發展,阻礙Cyfra21-1、CA125 等腫瘤標志物指標水平進一步表達,提升患者生存質量,不良反應較少,用藥安全性較高,值得推廣。