小兒腹股溝疝腹腔鏡圍術期多模式自控靜脈鎮痛的早期效果比較研究

郭文斌

手術是臨床治療腹股溝疝的常用手段,患兒行手術治療時,因年齡偏小,對手術所致的疼痛耐受力較差,術后易發生煩躁、劇烈哭鬧等不良現象,并引起嚴重嘔吐、呼吸抑制等情況,增加術后護理工作難度;同時疼痛引起體動會牽拉傷口,導致疝復發等,影響患兒術后恢復[1,2]。因此,選擇良好的鎮痛模式對腹股溝疝患兒術后恢復具有重要意義。傳統單一鎮痛模式患兒可能會產生依賴性,且無法及時起效,難以達到理想效果。多模式鎮痛能實現整個圍術期的鎮痛,能穩定患兒內環境、恢復機體功能,但多模式鎮痛方案尚缺乏統一規范性[3]。本研究探討小兒腹股溝疝腹腔鏡圍術期多模式自控靜脈鎮痛的早期效果。報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017年1月~2019年6月在本院行腹腔鏡手術治療的120例腹股溝疝患兒,按隨機數字表法分為A組、B組、C組,各40例。A組男24例,女16例;年齡1~7 歲,平均年齡(3.76±1.22)歲;體重12~31kg,平均體重(16.82±5.64)kg。B組男26例,女14例;年齡1~7 歲,平均年齡(3.82±1.18)歲;體重11~32 kg,平均體重(16.78±5.68)kg。C組男25例,女15例;年齡1~7 歲,平均年齡(3.78±1.19)歲;體重11~34 kg,平均體重(16.85±5.72)kg。三組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:符合腹股溝斜疝相關診斷標準[4],并經超聲檢查確診;患兒家長簽署知情同意書;腹股溝疝分型為Ⅰ~Ⅲ型;年齡1~7 歲;單側疝。排除標準:難復型、嵌頓型、復發型、腹股溝疝;凝血功能障礙;既往有腹部手術史;肝、腎功能嚴重異常;呼吸道感染;不耐受手術和麻醉;中樞神經系統疾病。本研究獲得醫學倫理委員會審核批準。

1.2 方法 入組患兒均接受腹腔鏡下腹股溝斜疝疝囊內環口高位縫扎術治療。A組術前、術后均不給予任何鎮痛處理。B組術前給予0.5%利多卡因局部麻醉,縫皮結束時連接自控靜脈鎮痛泵行持續鎮痛48 h,于100 ml 生理鹽水中加入舒芬太尼1 μg/(kg·d)、托烷司瓊2 mg,泵入速度為2 ml/h。C組在B組基礎上行腹橫肌神經阻滯,經S-NERVE 便捷式彩色多普勒超聲診斷儀引導下實施腹橫肌神經阻滯,線陣探頭,探頭頻率為6~13 MHz,在第12 肋與髂嵴之間腋前線水平側腹壁實施定位掃描,消毒后鋪無菌巾,在腹橫肌和腹內斜肌之間回抽無血后,注入1~2 ml 生理鹽水,當其在腹橫筋膜間隙擴散且回抽無血時,注入0.5 mg/kg 濃度為0.25%鹽酸羅哌卡因,對側操作相同。

1.3 觀察指標及判斷標準 比較三組術后疼痛程度、鎮靜效果、住院時間和費用、不良反應發生情況。使用CHEOPS 評分法、Wong-Baker 面部表情量表評分和Ramsay 鎮靜評分評估三組術后1、12、24、48、72 h疼痛程度、鎮靜效果。其中CHEOPS 評分法包括軀體活動、四肢活動、疼痛主訴、哭鬧、面部表情、觸摸反應等,總分為12 分,分值高低與疼痛程度呈正相關。Wong-Baker 面部表情量表總分為10 分,分值越高則疼痛程度越嚴重。Ramsay 鎮靜評分總分為6 分,分值越高則鎮靜效果越好。

1.4 統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t 檢驗,三組間比較采用方差分析;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

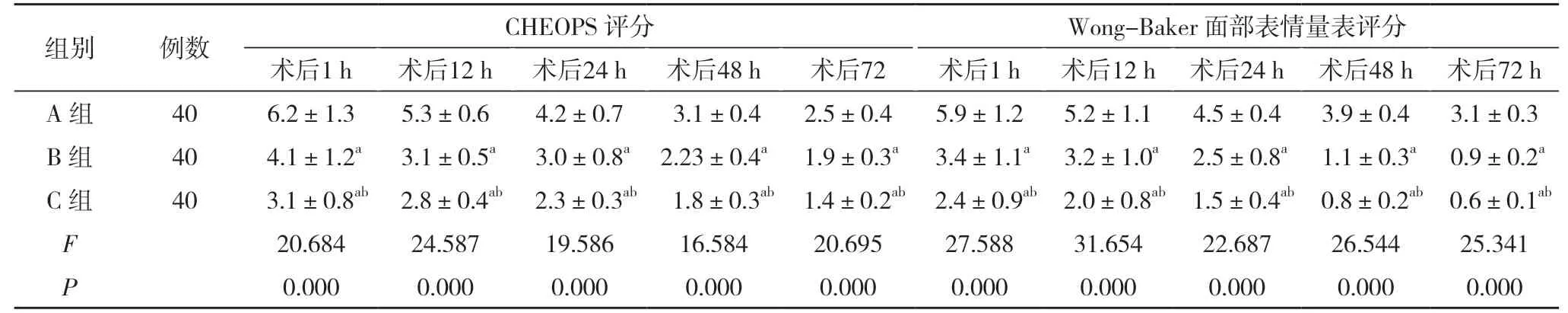

2.1 疼痛程度 CHEOPS 評分、Wong-Baker 面部表情量表評分C組<B組<A組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

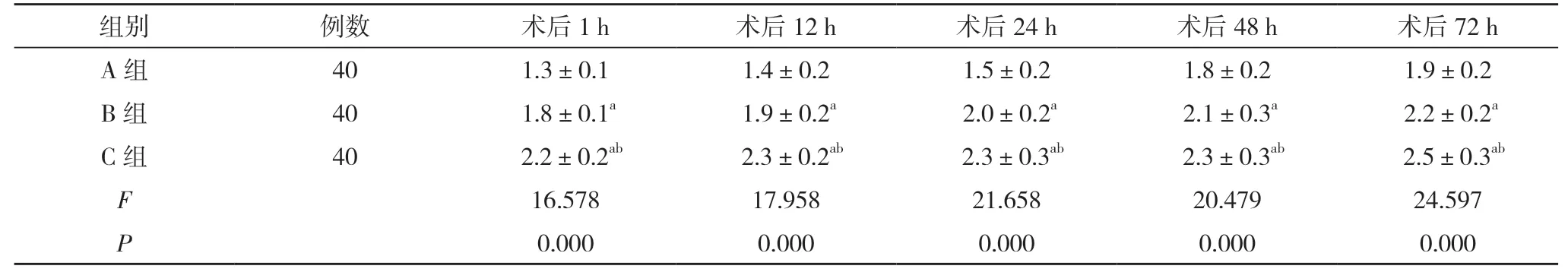

2.2 鎮靜效果 Ramsay 鎮靜評分C組>B組>A組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 住院時間和費用 住院時間及費用C組<B組<A組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

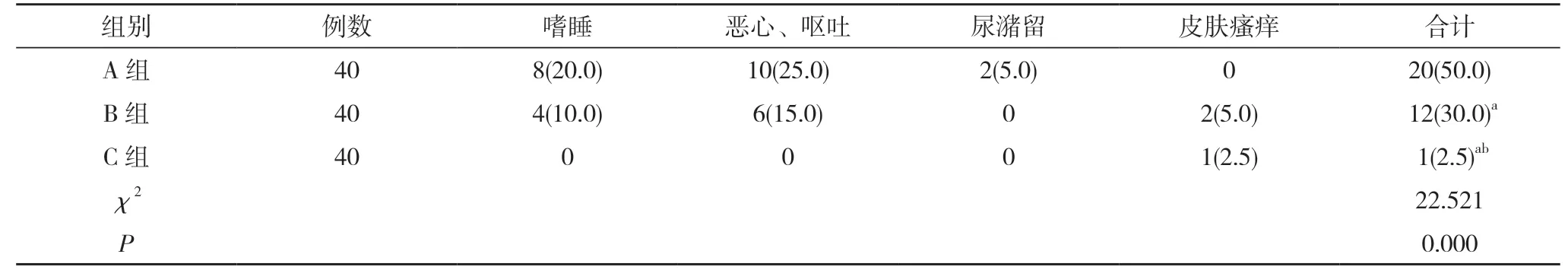

2.4 不良反應 A組、B組、C組的不良反應發生率分別為50.0%、30.0%、2.5%,不良反應總發生率C組<B組<A組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表1 三組CHEOPS 評分、Wong-Baker 面部表情量表評分比較(±s,分)

表1 三組CHEOPS 評分、Wong-Baker 面部表情量表評分比較(±s,分)

注:與A組比較,aP<0.05;與B組比較,bP<0.05

表2 三組Ramsay 鎮靜評分比較(±s,分)

表2 三組Ramsay 鎮靜評分比較(±s,分)

注:與A組比較,aP<0.05;與B組比較,bP<0.05

表3 三組住院時間和費用比較(±s)

注:與A組比較,aP<0.05;與B組比較,bP<0.05

表4 三組不良反應發生情況比較[n(%)]

3 討論

腹股溝疝患兒年齡小,手術時間要求相對較短,麻醉藥物需選擇代謝快且起效迅速的藥物,以確保麻醉安全、平穩,快速蘇醒,降低并發癥發生率[5]。但患兒快速蘇醒后會因術后腹部強烈疼痛反應,造成心率、呼吸加快和顱內壓、血壓增高以及代謝加速、耗氧量增加等,并會出現煩躁、哭鬧,增加腹壓,易出現疝復發,影響患兒精神心理[6]。而良好的鎮痛方式能使機體應激反應較輕,促進患兒術后身心恢復。

自控靜脈鎮痛在停泵入后口服常規劑量塞來昔布可提高鎮痛效果,究其原因在于舒芬太尼能對局部炎癥形成抑制,減少炎癥介質產生,隨著時間推移,可改善炎癥反應,進而降低疼痛程度。但靜脈使用鎮痛藥物易導致患兒出現嚴重嘔吐、瘙癢等不良反應,而小劑量使用鎮痛藥物難以達到理想的鎮痛效果[7-9]。本研究結果顯示,CHEOPS 評分、Wong-Baker 面部表情量表評分C組<B組<A組,差異有統計學意義(P<0.05)。Ramsay 鎮靜評分C組>B組>A組,差異有統計學意義(P<0.05)。住院時間及費用C組<B組<A組,差異有統計學意義(P<0.05)。A組、B組、C組的不良反應發生率分別為50.0%、30.0%、2.50%,不良反應總發生率C組<B組<A組,差異有統計學意義(P<0.05)。提示多模式自控靜脈鎮痛效果與安全性更佳。陽文杰等[10]分別對行腹腔鏡手術治療的結腸腫瘤患者使用單純靜脈自控鎮痛和聯合雙側腹橫肌平面阻滯鎮痛,結果顯示,聯合雙側腹橫肌平面阻滯鎮痛組術后VAS 評分、IL-6、CRP、TNF-α 水平低于單純靜脈自控鎮痛組,首次排氣時間、臥床時間、術后住院時間短于單純靜脈自控鎮痛組,與本研究結果相似。腹部是腹股溝疝腹腔鏡術后主要疼痛部位,急性疼痛可能會降低機體免疫力,增加感染風險,并影響患兒心理狀態。腹橫肌神經阻滯屬于局部神經阻滯技術,局麻藥物能對腹橫肌、腹內斜肌之間傳入神經纖維進行阻滯,阻斷腹壁前側感覺神經的神經傳導,阻滯全腹壁神經,使皮區腹部切口疼痛減輕[11,12]。便捷式彩色多普勒超聲診斷儀引導下行腹橫肌神經阻滯,能更精準的確定麻醉位置,快速、準確的找到正確的阻滯部位,將麻醉藥物經阻滯技術注入腹橫肌平面,可快速將經過此平面的感覺神經阻斷,進而發揮鎮痛作用,具有安全性高、起效快、作用強等優點,且腹橫肌目標平面內的血管分布較少,可長期維持鎮痛作用。前腹壁的肌肉、皮膚、腹膜壁層是由脊髓L1和T7~12的神經支配,腹橫肌神經阻滯的范圍正好覆蓋該區域,可經阻滯L1以下的傳入感覺神經纖維對腹壁的疼痛形成抑制,利于患兒術后恢復。本研究仍存在一定的不足之處,如納入對象均為行腹腔鏡手術者,以減少研究結果的偏倚性,未納入行開放性手術治療患兒,無法預知行開放手術患兒是否等獲得相同的鎮痛效果;患兒年齡較小,無法準確表述術后疼痛程度;納入樣本量偏小;術后觀察時間較短,未分析術后72 h 之后鎮痛效果等,后期仍需加大樣本量深入研究。

綜上所述,多模式自控靜脈鎮痛能有效減輕小兒腹股溝疝腹腔鏡術后疼痛程度,促進患兒恢復,降低不良反應發生率。