臨床藥學服務干預對神經內科靜脈用藥安全與風險的影響

李基煜 周思行 劉添 肖溪

神經內科科室治療疾病種類眾多,常見的疾病有腦血管疾病、格林巴利、帕金森病、偏頭痛、中樞系統感染等[1],在藥物使用中靜脈注射藥物品種較多,靜脈用藥進入人體循環的速度是最快的。藥物治療是醫療工作中的重要環節,直接關系到患者的安全和治療效果,患者的安全問題是臨床醫療護理實踐的關鍵[2,3]。因此,加強靜脈用藥安全的管理,以期為臨床用藥安全提供保障。通過查閱神經內科靜脈用藥相關文獻等資料,發現靜脈用藥存在安全性隱患主要有以下五個方面:溶媒使用錯誤、超說明書用藥、配伍禁忌、未執行個體化用藥、醫護人員主觀錯誤[4]。臨床藥學結合了現代藥理學與臨床醫學,其目的是指導患者個體化用藥,優化給藥方案,不斷提高藥物治療的效益/風險比,提高藥物的臨床治療效果,保證患者安全、經濟地用藥,以提高患者的生命生存質量[5]。本研究調取本院2018年6~12月的神經內科靜脈用藥醫囑,分析靜脈用藥存在的安全性隱患,并采取臨床藥師進行干預,分析2019年6~12月靜脈用藥的改善情況。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院神經內科2018年6~12月靜脈輸液處方2500 張作為對照組,選取2019年6~12月2800 張行藥學服務干預后的靜脈輸液處方作為干預組。

1.2 研究方法

1.2.1 用藥安全性隱患分析 住院醫囑采取單純隨機抽樣法,即隨機抽取每月1‰的病歷。使用合理用藥監測系統(PASS)每周進行在院醫囑合理性監測,臨床藥師不定期的進行在院醫囑全部審核。在2018年6~12月只開展PASS 系統監測醫囑,發現問題只記錄不干預。后續根據發現的問題采用藥師干預,采用PASS 系統對2019年6~12月醫囑進行監測[6]。利用Microsoft Excel進行數據計算。

1.2.2 干預方法 對照組處方按照藥品的說明書、《新編藥物學》,再結合《醫院處方點評管理規范》等相關的管理規范對收集的靜脈藥物配置不合理醫囑進行分析研究。干預組由2~3 名具有專業藥學背景知識的臨床藥師對處方進行審核制定藥學干預措施,包括:①藥學問診:問診前應首先查閱病歷,了解患者的病史、診斷和輔助檢查,熟悉疾病的相關臨床知識,掌握既往及目前所用藥物的特點,準備個體化的問診提綱。對準備出院的患者再次詢問其對自身疾病和服用藥物的知曉情況,從而制定針對性強的個體化用藥教育。②用藥培訓:定期組織醫師和護士學習國內外知名專家關于靜脈輸液合理使用的相關文獻,分別從預防用藥開始時間、用法用量、分級管理、藥物選擇等方面逐步規范臨床科室合理使用靜脈輸液。③抗菌藥物用藥管理:臨床藥師均結合《抗菌藥物臨床應用指導原則》制定了《抗菌藥物臨床應用管理規范》及“神經內科抗菌藥物使用情況調查表”,并嚴格執行及跟蹤臨床用藥情況[7,8]。

1.3 觀察指標 比較兩組患者不合理用藥情況、感染抗菌藥使用合理情況、不良反應發生情況、住院時間、藥占比情況。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

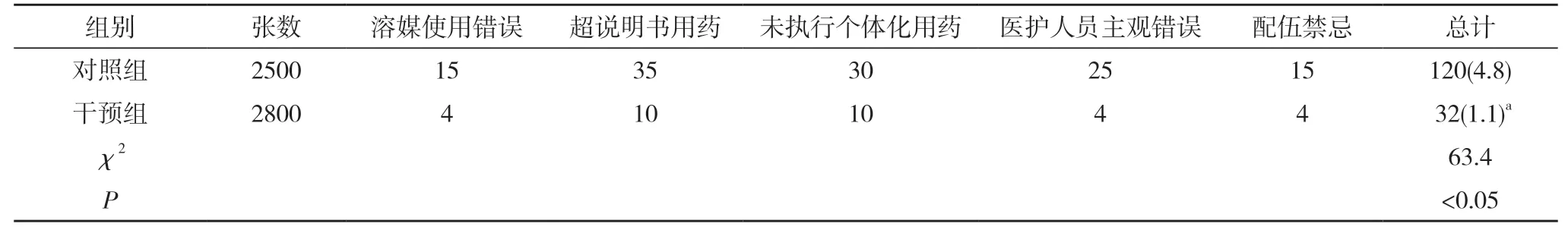

2.1 兩組不合理用藥情況比較 干預組不合理用藥率1.1%低于對照組的4.8%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

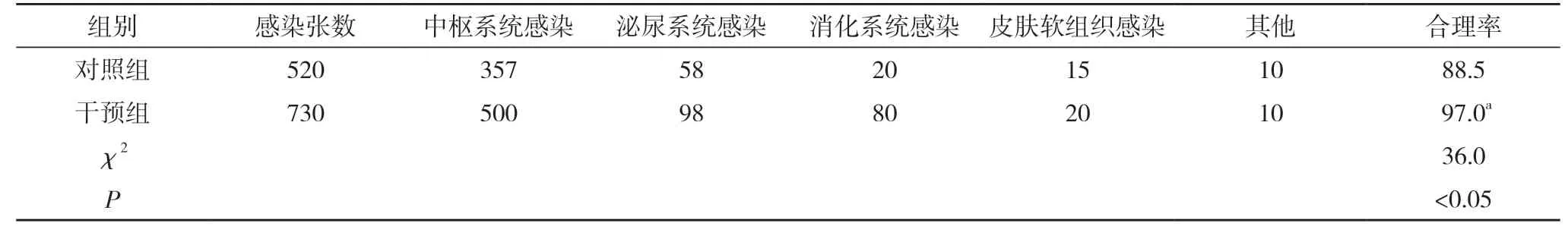

2.2 兩組感染抗菌藥使用合理情況比較 干預組感染抗菌藥物合理用藥率97.0%高于對照組的88.5%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組不良反應發生情況、住院時間、藥占比情況比較 干預組不良反應發生率1.2%低于對照組的5.0%,住院時間(12.8±2.8)d 短于對照組的(20.2±3.2)d,藥占比(17.8±2.0)%低于對照組的(35.4±2.8)%,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組不合理用藥情況比較[張,張(%)]

表2 兩組感染抗菌藥使用合理情況比較(張,%)

表3 兩組不良反應發生情況、住院時間、藥占比情況比較[張(%),±s]

表3 兩組不良反應發生情況、住院時間、藥占比情況比較[張(%),±s]

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

神經內科疾病表現多樣、病情復雜,就診患者以老年人居多,并且多數伴有糖尿病和高血壓等疾病,用藥復雜,依從性差。在藥物使用中靜脈注射藥物品種較多,靜脈用藥進入人體循環的速度是最快的。但不合理用藥在臨床實踐中是客觀存在的,是當前醫療糾紛的一個潛在危害因素,也暴露了醫療工作管理體系中存在的缺陷。調研發現靜脈用藥存在安全性隱患主要有以下五個方面[9-11]:①溶媒使用錯誤:主要包括溶媒劑量錯誤和溶媒選擇錯誤,影響藥物的溶解度,出現藥物化學性質改變,輕者降低藥效,嚴重者對患者身體有毒害作用;②超說明書用藥:主要包括超劑量使用和超頻次使用,易引起不良反應;③配伍禁忌:主要包括藥物間的配伍禁忌和品種選擇不合理;④未執行個體化用藥:對于特殊條件的患者未制定個體化用藥方案;⑤醫護人員主觀錯誤:由于神經內科患者多周轉快,護士輪流配置無連續性,醫生工作量大易疲勞,均容易造成劑量或者名字相近的藥名錄入錯誤。

神經內科病情復雜、病程長、患者年齡大等特殊性,更對臨床藥師提出迫切的需要。本研究采取臨床藥學服務對神經內科靜脈用藥醫囑進行干預,分析靜脈用藥的改善情況。研究結果表明干預組進行藥學干預后各不合理用藥現象均不同程度降低,美國臨床藥學服務包括:①審查處方用藥,協商選藥、用藥;②參與醫療實踐,與醫生一起進行醫療查房,協商和研究合理用藥等[12],由此可見,進行臨床藥學服務干預可有效改善不合理用藥現象。神經內科患者大多長期臥床,感染的機會增加,抗菌藥的使用率也相應高,本研究發現神經內科感染類型主要以中樞系統感染為主,其他包括泌尿系統感染、消化系統感染、皮膚軟組織感染等。干預組總抗菌藥使用合理率顯著高于對照組,在治療過程中,臨床藥師可提醒醫師盡早進行細菌培養,對使用抗菌藥物的病歷進行合理用藥評價,并制定《抗菌藥物臨床應用管理規范》可一定程度提高抗菌藥使用合理性。經過臨床藥師干預后,不良反應、住院時間、藥占比均顯著降低。

盡管神經內科靜脈輸液已經日益頻繁,但輸液伴隨的風險卻客觀存在。李彥萍等[8]探討臨床藥師在神經內科的作用,結果表明采用藥學問診、參與制定藥物治療方案及開展藥學監護等可以促進用藥安全、有效和經濟。此外,武艷芝[13]研究發現臨床藥師在神經內科開展藥學服務模式,有助于提高用藥依從性,降低不良反應、縮短住院時間及降低藥占比,提高抗菌藥物使用合理性。

綜上所述,臨床藥師深入臨床指導和監護患者臨床用藥,同時臨床藥師在查房中提供藥學服務,提供準確的用藥指導,可提高患者用藥的安全性。