功能性電刺激同步下肢智能反饋訓練系統對腦卒中患者下肢運動功能的影響

彭基 張盤德 劉翠華 彭小文 何慧斌 曾義新 趙榮旺

腦卒中是一種急性腦血管疾病,是由于腦部血管突然破裂或血管堵塞引發的腦部組織損傷。腦卒中后最常見的臨床癥狀就是肢體運動功能障礙,其中下肢的運動功能障礙直接影響到患者的臨床恢復和生活質量。國外近年臨床研究證明,功能性電刺激刺激失去中樞神經控制的肌肉,使其收縮,以逐步建立肢體失去的運動功能,促進功能的恢復;與下肢智能反饋系統聯合起來,讓腦卒中患者早期即可進行站立訓練,模擬正常步態訓練,有效解決傳統康復治療的局限性[1]。因此,本文探究功能性電刺激同步下肢智能反饋訓練系統對腦卒中患者下肢運動功能的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018年2月~2020年4月在本院行康復治療的腦卒中偏癱下肢運動功能障礙患者80例,隨機分為對照組和觀察組,各40例。對照組:男23例,女17例;年齡55~84 歲,平均年齡(66.95±8.76)歲;病程10~85 d,平均病程(35.97±21.51)d;卒中類型:腦梗死18例,腦出血22例。觀察組:男25例,女15例;年齡55~85 歲,平均年齡(67.82±8.43)歲;病程12~80 d,平均病程(39.68±15.37)d;卒中類型:腦梗死21例,腦出血19例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①符合腦卒中診斷標準[2],并經CT 或磁共振成像(MRI)證實,且下肢運動功能障礙為腦卒中導致,步行時伴足內翻和(或)足下垂;對功能性電刺激敏感,出現預期動作;②生命體征正常,意識清醒,能配合治療;③簽署知情同意書。

1.2.2 排除標準 ①診斷為腦梗死、腦出血,但不伴有下肢運動功能障礙者;②神志不清者或伴有明顯認知障礙、精神障礙者;③房顫患者。

1.3 方法 對照組采用常規藥物及康復治療,包括偏癱肢體綜合訓練、針灸、神經肌肉電刺激,電動起立床等,1 次/d,6 d/周,共4 周。觀察組采用常規藥物及常規康復治療,但不進行神經肌肉電刺激和電動起立床治療,而是采用功能性電刺激同步下肢智能反饋訓練系統治療,功能性電刺激治療采用廣州市凡科醫療設備有限公司生產的Esay Walker 四通道功能性電刺激治療儀分別對偏癱側下肢的脛骨前肌、股四頭肌、腓腸肌、股二頭肌運動點進行電刺激治療,設置步行周期為5 s;下肢智能反饋訓練采用廣州一康醫療設備實業有限公司生產的A1 型肢體智能反饋訓練系統進行訓練,并與功能性電刺激治療儀同步進行治療,1 次/d,30 min/次,6 d/周,共4 周。

1.4 觀察指標及判定標準 分別在治療前、治療2 周后和治療4 周后,由專人分別對兩組患者進行FMI 評定、Holden 步行功能評定、TUGT 測試。FMI(下肢部分)共7 個條目,總分35 分,分數越高,下肢運動功能恢復越好。Holden 步行功能評定量表共0~Ⅴ級。0 級為無功能;Ⅰ級為需大量持續性幫助;Ⅱ級為需少量幫助;Ⅲ級為需監護或言語指導;Ⅳ級為平地上獨立;Ⅴ級為完全獨立。TUGT:準備一張有扶手的木椅及一只秒表。測試時患者穿平時穿的鞋,指導其自然坐于木椅上,背靠椅背,雙手放于扶手上。若需使用手杖、助行架等助行具,將其拿在手中。距離木椅3 m 處貼一條彩條或放置一標志物。護士發出開始指令后,患者完成從木椅站起、平穩、按自然速度朝標志物或彩條前進、繞過標志物或彩條,回到木椅處、坐下等系列行為,記錄測試所用時間。連續測量2~3 次,取平均值。

1.5 統計學方法 采用SPSS17.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗,等級計數資料采用秩和檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療前、治療2 周后和治療4 周后的FMI 評分對比 治療前,兩組患者的FMI 評分對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療2、4 周后,觀察組的FMI評分分別為(18.96±3.37)、(25.58±4.17)分,均高于對照組的(14.42±3.15)、(16.36±3.55)分,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

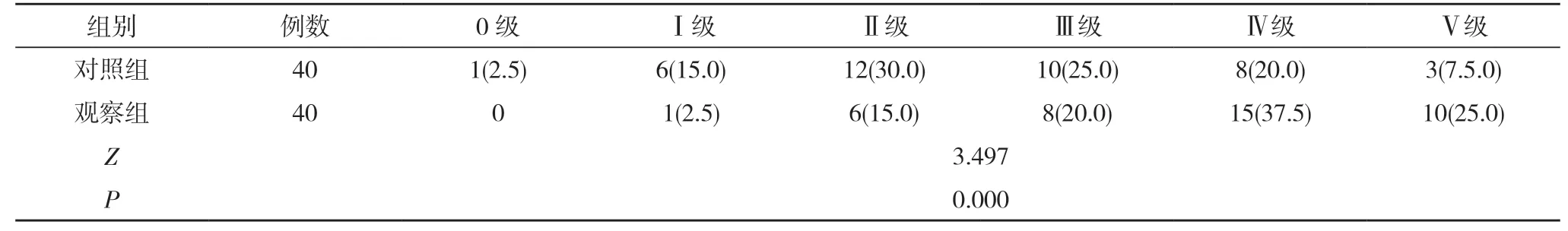

2.2 兩組治療4 周后的步行功能對比 治療4 周后,觀察組的步行功能優于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組治療前、治療2 周后和治療4 周后的FMI 評分對比(±s,分)

表1 兩組治療前、治療2 周后和治療4 周后的FMI 評分對比(±s,分)

注:與對照組同期對比,aP<0.05

表2 兩組治療4 周后的步行功能對比[n(%)]

2.3 兩組治療前、治療2 周后和治療4 周后的TUGT對比 治療前,觀察組的TUGT 為(28.58±8.76)s,對照組的TUGT 為(28.27±7.96)s,對比差異無統計學意義(t=0.166,P=0.869>0.05);治療2 周后,觀察組的TUGT為(15.86±4.69)s,短于對照組的(23.54±4.12)s,差異有統計學意義(t=7.781,P=0.000<0.05);治療4 周后,觀察組的TUGT為(8.42±1.13)s,短于對照組的(18.97±2.67)s,差異有統計學意義(t=23.014,P=0.000<0.05)。

3 討論

隨著我國進入老齡化社會的進程加快,腦卒中發病率逐年上升,給社會家庭帶來沉重的經濟負擔和護理問題。提高腦卒中患者生活自理能力是臨床研究的重點。針對腦卒中患者出現的運動功能障礙,目前多采用Bobath 技術、PNF 技術、Rood 技術等方式治療腦卒中。但這些治療手段在取得顯著療效的同時也暴露一些無法解決的問題,如患者在步行過程中出現的足下垂、足內翻、屈髖屈膝不足等,直接影響到患者的臨床恢復和生活質量[3]。國外近年臨床研究證明,功能性電刺激是一種有效改善腦卒中后偏癱肢體運動功能障礙的治療方法,可延緩早期腦卒中患者偏癱下肢痙攣的發生、減輕痙攣程度,改善下肢運動能力[4]。也有學者指出,下肢智能反饋訓練系統能改善腦卒中患者下肢肌力,降低下肢肌張力,改善下肢運動功能及步行能力[5]。功能性電刺激同步智能反饋訓練系統科學系統訓練腦卒中患者,可糾正其足內翻及足下垂的異常步態,建立正常的步態模式,有效地預防或減少此類患者跌倒風險,最大限度改善腦卒中患者的運動功能障礙[6]。給予功能性電刺激同步下肢智能反饋訓練系統治療,治療后下肢智能反饋訓練系統聯合功能性電刺激能改善腦卒中患者下肢肌力、降低下肢肌張力、改善下肢運動功能及步行能力[7]。

綜上所述,功能性電刺激同步下肢智能反饋訓練系統可促進腦卒中患者下肢運動功能恢復,顯著改善患者的步行能力,值得在臨床中探討和推廣。