允許性高碳酸血癥對腹腔鏡老年患者術后快速康復的影響

譚秀珍 溫力生 伍淑韞 閆志兵

腹腔鏡是檢查和治療腹腔疾病的一種新型微創技術,可以用腹腔鏡檢查腹腔內具體情況,選取腹腔內器官可疑病變做病理檢查確診疾病,還可以實施手術祛除病灶,是當前臨床上很常見的檢查和治療手段[1]。近年來,隨著腹腔鏡技術的發展,因為其具有創傷小、出血量少及術后恢復快等優點,在臨床上的應用也越來越廣泛,也是未來手術方法不斷發展進步的一個必然趨勢[2]。但是,老年患者由于對手術的耐受性下降,在實施腹腔鏡手術的過程中需要建立氣腹,可能會使老年人的器官受到較為嚴重的損傷,從而不利于患者的臨床療效與術后恢復[3]。允許性高碳酸血癥通氣策略是指在治療呼吸系統疾病(如支氣管哮喘)時允許CO2在一定范圍內升高,以避免大潮氣量、過度通氣引起的肺損傷[4]。本研究通過探討允許性高碳酸血癥通氣策略對腹腔鏡老年患者術后快速康復的影響,旨在為臨床治療提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年8月~2019年10月作者醫院收治的40例接受腹腔鏡治療的慢性膽囊炎患者作為研究對象,所有患者均有慢性膽囊炎病史,入院前1年內未進行過腹腔鏡手術,且所有患者術前均無阿爾茲海默癥等認知功能障礙癥。將患者隨機分為實驗組(19例)和對照組(21例)。實驗組:男10例,女9例;年齡61~77 歲,平均年齡(69.35±5.98)歲;體重48~79 kg,平均體重(60.18±6.24)kg;氣腹時間15~36 min,平均氣腹時間(26.5±7.2)min;手術時間29~62 min,平均手術時間(44.5±9.2)min。對照組:男11例,女10例;年齡62~77 歲,平均年齡(69.47±5.85)歲;體重47~79 kg,平均體重(59.26±6.15)kg;氣腹時間15~37 min,平均氣腹時間(26.7±7.4)min;手術時間28~64 min,平均手術時間(44.2±9.3)min。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院倫理委員會批準,患者及其家屬均知情并同意本研究。

1.2 研究方法

1.2.1 實驗組 采用允許性高碳酸血癥通氣策略。全身麻醉后,動態監測患者動脈血氣指標,根據血氣結果調整通氣指標;設置吸入氧氣濃度和呼氣末正壓值,建立氣腹;呼氣末二氧化碳分壓(PETCO2)為45~55 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),pH 值為7.25~7.35 mm Hg;根據具體情況考慮增加2 cm H2O 的呼氣末正壓,保持吸氧濃度和呼氣末正壓同步上升直至血氧飽和度(SpO2)≥95%,動脈血氧分壓(PaO2)≥90 mm Hg。

1.2.2 對照組 采用常規通氣策略。設置PETCO2為35~44.9 mm Hg,pH 值為7.36~7.45。

1.3 觀察指標 比較分析兩組患者氣腹前即刻、氣腹后1 h 的腦氧代謝指標,術前24 h、術后24 h 的認知功能指標及氣腹前、氣腹后10 min、放氣后10 min 的肺功能指標。其中,腦氧代謝指標包括CERO2、SjvO2,認知功能指標包括NSE、BDNF 及Hcy,肺功能參數包括Ppeak、Cdyn。

1.4 統計學方法 采用SPSS17.0 統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

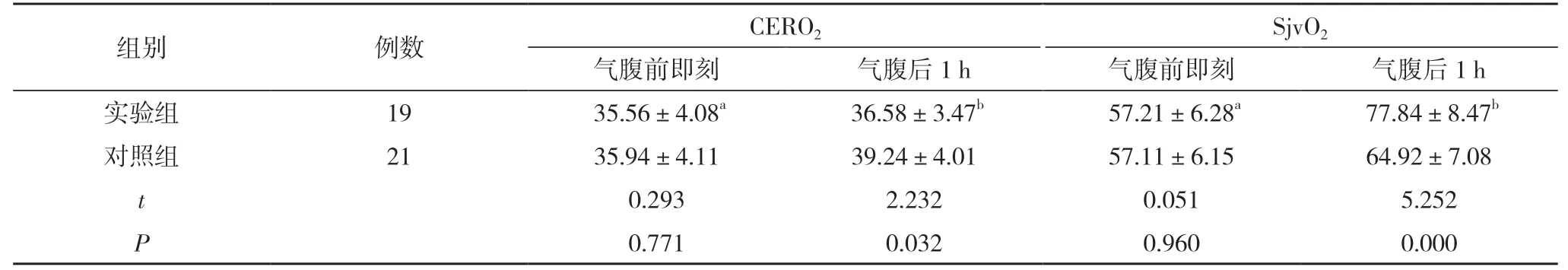

2.1 兩組腦氧代謝水平比較 兩組氣腹前即刻CERO2、SjvO2比較,差異均無統計學意義(P>0.05);氣腹后1 h,實驗組CERO2低于對照組,SjvO2高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組認知功能指標比較 兩組患者術前24 h 血清NSE、BDNF 及Hcy 比較差異均無統計學意義(P>0.05)。術后24 h,實驗組NSE 及Hcy 均低于對照組,BDNF 高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

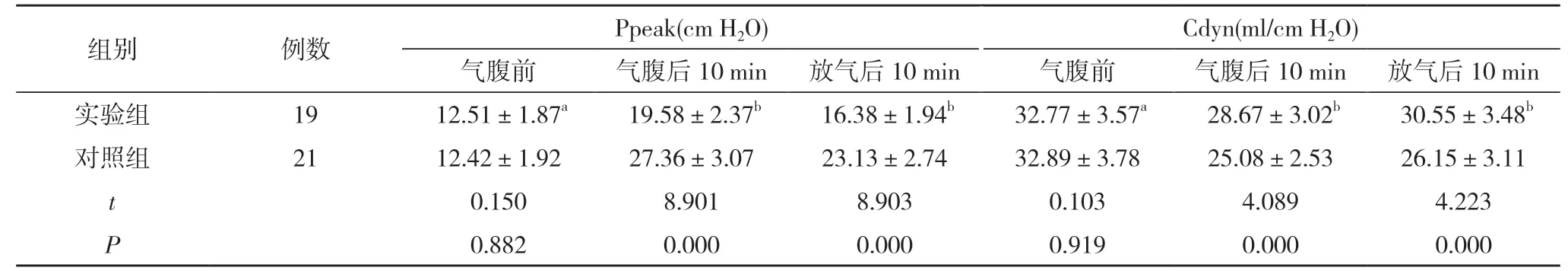

2.3 兩組肺功能參數比較 兩組患者氣腹前Ppeak及Cdyn 比較,差異均無統計學意義(P>0.05);氣腹后10 min 及放氣后10 min,實驗組Ppeak 均低于對照組,Cdyn 均高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組腦氧代謝水平比較(±s,%)

表1 兩組腦氧代謝水平比較(±s,%)

注:與對照組比較,aP>0.05,bP<0.05

表2 兩組認知功能指標比較(±s)

表2 兩組認知功能指標比較(±s)

注:與對照組比較,aP>0.05,bP<0.05

表3 兩組肺功能參數比較(±s)

表3 兩組肺功能參數比較(±s)

注:與對照組比較,aP>0.05,bP<0.05

3 討論

隨著現代醫學技術的突飛猛進,加上醫生越來越嫻熟的操作,許多新技術、新方法在臨床上的應用也逐漸增加,一些過去的開放性手術現在已被腔內手術取代,大大增加了患者的手術選擇機會[5]。腹腔鏡手術方法往往是在患者的腰部作3 個1 cm 的小切口,分別插入“trocar”管道狀工作通道,再使用特制的加長手術器械在電視監視下完成與開放手術相同的步驟,達到同樣的手術效果[6]。為防止發生腹腔鏡氣腹建立造成的氣壓傷,采用小潮氣量通氣,使每分鐘通氣量減少,允許動脈血二氧化碳分壓(PaCO2)有所升高,并通過代償機制調節,患者通常可以耐受。目前將實施小潮氣量通氣而引起的高碳酸血癥稱為“允許性高碳酸血癥”[7]。允許性高碳酸血癥在治療呼吸系統性疾病時允許CO2在一定范圍內升高,有利于糾正低氧血癥,允許性高碳酸血癥通氣策略是近些年被認識和證實的一種保護性策略[8]。其理論基礎在于:術中試圖避免吸氣時肺泡的過度擴張;認為血中一定濃度的高碳酸血癥及低pH 值不至于對人體產生明顯損傷;其是低潮氣量通氣不可避免的結果[9]。

本研究結果顯示,氣腹后1 h,實驗組 CERO2低于對照組,SjvO2高于對照組(P<0.05),作者認為,為了不讓患者冒著高氣道壓力風險,臨床上往往會人為的給予腹腔鏡手術患者一定的支持條件,保證患者的肺損傷風險降到最低,這就是允許性高碳酸血癥存在的原因。目前,該技術在臨床上已被廣泛接受,如何在精確調節通氣支持力度來避免肺過度膨脹引起肺損傷的同時,又能保障患者的安全是醫學工作者最關心的。而CERO2及SjvO2是衡量人體腦氧代謝水平最常用的指標[10],這兩項指標水平的變化,說明了允許性高碳酸血癥通氣策略可以很好的降低腹腔鏡老年患者腦氧代謝水平。同時,實驗組術后24 h 的NSE 及Hcy 低于對照組,BDNF 水平高于對照組(P<0.05),作者認為,Hcy可能會導致患者患有阿爾茲海默癥或癡呆等認知障礙疾病,本研究結果說明允許性高碳酸血癥通氣策略能有效降低接受腹腔鏡治療的老年患者認知功能損傷程度。另外,研究結果還顯示,實驗組氣腹后10 min 及放氣后10 min 的Cdyn 高于對照組,Ppeak 低于對照組(P<0.05),進一步提示了允許性高碳酸血癥通氣策略可以有效保護腹腔鏡老年患者的肺順應性,從而更有利于患者的術后康復。

值得注意的是,高碳酸血癥可引起酸中毒、腦及外周血管擴張,尤其是當PaCO2在90~110 mm Hg 范圍內,可引起CO2麻醉并抽搐,因此,近期發生的腦血管意外、腦水腫和顱內高壓患者為允許性高碳酸血癥通氣策略的禁忌證。在臨床操作上應注意以下幾點:①合理使用肌松劑,輔以降低體溫、限制葡萄糖入量以減少CO2產出量達到治療目的;②高碳酸血癥當以10 mm Hg/h 的速度逐步遞增,最大至80 mm Hg/d;③如果高碳酸血癥可能>80 mmHg,應適當放緩進程;④應該調節吸入氧濃度(FiO2)保持動脈氧飽和度>90%,可以通過間斷使用純氧呼吸以維持充足的氧合水平;⑤如允許性高碳酸血癥的時間<24 h,當PaCO2>80 mm Hg時,PaCO2可允許降低10~20 mm Hg/h,越接近正常碳酸水平,越應該減慢進程[11];⑥如果允許性高碳酸血癥的時間≥24 h,或使用了大量緩沖劑如三羥甲基氨基甲烷(THAM)、碳酸氫鈉(NaHCO3)等藥物,允許性高碳酸血癥治療的撤退時間應更緩慢(1~3 d)。

綜上所述,允許性高碳酸血癥通氣策略能夠顯著降低腹腔鏡老年患者腦氧代謝水平、認知功能損傷程度,保護肺順應性,更有利于術后康復,值得推廣應用。