伊犁河谷景觀生態(tài)風(fēng)險時空變化及其地形梯度分析

顏瑜嚴(yán), 楊遼, 王偉勝, 方暉, 莊慶威

伊犁河谷景觀生態(tài)風(fēng)險時空變化及其地形梯度分析

顏瑜嚴(yán)1, 2, 楊遼1, *, 王偉勝1, 方暉1, 莊慶威1, 2

1. 中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所, 烏魯木齊 830011 2. 中國科學(xué)院大學(xué), 北京 100049

以伊犁河谷為研究區(qū), 以1980—2018年5期土地利用數(shù)據(jù)與DEM數(shù)據(jù)為基礎(chǔ), 構(gòu)建景觀生態(tài)風(fēng)險指數(shù), 采用空間分析、地形分布指數(shù)等方法, 對伊犁河谷近40年景觀生態(tài)風(fēng)險及其與地形的關(guān)系進(jìn)行研究, 揭示其景觀生態(tài)風(fēng)險時空變化特征及其在各地形梯度下的動態(tài)變化規(guī)律, 為伊犁河谷景觀生態(tài)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)與管理規(guī)劃提供參考。結(jié)果表明: ①1980—2018年, 伊犁河谷土地利用類型以耕地和草地為主; 土地利用變化表現(xiàn)為耕地劇增而草地大量減少; 土地利用轉(zhuǎn)移方向主要為草地向耕地、建設(shè)用地和未利用地轉(zhuǎn)移。②伊犁河谷近40年間景觀生態(tài)風(fēng)險整體上呈下降趨勢, 中生態(tài)風(fēng)險向較低生態(tài)風(fēng)險以及較低生態(tài)風(fēng)險向低生態(tài)風(fēng)險的轉(zhuǎn)移明顯。③伊犁河谷景觀生態(tài)風(fēng)險呈現(xiàn)出東高西低, 南北高中間低的空間分布格局, 具有較強(qiáng)的空間集聚效應(yīng), 以低—低聚集和高—高聚集為主。④伊犁河谷不同等級景觀生態(tài)風(fēng)險及轉(zhuǎn)移在各地形梯度上的分布差異顯著; 地形特征與人類活動的干擾是引起伊犁河谷地區(qū)景觀生態(tài)風(fēng)險隨地形變化的主要因素。

地形梯度; 土地利用變化; 景觀生態(tài)風(fēng)險; 空間自相關(guān); 伊犁河谷

0 前言

生態(tài)風(fēng)險是指生態(tài)系統(tǒng)及其組分受到外界壓力而產(chǎn)生的不利生態(tài)影響的可能性[1-2]。土地利用是地表景觀在時間和空間維度上的動態(tài)變化過程[3-4], 是生態(tài)環(huán)境的重要組成部分, 對區(qū)域生態(tài)風(fēng)險起著重要作用。景觀生態(tài)風(fēng)險評價是在自然或人為因素的干擾下對景觀格局與景觀生態(tài)過程間的相互作用產(chǎn)生影響的一種評價方法[5], 它能夠快速識別土地利用異質(zhì)性產(chǎn)生的干擾與生態(tài)系統(tǒng)自身的脆弱性[6]。因此, 景觀生態(tài)風(fēng)險評價也是以土地利用變化為誘因的生態(tài)風(fēng)險評價方式[7-9]。地形特征是影響人類活動、土地利用方式與布局的重要因素, 決定了區(qū)域景觀格局, 進(jìn)而影響了景觀生態(tài)風(fēng)險的空間分布[10]。對景觀生態(tài)風(fēng)險與地形的關(guān)系進(jìn)行分析, 可以揭示景觀生態(tài)風(fēng)險在地形作用下空間分布與變化的規(guī)律。

近年來, 基于景觀格局的生態(tài)風(fēng)險研究主要是通過景觀分析法在流域[11-12]、綠洲[8,13]、海岸帶[14]等自然地域以及礦區(qū)[15]、行政區(qū)[16-17]等人文地域上對區(qū)域景觀生態(tài)風(fēng)險及其時空變化進(jìn)行評價與分析。由于地形對區(qū)域景觀格局與人類活動的影響, 使得景觀生態(tài)風(fēng)險在不同地形條件下的空間分布規(guī)律較為復(fù)雜[10,18]。當(dāng)前對景觀生態(tài)風(fēng)險與地形的關(guān)系的研究主要集中在生態(tài)風(fēng)險指數(shù)對地形的簡單響應(yīng)[19]以及通過地形分布指數(shù)描述生態(tài)風(fēng)險在單一地形因子上的分布狀況[18,10], 而深入探究景觀生態(tài)風(fēng)險及其變化情況與綜合地形因素關(guān)系的研究較少。伊犁河谷地處生態(tài)系統(tǒng)極不穩(wěn)定的干旱區(qū), 地形條件復(fù)雜。二十世紀(jì)以來, 伊犁河谷地區(qū)大量耕地被開發(fā), 且新開發(fā)的耕地多處于土層薄、海拔較高的地域, 同時由于山區(qū)降水量較大, 容易發(fā)生水土流失, 威脅生態(tài)安全[20-21]。鑒于此, 本文根據(jù)伊犁河谷地區(qū)1980—2018年5個時期的相關(guān)數(shù)據(jù), 構(gòu)建景觀生態(tài)風(fēng)險指數(shù), 對該區(qū)域進(jìn)行景觀生態(tài)風(fēng)險評估, 分析伊犁河谷地區(qū)景觀生態(tài)風(fēng)險時空分異特征, 同時結(jié)合地形分布指數(shù)探究該區(qū)域景觀生態(tài)風(fēng)險及其變化與地形的關(guān)系, 為伊犁河谷地區(qū)景觀生態(tài)建設(shè)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)提供科學(xué)參考和決策依據(jù)。

1 研究區(qū)概況

伊犁河谷位于新疆維吾爾自治區(qū)天山山脈西段, 三面環(huán)山, 地理位置80°09—′84°56′E, 42°14′—44°50′N(圖1)。該地區(qū)地形復(fù)雜, 整體地勢東高西低, 氣候溫和濕潤, 屬于溫帶大陸性半濕潤的荒漠氣候, 平原地區(qū)年降水200—500 mm, 高海拔山區(qū)可達(dá)800 mm, 年均溫10.4℃左右, 平均日照為2800 h, 是新疆主要的畜牧、煙葉、糖油料生產(chǎn)基地[20-21]。

2 數(shù)據(jù)來源與研究方法

2.1 數(shù)據(jù)來源與處理

本文所用遙感數(shù)據(jù)來源于美國地質(zhì)調(diào)查局(http: //glovis.usgs.gov/), 包括2000—2018年Landsat TM/ OLI數(shù)據(jù), 軌道號為P144/R30、P145/R29、P145/R30、P146/R29、P146/R30、P147/R29、P147/R30、P147R31, 空間分辨率為30 m, 時相為植被生長茂盛的6—10月, 整體云量低于10%; 1980年和1990年土地利用數(shù)據(jù)來源于中國科學(xué)院國家級資源環(huán)境宏觀遙感調(diào)查項(xiàng)目組, 空間分辨率為30 m; DEM數(shù)據(jù)來源于地理空間數(shù)據(jù)云(http://www.gscloud.cn/), 空間分辨率為30 m。

在ENVI軟件中對獲取的3期遙感影像進(jìn)行大氣校正、數(shù)據(jù)鑲嵌與裁剪等工作, 根據(jù)全國土地利用現(xiàn)狀分類標(biāo)準(zhǔn)(GB/T2010-2017), 結(jié)合中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所對地觀測與系統(tǒng)模擬實(shí)驗(yàn)室提供的2000—2010年新疆耕地和農(nóng)業(yè)生態(tài)與荒漠化遙感監(jiān)測數(shù)據(jù)、新疆2018年農(nóng)作物面積遙感測量實(shí)地調(diào)查數(shù)據(jù), 將研究區(qū)土地利用類型劃分為耕地、林地、草地、水域、建設(shè)用地、未利用地共6類。在ArcGIS軟件中進(jìn)行人機(jī)交互解譯, 形成伊犁河谷地區(qū)2000年、2010年與2018年3個時期的土地利用數(shù)據(jù), 解譯結(jié)果的Kappa系數(shù)分別為0.813、0.806和0.837, 綜合分類精度均達(dá)到82.7%以上。

圖1 研究區(qū)域(審圖號:新S(2018)003號)

Figure 1 The study area

利用DEM高程數(shù)據(jù), 計(jì)算研究區(qū)的坡度與地形位指數(shù)數(shù)據(jù)。根據(jù)間隔數(shù)據(jù)相等的原則將高程劃分為529—1000 m, 1000—1500 m, 1500—2000 m, 2000—2500 m, >2500 m共5個等級, 分別用I、II、III、IV、V表示, 參照全國第二次土地調(diào)查的耕地坡度分級標(biāo)準(zhǔn), 將坡度劃分為0—2o, 2o—6o, 6o—15o, 15o—25o, >25o共5個等級, 分別用I、II、III、IV、V表示, 按照高程和坡度等級的分割點(diǎn)對應(yīng)計(jì)算地形位指數(shù)等級的分割點(diǎn), 將地形位指數(shù)劃分為0.23—0.45, 0.45—0.64, 0.64—0.79, 0.79—1.02, >1.02共5個等級, 分別用I、II、III、IV、V表示。

2.2 研究方法

2.2.1 地形位指數(shù)

地形位指數(shù)可以避免單一地形因子不能全面對地形特征進(jìn)行表征的問題, 公式為[22]:

2.2.2 分布指數(shù)

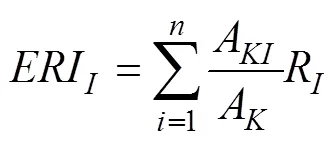

分布指數(shù)反映不同地類在各地形位區(qū)間上的分布狀況, 用于消除地形梯度位分段和各土地利用類型面積差異的影響[24], 公式為[25]:

式中:為分布指數(shù);為土地利用類型;為地形梯度級別;S第種地類在第級地形梯度內(nèi)的面積;S為研究區(qū)第種地類的總面積;S為研究區(qū)第級地形梯度的面積;S為研究區(qū)總面積。當(dāng)>1 時, 表示某地形因子下, 第級地形梯度區(qū)域內(nèi)地類處于優(yōu)勢分布, 且值越大, 優(yōu)勢度越高; 反之, 則優(yōu)勢度越低[18]。

2.2.3 景觀生態(tài)風(fēng)險指數(shù)

景觀生態(tài)風(fēng)險指數(shù)表示一個評價單元內(nèi)綜合生態(tài)損失度的相對大小, 即評價單元內(nèi)生態(tài)風(fēng)險大小[24],公式為[26]:

式中:ERI為第個評價單元的景觀生態(tài)風(fēng)險指數(shù);A為第個評價單元內(nèi)景觀類型I的面積;A為第個評價單元的面積;R為景觀損失度指數(shù), 表示不同景觀類型所代表的生態(tài)系統(tǒng)受到外界干擾時, 其自然屬性損失的程度[27-28], 公式為:

式中:F為景觀脆弱度指數(shù), 反映不同景觀類型抵御外部干擾能力的大小[29], 由專家打分賦值歸一化獲得[24];S為景觀干擾度指數(shù), 反映不同景觀受到干擾的程度[18,26,30], 公式為:

式中:C、N、D分別為景觀破碎度指數(shù)、景觀分離度指數(shù)和景觀優(yōu)勢度指數(shù), 具體公式參見相關(guān)文獻(xiàn)[27,31-32];、、為C、N、D的權(quán)重, 根據(jù)研究區(qū)實(shí)際情況, 結(jié)合相關(guān)研究成果[18,26,30], 分別賦值0.5、0.3、0.2。

按照景觀斑塊的平均面積2—5倍的原則[33], 采用10 km×10 km的網(wǎng)格對伊犁河谷進(jìn)行等間距采樣, 得到630個評價單元。通過Fragstas4.2軟件計(jì)算每個評價單元的相關(guān)景觀格局指數(shù), 利用景觀干擾度指數(shù)、景觀脆弱度指數(shù)、景觀損失度指數(shù)構(gòu)建景觀生態(tài)風(fēng)險指數(shù)。基于各評價單元的生態(tài)風(fēng)險值,進(jìn)行克里格插值。根據(jù)插值結(jié)果, 利用自然斷點(diǎn)法將研究區(qū)景觀生態(tài)風(fēng)險劃分為5個等級: 低生態(tài)風(fēng)險(≤0.1116)、較低生態(tài)風(fēng)險(0.1116<≤0.1269)、中生態(tài)風(fēng)險(0.1269<≤0.1389)、較高生態(tài)風(fēng)險(0.1389<≤0.1509)、高生態(tài)風(fēng)險(≥0.1509)。

2.2.4 轉(zhuǎn)移矩陣

使用轉(zhuǎn)移矩陣描述整個研究期內(nèi)各土地利用類型、各景觀生態(tài)風(fēng)險等級的轉(zhuǎn)移方向與轉(zhuǎn)移數(shù)量等情況, 揭示土地利用、景觀生態(tài)風(fēng)險的時空動態(tài)特征。其具體計(jì)算公式參見相關(guān)文獻(xiàn)[34]。

2.2.5 空間自相關(guān)分析

空間自相關(guān)分析可以表征某一變量在空間上是否相關(guān)與相關(guān)程度[35], 包括全局自相關(guān)分析和局部自相關(guān)分析。全局自相關(guān)一般采用全局Moran’指數(shù), 它可用于檢驗(yàn)?zāi)骋氐膶傩灾翟谡麄€區(qū)域內(nèi)的空間相關(guān)性。在一定顯著水平下, Moran’>0表示正的空間自相關(guān); Moran’<0表示負(fù)的空間自相關(guān); Moran’=0表示不存在空間自相關(guān)。局部自相關(guān)一般采用LISA指數(shù), 其實(shí)質(zhì)是將Moran’分解到每個區(qū)域單元, 通過形成LISA類聚圖來反映局部空間的聚集程度。Moran’指數(shù)和LISA指數(shù)的具體計(jì)算公式及說明參見相關(guān)文獻(xiàn)[36]。

3 結(jié)果與分析

3.1 土地利用變化分析

由伊犁河谷1980—2018年各土地利用類型面積變化(圖2)可知, 伊犁河谷土地利用類型以耕地和草地為主, 共占總面積的77.9%以上。在1980—2018年間, 耕地、建設(shè)用地、水域和未利用地面積呈現(xiàn)增加趨勢, 草地、林地面積呈現(xiàn)下降趨勢。

結(jié)合伊犁河谷1980—2018年土地利用轉(zhuǎn)移矩陣(表1), 在1980—2018年間, 耕地增加面積占伊犁河谷總面積的6.38%, 增幅為57.7%, 增加的耕地主要由草地轉(zhuǎn)化而來, 占耕地增加量的99.2%。建設(shè)用地增加迅速, 主要由耕地和草地轉(zhuǎn)化而來, 分別占建設(shè)用地增加量的54.0%和45.6%。水域和未利用地面積分別增加了9.3%和3.5%。草地和林地減少的面積占伊犁河谷總面積的比例分別為7.13%和0.55%, 草地主要轉(zhuǎn)化為耕地、未利用地和建設(shè)用地, 林地主要轉(zhuǎn)化為草地、未利用地和耕地, 在研究期間, 草地減幅為10.5%, 林地減幅為7.8%。

圖2 伊犁河谷1980—2018年土地利用變化

Figure 2 Land use change in Ili valley from 1980 to 2018

3.2 景觀生態(tài)風(fēng)險時空變化分析

伊犁河谷地區(qū)近40年來景觀生態(tài)風(fēng)險整體上呈下降趨勢, 說明該地區(qū)生態(tài)環(huán)境對外界的抗干擾能力呈現(xiàn)出增強(qiáng)趨勢。主要由于人類對研究區(qū)土地的開發(fā)利用強(qiáng)度不斷加深, 人為因素對土地利用變化的影響越來越顯著。同時, 耕地面積快速增加, 從整體降低了生態(tài)風(fēng)險程度, 這與相關(guān)干旱區(qū)景觀生態(tài)風(fēng)險研究得出的結(jié)論基本一致[13,28,37,38]。

在生態(tài)風(fēng)險空間分布上, 由1980—2018年5期生態(tài)風(fēng)險等級空間分布(圖3)可知, 伊犁河谷生態(tài)風(fēng)險空間差異明顯, 呈現(xiàn)出東高西低, 南北高中間低的空間分布格局。較高生態(tài)風(fēng)險和高生態(tài)風(fēng)險主要分布在伊犁河谷的邊緣地區(qū), 此區(qū)域以未利用地、積雪與永久冰川、林地為主, 景觀類型較為單一, 景觀損失度和景觀脆弱度均較大, 故生態(tài)風(fēng)險較高; 中生態(tài)風(fēng)險區(qū)域主要分布在較低生態(tài)風(fēng)險區(qū)域和較高生態(tài)風(fēng)險區(qū)域之間, 該區(qū)域以草地為主; 低生態(tài)風(fēng)險和較低生態(tài)風(fēng)險主要分布在研究區(qū)的中部, 以耕地和草地景觀為主, 且分布集中, 面積較大, 景觀破碎度和景觀脆弱度相對較低, 因此生態(tài)風(fēng)險程度也相對較低。

表1 伊犁河谷1980-2018年土地利用轉(zhuǎn)移矩陣(面積/hm2)

注: “”表示各類別自身的轉(zhuǎn)移, 故不做統(tǒng)計(jì), 下表同

圖3 1980-2018年伊犁河谷景觀生態(tài)風(fēng)險空間分布

Figure 3 Spatial distribution of landscape ecological risk in Ili Valley in 1980-2018

在生態(tài)風(fēng)險動態(tài)變化上, 由伊犁河谷各等級生態(tài)風(fēng)險面積變化(圖4)與伊犁河谷1980—2018年生態(tài)風(fēng)險轉(zhuǎn)移矩陣(表2)可知, 整個研究期內(nèi), 伊犁河谷地區(qū)各等級生態(tài)風(fēng)險面積變化顯著, 以較低生態(tài)風(fēng)險、中生態(tài)風(fēng)險和較高生態(tài)風(fēng)險為主。

1980—1990年, 低生態(tài)風(fēng)險和較低生態(tài)風(fēng)險面積呈增加趨勢, 增加面積分別占伊犁河谷總面積的5.01%和13.02%; 中生態(tài)風(fēng)險、較高生態(tài)風(fēng)險和高生態(tài)風(fēng)險面積呈減少趨勢, 減小面積分別占伊犁河谷總面積的5.84%、8.55%和3.52%。低生態(tài)風(fēng)險主要由較低生態(tài)風(fēng)險和中生態(tài)風(fēng)險轉(zhuǎn)換而來, 較低生態(tài)風(fēng)險主要由中生態(tài)風(fēng)險和較高生態(tài)風(fēng)險轉(zhuǎn)換而來。1990—2000年, 各等級生態(tài)風(fēng)險面積變化較小, 低生態(tài)風(fēng)險、較低生態(tài)風(fēng)險、較高生態(tài)風(fēng)險和高生態(tài)風(fēng)險面積表現(xiàn)為小幅度減小, 中生態(tài)風(fēng)險面積略微升高。2000—2010年, 各等級生態(tài)風(fēng)險的面積變化最大的是低生態(tài)風(fēng)險和中生態(tài)風(fēng)險, 其中, 低生態(tài)風(fēng)險面積增加23.39%, 主要是由較低生態(tài)風(fēng)險轉(zhuǎn)化而來; 中生態(tài)風(fēng)險面積減少5.15%, 主要轉(zhuǎn)換為較低生態(tài)風(fēng)險。2010—2018年, 較低生態(tài)風(fēng)險和中生態(tài)風(fēng)險面積減少, 主要轉(zhuǎn)換為低生態(tài)風(fēng)險和較高生態(tài)風(fēng)險, 占伊犁河谷總面積的10.12%; 低生態(tài)風(fēng)險、較高生態(tài)風(fēng)險和高生態(tài)風(fēng)險面積增加, 分別占伊犁河谷總面積的2.58%、4.36%和3.17%。

3.3 景觀生態(tài)風(fēng)險空間自相關(guān)分析

1980年、1990年、2000年、2010年和2018年的全局Moran’指數(shù)分別為0.404、0.434、0.431、0.452、0.493, 均大于0, 且通過正態(tài)分布顯著性檢驗(yàn), 這表明伊犁河谷地區(qū)景觀生態(tài)風(fēng)險值在空間上存在著空間集聚效應(yīng)。

圖4 1980-2018年伊犁河谷各等級生態(tài)風(fēng)險面積變化

Figure 4 Changes in ecological risk area of various grades in Ili valley from 1980 to 2018

表2 伊犁河谷1980-2018年生態(tài)風(fēng)險轉(zhuǎn)移矩陣(面積/hm2)

從局部空間自相關(guān)的聚集程度(圖5)可以看出, 伊犁河谷地區(qū)在1980—2018年生態(tài)風(fēng)險指數(shù)空間分布均以低—低聚集和高—高聚集為主。高值聚集區(qū)主要分布在霍城縣北部、尼勒克縣北部和東南部、新源縣和特克斯縣南部以及昭蘇縣南部和西南部, 低值聚集區(qū)主要集中在霍城縣的南部和西南部、伊寧市南部、伊寧縣西南部、鞏留縣東北部、新源縣北部、昭蘇縣西北部以及察布查爾錫伯自治縣北部。分時段看, 1980—1990年、2000—2010年和2010—2018年Moran’指數(shù)呈上升趨勢, 1990—2000年基本保持不變。1980-2000年發(fā)生變化的區(qū)域主要為新源縣北部、昭蘇縣西北部與尼勒克縣東南部, 主要表現(xiàn)為低值聚集區(qū)在新源縣北部、昭蘇縣西北部的擴(kuò)張以及高值聚集區(qū)在尼勒克縣東南部的擴(kuò)張; 2000—2018年發(fā)生變化的區(qū)域主要是察布查爾錫伯自治縣北部、昭蘇縣北部與特克斯縣北部, 主要表現(xiàn)為低值聚集區(qū)在察布查爾錫伯自治縣北部由北向南擴(kuò)張, 在昭蘇縣北部由西北向北部擴(kuò)張。

3.4 景觀生態(tài)風(fēng)險地形梯度分析

表3—5分別為各生態(tài)風(fēng)險等級在高程、坡度與地形位梯度上的分布指數(shù); 表6為1980—2018年主要生態(tài)風(fēng)險等級轉(zhuǎn)移類型在高程、坡度與地形位梯度上的分布指數(shù); 數(shù)字1—5分別表示由低到高5個級別的生態(tài)風(fēng)險; I—V分別為由低到高5個等級的地形梯度; 數(shù)值區(qū)為分布指數(shù), 當(dāng)<1時不統(tǒng)計(jì)。

由表3—5可知, 不同等級的生態(tài)風(fēng)險在各地形梯度上的分布差異明顯。低生態(tài)風(fēng)險的優(yōu)勢分布區(qū)域集中于高程低、坡度較小的較低地形位梯度區(qū)域。在高程上的優(yōu)勢區(qū)域主要為529—1000米的第I級高程梯度區(qū)域; 在坡度上的優(yōu)勢區(qū)域主要為0—6o的第I—II級坡度梯度區(qū)域; 在地形位梯度上的優(yōu)勢區(qū)域?yàn)榈贗—III級地形位梯度區(qū)域。根據(jù)低生態(tài)風(fēng)險在整個研究期各地形梯度的優(yōu)勢分布指數(shù)變化情況, 其在第I級高程梯度、坡度梯度和地形位梯度區(qū)域的分布指數(shù)總體上呈下降趨勢, 而在第II級坡度梯度與第II—III級地形位梯度區(qū)域的分布指數(shù)呈上升趨勢, 表明1980—2018年間, 人類在較低地形位梯度區(qū)域的活動持續(xù)加大, 造成該區(qū)域景觀類型及其生態(tài)風(fēng)險指數(shù)發(fā)生改變, 使得該區(qū)域低生態(tài)風(fēng)險的優(yōu)勢度降低, 同時, 隨著耕地的快速擴(kuò)張, 低生態(tài)風(fēng)險表現(xiàn)出向更高地形位梯度發(fā)展的趨勢。

較低生態(tài)風(fēng)險優(yōu)勢分布區(qū)域較為廣泛, 同時也具有一定的差異。在高程上的優(yōu)勢分布區(qū)域?yàn)?29—2000 m第I—III級高程梯度; 在坡度上的優(yōu)勢區(qū)域主要為0—15o的第I—III級坡度梯度區(qū)域; 在地形位上的優(yōu)勢區(qū)域?yàn)榈贗—IV級地形位梯度區(qū)域。其在第I級高程梯度、第I—II級坡度梯度與第I—III級地形位梯度上的分布指數(shù)整體上呈減小趨勢, 并在2018年的高程梯度、2000—2018年的地形位梯度上失去優(yōu)勢分布, 同時, 較低生態(tài)風(fēng)險在第II—III級高程梯度、第III級坡度梯度與第IV級地形位梯度上的分布指數(shù)總體上表現(xiàn)為增加趨勢, 表明人類活動的增加, 使較低生態(tài)風(fēng)險在高程低、坡度小的低地形位梯度區(qū)域優(yōu)勢度降低甚至失去優(yōu)勢分布, 并向更高海拔、更高坡度的更高地形梯度移動。

中生態(tài)風(fēng)險在高程上的優(yōu)勢區(qū)域主要為大于1500 m的第III—V級高程梯度區(qū)域; 在坡度上的優(yōu)勢區(qū)域主要為大于6o的第III—V級坡度梯度區(qū)域; 在地形位上的優(yōu)勢區(qū)域?yàn)榈贗V—V級地形位梯度區(qū)域。在整個研究期間, 除在高程梯度上的優(yōu)勢分布指數(shù)具有一定程度的波動外, 在坡度梯度與地形位梯度上的優(yōu)勢程度都較為均一, 這是由于該區(qū)域以草地景觀為主, 土地利用強(qiáng)度較小。

圖5 伊犁河谷1980-2018年局部空間相關(guān)性

Figure 5 Local spatial correlation in Ili valley from 1980 to 2018

表3 1980-2018年伊犁河谷各生態(tài)風(fēng)險等級在高程梯度上的分布指數(shù)

注: “-”表示不處于優(yōu)勢分布, 故不做統(tǒng)計(jì), 下表同

較高生態(tài)風(fēng)險和高生態(tài)風(fēng)險的優(yōu)勢分布區(qū)域集中在高程高、坡度大的高地形位梯度區(qū)域。在高程上的優(yōu)勢區(qū)域主要為大于2000 m的第IV—V級高程梯度區(qū)域; 在坡度上的優(yōu)勢區(qū)域主要為大于15o的第IV—V級坡度梯度區(qū)域; 在地形位上的優(yōu)勢區(qū)域?yàn)榈赩級地形位梯度區(qū)域。這是由于該區(qū)域受自然條件的影響, 以未利用地、積雪與永久冰川、林地為主,這些土地利用景觀類型的損失度和脆弱度較大,因此生態(tài)風(fēng)險較大。

由伊犁河谷地區(qū)1980—2018年主要生態(tài)風(fēng)險轉(zhuǎn)移類型在地形梯度上的分布指數(shù)(表6)可知, 研究期間, 相鄰生態(tài)風(fēng)險等級的轉(zhuǎn)移在各地形梯度上的優(yōu)勢分布具有一定的相似性。低生態(tài)風(fēng)險與較低生態(tài)風(fēng)險的轉(zhuǎn)移, 優(yōu)勢分布主要為第I—II高程梯度、第I—III坡度梯度與第I—III地形位梯度區(qū)域; 較低生態(tài)風(fēng)險與中生態(tài)風(fēng)險的轉(zhuǎn)移, 優(yōu)勢分布主要為第II—IV高程梯度、第III—V坡度梯度與第III—V地形位梯度; 中生態(tài)風(fēng)險與較高生態(tài)風(fēng)險的轉(zhuǎn)移以及較高生態(tài)風(fēng)險與高生態(tài)風(fēng)險的轉(zhuǎn)移, 優(yōu)勢分布主要為第III—V高程梯度、第III—V坡度梯度與第IV—V地形位梯度。同時, 高等級的生態(tài)風(fēng)險向低等級生態(tài)風(fēng)險的轉(zhuǎn)移有向更低地形梯度移動的趨勢。整個研究期間, 除中生態(tài)風(fēng)險向較低生態(tài)風(fēng)險的轉(zhuǎn)移、較低生態(tài)風(fēng)險向中生態(tài)風(fēng)險轉(zhuǎn)移在高程梯度上的優(yōu)勢分布處于同一區(qū)域外, 均表現(xiàn)為高一級的生態(tài)風(fēng)險向更低級生態(tài)風(fēng)險的轉(zhuǎn)移向高程更低、坡度更小的低地形梯度移動。

表4 1980-2018年伊犁河谷各生態(tài)風(fēng)險等級在坡度梯度上的分布指數(shù)

表5 1980-2018年伊犁河谷各生態(tài)風(fēng)險等級在地形位梯度上的分布指數(shù)

表6 伊犁河谷1980-2018年主要生態(tài)風(fēng)險轉(zhuǎn)移類型在地形梯度上的分布指數(shù)

續(xù)表

4 討論與結(jié)論

4.1 討論

研究發(fā)現(xiàn), 伊犁河谷地區(qū)不同等級景觀生態(tài)風(fēng)險及其轉(zhuǎn)移在各地形位梯度上具有顯著差異。引起伊犁河谷地區(qū)景觀生態(tài)風(fēng)險隨地形梯度變化的因素可分為內(nèi)在原因和外在原因。

地形條件是影響伊犁河谷地區(qū)景觀生態(tài)風(fēng)險空間分布的主要內(nèi)在因素。該區(qū)域地形起伏大, 地形特征決定了其土地利用方式、土地利用結(jié)構(gòu)以及土地利用景觀格局的空間分布狀況, 使得基于土地利用變化為誘因的景觀生態(tài)風(fēng)險隨地形的變化呈現(xiàn)出較為復(fù)雜的空間分布。此外, 人類活動是造成伊犁河谷地區(qū)景觀生態(tài)風(fēng)險隨地形的變化的主要外在因素, 人類為了滿足該地區(qū)生活生產(chǎn)的需要, 使該地區(qū)在研究期間土地利用方式、土地利用景觀格局發(fā)生了很大變化, 最突出的即為耕地景觀的迅速擴(kuò)張, 使處于高程較高、坡度較大的較高地形梯度上的草地和林地景觀大量減少, 從而導(dǎo)致了該地區(qū)原生景觀類型的改變以及相應(yīng)生態(tài)風(fēng)險指數(shù)的變化。

地形條件和人類活動的干擾是伊犁河谷地區(qū)較高和高景觀生態(tài)風(fēng)險的主要風(fēng)險來源, 其主要原因是這些區(qū)域存在未利用地、積雪與永久冰川等脆弱度較高的土地利用景觀類型, 因此需要根據(jù)這些景觀類型的特點(diǎn), 采取不同的、合理的措施進(jìn)行保護(hù)、改良和利用, 如對荒漠化的耕地景觀進(jìn)行改良, 避免耕地撂荒成為未利用地; 土地開墾應(yīng)在合適的地域進(jìn)行, 合理控制耕地的擴(kuò)張, 退耕還林還草; 因地制宜, 宜農(nóng)則農(nóng)、宜牧則牧、宜林則林, 與自然協(xié)調(diào)發(fā)展[39]; 劃定生態(tài)保護(hù)紅線, 紅線內(nèi)嚴(yán)格控制人類生活生產(chǎn)。

4.2 結(jié)論

(1)1980—2018年, 伊犁河谷地區(qū)土地利用結(jié)構(gòu)變化明顯, 土地利用類型以耕地和草地為主; 耕地、建設(shè)用地、水域和未利用地面積呈現(xiàn)增加趨勢, 草地、林地面積呈現(xiàn)下降趨勢; 草地主要轉(zhuǎn)化為耕地、未利用地和建設(shè)用地, 林地主要轉(zhuǎn)化為草地、未利用地和耕地。

(2)研究期間, 伊犁河谷地區(qū)景觀生態(tài)風(fēng)險呈下降趨勢, 具體表現(xiàn)為低生態(tài)風(fēng)險和較低生態(tài)風(fēng)險區(qū)域面積增加, 中生態(tài)風(fēng)險、較高生態(tài)風(fēng)險和高生態(tài)風(fēng)險面積減少; 低生態(tài)風(fēng)險主要由較低生態(tài)風(fēng)險和中生態(tài)風(fēng)險轉(zhuǎn)移而來, 較低生態(tài)風(fēng)險主要由中生態(tài)風(fēng)險和較高生態(tài)風(fēng)險轉(zhuǎn)移而來。

(3)1980—2018年, 伊犁河谷地區(qū)生態(tài)風(fēng)險呈現(xiàn)出東高西低, 南北高中間低的空間分布格局; 在空間上具有較強(qiáng)的集聚效應(yīng), 以低—低聚集和高—高聚集為主。1980—2000年, 低值聚集區(qū)向新源縣北部、昭蘇縣西北部擴(kuò)張, 高值聚集區(qū)向尼勒克縣東南部擴(kuò)張; 2000—2018年, 低值聚集區(qū)在察布查爾錫伯自治縣北部由北向南擴(kuò)張, 在昭蘇縣北部由西北向北部擴(kuò)張。

(4)1980—2018年, 伊犁河谷地區(qū)不同等級景觀生態(tài)風(fēng)險及其變化在各地形位梯度上具有顯著差異。低生態(tài)風(fēng)險、較低生態(tài)風(fēng)險和中生態(tài)風(fēng)險向坡度大、高程高的高地形位梯度區(qū)域移動的趨勢顯著, 較高生態(tài)風(fēng)險和高生態(tài)風(fēng)險在各地形梯度區(qū)域內(nèi)移動不明顯; 相鄰生態(tài)風(fēng)險等級的轉(zhuǎn)移在各地形梯度上的優(yōu)勢分布具有一定的相似性, 高等級的生態(tài)風(fēng)險向低等級生態(tài)風(fēng)險轉(zhuǎn)移的優(yōu)勢分布有向更低地形梯度移動的趨勢。

[1] 張思鋒, 劉晗夢. 生態(tài)風(fēng)險評價方法述評[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2010, 30(10): 2735–2744.

[2] MALEKMOHAMMADI B, BLOUCHI L R. Ecological risk assessment of wetland ecosystems using Multi Criteria Decision Making and Geographic Information System[J]. Ecological Indicators, 2014, 41(6): 133–144.

[3] 吳見, 張艷, 譚靖, 等. 安徽省土地利用地形梯度格局變化分析[J]. 遙感信息, 2016, 31(04): 108–115.

[4] 梁小英, 顧錚鳴, 雷敏, 等. 土地功能與土地利用表征土地系統(tǒng)和景觀格局的差異研究——以陜西省藍(lán)田縣為例[J]. 自然資源學(xué)報, 2014, 29(07): 1127–1135.

[5] 胡綿好, 袁菊紅, 蔡靜遠(yuǎn), 等. 河流城市土地利用景觀格局變化及其生態(tài)風(fēng)險分析——以江西省德興市為例[J]. 生態(tài)科學(xué), 2018, 37(01): 78–86.

[6] 張?zhí)? 劉焱序, 彭建, 等. 深圳市景觀生態(tài)風(fēng)險多尺度關(guān)聯(lián)分析[J]. 生態(tài)學(xué)雜志, 2016, 35(09): 2478–2486.

[7] 汪翡翠, 汪東川, 張利輝, 等. 京津冀城市群土地利用生態(tài)風(fēng)險的時空變化分析[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2018, 38(12): 4307– 4316.

[8] 王文杰, 張永福, 王慧杰. 基于GIS干旱區(qū)綠洲縣域土地利用變化生態(tài)風(fēng)險分析——以新疆澤普縣為例[J]. 水土保持研究, 2016, 23(06): 216–220+2.

[9] 周汝佳, 張永戰(zhàn), 何華春. 基于土地利用變化的鹽城海岸帶生態(tài)風(fēng)險評價[J]. 地理研究, 2016, 35(06): 1017– 1028.

[10] 林國敏, 蔡宏, 康文華, 等. 赤水河中上游坡景觀特征動態(tài)變化研究[J]. 生態(tài)科學(xué), 2019, 38(05): 151–159.

[11] 趙越, 羅志軍, 李雅婷, 等. 贛江上游流域景觀生態(tài)風(fēng)險的時空分異——從生產(chǎn)-生活-生態(tài)空間的視角[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2019, 39(13): 4676–4686.

[12] 李青圃, 張正棟, 萬露文, 等. 基于景觀生態(tài)風(fēng)險評價的寧江流域景觀格局優(yōu)化[J]. 地理學(xué)報, 2019, 74(07): 1420–1437.

[13] 康璇, 王雪梅. 基于景觀格局的新疆渭干河-庫車河三角洲綠洲的生態(tài)風(fēng)險評價[J]. 西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2017, 45(08): 139–146+156.

[14] 李月月, 黃義雄, 楊陽, 等. 基于景觀結(jié)構(gòu)的福建省沿海生態(tài)風(fēng)險時空特征[J]. 水土保持通報, 2018, 38(04): 241– 246.

[15] 何靜, 陰俊齊, 夏倩柔, 等. 硫磺溝礦區(qū)景觀生態(tài)風(fēng)險評價研究[J]. 新疆環(huán)境保護(hù), 2018, 40(02): 21–25+37.

[16] 王飛, 葉長盛, 華吉慶, 等. 南昌市城鎮(zhèn)空間擴(kuò)展與景觀生態(tài)風(fēng)險的耦合關(guān)系[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2019, 39(04): 1248– 1262.

[17] 白立敏, 修春亮, 馮興華. 基于土地利用變化的長春市生態(tài)風(fēng)險評價[J]. 生態(tài)科學(xué), 2019, 38(03): 26–35.

[18] 劉迪, 陳海, 張敏, 等. 生態(tài)脆弱區(qū)景觀生態(tài)風(fēng)險時空分異及其地形梯度分析——以陜西省米脂縣為例[J]. 水土保持研究, 2019, 26(04): 239–244+251.

[19] 胡金龍, 周志翔, 滕明君, 等. 基于土地利用變化的典型喀斯特流域生態(tài)風(fēng)險評估——以漓江流域?yàn)槔齕J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2017, 28(06): 2003–2012.

[20] 孫慧蘭, 李衛(wèi)紅, 陳亞鵬, 等. 新疆伊犁河流域生態(tài)服務(wù)價值對土地利用變化的響應(yīng)[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2010, 30(04): 887–894.

[21] 高亞鳴, 孫慧蘭. 基于土地分類利用下伊犁河谷地區(qū)的生態(tài)服務(wù)價值研究[J]. 生態(tài)科學(xué), 2017, 36(01): 193–200.

[22] 周啟剛, 陳丹. 重慶山地都市區(qū)土地利用地形特征分異研究[J]. 水土保持研究, 2013, 20(03): 86–91.

[23] 楊斌, 王占岐, 姚小薇, 等. 鄂西北山區(qū)土地利用的地形梯度效應(yīng)與空間結(jié)構(gòu)特征[J]. 長江流域資源與環(huán)境, 2019, 28(02): 313–321.

[24] 謝小平, 陳芝聰, 王芳, 等. 基于景觀格局的太湖流域生態(tài)風(fēng)險評估[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2017, 28(10): 3369–3377.

[25] 龔文峰, 袁力, 范文義. 基于地形梯度的哈爾濱市土地利用格局變化分析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報, 2013, 29(02): 250– 259+303.

[26] 許妍, 高俊峰, 趙家虎, 等. 流域生態(tài)風(fēng)險評價研究進(jìn)展[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2012, 32(01): 284–292.

[27] 謝花林. 基于景觀結(jié)構(gòu)和空間統(tǒng)計(jì)學(xué)的區(qū)域生態(tài)風(fēng)險分析[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2008, 28(10): 5020–5026.

[28] 高賓, 李小玉, 李志剛, 等. 基于景觀格局的錦州灣沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生態(tài)風(fēng)險分析[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2011, 31(12): 3441–3450.

[29] 位宏, 徐麗萍, 李曉蕾, 等. 博斯騰湖流域景觀生態(tài)風(fēng)險評價與時空變化[J]. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù), 2018, 41(S1): 345–351.

[30] 杜宇飛, 李小玉, 高賓, 等. 遼寧沿海城市帶生態(tài)風(fēng)險綜合評價[J]. 生態(tài)學(xué)雜志, 2012, 31(11): 2877–2883.

[31] 萬榮榮, 楊桂山. 太湖流域土地利用與景觀格局演變研究[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2005, 16(03): 475–480.

[32] 李謝輝, 李景宜. 基于GIS的區(qū)域景觀生態(tài)風(fēng)險分析——以渭河下游河流沿線區(qū)域?yàn)槔齕J]. 干旱區(qū)研究, 2008, 25(06): 899–903.

[33] 蘇海民, 何愛霞. 基于rs和地統(tǒng)計(jì)學(xué)的福州市土地利用分析[J]. 自然資源學(xué)報, 2010, 25(01): 91–99.

[34] 魯春陽, 齊磊剛, 桑超杰. 土地利用變化的數(shù)學(xué)模型解析[J]. 資源開發(fā)與市場, 2007, 23(01): 25–27.

[35] ANSELIN L. Local Indicators of Spatial Association— LISA[J]. Geographical Analysis, 1995, 27(02): 93–115.

[36] 鞏杰, 謝余初, 趙彩霞, 等. 甘肅白龍江流域景觀生態(tài)風(fēng)險評價及其時空分異[J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2014, 34(08): 2153–2160.

[37] 梁二敏, 張軍民, 胡蒙蒙, 等. 新疆瑪納斯河流域景觀生態(tài)風(fēng)險評價[J]. 石河子大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2017, 35(06): 759–765.

[38] 張?jiān)? 張飛, 王娟, 等. 基于LUCC的艾比湖區(qū)域生態(tài)風(fēng)險評價及預(yù)測研究[J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2016, 36(11): 3465–3474.

[39] 李謝輝. 渭河下游河流沿線區(qū)域生態(tài)風(fēng)險評價及管理研究[D]. 蘭州: 蘭州大學(xué), 2008.

Analysis of spatial-temporal variation of landscape ecological risk and its terrain gradient in Ili valley

YAN Yuyan1, 2, YANG Liao1, *, WANG Weisheng1, FANG Hui1, ZHUANG Qingwei1, 2

1. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China 2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Taking the Ili valley as the research area,the landscape ecological risk index was constructed on the basis of the remote sensing image data and DEM data of 1980-2018a. Spatial analysis and topographic distribution index were used to study the landscape ecological risk and its relationship with terrainso as to reveal the characteristics of the spatial-temporal change of landscape ecological risk under the terrain gradient in the past 40 years in the Ili valleyand to provide a reference for the landscape ecological construction, ecological environment protection, management and planning of the Ili valley. The results are as follows. (1) From 1980 to 2018, the land-use types in Ili valley weredominated by cultivated land and grassland; land-use change manifested as a sharp increase in cultivated land and a large decrease in grassland; the land-use transfer was mainly the transition from grassland to cultivated land, construction land, and unused land. (2) Over the past 40 years, the landscape ecological risk in the Yili valley has shown a downward trend with obvious transitions from medium ecological risk to lower ecological risk and lower ecological risk to low ecological risk.(3) The landscape ecological risk of the Yili valley exhibited a spatial distribution pattern of east high, west low, north and south high, middle low, and had a strong spatial agglomeration effect, the high-high and low-low patterns were the main ecological risk distribution mode. (4) The distribution of different levels of landscape ecological risks and their shifts in the terrain gradient of Yili valley had significant differences; the interference from human activities and terrain features were the main factors which caused the changes of landscape ecological risks with the terrain in Ili valley.

terrain gradient; land use change; landscape ecological risk; spatial autocorrelation; Ili valley

10.14108/j.cnki.1008-8873.2020.04.017

顏瑜嚴(yán), 楊遼, 王偉勝, 等. 伊犁河谷景觀生態(tài)風(fēng)險時空變化及其地形梯度分析[J]. 生態(tài)科學(xué), 2020, 39(4): 125–136.

YAN Yuyan, YANG Liao, WANG Weisheng, et al. Analysis of spatial-temporal variation of landscape ecological risk and its terrain gradient in Ili valley[J]. Ecological Science, 2020, 39(4): 125–136.

X826

A

1008-8873(2020)04-125-11

2019-10-24;

2019-12-26

國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“一帶”核心區(qū)域生態(tài)環(huán)境安全監(jiān)測與應(yīng)急響應(yīng)示范(2017YFB0504204)

顏瑜嚴(yán)(1995—), 男, 四川巴中人, 碩士研究生, 主要從事攝影測量與遙感研究。Email:yanyuyan17@mails.ucas.ac.cn

楊遼(1972—), 男, 新疆烏魯木齊人, 正高級工程師, 主要從事攝影測量與遙感研究。E-mail: m18981213228@163.com