基于OBE 的計算機科學與技術專業課程體系構建

文志強,朱艷輝,陶立新,彭召意,曾志高

(湖南工業大學 計算機學院,湖南 株洲 412007)

0 引 言

《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020 年)》明確指出我國教育要適應國家經濟社會對外開放的要求,培養大批具有國際視野、通曉國際規則、能夠參與國際事務和國際競爭的國際化人才[1]。工程教育認證是我國高等教育進入國際就業市場的“通行證”。2016 年6 月2 日,《華盛頓協議》全會通過決議,接納我們國家成為《華盛頓協議》正式成員,這意味著我國通過認證專業畢業生的學歷資格將得到簽約國認可。近3 年來,中國工程專業認證協會受理工程教育認證申請的專業數量逐年增加。2018 年受理了547 個專業工程教育認證申請,2019 年受理了688 個專業的工程教育認證申請,2020 年受理了671 個專業工程教育認證申請。截至2018 年底,全國共有227 所高等學校的1 170 個專業通過了工程教育認證。

《華盛頓協議》全面接納成果導向教育(Outcomes-based Education,OBE)理念。OBE 是指教學設計和教學實施的目標是學生通過教育過程最后所取得的學習成果[2]。在OBE 教育系統中,教育者必須對學生畢業時應達到的能力及其水平有清楚的構想,然后尋求設計適宜的教育結構來保證學生達到這些預期目標[3]。OBE 教育模式是一種新的教育教學規范,計算機科學與技術專業接受工程教育認證,必然要求其專業課程體系符合OBE 教育理念。因此,構建和實踐基于OBE 理念的計算機科學與技術專業課程體系既是工程教育認證的要求,也是提高人才培養質量的要求。通過課程體系構建與實踐,實現從教育資源輸入為主轉向教育產出導向的轉變。

1 當前課程體系中存在的問題

課程體系決定了學生所獲得的知識、能力和素養結構。課程體系結構模式主要有層次化結構和模塊化結構[4]兩種,如文獻[5]構建了4 個層次結構課程體系模式,以培養學生理論聯系實際、分析問題和解決問題的能力。文獻[6]構建了由計算思維、系統設計、工程應用和創新實踐構成的4 種能力培養為主線的模塊化課程體系。文獻[7]在課程模塊化基礎上,提出創新型應用人才培養模式。文獻[8]通過對網上業務分析流程的分析,提出基于業務的計算機科學與技術專業模塊化課程體系,以培養創新型人才。從所查文獻來看,傳統的課程體系存在如下問題。

(1)傳統的課程體系強調課程對技術類知識和能力的培養,弱化非技術類知識和能力培養,這是目前國內專業教學的通病。

(2)課程體系的能力培養覆蓋缺乏整體規劃。傳統能力培養集中在知識獲取、創新和動手能力的培養,工程能力的培養偏少。

(3)課程體系的評價機制缺失或弱化。國內傳統專業人才培養方案因人設課現象十分普遍,隨意性比較嚴重。

(4)課程體系知識更新慢。傳統的課程體系中,部分相關內容要么是缺失的,要么是停留在20 多年前,無論課程建設還是教材更新,都明顯遠遠滯后于學科和產業的發展[9]。

為此,2019 年9 月29 日,教育部印發《教育部關于深化本科教育教學改革全面提高人才培養質量的意見》,要求“立足經濟社會發展需求和人才培養目標,優化公共課、專業基礎課和專業課比例結構,加強課程體系整體設計,提高課程建設規劃性、系統性,避免隨意化、碎片化,堅決杜絕因人設課”。為了從根本上解決上述問題,在課程體系構建中,需要結合多方因素來整體設計,抓住以學生為中心的教學本質,從而達到提升培養學生質量的目的。工程教育認證標準提供了一個很好的課程體系整體設計規范,如文獻[10]根據專業實際,通過細化和分解工程教育標準要求,構建了滿足工程教育認證標準的計算機類課程體系。依據工程教育認證標準,可以將OBE 理念引入計算機科學與技術專業的課程體系整體設計中,構建基于OBE 理念的計算機科學與技術專業課程體系,并不斷實踐,持續改進。

2 模塊化課程體系的構建思路

根據OBE 理念,能力結構與課程體系結構應有一種清晰的映射關系,能力結構中的每一種能力要有明確的課程來支撐[2]。據此,模塊化課程體系構建思路如圖1 所示。通過調研國家、社會和行業、用人單位發展需要,學校辦學定位及發展目標、學生發展、校友家長期望,確定培養目標。培養目標決定了畢業要求(學生能力)。畢業要求覆蓋工程教育認證標準共12 條,涵蓋工程知識、問題分析、設計/開發解決方案、研究、使用現代工具、工程與社會、環境和可持續發展、職業規范、個人和團隊、溝通、項目管理和終身學習等。課程體系是在這12 條標準基礎上構建的。首先將每條畢業要求分解成2~5 條的指標點,然后建立課程與畢業要求指標點的支撐矩陣,形成課程體系。通過設計課程目標,建立課程目標與畢業要求指標點的支撐矩陣,確立課程教學大綱。通過教學內容的選擇和課程教學,獲得學生學習成果。通過對學習成果的評估及畢業要求達成評價,形成對畢業要求及課程體系的持續改進。整個過程就形成了校內循環。課程目標描述學生能力,而學習成果體現學生能力。

3 模塊化課程體系構建

從工程教育認證標準對工程知識及能力培養等不同要求的依賴程度出發,將課程體系劃分為6 個模塊。

(1)數學與自然科學課程模塊。教學重點放在數學、物理等知識的工程靈活應用,培養學生的復雜工程問題的表述、建模和數學求解。涵蓋知識點有高等數學、線性代數、概率論與數理統計、大學物理和數據分析方法等內容。

(2)通識教育課程模塊。教學重點放在政治經濟、法律、環境、倫理、國家與社會、職業道德等知識的了解和社會實踐,培養學生工程與環境、工程與社會的分析、溝通和社會能力。涵蓋知識點有思想道德修養與法律基礎、中國近現代史綱要、馬克思主義基本原理、毛澤東思想和中國特色社會主義理論概論課、應用寫作、大學生心理健康、大學生職業生涯規劃、就業指導、第二課堂等。

(3)工程基礎類課程模塊。教學重點放在現代編程工具及程序編程技巧運用上,培養現代工具的選擇與使用,及復雜工程問題的識別、研究、表達、分析和程序求解能力培養。涵蓋知識點有C/C++、數據結構、Java、匯編語言、Web、Python 等程序設計內容。

(4)專業基礎類課程模塊。教學重點放在計算機系統基礎理論、原理、技術分析、方案設計上,培養復雜計算機系統問題的識別、研究、表達、分析和解決方案設計能力。涵蓋知識點有電路與電子學、數字邏輯與數字系統、離散數學、編譯原理、操作系統、計算機組成原理、計算機網絡、數據庫系統等內容。

(5)專業類課程模塊。教學重點放在計算機應用系統及核心算法的研發,培養復雜工程系統的研究、設計、開發和評價等能力。涵蓋知識點有大數據系統、算法設計與分析、軟件工程和軟件項目管理等。

(6)工程實踐模塊。教學重點放在復雜工程問題解決方案的設計與開發、工程實踐能力提升,培養學生的工程設計、創新、協作和綜合應用能力。涵蓋實踐內容有各類工程實訓、課程設計、各類實習、畢業設計和創新創業活動等。

4 實踐教學體系構建

實踐教學體系集中在工程實踐模塊,由基礎實踐子模塊、專業實踐子模塊、綜合實踐子模塊和職業實踐子模塊構成,由認識實習、生產實習、畢業實習、工程綜合訓練、創新創業活動和第二課堂活動等實踐教學活動組成。實踐教學體系及相應能力/素養培養見表1。實踐教學體系的安排按由淺到深的認識規律和由簡單方案設計、系統設計到工程設計的過程培養方式進行。就實踐教學內容來看,從注重能力培養的角度出發,緊密結合專業的發展,不斷設計新方式和新內容;對于實踐教學環節,無論是必修課還是選修課,實踐內容、方式、考核方式等均按照教學大綱的要求來設置,體現了對培養方案、教學大綱的嚴格執行。

實踐教學體系中要求每個學生必須完成8 學分的企業學習經歷,共兩門課程,見表2。另外,實踐教學體系中以團隊形式完成的實踐教學活動見表3。

表2 學生必須完成的企業學習經歷

表3 以團隊形式完成的實踐教學活動

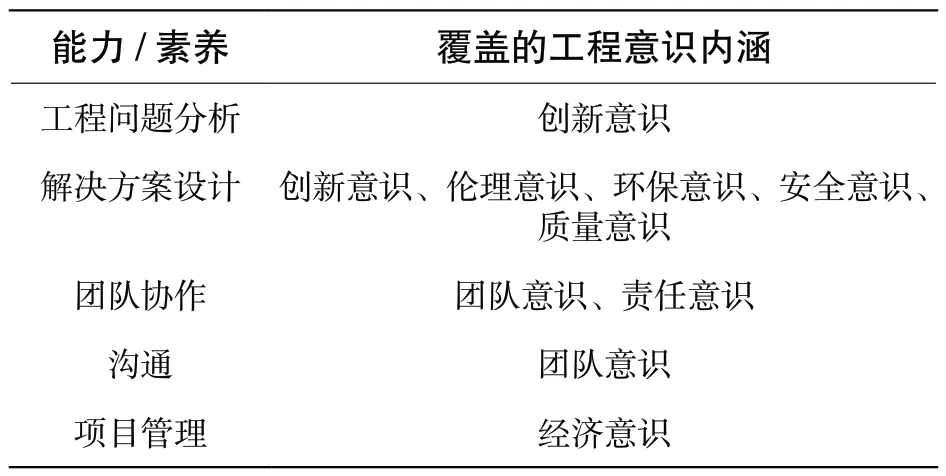

畢業設計作為大學4 年最后一項實踐課程,體現學生通過大學4 年最后所取得的學習成果。該課程需結合計算機工程實際問題,培養學生的工程意識以及綜合應用所學知識解決實際問題的能力。所謂工程意識,是指工程的質量意識、安全意識、創新意識、責任意識、環保意識、團隊意識、經濟意識和倫理意識等內容的思維過程[11]。據此,設計的課程能力培養覆蓋了工程意識的各個思維過程,見表4。工程問題分析方面,要求學生能通過文獻查閱等手段,分析課題現狀、技術和需求,提出符合實際的初步解決方案。解決方案具體設計方面,要求學生分析課題對社會、健康、安全、法律、文化及環境等因素的影響及解決方法,并體現在設計和實現的解決方案里。這樣的方案包含了倫理、環保、安全和質量等方面的因素,同時也體現了創新性。團隊協作方面,要求以項目組的形式開展畢業設計,制訂項目開發實施辦法,組建項目團隊,制訂任務分配方案和協調機制,并按制訂的方案和機制實施。指導老師負責考評,體現團隊精神和責任精神。溝通方面,要求學生以團隊形式闡述項目的設計及實施方案、實施效果并回答專任老師或企業工程師提出的問題,體現團隊意識。項目管理方面,要求學生應用技術經濟方法分析項目開發、實施、管理和維護等過程中的成本與收益問題,體現學生的經濟意識。

表4 畢業設計課程目標對工程意識內涵的覆蓋

畢業設計環節方面,有選題、開題報告、中期檢查、論文誠信檢查、源碼質量檢測、論文評審和答辯7 個環節。選題環節,學生可以自由選題或老師指定題目,但學生或指導老師必須給出選題表,包括課題名,內容及任務,擬達到的要求或技術指標,進度安排等,提出課題條件或要求。開題報告環節,學生通過查閱文獻撰寫文獻綜述,選題依據、主要研究內容、研究思路及方案、工作進度及具體安排。中期檢查簡述開題以來所做的具體工作和取得的進展或成果、存在的具體問題、下一步的主要研究任務、具體設想與安排。論文誠信檢查環節,利用Gocheck 論文檢測系統來判斷是否存在抄襲現象,檢測結果分A、B、C 3 類,作為論文能否參與答辯的依據。源碼質量檢測環節,利用國防科技大學提供的Trustie 實訓平臺對學生編寫的源碼進行質量評判。論文評審環節,有指導教師評閱和評閱教師評閱構成,都需要對每一項能力給出成績,并明確是否同意參加答辯。答辯環節,由課題介紹和回答問題兩個子環節構成。答辯老師分別給出兩個子環節的成績,綜合得到答辯成績。

5 課程體系評價

課程體系評價的任務是評價課程體系是否合理。評價內容包括課程體系調研報告、支撐矩陣和課程體系列表。評價工作的責任機構是學院教學指導委員會,由主任、副主任、秘書及教學專家成員若干組成。評價周期4 年一次。評價過程如下。

(1)專業負責人撰寫課程體系調研報告;分解畢業要求指標點;建立課程設置對畢業要求指標點的支撐矩陣。

(2)專業負責人將調研報告、支撐矩陣和課程體系列表等,送校外專家、企業專家和校內專家評審。專業負責人根據評審意見修改課程體系。

(3)提交學院教學指導委員會進行評審,提交材料包括調研報告、支撐矩陣、課程體系列表、專家評審意見。學院教學指導委員會秘書負責收集材料和評審組織工作。

(4)學院教學指導委員會對調研報告、支撐矩陣、課程體系列表和專家評審意見4 個方面做出合理性評價后,將結果反饋給專業負責人。學院教學指導委員會秘書負責反饋。

(5)專業負責人根據反饋結果修改調研報告、支撐矩陣和課程體系列表。

通過這種評價過程,能保證專業負責人按質按量完成課程體系的整體設計。

6 結 語

規范性課程體系及課程教學設計是當前國內高校工科專業所面臨的重要工作,而工程教育認證標準為我們提供了一種國際上多數國家都遵循的規范。建立符合OBE 理念的課程體系是當前專業建設中最迫切的課題。按照工程教育專業認證標準和OBE 理念,通過對計算機科學與技術專業的課程體系、實踐課程體系以及能力培養的探索和建設,能夠使課程體系無論在課程組成上、還是能力培養上,都基本滿足認證標準。下一步,將要把能力培養落實到每一門課程教學上,以最終實現工程人才培養,滿足社會對工程型人才的需求。