元數據在地理國情監測成果中的質量控制

廉亞軍

(山西省測繪地理信息院第一測繪院,山西 太原030002)

0.引言

地理國情監測是一項重大的國情國力調查,是了解國情,把握國勢制定國策的基礎性工作,是全國性的測繪地理信息項目,具備范圍廣、專業性強、質量要求高的特點,這些特點在某種程度上決定了地理國情監測工作的系統性和復雜性。在地理國情監測工作開展的過程中,各個部門人員對技術規范的認識和理解不同都會影響最終的監測結果。元數據作為承載地理國情監測生產過程和質量檢查同步記錄的載體,其質量關系到地理國情監測成果的最終應用,為此,本文結合地理國情監測的基本要求,就地理國情監測工作重點元數據質量控制問題進行策略分析。

1.影響地理國情監測工作開展的因素分析

(1)國情監測工作人員的個人素質。地理國情監測工作開展所涉及到的內容眾多,由此對相關人員的工作素質提出了較高的要求。相關人員的個人素質直接影響到地理國情監測的工作質量。另外,在影像識別分配不同的情況下,在開展監測工作的時候,也會出現不同的結果。

(2)地理國情監測工作體系不完善。地理國情監測具備涵蓋范圍廣泛的特點,在具體開展工作時,需要處理的數據信息比較復雜繁瑣,但是現階段的測繪標準往往無法滿足各個方面的測繪需要,標準的滯后在某種程度上影響了地理國情監測工作的順利開展。

2.元數據的基本內容和生產要求

2.1 基本內容

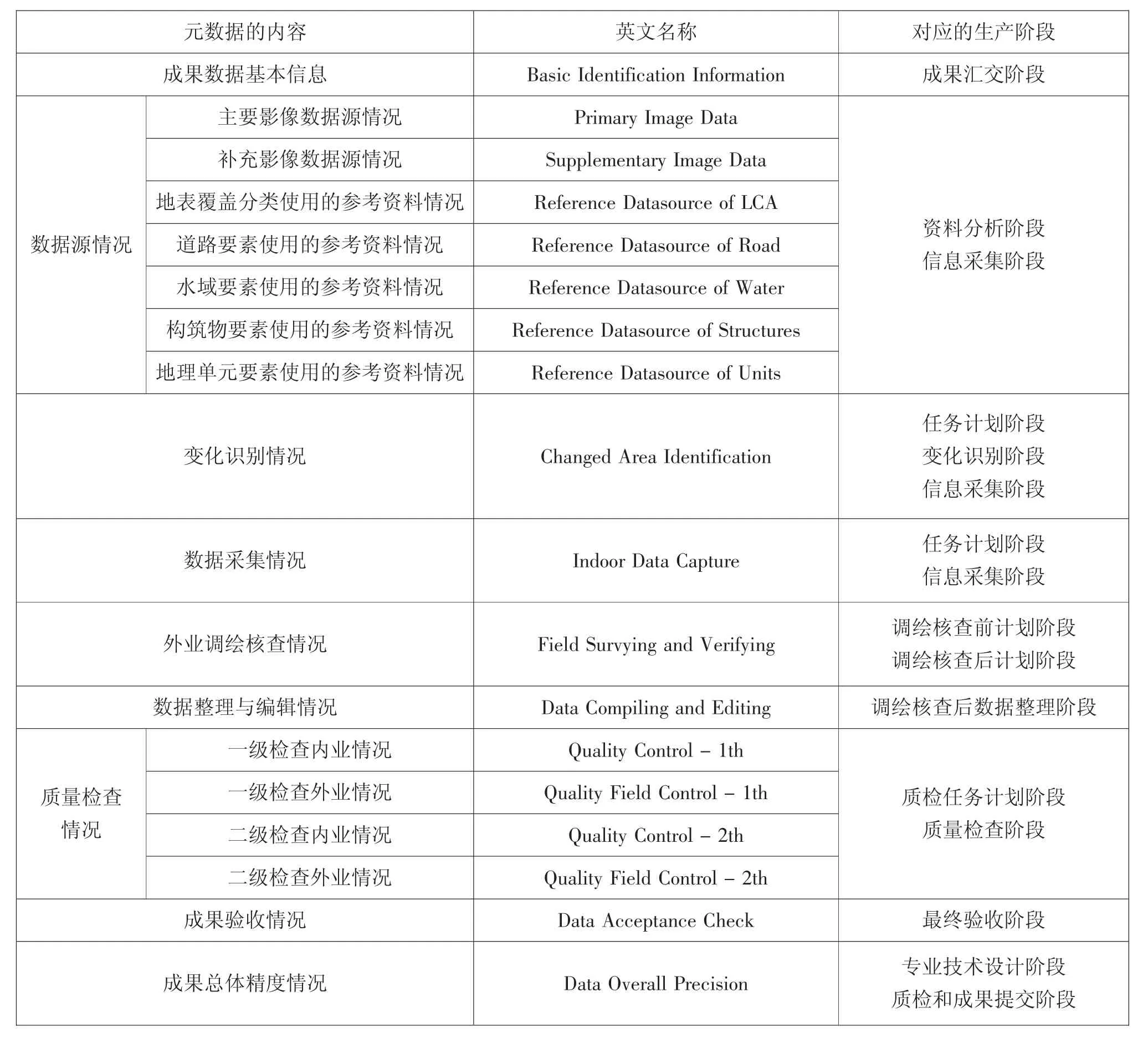

在地理國情監測工作中根據數據生產階段確定的元數據內容包括成果數據、基本信息、數據源、數據采集、外業調繪、數據核查、數據整理編輯、質量檢查、成果驗收、負責單位以及成果總體精度等9個方面,具體內容和對應的生產階段(如表1所示):

2.2 生產的有關要求

2.2.1 數學基礎

地理國情監測工作中元數據的數學基礎采用2000國家大地坐標系(CGCS2000),坐標使用經緯度表示,十進制度為單位,用雙精度浮點數表示,保留9位小數(0.000000001度)。

2.2.2 采集模式

元數據采集應貫穿生產任務計劃、資料分析、內業采集、外業調查、檢查驗收、成果匯交等各個生產環節,元數據是地表覆蓋分類與地理國情要素數據不可分離的一部分,其質量納入地理國情監測數據質量控制和檢查驗收的工作范圍。

2.2.3 完整性要求

元數據采集時必須按照要求對采集的內容以地理信息數據的方式分層存儲,靈活確定記錄單元。各層的屬性項中不能為空的字段必須按具體要求填寫完整。在生產過程中,元數據按任務區域合并、集成為一個整體,按圖層統一存儲在ARCGIS GEODATABASE數據集中,采用File GeoDatabase格式存儲。

數據命名方式為:“M”+監測年份后兩位數字+“_”+任務區代碼+“.gdb”。其中,字母“M”表示元數據Metadata;任務區的代碼與監測分區代碼保持一致。在省域數據拼接、整理階段,將元數據與地理國情監測數據成果統一存放,其中元數據存放在相應任務區不分區數據的數據集MetDataset中。

表1元數據內容和對應的生產階段

生產元數據不做接邊處理,但必須保證元數據與提交的地表覆蓋分類、地理國情要素數據成果范圍邏輯一致。

如果部分元數據沒有相應填寫的內容,可以不采集。提交時不必保留空圖層。

除反映外業調繪核查和質量檢查情況的元數據層為線要素層外,其他圖層均為面要素圖層。最終匯交的元數據的各面要素層中除反映補充影像數據源情況和可與數據采集合并表示的變化識別元數據兩個面層外,其他各層必須無縫覆蓋成果數據的全部范圍,不能出現空洞和交疊等問題。

3.提高地理國情監測成果中元數據控制質量的對策

3.1 地理國情監測成果中元數據控制質量保證的措施

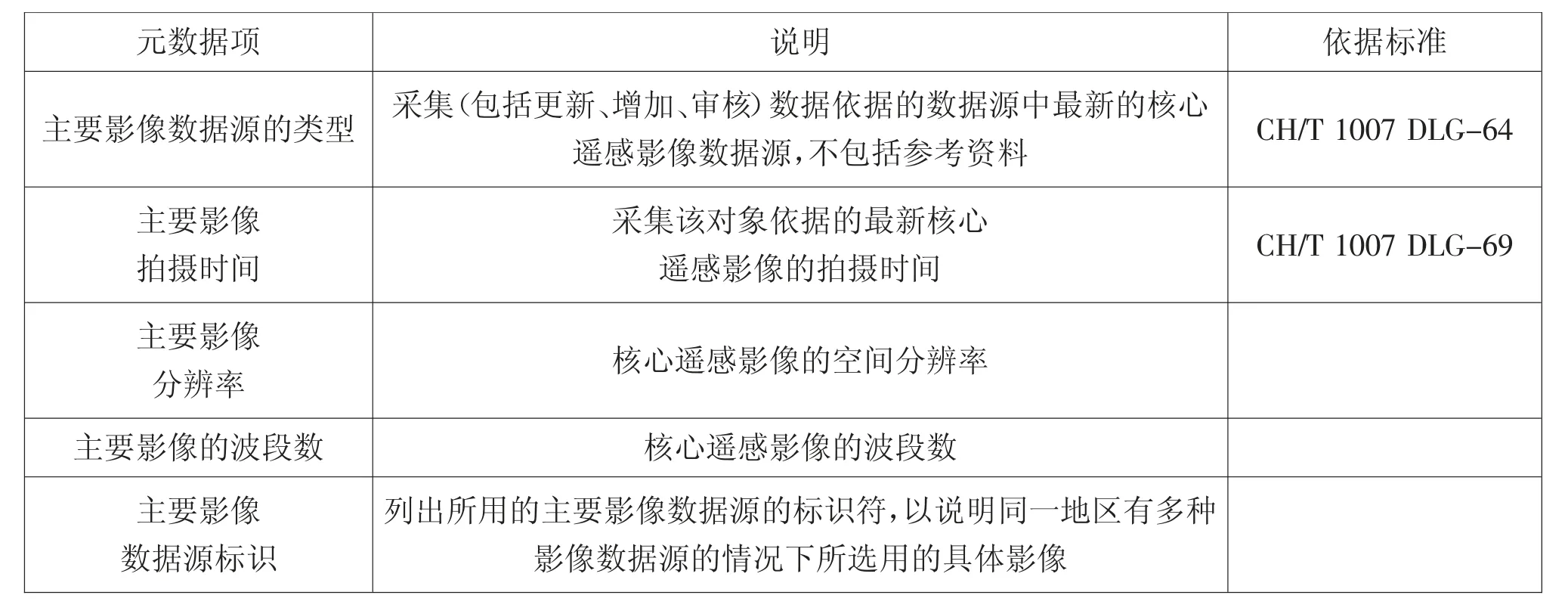

元數據控制質量必須從成果數據基本信息、數據源情況(包括主要影像數據源情況、補充影像數據源情況、地表覆蓋分類、道路、水域和地理單元要素使用的參考資料情況)、變化識別情況、數據采集情況、外業調繪核查情況、數據整理與編輯情況、質量檢查情況(包括一級檢查情況和二級檢查情況,一、二級檢查包括內業和外業檢查。)、成果驗收情況、成果總體精度情況。只有保障以上各種情況的具體信息填寫完整和運用準確,才能夠保障國情監測數據的質量。由于以上內容比較繁多,在此以主要影像數據源的情況舉例說明(如表2所示):

表2主要影像數據源的情況

按照實際使用的不同類型影像數據源的覆蓋情況確定基本記錄單元,覆蓋整個任務區范圍。前4個元數據項的屬性值有差別的區域都需要劃分更小的記錄單元。

3.2 地理國情監測成果中元數據質量控制過程

地理國情監測成果中元數據質量控制過程涵蓋主要影像與補充影像數據源情況,地表覆蓋、道路、水域、構筑物與地理單元要素分類使用的參考資料情況,變化識別與數據采集情況,外業調繪核查情況,數據整理與編輯情況,質量檢查情況,成果驗收及總體精度情況等方面數據質量的控制。

3.2.1 主要影像與補充影像數據源

由于地理國情監測成果影像按照不同時相及不同分辨率分批下發,根據《山西省2019年基礎性地理國情監測項目生產技術設計書》使用要求,應盡可能綜合利用更高分辨率和更佳時相給準確采集變化信息帶來有利條件。一景影像不能兼具兩者時,結合使用分別具備不同優勢條件的多種影像。影像使用時要充分利用分辨率優于1米的影像,在變化發現階段做影像使用分析,并填寫影像元數據。下面以2019年影像使用情況舉例說明:

(1)一、二類地區的影像使用。一、二類監測區采用時相為2019年1—7月,并且分辨率優于1米的影像作為主要影像數據源。沒有時相為2019年1—7月且優于1米影像覆蓋的區域,采用分辨率優于2.5米的影像作為主要影像。同時收集利用時相為2018年9—12月、分辨率優于1米的影像作為補充影像,以便于信息采集中提高識別地物和確定地物界線的準確度。

(2)三、四類地區的影像使用。三、四類監測區內于2019年1—7月拍攝的分辨率優于1米和分辨率優于2.5米的影像,且分辨率優于1米和2.5米的影像時相差異不超過3個月,應優先使用分辨率優于1米的影像作為主要影像數據源。2019年4—6月的影像以先獲取的影像作為主要影像數據源。若分辨率優于1米的影像更早且時相差異超過3個月,分辨率優于2.5米的影像為主要影像數據源,分辨率優于1米的影像為補充影像數據源參考使用。

3.2.2 地表覆蓋、道路、水域、構筑物與地理單元要素分類使用的參考資料

按照所收集的滿足現勢性的參考資料使用范圍作為基本單元進行記錄。4個元數據項的屬性值有差別的區域都需要劃分更小的記錄單元。該部分信息可以在資料分析階段獲取,在信息采集階段由內業作業人員依據任務區作業過程中所參考的資料進行分類填寫。

3.2.3 變化識別與數據采集

以作業任務區為基本單元,該部分信息在任務計劃階段生成框架,并在變化識別階段由作業員補充完整。變化識別環節與數據采集環節可以合并進行,合并進行時,只記錄數據采集環節元數據。

3.2.4 外業調繪核查

以各個任務區外業調繪核查路線為單元進行記錄。對外業調繪核查路線進行整理,保證其線狀地物無拓撲錯誤,如相交、打折等。調繪核查日期一般按1天為單位記錄;若按時間段記錄,跨度超過5天的,調繪核查路線需要打斷,分別記錄各元數據項的值。該部分信息可以在調繪核查前期規劃階段和外業調繪核查之后的內業整理階段形成。

3.2.5 數據整理與編輯

以各個任務區為單元進行記錄。主要是由作業員整理外業調繪內容,且依照外業調繪核查對內業數據進行修改與編輯,其時間應填寫在外業調繪核查之后。

3.2.6 質量檢查

以作業任務區為基本單元,主要包括內業一檢與二檢、外業一檢與二檢,對于外業一檢與二檢主要記錄其檢查路線,在保證其路線無拓撲錯誤的情況下,對其所檢查的問題及處理意見進行一一記錄。

3.2.7 成果驗收及總體精度

成果驗收按提交驗收的成果覆蓋范圍為單元進行記錄。該部分信息在最終驗收階段由生產單位完成。

成果總體精度按設計要求的精度分區情況進行記錄。該部分信息在專業技術設計階段生成框架,并在質量檢查和成果提交階段補充完整。

3.3 地理國情監測成果中元數據質量控制的檢查驗收

地理國情監測成果檢查驗收執行“兩級檢查、一級驗收”制度。監測任務承擔單位負責安排監測成果質量的“兩級檢查”,并委托具有資質的質檢機構開展驗收。各級檢查工作應獨立進行,不應省略或代替。過程檢查對監測成果資料進行100%內業檢查,外業檢查比例不低于30%;檢查出的問題、錯誤、復查的結果應在檢查記錄中記錄;對于檢查出的錯誤修改后應復查,直至檢查無誤為止,方可提交最終檢查;最終檢查以內業檢查為主,對變化區域內的地表覆蓋分類數據、地理國情要素數據等檢測成果,采用人工對比檢查、人機交互檢查、利用程序自動檢查等方法進行內業檢查工作;同時結合內業檢查發現的問題開展必要的、有針對性的外業檢查。

3.4 地理國情監測工作的技術交流

地理國情監測工作從2016年開始至今已經4年,隨著時間的推移歷年來參加地理國情監測的工作人員不論是在各種技術規定的理解、監測的各項指標、變化區域影像的認識、還是外業的核查能力等方面都有了很大提高,為了能更好地完成國家交給的這項光榮而艱巨的任務還應該建立相應的責任追究體系。例如:1∶10000基礎測繪更新項目中的文檔簿,它能把監測變化的數學基礎及主要參數、數據源、外業工作、上交資料、質量檢查等具體的工作人員和具體的操作日期都會明確記錄下來或者是給每個任務區生成一個二維碼,只要一掃描二維碼這個任務區的所有監測信息就能全部看到。當然不論是以何種形式或者方法,目的是只要能正確反映監測的更新內容就可以。

4.結束語

綜上所述,地理國情監測工作中的元數據信息充分體現了地理國情基本要素、地表覆蓋收集內容、地表覆蓋收集整理的時間和操作等內容,元數據信息質量直接影響地理國情監測工作的開展。為此,需要相關人員結合新時期地理國情監測工作開展的要求,嚴格把控監測工作各個環節的元數據生產和應用,通過對元數據的充分利用來提升地理國情監測工作的質量。