江西省古村落的時空演化及成因分析

李 孜 沫

(南昌師范學院旅游與經濟管理學院,330032,南昌 )

0 引言

古村落是散落在中國大地上的“明珠”,是寶貴的歷史文化遺產和珍貴的文化旅游資源。古村落是對歷史文化名村(鎮)和傳統村落的統稱,是指形成于歷史時期并保存至今,且村落選址、建筑環境、建筑風貌等基本完好,具有獨特民俗民風的村落。2000年以來,隨著國家有關部委相繼公布了7批國家級歷史文化名村(鎮)和5批國家級傳統村落名錄,古村落研究受到地理學者、旅游學者、建筑學者等的持續關注。有關中國古村落的研究,集中在以下四點:一是對古村落空間分布特征及環境機理的分析,主要從全國[1-2]區域(如徽州[3]、贛州[4]、湘鄂贛地區[5]、中原地區[6]、黃河流域[7]、省域(如湖南[8]、貴州[9]、廣東[10-11]、陜西[12])等不同尺度展開;二是對古村落空間拓展時序的探討[13-14],研究表明,古村落的空間拓展時序體現了人類由易到難、由低到高、由平原向山區的區域開發特征;三是古村落歷史選址的剖析[15];四是對古村落未來發展方向的深度思考,例如:傳統村落向特色小鎮發展的可能性探討[16],歷史文化村鎮的旅游商業化控制[17],中國傳統村落人居環境轉型發展[18],傳統村落空間布局圖示語言研究[19]等。

古村落承載著區域的歷史空間,凝結著區域的空間歷史,是歷史地理學者研究區域歷史的“活化石”[13]。本文旨在以江西省古村落為研究對象,通過回溯古村落形成的空間時序過程,判斷古村落的空間分布特征,并從自然與人文角度分析古村落的形成原因,以期為“美麗中國”戰略的實現貢獻智慧,為“留住鄉愁”舉措的實施提供參考。

1 區域、數據與方法

1.1 研究區域

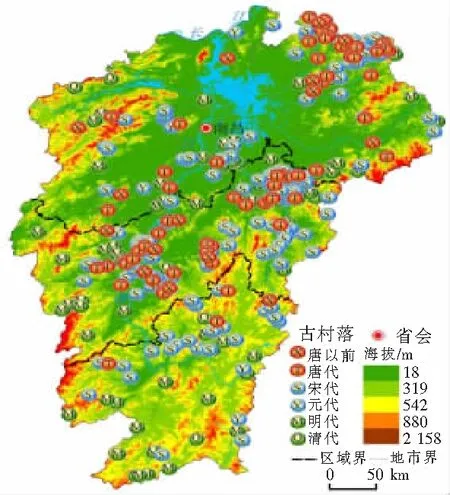

江西位于長江中下游地區,北臨長江,贛江自南向北縱貫全省,匯入長江,國土面積約16.69萬km2。江西省境東、西、南三面環山,中部丘陵和河谷平原交錯分布,北部為鄱陽湖平原(圖1)。江西省共轄11個地級市,依據地理空間的差異可以分為贛北、贛中、贛南3個區域,其中:贛北地區包括南昌、九江、景德鎮、上饒、鷹潭、宜春、新余7市,國土面積約7.96 萬km2,平均海拔186 m;贛中地區包括撫州、吉安、萍鄉3市,國土面積約4.79 萬km2,平均海拔249 m;贛南地區僅轄贛州1市,國土面積約3.94 萬km2,平均海拔365 m[20]。

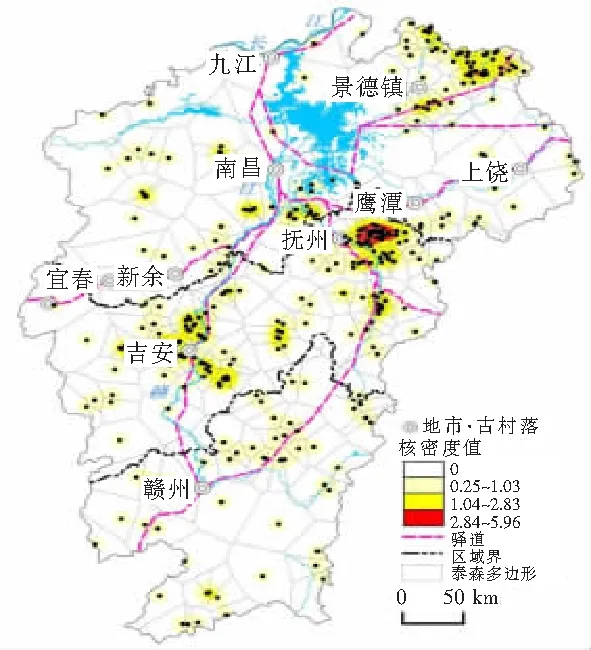

圖1 江西省古村落形成年代及高程圖

1.2 數據來源

1.2.1 古村落數據 截至2020年,江西省有7批國家級歷史文化名村(鎮),共50個(名鎮13個,名村37個);5批國家級傳統村落,共343個。為便于比較分析,將歷史文化名鎮計入行政駐地所在村落,剔除重復,共獲得352個國家級古村落。同時,使用百度坐標拾取系統,逐一查詢古村落的經度、緯度,結合ArcGIS10.7軟件構建江西省古村落數據庫,繪制空間分布圖(圖1)。

1)環境數據包括海拔高程、地形坡度、年均氣溫、年降水量。假定歷史時期地理環境的變遷具有空間一致性,即不改變地理環境的宏觀分異格局,故而采用現代環境數據替代歷史時期江西地區環境數據參與數理分析。其中,海拔高程是空間分辨率為30 m的全國范圍數字高程數據,并在此基礎上運用GIS工具計算每一個古村落的地形坡度;年均氣溫、年降水量均是來源于中國氣象科學數據的20 a(1993—2012年)平均值,通過ArcGIS10.7軟件進行處理后制成柵格圖層。

2)經濟數據包括人口密度、中心城市、交通數據(驛道、河流)。其中,人口密度數據為歷代江西省人口密度數據[20]和道光元年(1821年)江西省各縣人口密度數據[21];中心城市的選取考慮到歷史時期江西地區的城市嬗變更替,以江西省今11個地級市為參照;交通數據中驛道選用清代江西地區的主要驛道[22],并運用ArcGIS10.7軟件進行矢量化后獲取,河流為江西省五級以上河流數據。

1.3 研究方法

文中采用的方法主要有田野調查法、歷史文獻分析與考證法、GIS空間分析方法、SPSS相關分析法等。

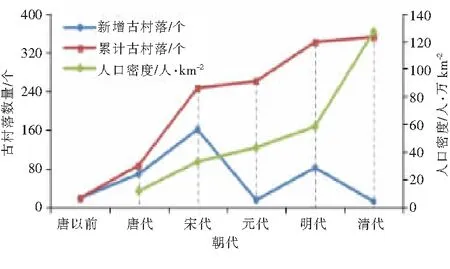

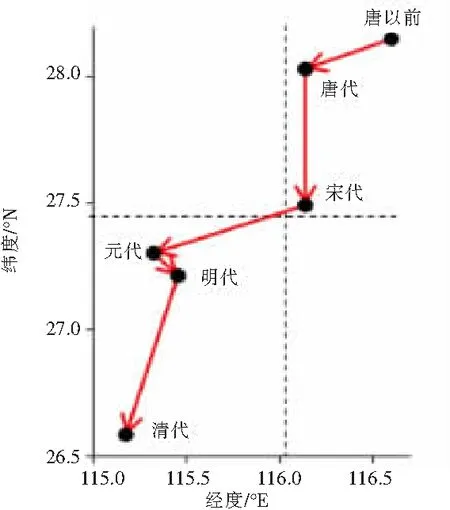

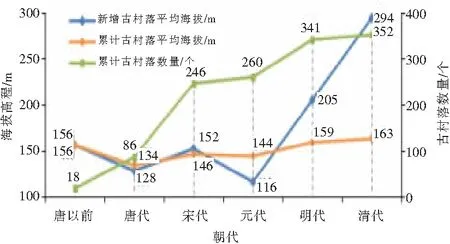

1.3.1 古村落的時間演化過程 首先,確定古村落的形成年代,判斷標準有三:一是歷史文獻(如家譜、方志等)明確記載的建村時間;二是古村落中可追溯的最早歷史遺跡(如宗祠、戲臺、宅院等);三是現代考古發掘的推斷(如人類活動遺跡、建筑遺址等)。其次,劃分歷史時間斷面,結合江西省古村落的形成年代,將中國歷史時期劃分為唐以前、唐代、宋代、元代、明代、清代等6個時間斷面(圖2、表1)。

圖2 歷史時期江西省古村落與人口密度時序變化圖

表1 江西省古村落基礎信息統計表

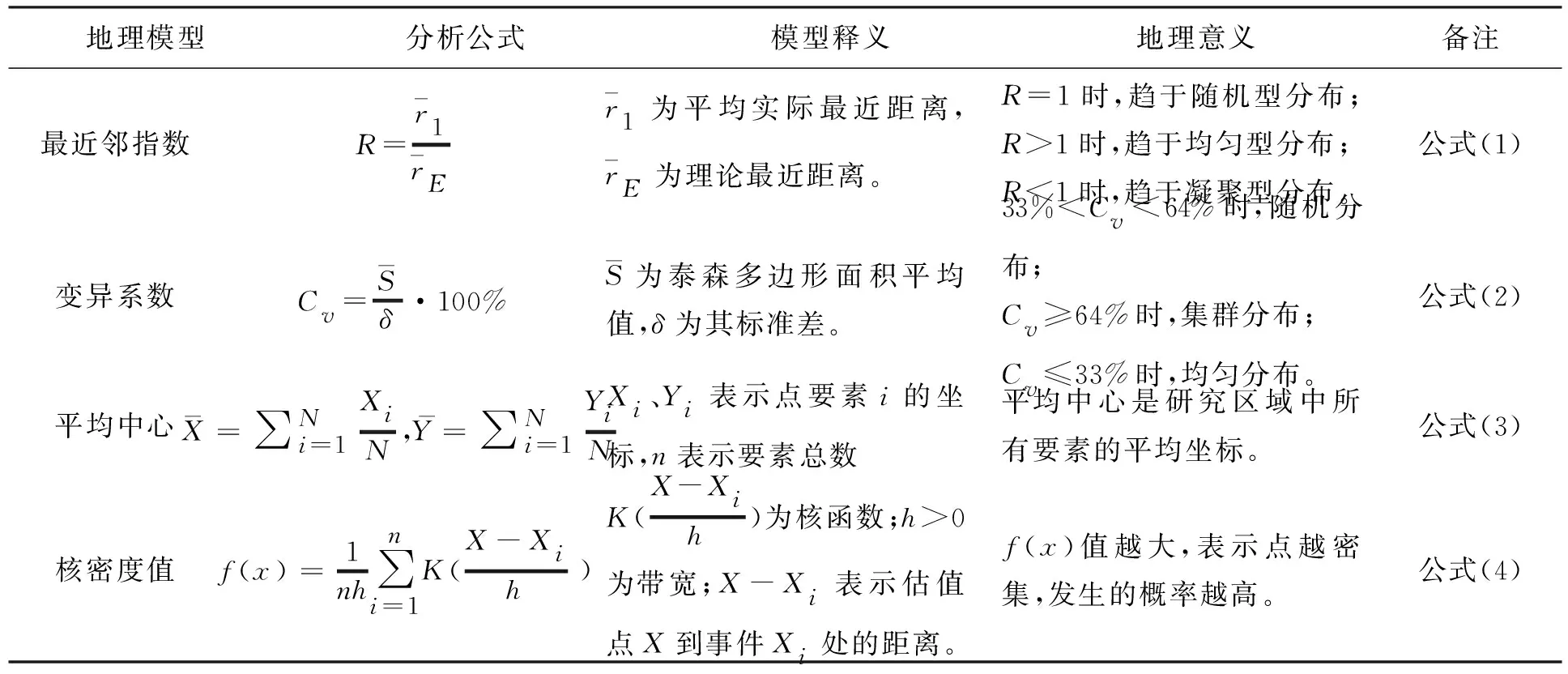

1.3.2 古村落的空間分布特征 運用ArcGIS10.7軟件中的核密度、平均中心、泰森多邊形、最近鄰指數等方法,分析古村落的分布類型、分布重心、分布密度(表2)。

表2 基本地理分析模型釋義表

1.3.3 古村落的形成原因分析 使用ArcGIS10.7軟件中的提取功能獲取每一個古村落的年均氣溫、年降水量、海拔高程、地形坡度、人口密度,使用鄰域分析工具和緩沖區功能提取古村落距城市距離、距河流距離、距驛道距離,同時采用自然斷列法進行分級分析,并參考相關研究成果予以修訂(表3)。

在全面清理排查、實施分類處置的同時,省廳進一步完善工作機制,探索土地管理長效機制,包括優化新增計劃管理、嚴格出讓管理,強化合同履約管理、規范閑置土地處置等等。

表3 江西省古村落時空演化成因分類、分級統計表

2 古村落的時間演化過程

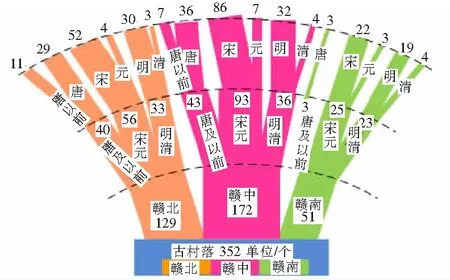

2.1 唐及以前:起源與拓展階段

唐以前,中國經濟重心在北方,包括江西在內的廣大南方地區開發相對遲緩。江西“荒蠻服地”的區域定格,反映出區域開發不足的基本事實[23]。該時期,江西省僅有18個古村落,古村落密度為1.08 個/萬km2,古村落區域比(贛北、贛中、贛南古村落數量的比值)為1.57:1:0,古村落全部分布于贛北、贛中地區,贛南尚無古村落形成(圖3)。這是因為,相對于贛北、贛中而言,贛南地區的開發更加落后。因此,同治《贛州府志》中用“漢唐以前,率以荒服視之”的險惡景象來描述贛南地區。

唐時期,中國經濟重心開始南移,南方地區開發程度不斷加深。由于江西未受安史之亂影響,并成為北方移民遷入區[24],從而迎來經濟社會發展的第一個繁盛時期[25]。表現在古村落的發展上,江西省新增古村落68個,為歷代第3位,累計古村落增至86個,古村落密度上升為5.15 個/萬km2(圖3)。更值得關注的是,唐時期江西省古村落區域比為9.67:12:1,雖然延續了古村落主要分布于贛北、贛中的基本格局,但贛南已開始有古村落分布,這標志著作為“南方之南”的贛南地區已經得到初步開發。

2.2 宋元時期:鼎盛與衰退階段

宋代是江西歷史發展的關鍵時期,新增古村落160個,為歷代之最,古村落總數達246個,古村落密度增至14.74 個/萬km2,古村落區域比為2.36:3.91:1,整體上延續了贛中多于贛北、贛北多于贛南的總體分布格局(圖3)。同時,贛北、贛中、贛南新增古村落數量均為歷代之最。宋代是江西省古村落發展鼎盛時期的原因有二:一是江西經濟社會繁榮,自然繁衍。宋時期,江西地區社會經濟空前繁榮,人口繁衍和耕地拓殖為古村落發展鼎盛期奠定了基礎;二是大量北方移民遷入,開基建村。宋代是江西人口遷入的高峰期[24],時稱“東北流移之人,布滿江西”[26],人口遷移式激增同樣帶來村落肇興。

元時期,歷時短促,加之宋元之際、元明之交頻繁的戰亂,造就江西省古村落發展的衰退階段。該時期,江西省僅新增古村落14個,累計古村落260個,古村落密度為15.58個/萬km2,區域比1.33:2.33:1,贛北、贛中、贛南新增古村落均較少(圖3)。

2.3 明清時期:恢復與飽和階段

明時期,江西省古村落的發展迎來繼唐時期、宋時期之后的第3個高峰。由于江右商幫勃興[27]的經濟帶動,古村落迅速恢復和發展,該時期新增古村落81個,古村落總數達到341個,古村落密度20.43個/萬km2(圖3)。另外,明時期古村落的流域比為1.58:1.68:1,雖然總體上仍然延續了贛北、贛中多于贛南的格局,但贛南地區新增古村落19個,僅次于宋時期。贛南地區古村落的長足發展,得益于外來移民大量入遷贛南地區[28]的人口刺激。

圖3 歷史時期江西省古村落時空演化樹狀圖

清時期,江西區域開發已臻成熟,古村落發展進入飽和階段。因此,新增古村落僅11個,古村落總數增至352個,古村落密度增至21.09 個/萬km2。贛北、贛中、贛南地區新增古村落較少,且基本持平,古村落區域比為1:1.33:1.33,江西地區古村落發展的歷史演進基本成型,并延續至今(圖3)。

3 古村落的空間分布特征

3.1 古村落空間分布類型

圖4 江西省古村落分布泰森多邊形、核密度與驛道耦合圖

3.2 古村落空間分布重心

與古村落在時間演化過程中由贛北、贛中向贛南擴展的時序過程一致,歷代古村落重心“一路向南”的趨勢同樣顯著。參照表3中的公式(3),使用ArcGIS10.7軟件中的平均中心工具,以歷代新增古村落為對象,生成不同時期古村落的分布重心,并以全部古村落的分布重心(116.03°E,27.45°N)為標準閾值,繪制歷史時期江西省古村落分布重心遷移軌跡圖(圖5),可以發現:1)自唐以前至清代,歷代新增古村落的分布重心呈逐漸南移趨勢;2)宋代新增古村落分布重心與全部古村落分布重心基本一致,表明宋時期古村落分布格局奠定了江西古村落的分布格局,并側面反映出宋代是江西古村落發展的關鍵階段。通過歷代新增古村落分布重心的變遷軌跡,可以進一步驗證江西省古村落由贛北、贛中向贛南拓展的時序過程,同樣可以視為歷史時期江西省區域開發歷史進程的佐證。

圖5 歷史時期江西省古村落分布重心遷移軌跡圖

3.3 古村落空間分布密度

使用ArcGIS10.7軟件中的核密度工具,制成江西省古村落空間分布的核密度圖。圖4顯示,江西省古村落核密度高值區(>0.01)分布十分集中,并形成三大組團,其中:贛中地區2個,分別是分布在撫河(盱江)上游撫州市周邊的古村落組團和贛江中游吉安市周邊的古村落組團;贛北地區1個,是分布在饒河(樂安河)上游景德鎮市周邊(地域臨近景德鎮市,行政歸屬上饒市)的古村落組團。由此至少還可以得到2點基本認識:一是古村落核密度高值區的分布特征是對江西省古村落贛中多于贛北、贛北多于贛南的集中詮釋;二是古村落的空間分布與河流、中心城市之間具有重要的依托關系。

4 古村落的形成原因分析

4.1 氣候格局的影響

1)江西省古村落年均氣溫18 ℃,其中73.30%分布于年均氣溫高于18 ℃范圍內。江西省古村落年均氣溫閾值范圍在16~20 ℃之間,贛北、贛中、贛南3個區域由北而南的地理走向奠定了區域內的氣溫格局。表2顯示,江西省352個古村落的平均年均氣溫為18 ℃,高于這一閾值的有258個(73.30%),是低于該閾值的94個(26.70%)古村落的2.74倍(表3)。

2)江西省古村落年降水量1 548 mm,其中86.93%分布于年降水量多于1 400 mm范圍內。江西省古村落年降水量閾值范圍在960~1 800 mm左右,且年降水量總體呈自東南向西北遞減的趨勢。江西省352個古村落的平均年降水量為1 548 mm,其中306個(86.93%)分布在年降水量高于1 400 mm的區域范圍內,僅有46個(13.07%)分布在年降水量低于1 400 mm的區域(表3)。

由上可見,江西省古村落集中分布在水熱組合條件相對較好的地區,但是贛南地區水熱資源較之贛北、贛中更加豐富,古村落分布反而較少。究其緣由,在于水熱組合的自然條件與人類改造自然能力之間的轉化。首先,中國自古以農立國,水熱資源豐富的地區利于農業開發,易于形成聚落;其次古人區域開發的能力較弱,越是氣候濕熱的區域,農業開發難度越大。值得指出的是,濕熱的贛南地區,是包括瘧疾(瘴病)、霍亂[29-30]等在內的多種疾病叢生的區域,也在一定程度上限制了古人的區域開發進程。

4.2 地形格局的影響

1)江西省古村落平均海拔163 m,其中73.86%分布在海拔低于200 m范圍內。人類聚落的營建具有低地性,江西省古村落的海拔高程同樣有所體現。首先,江西省古村落海拔高程閾值范圍是4~977 m,352個古村落的平均海拔高程為163 m,較全省平均海拔(246 m)還低83 m。其次,江西省352個古村落中,海拔高程低于200 m的有260個(73.86%),高于200 m的僅有92個(26.14%)(表3)。不過,雖然人類聚落的營建具有低地性,但人類由易到難、由低到高、由平原向山區的區域開發時序,造成江西省歷代新增古村落的平均海拔則是在波動中“與時俱增”的。圖6顯示,考察歷史時期江西省新增古村落的海拔高程,唐以前為156 m,唐代有所下降,為128 m,宋代升至152 m,元代降至116 m,明清持續攀升,分別達到205 m和294 m,總體上具有波動上升趨勢。

圖6 歷史時期江西省古村落數量及海拔高程演化圖

2)江西省古村落地形坡度9.62°,其中95.74%分布在坡度小于25°范圍內。我國政府規定地形坡度>25°時,禁止從事農業耕種。雖然形成于歷史時期的古村落,并無這一禁令,但古代先民從事農業生產時同樣會盡可能趨利避害。表現在江西省古村落的地形坡度上:首先,江西省352個古村落的平均地形坡度為9.62°;其次,將地形坡度劃分為小于6°、6~15°、15~25°、大于25°四級,分別有古村落148個、135個、54個、15個,低于25°適宜農作的古村落合占95.74%(337個),高于25°禁止農作的古村落僅占4.26%(15個)(表3)。

4.3 經濟格局的影響

1)古村落的形成與分布與人口密度具有時空耦合性,其中80.40%分布在人口密度超過100人/km2的范圍內。古村落是人居聚落,離開人便失去了指稱意義。唐代、宋代、明代等江西歷史上的人口大規模遷入時期,也是其古村落發展的黃金期,就是明證。表現在時間變化上,歷史時期江西省人口規模是不斷攀升的[21],相應能夠承載古村落數量也是不斷攀升的,因此各時期累計古村落數與人口密度呈高度顯著正相關(R=0.787,P=0.01)。表現在空間分布上,以清代道光元年(1821年)江西省各縣人口密度為標準,繪制江西省人口密度與古村落分布耦合圖(圖4)。可以發現,江西省352個古村落中有283個(80.40%)分布在人口密度超過100 人/km2的范圍內。必須指出的是,其一,人口密度是以縣域為單位進行計算的,不能實指古村落的人口密度;其二,諸多案例研究表明,延續至今的古村落實際上已經成為人口流失區[31]。

2)江西省古村落距中心城市平均距離52 km,其中59.66%分布在距中心城市50 km范圍內。城市與鄉村具有十分密切聯系,首先,城市是區域中心,輻射腹地范圍內的眾多鄉村;其次,城市是鄉村聚落發展到一定階段的產物。由于歷史時期江西地區中心城市的嬗變更替,文中以今江西省11個地市為中心城市參與考察。經計算,江西省352個古村落距離11個中心城市平均距離為52 km,遠低于全國平均水平的70 km[9],其中,低于50 km的古村落有210個(59.66%),表明江西省古村落的空間分布受中心城市影響程度較高(表3)。江西省古村落與中心城市的距離分析結果,是對古村落空間分布密度3大組團形成的有利證明。

4.4 交通格局的影響

1)江西省古村落距河流平均距離9 km,其中57.67%分布在距河流10 km范圍內。如上所述,江西省古村落的空間分布與河流直接存在重要的依托關系。以江西省全部五級以上河流為參考,使用ArcGIS10.7軟件中的緩沖區工具,分別繪制5 km、10 km、20 km的河流緩沖區,并使用相交工具統計分布在不同緩沖區范圍的古村落數量。結果表明:江西省古村落中,分布在河流5 km以內、5~10 km、10~20 km、20 km以外的古村落分別有119個、84個、124個、25個,即有203個(57.67%)分布在距河流10 km范圍內(表3)。這種既處于近水域,又處于安全域范圍的聚落營建方式是對中國先民“凡立國都,非于大山之下,必于廣川之上,高勿近阜而用水足,低勿近水而溝防省”(《管子·乘馬》)觀念的深刻體現。

2)江西省古村落距驛道平均距離26 km,其中52.56%分布在距驛道20 km范圍內。研究表明,交通是商業繁盛的必要條件,對于古村落特別是交通依賴型的商貿型古村落而言,交通線即為“生命線”。例如,山西商貿型古村落沿交通要道分布的特征就十分明顯[13]。對于江西省古村落而言,由于歷史交通線同樣具有嬗變更替,文中選取清代江西主要驛道參與分析,結果表明:江西省352古村落距驛道平均距離26 km,并以≤10 km、10~20 km、20~30 km、≥30 km進行分級統計,分別有古村落90個、95個、61個、106個,表明52.56%(185個)的古村落分布在距驛道20 km以內的范圍(表3、圖4)。同樣需要指出的是,在當今社會,大部分古村落實際上處于交通相對閉塞、較少受外界干擾的區域。這為當下古村落旅游與開發過程中的交通先行提供了啟示。

5 結論與討論

5.1 結論

以江西省古村落為研究對象,通過回溯形成時序進程、判斷分布特征、分析形成原因,可以得到以下幾點結論。

1)江西省有352個形成于歷史時期的古村落,并經歷唐及以前的起源與拓展期、宋元時期的鼎盛與衰退期、明清時期的恢復與飽和期3個歷史階段,形成由贛北、贛中向贛南拓展的空間時序,其中經濟社會繁榮、人口大量遷入的唐代、宋代、明代是江西省古村落發展的黃金期。

2)江西省古村落具有空間集聚特征,并在贛中、贛北形成鄰近河流和中心城市的三大高密度組團,其中金溪縣、吉州區、婺源縣、浮梁縣、吉水縣、臨川區、樂平市、南城縣、豐城市、安福縣、進賢縣、廣豐區等12個縣市區是古村落保護與開發的核心區。江西省古村落由贛北、贛中向贛南拓展的空間時序,在歷代新增古村落的分布重心上表現為“一路向南”的遷移軌跡,是人類由易到難、由低到高、由平原向山區的區域開發時序的體現。

3)江西省古村落的時空演化特征是自然與人文因素綜合作用的結果。352個古村落中,73.30%分布于年均氣溫高于18℃范圍內,86.93%分布于年降水量多于1 400 mm范圍內;73.86%分布在海拔低于200 m范圍內,95.74%分布在坡度小于25°范圍內;80.40%分布在人口密度超過100 人/km2的范圍內,59.66%分布在距中心城市50 km范圍內;57.67%分布在距河流10 km范圍內,52.56%分布在距驛道20 km范圍內。

5.2 討論

古村落是研究區域開發進程的“活化石”,因為古村落承載著區域的歷史空間,凝結著區域的空間歷史。必須指出的是:首先,江西省352個古村落僅是歷史時期人居聚落的“樣本”;其次,文中雖然確定了3種評判古村落形成年代的方法,但仍然具有一定的主觀性;再次,文中選用的清代驛道、人口密度等數據,僅是歷史時期的一個或多個時間斷面,這些數據具有復雜但有承繼的歷史嬗變過程;最后,古村落的形成原因可以是多方面的,也可以是單一的。不過,通過回溯形成時序進程、判斷分布特征、分析形成原因,對江西省古村落的時空演化及成因的基本認識是具有普遍價值的,即歷史時期江西省古村落的形成具有由贛北、贛中向贛南拓展的時序進程,唐、宋、明三代是江西省古村落發展的黃金期。