我國學區劃分的司法審查實踐評析

周慧蕾

為了規范義務教育招生入學秩序,我國縣市級教育行政部門每年都會進行學區劃分,對所屬公立中小學校的招生區域進行劃定。由于諸多原因,我國義務教育階段校際間教育資源仍有差異。在此背景下,學區劃分直接關系著公民將獲得何種配置的教育資源,最終關涉教育公平。2006 年修訂后的《義務教育法》第12 條明確規定:“地方各級人民政府應當保障適齡兒童、少年在戶籍所在地學校免試就近入學。”一些公民于是依據該條規定,質疑當地教育行政部門學區劃分的合法性,向法院提起行政訴訟。

對我國學區劃分行政訴訟案件的考察發現,各地法院一方面逐漸重視學區劃分這類教育行政管理糾紛案件,另一方面在介入強度上又顯得較為糾結。可以說,學區劃分行政訴訟是教育法治實況的一種全景式的呈現,不僅反映了我國教育行政部門依法行政的事實狀態,也說明了我國公民教育平等權的實現程度。鑒于此,本文對我國學區劃分司法審查展開整體性考察,梳理案件爭點,分析法院立場,展開理論反思,期冀為學區劃分法治化作一點智識上的努力。

一、我國學區劃分行政訴訟的基本概況

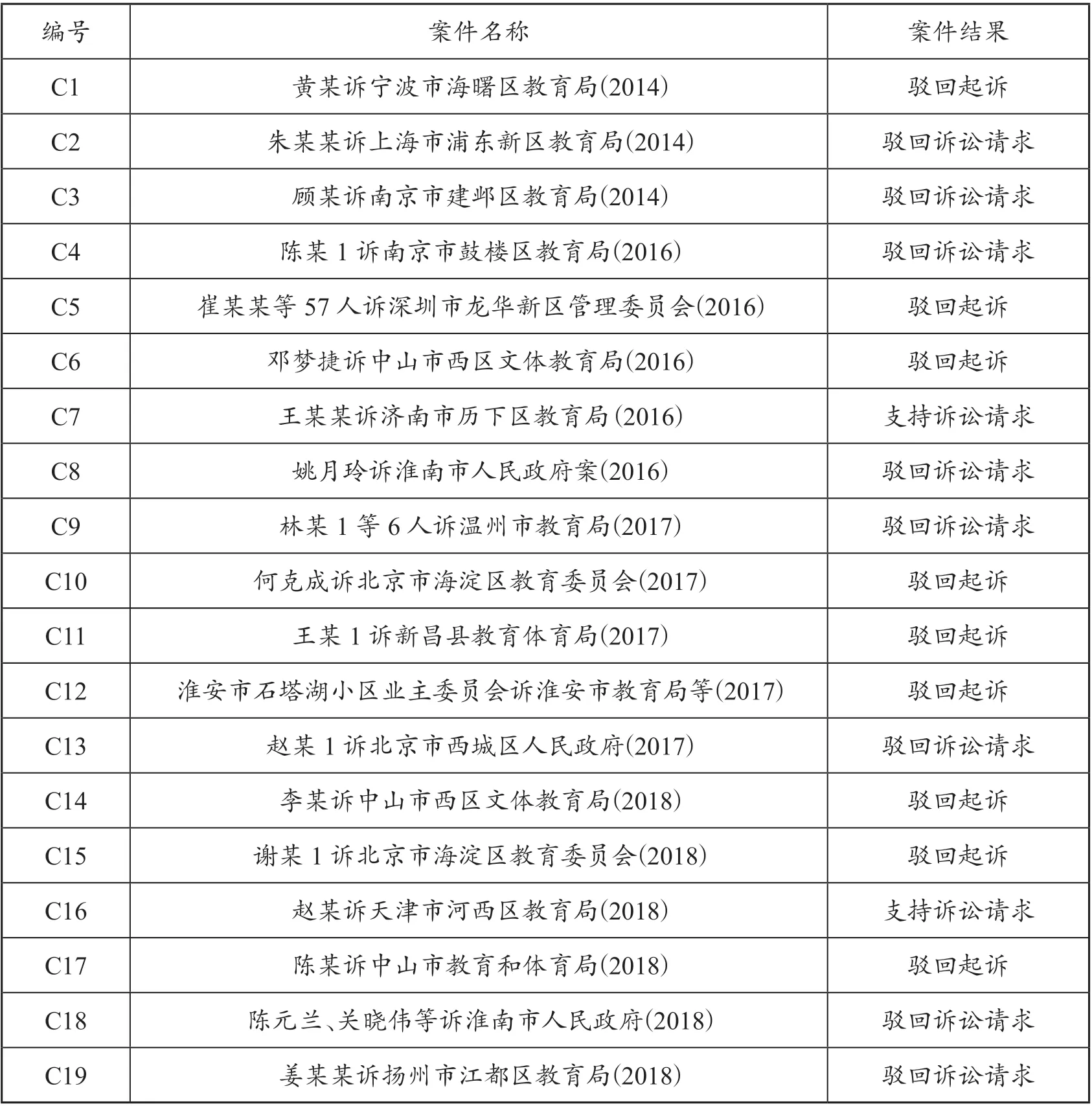

本文首先通過北大法寶、中國裁判文書網等司法案例數據庫,分別以“學區、就近入學”“施教區、就近入學”為關鍵詞,進行全文搜索;然后,對所搜索到的全部行政訴訟案件裁決書,進行篩選整理;〔1〕以“學區、就近入學”為關鍵詞,搜索到的行政訴訟案件裁決書,中國裁判網上有195 份,北大法寶網有130 份;以“施教區、就近入學”為關鍵詞,搜索到的行政訴訟案件,中國裁判網上有17 份,北大法寶網有18 份。這些搜索到的案件裁決書,有不少是重復的,還有一些是同一案件不同審理階段的。最后發現,主要有19 起(下文將用編號來指稱對應案件)學區劃分行政訴訟案件。這些案件都是公民因不服學區劃分,認為其就近入學權益受到侵害而狀告當地政府或教育行政部門。

表1 我國學區劃分行政訴訟案件一覽表〔2〕搜索截止日期為2020 年2 月25 日。

首先需要說明的是,以上案例不包括原告主動撤銷的案件,比如焦映霞訴常德市武陵區教育局〔3〕參見湖南省常德市武陵區人民法院(2018)湘0702 行初92 號行政裁定書。等案。不包括流動人口子女就近入學的爭議案件,比如張某訴濟南市天橋區教育局〔4〕參見濟南市中級人民法院(2016)魯01 行終417 號行政判決書。、劉某訴昆山市人民政府〔5〕參見江蘇省蘇州市中級人民法院 (2016)蘇05 行初118 號行政裁定書。等案。亦不包括因學區劃分引發反射性利益的爭訟案件,比如學區變更導致相關房產價格改變問題,像柏岳訴濟南市教育局一案,因未能及時獲知學區變更信息而將房子遠低于市場價賣出,原告認為其所受到損失與濟南市教育局學區劃分信息公開不當緊密相關,從而提起行政訴訟;〔6〕參見山東省濟南市市中區人民法院 (2015)市行初字第207 號行政判決書。再如拆遷戶補償金問題,像趙世清訴朝陽區人民政府等案,原告主張自己被征收房屋可能成為多所學校的學區房,因此認為補償金額明顯偏低。〔7〕參見吉林省長春市中級人民法院(2018)吉01 行初194 號行政判決書。

在19 起案件中,除了7 起為一審終結案件,其他案件都為二審終結案件。其中有3 起案件(即C9、C10 、C12)提起了再審申請;有4 起案件情況較為復雜,經過多道程序審理裁決。比如C3,顧某提起了兩次訴訟,第一次是顧某在未滿6 周歲時提起,先是圍繞被訴行政行為是否屬于行政訴訟受案范圍經過兩審裁定,〔8〕參見南京市建鄴區人民法院(2014)建行訴初字第12 號行政裁定書;南京市中級人民法院(2014)寧行訴終字第127 號行政裁定書。后又以不符原告資格而被一審、二審法院駁回起訴;〔9〕參見南京市建鄴區人民法院(2015)建行初字第19 號行政裁定書;南京市中級人民法院(2015)寧少行終字第1 號行政裁定書。第二次是顧某年滿6 周歲后提起,最終被一審、二審法院駁回其訴訟請求。〔10〕參見南京市建鄴區人民法院(2015)建行初字第2 號行政判決書;江蘇省南京市中級人民法院(2016)蘇01 行終139 號行政判決書。還有C10〔11〕第一個案件參見北京市海淀區人民法院(2017)京0108 行初505 號行政裁定書;北京市第一中級人民法院 (2017)京 01 行終815 號行政裁定書;北京市高級人民法院(2018)京行申3 號行政裁定書;第二個案件參見北京市海淀區人民法院(2018)京0108 行初1229 號行政裁定書,北京市第一中級人民法院 (2019)京01 行終362 號行政裁定書。和C11〔12〕第一個案件參見浙江省新昌縣人民法院 (2017)浙 0624 行初 47 號行政裁定書;浙江省紹興市中級人民法院 (2017)浙 06 行終 234 號行政裁定書;第二個案件參見新昌縣人民法院(2017)浙0624 行初131 號行政裁定書;浙江省紹興市中級人民法院 (2018)浙06 行終2 號行政裁定書。,實際上也由兩個獨立的訴訟案件組成。再如C9,先圍繞原告資格是否符合的兩審裁定后,〔13〕參見溫州市鹿城區人民法院(2017)浙0302 行初157、163、164、165、166、167 號行政裁定書;浙江省溫州市中級人民法院 (2017)浙03 行終226、227、228、229、230、231 號行政裁定書。再經一審、二審法院判決駁回訴訟請求,最后向浙江省高級法院提起再審申請被駁回。〔14〕參見溫州市鹿城區人民法院(2017)浙0302 行初290 號行政判決書;溫州市中級人民法院 (2017)浙03 行終497 號行政判決書;浙江省高級人民法院(2019)浙行申268 號行政裁定書。

從案件結果來看,19 起案件中有17 起原告敗訴,其中因程序問題而被駁回起訴的有9 起,因實體問題而被駁回訴訟請求的有8 起。只有C7〔15〕參見濟南市歷下區人民法院(2016)魯0102 行初44 號行政判決書;濟南市中級人民法院 (2017)魯01 行終469 號行政判決書。與C16〔16〕參見天津市河西區人民法院 (2018)津0103 行初141 號行政判決書。原告勝訴,這兩起案件法院都是以當地教育行政機關沒有履行政府信息公開義務而判被告敗訴。

從案件爭議焦點來看,主要集中在以下四個方面:一是學區劃分是否屬于可訴的行政行為;二是學區劃分行政訴訟的原告資格如何認定;三是學區劃分時能否在法定的戶籍所在地條件之上增加要求,比如房產證等;四是作為學區劃分的法定基準,就近入學是否意味著最近入學。各地法院對前兩個程序上爭點存有分歧,對后兩個實體上爭點則有共識性的回應。

二、學區劃分是可訴的行政行為

學區劃分是否屬于行政訴訟的受案范圍,是我國司法審查實踐中遭遇的第一個爭議焦點。該問題實質上涉及學區劃分法律性質的界定。對該問題的不同認識直接關系著能否從程序上啟動學區劃分的行政訴訟。

(一)受案范圍的司法分歧:具體行政行為抑或抽象行政行為

1998 年《最高人民法院關于當事人不服教育行政部門對適齡兒童入學爭議作出的處理決定可否提起行政訴訟的答復》([1998] 法行字第7 號)中明確指出:“根據《教育法》第四十二條第(四)項和《未成年人保護法》第四十六條的規定,當事人不服教育行政部門對適齡兒童入學爭議作出的行政處理決定,屬于行政訴訟法第十一條第二款規定的受案范圍,人民法院應當受理。”依據該答復,教育行政部門對適齡兒童入學爭議作出行政處理決定的,當事人若不服有權對此提起行政訴訟。那么,教育行政部門的學區劃分是否屬于該答復中所提的行政處理決定呢?顯然不是。該答復是針對山東省高級人民法院提交的《關于學校不接受適齡兒童入學是否可提起行政訴訟的請示》。根據答復背景可知,這里教育行政部門的行政處理決定是針對學校不接受適齡兒童入學爭議的特定事件與主體所作出的。換言之,該行政處理決定是指對特定適齡兒童入學資格的最終審定。教育行政部門的學區劃分雖然會直接影響到適齡兒童的入學資格,甚至很可能是引發適齡兒童入學爭議的主要原因,但并非是針對特定適齡兒童入學資格的最終審定。可見,學區劃分屬于行政訴訟的受案范圍,并沒有直接明確的規范性依據。鑒于此,各地法院對學區劃分究竟是何種性質的行政行為,是否屬于行政訴訟的受案范圍,存有分歧。

有的法院認為學區劃分是抽象行政行為,不屬于行政訴訟的受案范圍。如C1 中,法院認為《海曙區教育局2014 年小學招生工作實施意見》“是針對海曙區范圍內所有適齡兒童做出的,既包括戶籍在海曙戶籍在海曙區的適齡兒童,也包括戶籍不在海曙區的適齡兒童……其針對的對象具有不確定性,該《實施意見》對符合海曙區招生政策的適齡兒童具有普遍約束力,可反復適用,由此可見,該行政為抽象行政行為,不屬于人民法院受案范圍。”〔17〕寧波市海曙區人民法院 (2014)甬海行初字第23 號行政裁定書。再如C6 中,法院同樣認為:“本案所訴行政行為《西區2017 公辦小學招生學位路段劃分公告》是相關行政機關依據法定職權對學區劃分的方案,其對區域內不特定多數人具有普遍約束力,能夠多次反復適用,且具有規范性,屬于行政法律法規之外的規范性文件,不能單獨成為行政訴訟標的,不屬于行政訴訟的受案范圍。”〔18〕廣東省中山市中級人民法院 (2018)粵20 行終82 號行政裁定書。

有的法院則認為學區劃分是具體行政行為,屬于行政訴訟的受案范圍。如C3 中,顧某第一次訴訟的二審法院否定了一審法院的觀點而認為:“建鄴教育局每年對轄區內施教區進行劃分的行為屬于具體行政行為。”〔19〕南京市中級人民法院(2014)寧行訴終字第127 號行政裁定書。再如C9 中,二審法院也否定了一審法院的觀點而認為:“溫州市教育局作為教育行政主管機關于2016 年5 月對轄區內上田小區初中學區進行劃分的行為屬于具體行政行為,具有可訴性,屬于行政訴訟的受案范圍。”〔20〕同前注〔13〕,浙江省溫州市中級人民法院 (2017)浙03 行終226、227、228、229、230、231 號行政裁定書。

(二)學區劃分:劃定公立中小學校招生區域的可訴行政行為

具體行政行為這一法律概念已從《行政訴訟法》中刪除。但抽象行政行為與具體行政行為作為一種識別受案范圍的分析框架,在司法實踐中仍慣性地存在著。

縣級以上教育行政部門為了實施義務教育,規范入學秩序,每年都要開展義務教育招生入學工作,確定招生入學條件,劃定所屬學校的招生區域,以實施意見、實施辦法、通知或公告等書面文件方式為載體向公眾發布,并以此審定適齡兒童入學資格。細究起來,義務教育招生入學工作實際上由兩個階段組成。第一個階段是當地教育行政部門確定并公布招生入學條件和所屬學校的招生區域。這個階段有兩部分內容構成,即確定招生入學條件與劃定招生區域。對于劃定招生區域這部分內容,有的地方將其放在招生辦法或實施意見等文件的正文中一并公布,有的將其作為單獨文件公布,還有的將其作為招生辦法或實施意見等文件的附件予以公布。第二個階段是當地教育行政部門依據前一階段的行為,審查確定適齡兒童入學資格。在這個這階段,有的地方還會授權所屬學校向學生發放入學通知書。

這兩個階段包含著三個相連但獨立的公法行為。第一個階段包括兩個公法行為,即第一個公法行為是縣級以上教育行政部門確定招生入學條件(以下簡稱“條件確定行為”);第二個公法行為是縣級以上教育行政部門劃定所屬學校招生區域,不管這部分行為內容是以何種形式存在,以何種名稱出現,都是一個獨立的公法行為,即學區劃分。第二個階段有一個公法行為,即縣級以上教育行政部門對適齡兒童入學資格的具體審查與最終確認(以下簡稱“資格審定行為”)。

若借用具體行政行為與抽象行政行為的分析框架,條件確定行為針對的對象為特定區域符合一定條件的適齡兒童,但是人口的流動性(比如戶籍遷入或遷出)仍為這種特定化帶來了不確定性,故而該公法行為因對象的不確定性、反復適用性,具有抽象行政行為的特征。學區劃分即劃定所屬公立中小學校招生區域,實際上就是劃定區域內房產的學區歸屬(俗稱“學區房”)。這里要特別注意,該行為的直接對象是區域內的房產,而非該區域內不確定的適齡兒童,其行政相對人則是特定的公立中小學校。資格審定行為針對的對象已特定化和具體化,并對這些適齡兒童的權利義務產生實際影響。所以,學區劃分和資格審定行為皆因對象的確定性、效力的直接性,具有具體行政行為的特點。

(三)分析與反思:概念混淆下的司法邏輯

在學區劃分的行政訴訟案件中,不少案件主要針對的是學區劃分。例如:在C1,原告針對的是當地教育部門“將其所購房屋劃出寧波海曙外國語學校的學區服務區的行為”;在C3,原告針對的是當地教育部門“將其所居住的吉慶家園的房產劃到南湖三小的行為”;在C5,原告針對的是將其所居住的公館1866 小區的房產劃入民順小學單校劃片范圍的行為;在C6,原告針對的是當地教育部門將其所居住的“中山市大信新家園的房產劃入廣豐小學招生范圍的行為”;在C9,原告針對的是當地教育部門將其所居住的上田小區的房產劃入第十九中學,而不是第二十七中學的行為。

遺憾的是,不少法院未能有效識別條件確定行為與學區劃分。有的法院將學區劃分混同在條件確定行為中或拒絕視其為獨立行政行為,僅從條件確定行為特點上去論證其抽象行政行為特性,從而排除在受案范圍內,如C1、C5。有的法院則未能充分把握學區劃分的實質,錯誤地將劃定招生區域的對象認定為區域內不特定多數人,從而排除在受案范圍外,如C6。當然,也有一些法院,正確地將其認定為具體行政行為,納入受案范圍。但是,這些法院往往是出于對公民權益展開救濟的一種慎重選擇,并非真正認識到了學區劃分的實質。像C3 第一次訴訟的二審法院和C9 的二審法院,都否定了一審法院的觀點并認定學區劃分是具體行政行為,但都未能給予充分有力的解釋和論證。值得一提的是,C3 第二次訴訟的二審法院明確指出:“建鄴區教育局對全區范圍內每一施教區的劃分均構成獨立的行政行為,其對全部施教區的劃分系若干項行政行為的聚合。”〔21〕同前注〔10〕,江蘇省南京市中級人民法院(2016)蘇01 行終139 號行政判決書。C9二審法院也指出:“溫州市教育局作為教育行政主管機關于2016 年5 月對轄區內上田小區初中學區進行劃分的行為屬于具體行政行為”。〔22〕同前注〔20〕。法院的這些表述,顯示他們已察覺所爭訟行政行為針對的直接對象是區域內的房產,只是還不夠明確。

有的法院因未能認真區分兩個階段的行為,將第二個階段的公法行為混同在了第一個階段的公法行為中,雖然結論對了,但是論證的對象卻錯了。如C3 第二次訴訟,顧某年滿6 周歲,已根據南京市建鄴區教育局第一個階段的兩個公法行為,確定了具體的入學學校。此時顧某提起訴訟實際上針對的是資格審定行為。當然,該案中資格審定行為是否合法,關鍵取決于第一個階段兩個公法行為是否具有合法性。這兩個公法行為在該案中應是附帶審查,而非直接的訴訟對象。該案法院肯定了資格審定行為的可訴性,但從論證對象上來看,指向的卻是第一個階段的兩個公法行為:“本案中,建鄴區教育局于2015 年5 月26 日作出《2015 年建鄴區小學入學工作實施辦法》及其附件。從其附件的內容看,對轄區內的施教區進行了明確而具體的劃分,所針對的是特定對象,直接對該施教區當年即將入學的適齡兒童的權利義務產生了實際影響,屬于可訴的行政行為。”〔23〕同前注〔21〕。

相對那些在抽象行政行為與具體行政行為的分析框架內對學區劃分定性產生分歧的法院,有個別法院的立場與邏輯就比較吊詭了。如C13 中,原告因不服北京第二實驗小學涭水河分校對其作出的《小學入學通知書》而向被告西城區人民政府申請行政復議,但被告認為該行為不屬于行政復議受案范圍。法院面對這一爭議,首先指出:“該《小學入學通知書》是教育行政主管部門采取電腦隨機派位方式對適齡兒童就讀學校進行統籌分配的外在表現形式,故原告實質是對西城區教委小學入學派位行為不服。”這個分析應該說很到位。原告針對的就是這一入學派位行為,而這個行為直接決定了他所入讀學校,對其權利義務無疑產生實際影響。可以說,這是典型的資格審定行為,理應納入受案范圍。但法院接著的論證邏輯就很奇怪了:“西城區教委采取電腦隨機派位的方式對原告就讀學校在其戶籍所在地所屬學區范圍內進行統籌分配,該分配行為是依據技術操作規范實施的,并未影響適齡兒童接受義務教育的基本權利,不屬于可納入行政復議范圍的具體行政行為。”〔24〕北京市第四中級人民法院(2017)京04 行初1151 號行政裁決書。顯然,法院把手段當成了目的。西城區教委采用電腦隨機分配方式進行入學派位。電腦隨機分配行為僅僅是一種手段,確定適齡兒童的入學學校才是入學派位的目的。可見,教委的入學派位行為并不等同于電腦隨機分配行為。從原告的角度來看,顯然他質疑的也不是電腦隨機分配方式,而是不服入學派位的結果。這么看來,該法院把一個直接影響到當事人權利義務的具體行政行為,草率地說成是一個技術操作實施行為,從而否定了行政相對人的法律救濟權,多少顯得有點缺乏法治精神。

上文主要是借用具體行政行為與抽象行政行為的分析框架,對學區劃分受案范圍的法院立場展開分析與反思。隨著法律的修改,這一分析框架因其難以修復的缺陷,終將退出歷史舞臺。若放棄這一分析框架,按現行《行政訴訟法》及相關司法解釋進行界定,條件確定行為是制定規范性文件行為,具有反復適用性,不能以其為直接對象提起行政訴訟;學區劃分和資格審定行為因明確、具體,會對行政相對人和(或)利害關系人的權利義務產生實際影響,應納入行政訴訟范圍。

三、僅適齡兒童具有學區劃分的行政訴訟原告資格

行政訴訟受案范圍的存在主要是基于司法權與行政權平衡考量,對原告資格的要求則主要是為了限定公民權利救濟的范圍。在學區劃分行政訴訟案件中,除了對學區劃分法律性質有不同認識外,法院在原告資格的認定上也存在分歧。

(一)原告資格的司法爭議:適齡兒童抑或包括非適齡兒童

行政訴訟對原告資格有要求。從1989 年《中華人民共和國行政訴訟法》(以下簡稱《行政訴訟法》)第2 條,到2000 年《最高人民法院關于執行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》第12 條,再到2014 年修訂后《行政訴訟法》第 25 條第1 款,我國立法與司法解釋對行政訴訟原告資格進行了發展與完善。根據這些規定,行政訴訟原告資格主要通過對行政相對人和利害關系人的認定來確認。

司法實踐中針對學區劃分提起訴訟的原告,主要有兩類,一類是適齡兒童、少年(以下簡稱“適齡兒童”),即屬于當年招生對象,包括年滿六周歲的兒童與小升初學生;另一類是非適齡兒童、少年(以下簡稱“非適齡兒童”),即不屬于當年招生對象,包括未滿六周歲兒童與非小升初學生。法院基本上都肯定適齡兒童的原告資格,但作為學區劃分的行政相對人還是利害關系人,則有不同看法。如C12中,二審法院將適齡兒童視為該行政行為的相對人:“《義務教育階段學校施教區調整方案》的行政相對人應為施教區范圍內當年即將入學的適齡兒童、少年。”〔25〕江蘇省淮安市中級人民法院(2017)蘇08 行終111 號行政裁定書。但C6 中,一審法院則將適齡兒童視為該行政行為的利害關系人:“與《西區2017 年公辦小學招生學位路段劃分公告》有利害關系的是2017年擬入讀小學的適齡兒童。”〔26〕廣東省中山市第一人民法院行(2016)粵2071 行初943 號政裁定書。

非適齡兒童是否具有原告資格,則有兩種對立的觀點。有的法院認為,非適齡兒童不具有原告資格,既不是該行政行為的相對人,也不是利害關系人。如C3 第一次訴訟的二審法院對此有著清晰的表述,先否定了未滿六周歲的顧某是學區劃分的相對人,接著進一步詳細論證了顧某也非該行政行為的利害關系人。〔27〕同前注〔9〕,南京市中級人民法院 (2015)寧行終字第1 號行政裁定書。有的法院則認為非適齡兒童具有原告資格,是該行政行為的利害關系人。如C9第一次訴訟,二審法院就認為:“上訴人陳某作為上田小區的適齡學生,雖非2016 年小升初的學生,但鑒于溫州市教育局對學區劃分的穩定性,該學區劃分行為對其仍產生了實際的影響,與其具有利害關系。現上訴人陳某認為該學區劃分行為侵犯其合法權益,向一審法院提起行政訴訟,具備原告的主體資格。”〔28〕同前注〔20〕。

由上可知,司法實踐中學區劃分原告資格的分歧主要在于以下兩個問題:一是適齡兒童是該行政行為的相對人還是利害關系人;二是非適齡兒童是否為該行政行為的利害關系人。

(二)適齡兒童:學區劃分的利害關系人

行政訴訟關于受案范圍與原告資格的制度設計根源于司法的局限性和資源的有限性。從功能上來看,受案范圍和原告資格都屬于典型的行政訴訟控制手段。面對學區劃分行政訴訟原告資格的實踐分歧,我們可以在原告資格制度的目的、根源及其現實功能的基礎上展開思考,從法規范層面分析原因,結合現實情況反思解決的可能路徑。當然,這不僅需要法治理想,也要帶點實用主義。

那么,適齡兒童到底是學區劃分的行政相對人還是利害關系人?行政相對人和利害關系人不僅是學理概念,也是法律概念。《行政訴訟法》第 25 條第 1 款規定:“行政行為的相對人以及其他與行政行為有利害關系的公民、法人或者其他組織,有權提起訴訟。”在學理上或實踐中,一般把該法條中的“行政行為的相對人”簡稱為行政相對人,把“其他與行政行為有利害關系的公民、法人或者其他組織”簡稱為利害關系人。我國法律對何謂“相對人” “利害關系”沒有給出明確的解釋。學界對行政相對人的理論研究較早較多,出現各種說法,其中較有代表性有管理論說、權利義務說等。對利害關系人的研究相對較少。司法實踐中對于利害關系人的判斷經歷了從“直接聯系說”“實際影響論”到“保護規范理論”的變化。〔29〕參見章劍生:《行政訴訟原告資格中“利害關系”的判斷結構》,載《中國法學》2019 年第4 期,第264 頁。

簡而言之,行政相對人就是行政行為的“受領人”,其權利義務受該行政行為的決定。利害關系人則非該行政行為的“受領人”,但其權利義務受到該行政行為的影響。學區劃分是教育行政部門劃定所屬公立中小學校招生區域的范圍,換言之,所屬學校只能按劃定區域范圍進行招生。所以,公立中小學校是學區劃分的受領人,其權利義務受該行為決定。適齡兒童則不是該行為的相對人,但該行為會對劃定區域內適齡兒童的權利義務(比如有權上哪所學校或有義務到哪所學校報到,最終涉及就近入學、教育平等權的實現等)造成實際的影響。因此,適齡兒童是該行為的利害關系人。

實踐中,學校招生區域往往是根據住宅小區或樓棟進行統一劃分,一般會有較多的利害關系人。若某一利害關系人對學區劃分提起訴訟,自然會牽涉到其他利害關系人的權益。針對該類案件,法院應考慮訴訟第三人的確定與追加問題。從所收集的案例來看,我國多數法院目前在審理該類案件時,基本上未能注意到這一問題。僅C6 中,二審法院為了說明學區劃分不屬于受案范圍,給出了一個理由:“從審理程序上來看,相關學區劃分方案涉及不特定多數人,如果其可以單獨成為行政訴訟標的,相關裁判就可能減損相關人員的權益,對于裁判足以影響第三人權益的人民法院應當追加為第三人,顯然,第三人無法確定,追加在司法程序上不可能做到。”〔30〕同前注〔18〕。該案法官顯然已意識到,一旦受理該類案件必然要面臨確定與追加訴訟第三人的問題。第三人確認的確會比較麻煩,不過并非如該案法官所慮的那樣將無法確定。

作為學區劃分利害關系人的適齡兒童并非為不特定多數人,因為在規定的時點和固定的區域,是完全可以確定的。而且,原告一般只針對特定內容。比如C3 中,顧某針對的只是學區劃分中與其所在小區有關的部分,請求撤銷該部分內容。若僅涉及特定住宅小區,適齡兒童的確定更為容易。當然,特定區域內適齡兒童雖可確定,但數量可能較為龐大。在追加第三人的程序上,其消耗的司法資源也可能較大。鑒于此,本文建議針對學區劃分的訴訟案件,法院在確認與追加第三人的司法操作上,可以采用告示通知和利害關系人自愿申報的組合方式。

(三)非適齡兒童:不是學區劃分的利害關系人

非適齡兒童是否具有原告資格,關鍵在于其是否為該行政行為的利害關系人。學區劃分對適齡兒童權利義務的影響毋庸置疑,對非適齡兒童權利義務是否有影響以及何種影響,則需要謹慎分析。司法實踐中,主張學區劃分對非適齡兒童有影響的主要理由是該行政行為具有穩定性、可預期性。如C9 中,二審法院認為:“上訴人陳某作為上田小區的適齡學生,雖非2016 年小升初的學生,但鑒于溫州市教育局對學區劃分的穩定性,該學區劃分行為對其仍產生了實際的影響,與其具有利害關系。”〔31〕同前注〔20〕。至于對非適齡兒童的“實際的影響”體現在哪些方面,法院并未給予說明。或許在C3 中,作為非適齡兒童的顧某被法院以不具有原告資格駁回起訴后,所提起的上訴理由中可以找到些許線索:“教育局劃分、調整學區的行為,對于固定區域的人群具有強烈的預期性,直接影響到該區域人群的社會活動與生活。”〔32〕同前注〔27〕。在原告看來,學區劃分對非適齡兒童的社會活動和生活會有直接和實際的影響。如果從“社會活動和生活”這么寬廣的視角來看,無疑學區劃分會對非適齡兒童以及廣大人民群眾有“實際的影響”,甚至可能影響到其人身安全、身心健康。

本文無意指摘這種觀點,從普通民眾視角來看也不覺得荒唐。但是,法律和法律人則需要嚴謹,畢竟司法資源有限。“法院判斷‘利害關系’時,要么采用‘直接聯系論’,要么采用‘實際影響論’,其判斷標準都偏向于主觀性,因而難免個案中法院判斷方法上的任意性。”〔33〕同前注〔29〕,章劍生文,第244 頁。為了彌補這種不足,最高人民法院在劉廣明訴張家港市人民政府行政復議案中引入保護規范理論。根據章劍生教授的學理解讀,該案提供了一個行政訴訟原告資格“利害關系”三要件的判斷結構,即公法規范要件、法定權益要件、個別保護要件。若按這一判斷結構來分析,非適齡兒童難以認定為學區劃分的利害關系人。首先,非適齡兒童與學區劃分并不具有公法上的利害關系。盡管學校招生區域劃分具有穩定性,但畢竟每年重新作出,與其發生公法利害關系的只能是適齡兒童。其次,非適齡兒童并不擁有教育行政部門在作出該行政行為時應“考慮、尊重和保護”的法定權益。從我國法律規定來看,比如《義務教育法》第1 條規定:“保障適齡兒童、少年接受義務教育的權利,保證義務教育的實施”,顯然僅有適齡兒童才擁有義務教育法上的權益。最后,非適齡兒童也沒有教育行政部門作出該行政行為所依據的行政實體法要求行政機關“考慮、尊重和保護”特定的、個別的公民、法人或者其他組織的權益。

若退一步不按這一判斷結構來,或就認為有實際的影響,從而認定非適齡兒童為學區劃分利害關系人,具有原告資格。那么,后續同樣面臨著第三人的確定和追加問題。可是,非適齡兒童的范圍如何確定?從出生到未滿六周歲,都屬于非適齡兒童。比起前面的適齡兒童,這非適齡兒童還真是不確定的多數人。可能有人爭辯道,只要在規定的時點和固定的區域內,非適齡兒童也是可以確定的。姑且不論,這些非適齡兒童存在的各種可能的變數。若將剛出生的嬰兒列為該類案件的第三人,可誰能證明學區劃分對這剛出生的嬰兒已造成了實際的影響,誰又能肯定學區劃分的穩定性會一直持續到他/她成為適齡兒童?!所以,不管是從法規范、法理論,還是法實踐來看,將非適齡兒童視為學區劃分的利害關系人而具有原告資格,都不是很適合。

四、戶籍所在地之上不應增加學區劃分條件

盡管對受案范圍和原告資格這兩個程序性問題有著各種分歧,法院對學區劃分爭訟中的實體問題則有不少共識性的回應。大多數原告質疑教育行政部門學區劃分的合法性和合理性,其法源依據主要是《義務教育法》第12 條。

對《義務教育法》第12 條的規定,往往聚焦在“就近入學”上,其前綴“戶籍所在地”時常被忽視。學區劃分時所考慮的轄區內適齡兒童數量與分布情況,一般是以戶籍所在地為前提。可以說,戶籍所在地是學區劃分的基本條件。從所收集整理的案件來看,對學區劃分的質疑主要有以下兩點:一是學區劃分時除了考慮戶籍所在地,還增加其他條件,如具備房產證等,是否合法?二是學區劃分時所采用的劃分基準,是否符合就近入學這一法律規定?本節與下一節將分別就這兩個問題,具體考察分析法院的司法立場及其背后的邏輯與理由。

(一)法院觀點與論證邏輯:戶籍所在地并非唯一條件

因有的案件從程序上被駁回了,法院未能對戶籍所在地之上增加條件是否合法這一問題進行實質審查和實體判定。比如C11,原告王某1 的監護人在戶籍所在地沒有自己的房產,原告認為“被告以沒有房子來拒絕原告在戶籍所在地學校就近入學的規定違反了義務教育法。”〔34〕新昌縣人民法院(2017)浙0624 行初131 號行政裁定書。該案法院因以不屬于受案范圍和不具有原告資格為由從程序上駁回了起訴,沒有對該實體問題展開合法性審查。類似案件還有C15。〔35〕北京市海淀區人民法院 (2018)京0108 行初429 號行政裁定書。

目前來看,對這一問題進行實質審查與判定的主要是C4。南京市鼓樓區教育局發布的《南京市鼓樓區2015 年小學招生工作實施辦法》(以下簡稱《實施辦法》)中規定:“適齡兒童入學,應具有所在施教區家庭正式常住戶口,其戶口原則上應隨父母(法定監護人)一方戶籍,且戶籍與實際常住地、產權證(產權證是指房屋所有權證,持有者為適齡兒童的法定監護人)三者一致的,可正常報名。”陳某1為適齡兒童,與其法定監護人的戶口所在地址都為鼓樓區虎丘路,但是其監護人在此只有一間20 多平方米的公租房。鼓樓區教育局認為陳某1 不符合《實施辦法》的規定,沒有將其安排到招生區域包括虎丘路的力學小學,而是統籌安排到較遠的另一所小學。陳某1 向南京鐵路運輸法院提起了行政訴訟,認為:“被告的學區劃分涉及原告的部分違反了《義務教育法》第十二條的規定,造成同一戶籍地兒童沒有平等地享受教育資源。”〔36〕南京鐵路運輸法院(2016)蘇8602 行初928 號行政判決書。

該案法院并沒有支持原告訴求,認為鼓樓區教育局有關戶籍、實際常住地、產權證“三者一致”的規定具有合法性,在其判決書中論證道:“國家明確了主體與原則并進行授權,省級政府、教育主管部門、縣級地方政府教育主管部門根據管轄區域內的情況作出了進一步明確規定,并最終由入學者當地教育行政部門作出明確規定,這既是基于我國目前各地的客觀發展情況,也是基于教育行業的復雜性,體現了《義務教育法》中原則性與靈活性的規定精神,既符合客觀實際,亦能保障適齡兒童的入學權利。”〔37〕同上注。

對法院的論證理由稍加分析可以發現,其背后的邏輯實際上很簡單:因為鼓樓區教育局有權作出規定,所以這規定就是合法的。但該案的爭點或原告質疑的,并不是鼓樓區教育局有沒有職權作出規定,而是依職權所作出的規定是否合法。換言之,焦點不在于被告有沒有職權,而是有沒有濫用職權。可是,法院用大段篇幅引用《義務教育法》的條款和江蘇省各項規定,展示法律規定的內容與授權,強調這種授權是充分考慮了“客觀發展情況”“教育行業的復雜性”,體現了“《義務教育法》中原則性與靈活性的規定精神”,從而論證鼓樓區教育局有權作出規定的合法性和正當性。但對于依授權后作出的“三者一致”規定是否合法,是否“符合客觀實際”,是否“保障適齡兒童的入學權利”,法院卻沒有任何解釋與說明。顯然,法院避重就輕,并未抓住爭點的實質。

(二)內部證成視角:戶籍所在地之上增加條件不合法

以探究終極真理的科學精神來說,人類能否超越“明希豪森”的三重困境,仍會疑慮重重,但是“不能因為無法找到百分之百的確實性,而讓我們人類的決定完全交給無根據的決斷或無理由的人性。”〔38〕[德] 羅伯特·阿列克西:《法律論證理論》,舒國瀅譯,中國法制出版社 2002 年版,第2 頁。可以說,法律論證理論正是此種語境下的一種努力。司法裁判應該經受法律論證理論的檢驗。正是基于這一認識,本文認為有必要借用內部證成和外部證成理論,對該案法院的立場及論證進行一番檢視與反思。

“內部證成處理的問題是:判斷是否從為了證立而引述的前提中邏輯地推導出來;外部證成的對象是這個前提的正確性問題。”〔39〕同上注,羅伯特·阿列克西書,第274 頁。可見,內部證成關注的是法律條款的適用及其三段論的邏輯推演,外部證成強調的則是法律條款的正確性理由。請注意,這里的法律條款是廣義上的,指涉所有作為司法決定的前提的法律法規和其他規范性文件的規范條文。

對于戶籍所在地之上增加房產要求的規定是否合法這一問題的判斷,從內部證成來看,關鍵在于找到作為大前提的法律條款。在C4,法院把《義務教育法》第7 條第1 款、《江蘇省實施〈中華人民共和國義務教育法〉辦法》第10 條、《江蘇省義務教育階段學籍管理規定》第6 條第1 款作為大前提,推出了鼓樓區有權進行規定,從而得出該規定合法。上文已指出這一論證存在的邏輯問題。實際上,《義務教育法》第7 條第1 款處理的僅僅是各級政府在義務教育實施中的職責分工,而要判斷各級政府依職權作出的規定在內容上是否合法,則要看是否符合《義務教育法》第12 條第1 款的規定。因為《義務教育法》第12 條第1 款才是從內容上規定地方各級政府都必須要履行的法定職責,即“應當保障適齡兒童、少年在戶籍所在地學校就近入學”。所以,《義務教育法》第12 條第1 款才是真正的大前提。

那么,根據這一條款,能否邏輯地推演出“三者一致”規定的合法性呢?顯然很難。因為作為大前提中的“戶籍所在地”,與作為小前提中的“三者一致”,無法形成涵攝關系。戶籍所在地是一個重要的法律概念。公民的戶籍所在地指的是公民的戶口登記簿上的住址。根據現行有效的《中華人民共和國戶口登記條例》(1958 年全國人大常委會發布)第5 條和第6 條的規定可知,公民戶口登記簿上的住址,一般指公民經常而實際居住的地址。正是基于這樣的定位,我國法律中一般將公民的住所地理解為公民的戶籍所在地。住所這一法律概念本身包含著久居意愿和久居事實兩大要素。由于戶口登記管理上的滯后性,有時公民的實際常住地跟戶籍所在地會出現偏差。為了應對這種情況,法律規定將經常居住地視為住所。但這規定改變不了公民的戶籍所在地和經常居住地不一致的事實。要解決這種不一致,最終只能仰賴戶籍制度的徹底改革。當然,這種現實中的不一致,也改變不了戶籍所在地原初所包含著的經常而實際居住地這一基本內涵。同時,作為具有法律效力的登記事項,戶籍所在地的確定,可依據諸多事實,比如出生、婚姻、工作、購房、租賃公租房等。可見,公民的戶籍所在地并不必然包含著公民擁有自己的房產。

按上面的理解來分析,南京鼓樓區教育局要求戶籍、實際常住地、產權證“三者一致”規定中,“實際常住地”可以被戶籍所在地這一法律概念所涵攝,但是“產權證”則超出這一法律概念的內涵。因此,從內部證成來看,戶籍所在地之上增加房產的規定不能從大前提中邏輯地推演出來,不具有合法性。

(三)外部證成視角:戶籍所在地之上增加條件不合理

從外部證成來看,大前提《義務教育法》第12 條第1 款是否具有正確性理由,這是一個關涉到立法層面的問題。在戶籍制度尚未根本改動之前,以戶籍所在地作為適齡兒童就近入學的基本要求,符合制度環境與客觀實際,具有一定的正確性。作為小前提的“三者一致”規定,特別是硬性要求房產證,不僅超出了法律要求,增加了適齡兒童監護人不必要的負擔,而且與現有的戶籍制度改革方向背道而馳。根據《國務院關于進一步推進戶籍制度改革的意見》(國發[2014]25 號),我國將逐步放寬大中小城市的落戶制度,只要有合法穩定住所(含租賃)的人員,在符合規定條件下,可以在當地申請常住戶。因此,從外部證成來看,戶籍所在地之上增加房產的規定并不可取,不具有合理性。

另一個類似案件是C19。適齡兒童姜某某與其父母租住在揚州市江都區實驗小學新校區的學區房。江都區教育局規定,適齡兒童隨父母(或其他法定監護人)具有合法產權的居住地為確定適齡兒童在何施教區入學的主要依據。姜某某因不符合條件,而被拒絕安排進入江都區實驗小學新校區。姜某某向法院提起訴訟,認為江都區教育局“違反了《中華人民共和國義務教育法》及國務院頒布的房屋居住人租購同權的法令,非法剝奪原告就近入學江都實驗小學接受義務教育的權利,是非法行政行為,要求被告重新安排原告至江都實驗小學接受教育”。對于原告的訴求,法院同樣未予以支持。不過,該案法院論證的重心主要放在了租購同權問題上:“國家、江蘇省及揚州市尚未在教育行政領域制定關于落實租購同權的規范性文件,據此,被上訴人揚州市江都區教育局并無依照租購同權履行法定職責的政策依據。”〔40〕江蘇省揚州市中級人民法院 (2019)蘇10 行終199 號行政判決書。

該案看上去跟C4 很相似,都是因當地教育行政部門要求有房產而無法就近入學,但細究起來,還是有較大不同。在C4 中,當地教育行政部門是在法定的戶籍所在地這一條件之上增加房產證的要求。陳某1 是戶籍所在地在施教區范圍內,但沒房產。在C19 中,當地教育行政部門實際上只要求有房產權,而沒強調戶籍所在地。姜某某則是既沒房產,其戶籍所在地也未在施教區范圍內。判決書中對姜某某戶籍所在地這一細節未予以關注和明確。按我國現有制度和實際情況來看,姜某某的父母無法以租賃私人房屋合同為依據,申請將其戶籍所在地變更為租賃房所在地。由于當地教育行政部門沒提戶籍所在地這法定條件,才給姜某某留下了以租購同權為由的質疑空間。要是沒有忽略這一法定條件,像姜某某這種情況,若要以租購同權為由進行質疑的話,首先質疑的應是戶口登記部門,而不是教育行政部門。毋庸置疑,租購同權是一種符合時代發展的趨勢。但是,在租購同權制度還不完善之時,戶籍制度尚未取消之際,堅持以戶籍所在地為唯一條件安排本地適齡兒童就近入學,仍不失為一種適宜的選擇。

五、相對意義上的最近入學是學區劃分的法定基準

如果說,以適齡兒童戶籍所在地為學區劃分的條件是個相對容易實現的制度安排,那么,保障適齡兒童在戶籍所在地就近入學,則是個具有一定難度的制度要求。相對“戶籍所在地”的確定性,“就近入學”更像是個不確定性的概念。何謂“就近入學”,法律上沒有明示。按《現代漢語詞典》中的解釋,“就近”指“在附近”。可“在附近”并不是一個非常精準的表達,具有一定的主觀性與不確定性。這個概念容易給人一種很直觀的感覺,就是“近”。也正是基于這樣的感覺與理解,公民一旦自己所上的學校不是離家最近的,那就不算“近”,由此就會質疑當地教育行政部門學區劃分的合法性或合理性。

(一)司法共識:“就近入學”并非最近入學

在所收集整理的學區劃分行政訴訟案中,以“就近入學”為爭議焦點的主要有C2、C3、C9、C12、C13 等案。除C12 因原告資格不符被駁回起訴,其他幾個案件中,法院對這一爭議焦點問題都進行了審查與判定。從時間上來看,C2 是“就近入學”爭議的最早案件。原告朱某某因戶籍所在地沒有對口的學區,后當地教育局將其安排到離家較遠的一所小學。原告主張教育局應該考慮按原告戶籍地由近及遠安排學校。〔41〕參見上海市浦東新區人民法院(2014)浦行初字第158 號行政判決書。C3 則是該類爭議最具代表性也是最有影響力的案件。〔42〕該案被人民法院報評選為“2016 年度人民法院十大民事行政案件”“南京法院2016 年度十大典型案件”。本文將以C3 為主,對法院的司法立場及其論證理由與邏輯,展開分析。

顧某戶籍所在地的吉慶家園附近有兩所小學,一所是距離0.33 公里的新城小學北校區,另一所是需要穿過8 條馬路,過8 個紅綠燈,距離1.29 公里的南湖三小。吉慶家園的學區為南湖三小。與此同時,距離新城小學北校區2.83 公里的某小區以及1.54 公里、1.03 公里的兩個在建樓盤,被劃入新城小學北校區招生區域。〔43〕同前注〔9〕。對此,顧某質疑南京市建鄴區教育局將吉慶家園劃入南湖三小而不是新城小學北校區的學區劃分,違反了《義務教育法》中就近入學的法律規定。

前文已提到,C3 的訴訟經歷相當曲折。2014 年首次提起行政訴訟,先是以不屬于受案范圍為由被一審法院駁回起訴,二審法院撤銷一審裁定,發回重審。重審一審法院又以原告資格不符為由駁回起訴,二審法院維持一審裁定。2015 年已為適齡兒童的顧某再次提起訴訟。此次訴訟也經歷了兩審。在這次訴訟中,法院對建鄴區教育局將吉慶家園劃入南湖三小的學區劃分是否合法及合理進行了回應。

兩審法院一致認為建鄴區教育局的學區劃分合法合理。一審法院論證道:“由于本市建鄴區學校資源與人口分布不均衡,客觀上施教區的劃分不可能保證所有適齡兒童均入學至離家庭住址最近的學校,只能從總體上滿足所劃分的區域符合‘就近入學’原則。” 二審法院進一步明確道:“因此‘就近入學’本身并不意味著直線距離最近入學。”〔44〕同前注〔21〕。

對法院的論證稍加提煉,可以發現其背后的基本邏輯是:由于客觀原因,“就近入學”并不意味著最近入學,只要適齡兒童整體上實現了“就近入學”,那么學區劃分就是合法合理的。無疑,法院抓住了案件爭議的焦點,即應如何理解“就近入學”。對此,法院的解讀有兩點:一是“就近入學”不等于最近入學;二是“就近入學”是就適齡兒童的整體而言,而非個體而言。

可以說,該案法院的上述立場和觀點,特別是“就近入學”不等于最近入學,對之后類似案件有著很大的影響。如C9,法院幾乎是照搬這一觀點:“現實中,受適齡學生、學校分布不均勻,道路、街區狀況不規則等因素的影響,‘就近入學’并不意味著單一的按直線距離最近入學。”〔45〕同前注〔14〕,溫州市鹿城區人民法院(2017)浙0302 行初290 號行政判決書。再如C13,法院也有相似的表述:“就近入學原則不能簡單狹隘地理解為派位學校必須距離每一位適齡兒童戶籍所在地直線距離最近,否則既無實現的客觀現實基礎,亦不能保證在一定行政區域范圍實現入學派位政策最大限度的公平。”〔46〕同前注〔24〕。同時,這一觀點也被教育部所認同與吸收。如教育部辦公廳印發的《關于做好2016 年城市義務教育招生入學工作的通知》中就指出:“鑒于一些地方人口分布和學校布局具有不均勻性、街區形狀具有不規則性,就近入學并不意味著直線距離最近入學。要充分考慮可能影響公平的各關鍵要素,確定相對科學的劃片規則,確保適齡兒童、少年整體上相對就近入學。”

(二)“就近入學”法律內涵的解讀:從文義解釋到目的解釋

那么,法院對“就近入學”的兩點解讀是否正確合適?從性質上來說,法院的這一解讀,實際上就是對《義務教育法》第12 條第1 款所展開的一種司法過程中的解釋。“解釋乃是一種媒介行為,借此,解釋者將他認為有疑義文字的意義,變得可以理解。”〔47〕[德]卡爾·拉倫次:《法學方法論》,陳愛娥譯,商務印書館2003 年版,第193 頁。“就近入學”是個極其不嚴密的法律語言,〔48〕參見王凌云、謝兵:《“就近入學——劃區管理”模式的憲法批評》,載《前沿》2008 年第4 期,第104 頁。其內涵并不清晰,容易產生分歧。因此,要準確理解這一法律概念所承載的意義,需要借助法律解釋方法。

文義解釋是法律解釋的基礎,它不僅是開端,也是終點,因為一切法律解釋最終都不應超越文本。“就近入學”按字面理解,就是“在附近入學”。結合《義務教育法》第12 條第1 款的整個條文來看,指的就是在適齡兒童戶籍所在地附近入學。但“附近”并不是一個很精準的表達。“多近”才算是“附近”,具有很強的主觀性。在法律適用中,首先需要給“附近”確定一個合理的距離范圍。換言之,“就近入學”首先包含著對適齡兒童戶籍所在地與學校之間的合理距離要求。但若在合理距離范圍內有多所學校時,對“附近”的理解,可能就不僅僅是距離意義上的,還會是比較意義上的。對很多人來說,也許只有那個更近(或最近)的學校,才算是“附近”的學校。在此種語境下,“就近入學”既可能強調的是合理距離范圍內的入學,也可能指涉最近入學。可見,按文義解釋,“就近入學”肯定包含著對合理距離的要求,但也可能包含著最近入學這一意思。所以,當適齡兒童戶籍所在地周邊有多所學校時,就近入學是否意味著最近入學,僅用文義解釋方法顯然難以確定。

“法律解釋的最終目標只能是:探究法律在今日法秩序的標準意義(其今日的規范性意義),而只有同時考慮歷史上的立法者的規定意向及其具體的規范想法,而不是完全忽視它,如此才能確定法律在法秩序上的標準意義。”〔49〕同前注〔47〕,卡爾·拉倫次書,第199 頁。要準確理解“就近入學”的法律內涵,離不開對它的立法歷史與目的的探究。

“就近入學”作為一種政策,最早可追溯到1980 年中共中央、國務院發布的《關于普及小學教育若干問題的決定》。該文件首次明確提出:“力求使學校布局和辦學形式與群眾生產、生活相適應,便于學生就近上學。”后來,作為一種法律規定出現在1986 年的《義務教育法》第9 條中:“地方各級人民政府應當合理設置小學、初級中等學校,使兒童、少年就近入學。” 1992 年原國家教育委員會發布的《義務教育法實施細則》第26 條明確規定:“小學的設置應當有利于適齡兒童、少年就近入學。”之后,1994 年《中國教育改革和發展綱要》 和2001 年《關于基礎教育改革與發展的決定》 等文件中都有類似表述。由此可知,最初“就近入學”的規定是與學校(小學、初中)設置要求緊密聯系在一起。

2006 年修改后《義務教育法》第12 條第1 款中規定:“地方各級人民政府應當保障適齡兒童、少年在戶籍所在地學校就近入學。”從該條文表述來看,“就近入學”與學校設置要求的關聯性已被刪除,而是直接作為一項政府應當履行的法定職責。當然,學校設置也仍舊是政府的一項法定職責,被規定在了第15 條中。之所以有這樣的立法轉變,關鍵在于客觀情勢的變化。在二十世紀八十年代,對政府而言,義務教育的發展與完善,重點之一在于學校建設,包括學校在整體區域及數量上的布局與設置。所以,當時會直接強調政府設置學校時,應考慮適齡兒童的就近入學問題。經過二十年的發展,很多城鎮學校的整體布局和設置已相對成熟和定型。此時,政府要保障適齡兒童就近入學,就不僅僅要在新學校的設置方面進行考量,更要在已有學校的招生區域劃分層面進行落實。

對于“就近入學”的功能與目的,學界有不少解讀。其中較有代表性的觀點認為“就近入學”是為了防止擇校,實現教育資源的均衡化,最終促進教育公平。但是“這些目標夸大了就近入學政策的作用。就近入學對義務教育階段學校的均衡發展、實現教育的公平及推進素質教育和規范辦學行為可能會有一定的作用,但不是實施了就近入學這些目標就都能夠實現的,這些目標的實現還有賴其他一些政策措施。”〔50〕孫綿濤等:《改革開放以來中國就近入學政策的內容分析》,載《教育理論與實踐》2009 年第9 期,第18 頁。因此,要合理定位“就近入學”的功能與目的,還是應結合其發展歷史。上文對“就近入學”的立法歷史考察表明,“就近入學”從功能上來說,是政府(包括教育行政部門)設置學校和劃分學校招生區域的法定基準,其目的是為了方便學生安全上學。

為了落實這一功能與目的,國家有關部門對“就近入學”制定了相關標準。目前主要有兩大標準:一是,由1986 年原國家計委發布的《中小學校建筑設計規范》中所規定的:“中學服務半徑不宜大于 1000 米;小學服務半徑不宜大于 500 米。”該文件已于2010 年被住房和城鄉建設部發布的《中小學校設計規范》所廢止,但前者對“就近”所作的規定被后者全部保留。二是,由1987 年原國家教育委員會在《關于制定義務教育辦學條件標準、義務教育實施步驟和規劃統計指標問題的幾點意見》中所做的規定:“學生居住地與學校距離原則上應在 3 公里以內。”這兩大標準,在沒有更高效力層面的文件對此進行統一之前,都屬于有效的規定。依法律沖突適用原理,由教育行政部門主導的學區劃分的基準應以原國家教委的規定為主,因為住建部的規定主要針對是學校設置事項。

(三)“就近入學”:相對意義上的最近入學

對“就近入學”的立法歷史與目的進行一番探究之后,可以重新回到“就近入學”法律內涵的精準化解釋這一論題上。就學區劃分層面而言,所謂“就近入學”,從數值標準來說,一般指適齡兒童戶籍所在地與學校距離應在3 公里以內;若3 公里內有兩所及以上學校,交叉區域則應采用比較規則。所謂比較規則,是指交叉區域內的適齡兒童,按各居住地與各學校距離數值進行互相比較后,以相對意義上的最近入學為基本規則。若確因適齡兒童分布不均、學校接納容量有限、道路或街區狀況不規則等客觀因素所限,學區劃分可以突破最近入學規則,但應提供佐證,充分說理。易言之,“就近入學”并不等于最近入學,但應以相對意義上的最近入學為主。

C3中,顧某戶籍所在地吉慶家園3公里內有兩所小學。可以說,這兩所小學都在法定距離范圍內。若從“就近入學”的數值標準來說,將其劃入到1.29 公里外的南湖三小也是符合法律規定的。因該案屬于3 公里內有兩所學校的情形,吉慶家園正好在兩所學校招生的交叉區域,那么,這種情況下一般應采取相對意義上的最近入學規則。若確因適齡兒童分布不均、學校接納容量有限、道路或街區狀況不規則等客觀因素所限,建鄴區教育局也可以在提供充分證據的前提下突破最近入學規則進行學區劃分。

本案中建鄴區教育局將吉慶家園劃分到南湖三小可能并沒有突破最近入學規則。原告為了證明學區劃分的不合理,列舉了另外三個小區,一個是距離新城小學北校區2.83 公里,還有兩個距離分別是1.54 公里、1.03 公里。由于案件提供的信息并不全面,我們不知道這三個小區與南湖三小的距離是多少。若是假設案中所涉學校、小區都在同一直線上,吉慶家園在兩所學校之間,另三個小區在新城小學北校區的這一端。那么,根據案中所提供的數據可以推測出,其中距離2.83 公里、1.54 公里的兩個小區并不在兩所學校招生的交叉區域,僅屬于新城小學北校區的招生區域。剩下的兩個小區(即吉慶家園與距離1.03 公里的某小區),則正好在兩所學校招生的交叉區域內。假如交叉區域內只有這兩個小區,而且又只能各自被劃入一所小學。距離南湖三小,吉慶家園是1.29 公里,另一個小區是2.65公里;距離新城小學,吉慶家園是0.33 公里,另一個小區是1.03 公里。那么,根據比較規則,將距離南湖三小1.29 公里的吉慶家園劃入南湖三小,將距離新城小學北校區1.03 公里的一個小區劃入新城小學北校區,都符合相對意義上的最近入學規則。

當然,上述結論僅是在假設前提成立下站得住腳。比較可惜的是,該案并沒有圍繞這些關鍵問題展開取證、調查、辯論。所以,在兩所學校招生的交叉區域內,吉慶家園被劃入南湖三小究竟是否合法合理,在沒有完整數據的提供下尚不得而知。之所以有這樣的遺憾,顯然跟法院對“就近入學”解讀的不夠精準有關。法院的第一點解讀,即“就近入學”并不意味著單一的按直線距離最近入學,雖然沒錯,但過于粗糙簡單。鑒于學區劃分的現實復雜性,教育行政部門有一定自由裁量空間。為了規范行政裁量權,應對“就近入學”作更精準的解釋,使學區劃分更加公開、透明,從而防止權力恣意和腐敗,真正落實與保障適齡兒童的就近入學權益。法院的這一否定式解讀等于完全放飛了學區劃分中的行政裁量權。這不利于實現《行政訴訟法》第1 條關于“保護公民、法人和其他組織的合法權益,監督行政機關依法行使職權司法監督行政權”的立法目的。

“就近入學”是就適齡兒童的整體而言,而非個體而言。這是法院的第二點司法解讀。首先,該解讀對《義務教育法》第12 條第1 款中“保障適齡兒童就近入學”做了限縮解釋。其次,這一限縮解釋進一步擴大了教育行政機關的裁量權,不利于保障適齡兒童的就近入學。最后,在就近入學問題上,整體上的適齡兒童與個體上的適齡兒童并不存在實質的利益沖突。只有對個體視角下適齡兒童就近入學的保障,才有整體意義上的適齡兒童就近入學的實現。可見,這一點解讀也不是很科學。

六、結語

現實中,教育行政部門學區劃分引發的質疑與爭議,遠遠多于所收集到的司法案件。這一方面說明教育資源不均或教育資源分配不合理的客觀存在,另一方面凸顯了民眾對優質教育與教育公平的強烈期許。基于成本與風險的考慮,人們雖對學區劃分充滿質疑與不滿,但并不會都愿意花大量時間與精力去尋求司法救濟。可以說,學區劃分行政訴訟案件只是學區劃分爭議的冰山一角。不過,正是有了這冰山一角,才讓我們有機會去審視與反思學區劃分法治化。當然,這歸功于那些愿意為權利而不懈提起司法救濟的公民們。他們的訴訟行為背后是對法律的信仰和司法的信任。法院不應辜負這份信任。較為可惜的是,在已有的19 起訴訟案件中,原告基本上都敗訴,或被程序上駁回起訴,或從實體上被駁回訴求。這說明學區劃分中的維權之路,任重道遠。

在程序問題的分歧和實體問題的處理中,我們可以看到一些法院在學區劃分行政訴訟案件中的不足。由于未能細致區分義務教育招生入學工作中的3 個公法行為的法律特性,將學區劃分混同在條件確定行為中,有的法院草率地駁回原告起訴;由于未能認真考量學區劃分的法律關系及利害關系人特點,有的法院草率地認定非適齡兒童的原告資格,從而不當擴大學區劃分利害關系人范圍;由于未能準確把握案件爭點的實質,將教育行政部門學區劃分有沒有濫用職權的問題簡化為有沒有職權的問題,有的法院草率地肯定了在戶籍所在地之上增加房產證等學區劃分條件的合法性與合理性,卻無法為其提供有力有效的論證。由于未能精準解釋“就近入學”這一法律概念,有的法院草率地解讀為“就近入學”并非最近入學,從而難以合理監督學區劃分中的行政裁量權。這種草率,既讓民眾難以感受司法公正,也大大浪費了司法與社會資源。

草率的背后凸顯了法院在權利救濟和權力制約間如何尋求平衡的糾結。面對學區劃分爭議,有些法院深切感受到對公民教育平等權救濟的重要性和對教育行政部門學區劃分行政裁量權監督的必要性,但是由于司法技藝的欠缺,只能或在程序上逃逸,或在實體上妥協。雖然,有時也表達一種司法期盼,一方面希望能得到原告方的理解,如C6 中法院在裁決書最后寫道:“公民依法享有平等接受義務教育的權利,公民也有權向國家和相關行政機關提出享受更便捷的教育資源的請求,本院能夠理解在公共教育資源分布尚不均衡的情況下,鄧夢捷為其子女爭取更好、更便捷教育資源的心情……這是行政訴訟法律制度安排,本院同樣希望鄧夢捷也能理解。”〔51〕同前注〔18〕。另一方面又期盼教育行政部門對學區劃分的合理性能夠自行重視與改進,如C3 中法院在裁決書最后特別指出:“本案中,被訴行政行為雖然證據充分,程序合法,亦不存在明顯不當,但應注意到其合理性尚有提升空間,被上訴人應盡可能在今后的施教區劃分工作中進一步完善程序,提升行政行為的合理性和可接受度。”〔52〕同前注〔21〕。但是,如果沒有以合理的法律解釋、清晰的法律邏輯、有力的法律論證等司法技藝為基礎,這種美好的司法期盼恐怕只能是空中樓閣。

顯然,面對學區劃分這類關涉到教育資源分配的民生保障問題,在復雜的事實和簡約的規范中,法院應如何通過司法技藝在救濟公民權利和尊重行政裁量權之間覓得一種法治意義上的平衡,是一個需要理論與實踐不斷探索的重要命題。毋庸置疑,法院為此做出不少努力。從聚焦程序啟動到審查實體爭點,從司法是否介入到如何介入,這本身就是一種的飛躍。不過從整體來看,當前我國學區劃分的司法審查實踐,恰如新分析實證主義法學家哈特在對奧斯丁的命令理論經過一番考察后所言,這是一個“失敗的記錄,我們顯然需要一個新的起點。但這個失敗具有啟發性,值得我們仔細考慮”。〔53〕[英]哈特:《法律的概念(第三版)》,許家馨、李冠宜譯,法律出版社2018 年版,第137 頁。