我的青綠山水畫學習

步入青綠山水畫的殿堂,我是從北宋王希孟的《千里江山圖》和明代仇英的《上林圖》這兩幅作品開始的。一個偶然的機會,我在大學二年級正式學習山水畫時有幸遇到了帶我走進青綠山水畫世界的人生導師——李月林先生。在他的指導下,先后詳細完整地臨摹了這兩幅具有代表性的青綠山水畫作品。通過對這兩幅作品系統全面地臨摹學習,奠定了我對青綠山水畫的審美基礎。

這兩幅作品對我的影響極大,《千里江山圖》整體意境天水浩淼,江山無限,山水間房舍、棧道、寺觀、行旅的人物、舟船、水口、瀑布精微具體。一切似乎都是從自然中寫生得來,但又不是簡單地描繪復制自然,而是作者抓住了自然基本特點所提煉出來的高度概括與相對寫實的胸中丘壑。《上林圖》以大青綠設色的山水為主,厚重恢弘的群山把巨幅畫面連接成一個整體,嚴謹的經營位置,人物、建筑、車馬、珍禽異獸無所不包,營造出一個輝煌壯闊的世界。《千里江山圖》里的房舍、人物、車馬等只是作為點景出現,《上林圖》里的人物、建筑、車馬是作為主要內容的一部分參與在畫面中的,且具有很強的故事性,刻畫細致生動。兩幅作品都以全景展現的方式來布局畫面,色彩明亮純粹,無論是自然山水還是故事場景都做到了既還原現實又高度概括,加上豐富動人的細節刻畫,使畫面典雅絢爛,整體給人一種“包括宇宙、總攬天人”的宏大氣勢,可謂“精工之極,又有士氣”。

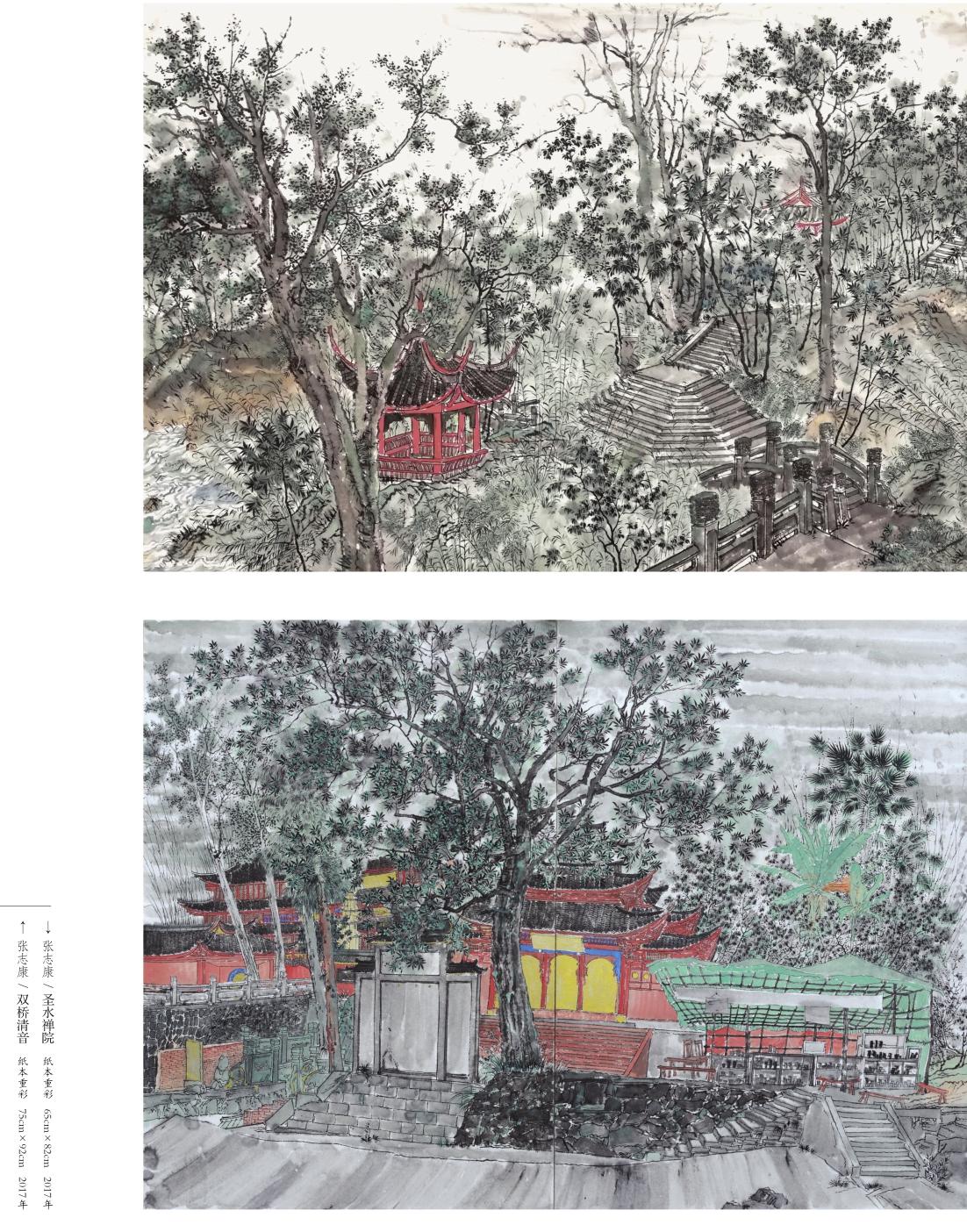

因此,我在進行寫生實踐時不再只局限于對單獨的物象進行描繪,而是先走走看看,深入了解感受所到的地方。觀察理解山脈的結構走向,動植物的特點,建筑群如何分布以及主要的色彩關系。對所有這些有個充分的整體把握,做到心中有象后再去具體寫生,思路就是清晰的。這時便可以根據自己畫面意境的需要,移動著觀看、在時間變化中觀看,一步一景,把不同位置、不同角度,在朝夕更替、陰晴雨霧中變化萬千的青山綠水經營于畫面里。先整體把握一個地方山水走向的氣勢,再具體觀察這個地方山石、樹木、建筑等這些細節的質感,這樣既契合傳統山水畫的精神追求,也不脫離對當下現實世界的關注。

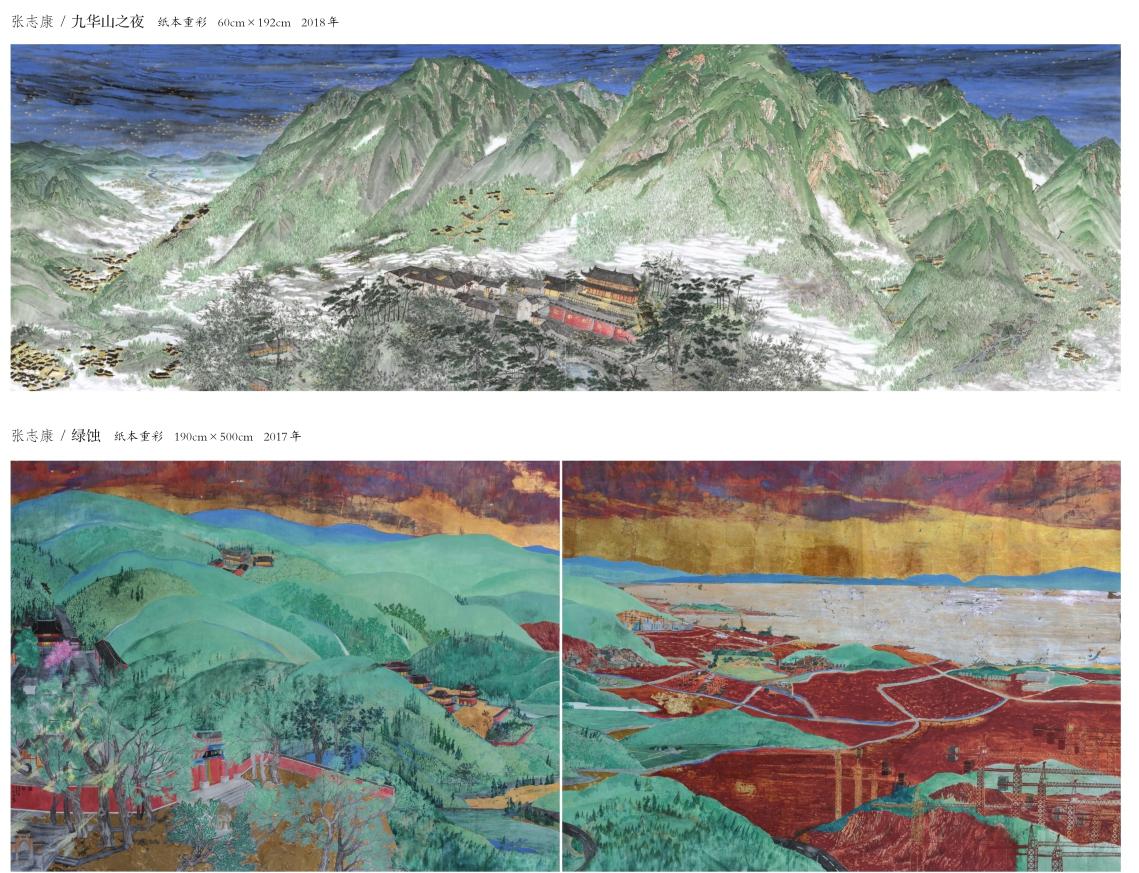

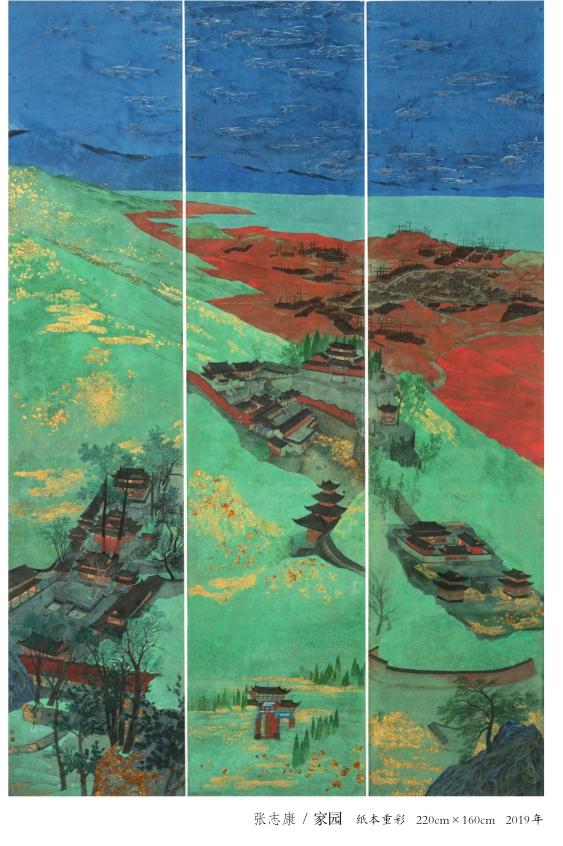

系統地學習傳統和寫生實踐,是我在進行青綠山水畫創作時,對圖式表現的探求和繪畫語言錘煉的重要過程。此外,除了對傳統精神的繼承和技法演繹,還有兩個方面對我的創作思考影響比較大。首先,科技發展的介入,使日行幾千里,于萬米高空俯瞰大地,不再只是存在于浪漫派詩歌里的美麗夢想。天文學航天事業的發展更是為我們提供了更加開闊的視野,通過天文望眼鏡,可以看到更遠更詳細的宇宙世界,這些都為我的青綠山水畫創作提供了探索新圖式表現的可能。生活中高像素相機的運用,讓我可以記錄更多的創作素材,無形中擴充了大腦的信息儲存量。民用無人機航拍器的加入,擴展了我的視角,可以更自由地、更方便地、更直接地通過不同高度和角度來觀看所要描繪的對象。其次,高速發展也帶來了很多相應的問題,近幾年整個世界都面臨日益惡化的環境污染困境,人與自然的沖突越來越嚴重。大量溫室氣體排放加速了全球變暖,最直接的影響是南北極冰川融化,導致許多原本適應生存于那個環境里的物種面臨極大的生存挑戰,甚至是滅頂之災。冰川融化變成海水以后,整個地球海平面將會持續上升,一些低海拔地區或將永遠消失在海洋里,由于打破了自然平衡,破壞性的極端天氣經常肆虐,對整個生態系統都造成很大的威脅。所有這一切都發生在我們生活的這片土地上,這片承載著地球所有生命的山水世界里。環境和生活方式的巨大改變,各種事物飛速的發生和消亡著,種種所有都不斷沖擊著我的神經,讓我不再只滿足于傳統青綠山水畫的意境追求和圖式表現。長時間浸潤在這樣的氛圍里,使我不得不思考我的青綠山水畫創作道路該去向何方。

本科畢業作品《綠蝕》,就是在這種感受的激發下產生的。正好那個時候我的故鄉,昆明的“母親湖”滇池沿岸在大開發搞建設,整個周圍塵土漫天,挖開裸露的紅土地和青山綠水形成了強烈對比。便以此為藍本,初次嘗試以青綠山水畫來表現當下人類活動和自然的關系。通過借助無人機航拍器,以俯瞰方式直觀詳細地看到了這個地方山水走向的全貌,厘清了山脈的結構。心中對此有了一個宏觀整體的把握,便選擇了全景式的圖式表現展開畫面。在經營位置時,我選擇對比的形式,一方面描繪了一個在青山掩映間和諧存在的唐代古寺建筑群,千百年來和自然和諧共存,植被豐富,綠意盎然。另一方面,表現的就是離古寺建筑群這片山脈不遠處大片的紅土工地,當時正如火如荼地搞建設。運用晉唐青綠山水畫技法的勾與染,嘗試著釋放晉唐古法在當代青綠山水畫創作中的表現力。勾線,把握毛筆的特性,強調運筆的書寫性和線條的一致性,追求線描的整體感而不是突出單個線條的變化。染色,遵循三礬九染的規律,先以水色分染出層次,在逐次平涂礦物色,達到薄中見厚的效果。由于所畫的地方是有“七彩云南”之稱的云貴高原,色彩豐富且明亮濃烈。根據畫面需要,我概括提煉出自然環境中的主要顏色。在整體色調統一的前提下,賦彩時提高了色彩的明度,意在把高原的氣息表達出來。色彩層次上我選擇了大面積的石綠、赭紅、朱砂和鐵銹紅。綠色是生命力的象征,如果把地球想象成一個生命體,綠色的植被便是她的皮膚,被刨開后裸露出來的紅色土地則是她的血肉,兩個具有對比性的色塊放在一起時,紅色顯示出強烈的侵略性,而代表自然生命的綠色正在被一點點的侵蝕。金屬材料的介入,由于其特殊的屬性,更是加強了這種侵略感。最終目的旨在試圖通過強烈對比的藝術表現效果,讓觀者看到或許曾經沒有留意過的美好的自然環境,同時也看到這種美好被撕裂時的顫栗,給觀者帶來直擊內心的視覺沖擊,從而在內心產生一些對身邊自然環境的思考。

越來越多的生態問題讓我深刻體會到我們與自然是你中有我我中有你的關系,人類自始至終就是自然的一部分。青山綠水作為承載我們生命的母體,是需要我們關心和愛護的,不能只是一味索取。由此,隨著關注點和視野的拓寬,繪畫技法的打磨錘煉,對傳統山水畫精神的向往和對晉唐青綠山水畫技法的承傳以及科技發展帶來的巨大改變和環境污染問題帶來的反思便時時縈繞在我的腦海里,在未來的創作計劃中放棄了表現個體小情緒的題材,想要找到一個精神的共同棲息地,讓人內心能夠得到平靜,從而由衷地生發出對自然環境的關愛,這激勵著我不斷探索一個既來自于傳統又表現當下現實的青綠山水畫新境界。

張志康

1993年出生于云南昆明。2017年畢業于西南大學美術學院,獲學士學位。2017年考取西南大學美術學院中國畫創作研究方向碩士研究生,導師李月林先生。現為重慶市工筆畫學會會員。

作品曾參加由中國美術家協會主辦的“時代丹青”——全國第三屆現代工筆畫大展獲入會資格作品。作品入選向祖國獻禮——慶祝中華人民共和國成立70周年第七屆重慶市美術作品展,重慶市首屆工筆畫展等展覽。