5G時代背景下工科院校藝術碩士“知行研賽用”五位一體化培養體系的探索與實踐

沈泓

【摘要】本文圍繞在5G時代背景下,結合信息化教育教學方式,培養高質量的工科院校的藝術碩士研究生。以南京郵電大學為例,緊密結合工科院校重技術的特點以及研究生培養目標、類型及培養過程構建了由“知識學習”“實踐活動”“理論研究”“以賽促創”“學以致用”五個平臺組成的“知行研賽用”一體化專業碩士研究生培養體系。通過科學合理的課程設置、學術研究、實踐活動等教學模式,突出學以致用平臺,注重理論與實踐相結合、注重學生創新能力的培養,以達到優化工科院校藝術研究生培養體系的目的。

【關鍵詞】5G時代,南京郵電大學,藝術碩士培養體系,知行研賽用

隨著2019年6月6日5G牌照的發放,中國加速進入“信息化時代”。5G時代的到來將對新媒體行業和文創產業帶來深刻的變化,對新媒體工作者的要求更是實用性、時效性。在國家近期發展規劃中,新媒體行業和文化創意產業已列為國民經濟的支柱產業,迫切需要高等教育提供藝術專業人才支撐。而全國信息藝術設計從業者嚴重不足,對兼通藝術設計與信息技術的復合型高級人才需求尤為迫切。江蘇省從文化大省向文化強省跨越的進程中,培養具有信息特色的現代藝術設計人才也更具必要性。

南京郵電大學地處長三角地區,高新技術企業和信息科技企業密集,與視覺傳達設計、數字媒體藝術、信息產品設計等專業領域相關行業資源豐富,且具有持續長久的人才需求,為我校藝術專業碩士的建設發展提供了堅實的社會基礎。

一、工科院校藝術碩士培養存在的問題

(一)實踐性不突出

我國設置藝術專業碩士學位是經過充分論證的,針對的是在中國現代社會發展中遇到的高層次藝術人才缺乏的現實狀況,也是對以往藝術高級人才教育模式的反思與修正,對藝術教育規律的新探索。同時,設立藝術專業碩士學位也是對藝術本身的尊重以及實現與國際學位制度接軌的要求。因此,國務院學位辦將藝術專業碩士培養目標定位為培養高層次、應用型藝術專門人才,以適應時代和社會需要,推動我國文化事業的繁榮與發展。在國務院學位委員會頒發的《藝術碩士專業學位設置方案》中明確指出,藝術專業碩士學位獲得者應具有高水平的藝術創作、設計技能、較高的藝術審美能力和較強的藝術理解力與表現力。這與國際上通行的藝術碩士培養目標是一致的。藝術專業碩士的教育旨在提高學生的創作能力,畢業以作品展示為主而非撰寫論文,也就是說在藝術專業碩士研究生教育階段和畢業考核中,藝術設計創作占主導,而且畢業論文的寫作以對藝術創作實踐的闡釋為主,論文避免脫離創作;博士研究生則需要考察其在學術研究方面的推進和貢獻,兩者的培養目標相異,培養方式自然應有區別。而我國高校,特別是工科院校之前對藝術類研究生培養的認識較為模糊,未能充分意識到這種差異的重要性,由于教育中的惰性,并未專門針對專業實踐來改革培養機制。

(二)藝術設計與信息技術脫節

大多數工科院校設置的藝術類專業與傳統藝術學院或美術學院不同,多以新媒體藝術、信息可視化、數字動畫為主,注重藝術設計的創新意識,而信息技術是其設計作品的主要手段。數字信息技術的發展和普及能為藝術設計提供更廣闊的思考領域。而多數工科院校藝術學院的課程設置中,信息技術類課程明顯薄弱,并且與藝術設計課程相脫節,導致學生創新能力欠缺、動手能力差、研究生培養與社會實際需求脫節等問題。

(三)教學模式單一

目前,我國工科院校藝術專業碩士研究生的課程設置陳舊,培養模式和教學內容、教學形式相對單一,基本采取“教師講解——學生接收”的方式,這將導致教師的知識儲備和學生的思維模式都趨向于單一化。在中國5G信息化時代背景下,可以將信息技術手段與專業教學相結合,拓展教學思路,從多元化角度完成理論——教學——實踐的審美發展要求。

二、南京郵電大學藝術碩士培養理念與改革思路——“知行研賽用”五位一體

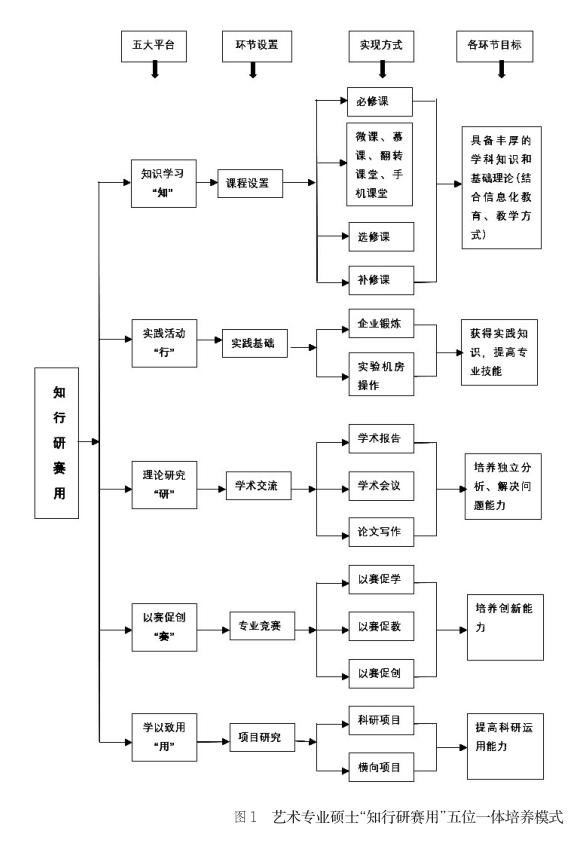

物聯網時代的到來,對數字內容的生產需求提出了更高要求,當前數字媒體與創意設計行業領域,發展潛力巨大,培養具有信息科學素質的現代設計人才更具必要性。南京郵電大學藝術專業碩士人才培養方案以行業標準為參照設置課程體系,遵循職業特點搭建教學模式,以合作教育體系實現有效的工學與藝術結合,實現人才培養模式與市場需求的全面銜接,建立藝術專業碩士“知行研賽用”五位一體培養模式(圖1),以確保人才培養質量和社會適應性,并符合未來產業發展的社會需求。

(一)“知”:知識學習,優化課程體系

南京郵電大學藝術碩士培養體系將課程分為兩大類:學位課、非學位課。其中學位課包括公共課(《中國特色社會主義理論與實踐研究》《英語》)、基礎課(《藝術學原理》《藝術設計基礎》)、專業課(《計算機輔助設計一》《信息交互設計一》《信息可視化設計》《設計創意研究與實現》《藝術設計史論》);非學位課包括必修課(《自然辯證法概述》《專業英語》《數字媒體藝術專題研究與實踐》《視覺傳達設計專題研究與實踐》《信息產品設計專題與實踐》《計算機輔助設計二》《信息交互設計二》)、選修課(《數字圖像處理專題》《數字展示設計研究》《文化創意產品專題研究》)。

由此可以看出,南京郵電大學藝術碩士的課程設置做到了三點:一、應國務院學位辦將藝術碩士培養目標定位在高層次、應用型藝術專門人才的要求,將實踐性課程放在首位,弱化了一些繁瑣、不必要的理論課程;二、依托南京郵電大學信息學科優勢,立足大傳播、新媒體,走信息技術向傳媒和藝術領域延伸交叉的發展之路;三、緊密結合信息技術手段,將一些傳統課程方式轉變為微課、慕課、開放課程、翻轉課堂、手機課堂,如《信息交互設計二》《數字圖像處理專題》《數字展示設計研究》《文化創意產品專題研究》等課程,為學生的發展帶來更多的可能性,實現多模態教學。改變教師“講課”“灌輸”等傳統教授方式,提倡啟發式、引導式教學。