Ⅱ型子宮內膜癌預后因素的COX 回歸分析

藍 喜,何文雯,鄭成軍,徐文生,徐 紅,范江濤,蒙玉剛,況 燕,林匯斯

(廣西醫科大學第一附屬醫院婦產科,廣西南寧 530021)

子宮內膜癌(endometrial carcinoma,EC) 是發生于子宮內膜的一組上皮惡性腫瘤,其發病率呈逐年上升趨勢[1],已占發達國家女性生殖道惡性腫瘤之首,居女性全身惡性腫瘤第四位[2-3],且發病年齡日趨年輕化。依據臨床、內分泌及流行病學特征,早期Bokhman 將子宮內膜癌分為兩個亞型[4]。Ⅰ型為雌激素依賴型,占子宮內膜癌80%-90%,均為子宮內膜樣腺癌,預后較好;Ⅱ型子宮內膜癌即特殊類型子宮內膜癌,屬非雌激素依賴型,包括子宮內膜漿液性癌、透明細胞癌、癌肉瘤、腺鱗癌、未分化癌等,多見于絕經后年老體瘦婦女,雖只占子宮內膜癌的10%~20%,但因其高度侵襲性,卻構成子宮內膜癌相關死亡的半數以上[5],生存率顯著低于子宮內膜樣腺癌,且治療效果仍不理想。本文通過回顧性隨訪廣西醫科大學第一附屬醫院2003 年12 月至2018 年12 月75 例Ⅱ型子宮內膜癌患者生存預后情況,結合臨床病理資料評估其預后主要影響因素,以期更好的指導臨床決策。

1 資料與方法

1.1 研究對象

收集2003 年12 月至2018 年12 月于廣西醫科大學第一附屬醫院婦科手術治療且術后病理證實為Ⅱ型子宮內膜癌患者共75 例,依據國際婦產科聯盟(FIGO,2009) 修訂的手術病理分期標準[6],Ⅰ期44 例,Ⅱ期6 例,Ⅲ期17 例,Ⅳ期8 例。其中漿液性乳頭狀腺癌27 例,透明細胞癌19 例,腺鱗癌15 例,腺棘癌4 例,未分化癌5 例,癌肉瘤5 例。年齡26~69 歲,平均56.19 歲,其中82.7%患者為絕經后女性,主要臨床表現為異常陰道流血(89.3%)。回顧性收集患者的年齡、絕經情況、孕產次、組織學分級、病灶大小、深肌層浸潤、子宮外轉移(包括附件轉移、腹腔內轉移,但除外淋巴結轉移)、盆腔淋巴結轉移、FIGO 分期、治療方式等指標。

1.2 治療方法

所有患者均接受手術治療,具體范圍有所差異,其中行全子宮+雙附件切除術者42 例(56%),次廣泛子宮切除術者4 例(5.3%),廣泛子宮切除術者29 例(38.7%);盆腔淋巴結清掃者71 例(94.7%),其中28 例患者術中行盆腔淋巴結清掃同時行腹主動脈旁淋巴結取樣或者切除(37.3%)。大網膜活檢或者切除18 例(24%),腫瘤細胞減滅術12 例(16%),其中8 例患者達到滿意的腫瘤細胞減滅術(10.7%),另外4 例患者術后最大殘余病灶≥1 cm。術后結合期別、高危因素及患者意愿,輔助化療、放療或放化療,其中術后輔助化療者20 例(26.7%),方案采用順鉑/卡鉑+紫杉醇/多西他賽化療,術后輔助放療1 例(1.3%),術后輔助放化療者20 例(26.7%)。

1.3 隨訪

通過門診復查、電話方式對患者的生存情況進行隨訪,生存時間為手術日期至死亡日期或截尾日期。截止隨訪日期為2019 年12 月,隨訪時間為6~144 個月,中位隨訪時間為37.9 個月,失訪3例,隨訪率為96%。

1.4 統計學處理

采用SPSS 統計軟件進行數據分析,應用Kaplan-Meier 法計算生存率并經Log-rank 檢驗進行組間單因素生存率分析,生存率存在差異的單因素經Cox 比例風險模型進行多因素檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 總生存預后情況

75 例Ⅱ型子宮內膜癌者的生存時間為6~144個月,隨訪期間因子宮內膜癌死亡者27 例,1、3、5 a 累計生存率分別為90.6%、66.7%、49.9%。其中FIGO Ⅲ、Ⅳ期患者1、3、5 a 累計生存率分別為76.0%、12.2%、0%。

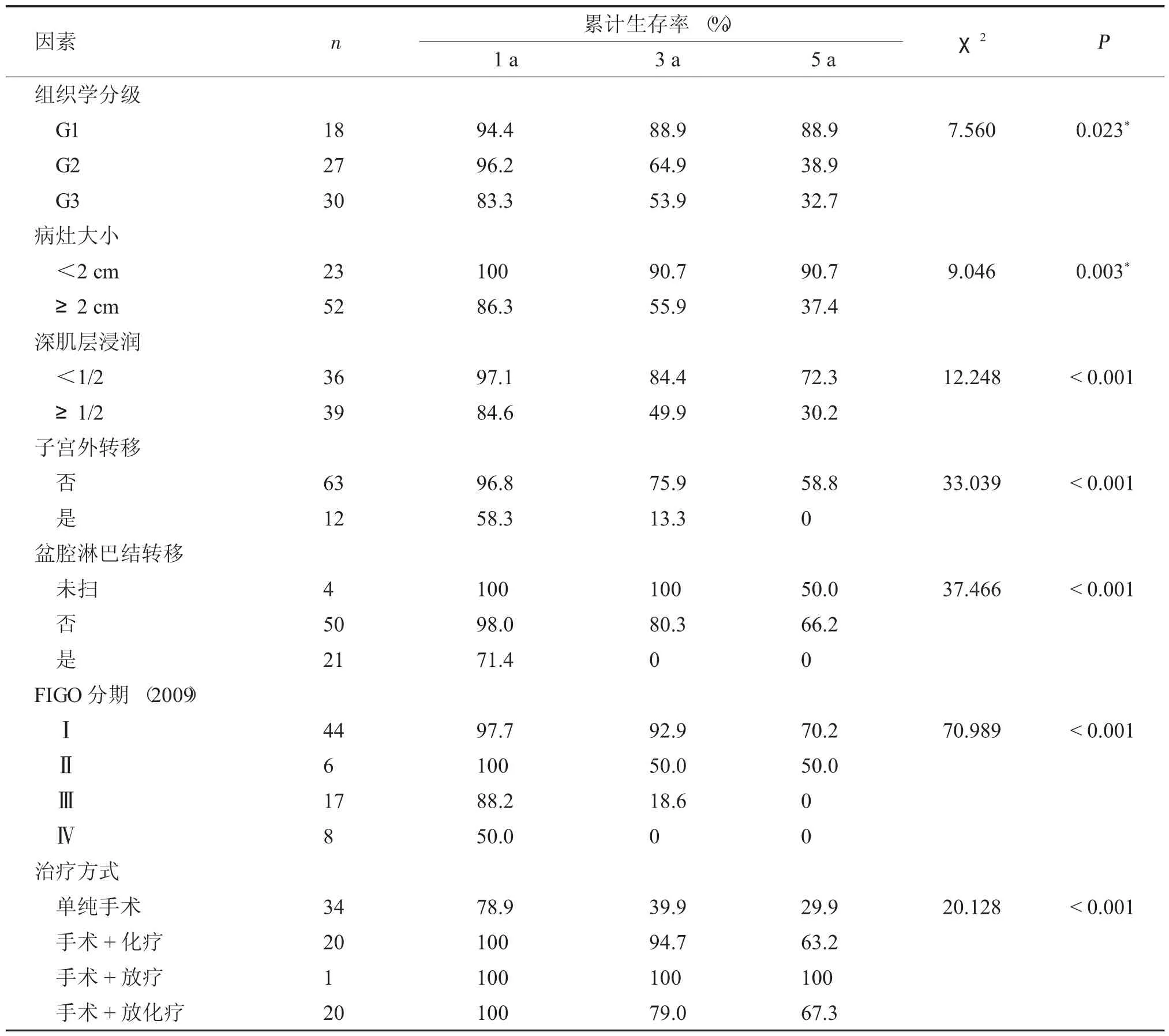

2.2 預后單因素分析

采用Kaplain-Meier 法進行單因素分析,生存率差異用Log-rank 檢驗,結果表明組織學分級、病灶大小、深肌層浸潤、子宮外轉移(包括附件轉移、腹腔內轉移,但除外淋巴結轉移)、盆腔淋巴結轉移、FIGO 分期、治療方式等情況的生存率差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 Ⅱ型子宮內膜癌預后單因素分析結果Tab.1 The results of univariate analysis of type Ⅱendometrial carcinoma

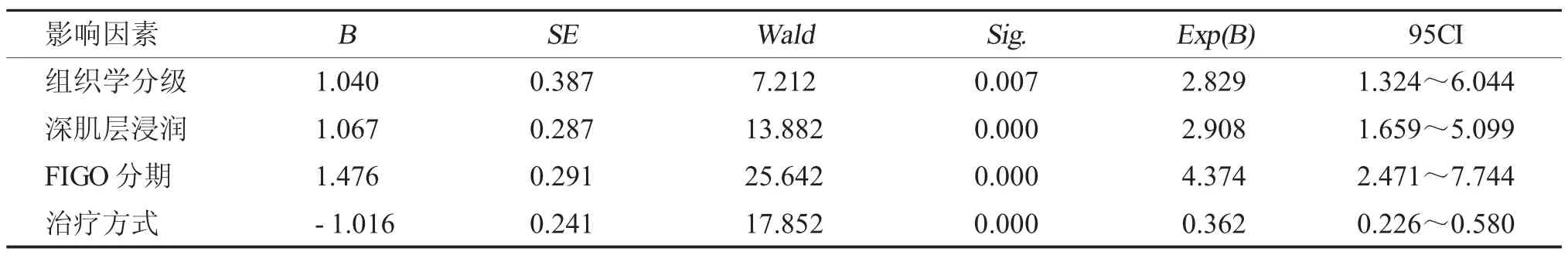

2.3 預后多因素分析

對組織學分級、病灶大小、深肌層浸潤、子宮外轉移、盆腔淋巴結轉移、FIGO 分期、治療方式等因素采用Cox 比例風險回歸模型多因素分析。結果表明子宮內膜癌患者的預后與組織學分級、深肌層浸潤、FIGO 分期、治療方式等因素密切相關(P<0.05),其中組織學分級,肌層浸潤深度及FIGO 分期對應的HR 均大于1,可認為組織學分級越差,浸潤深度越深,FIGO 分期越晚,其預后越差,而治療方式對應的HR 為0.362,小于1,結果表明治療方式是II 型子宮內膜癌患者預后的保護性因素,見表2。

表2 Ⅱ型子宮內膜癌預后因素COX 回歸分析結果Tab.2 The results of Cox-regression analysis of type Ⅱendometrial carcinoma

3 討論

Ⅱ型子宮內膜癌是一類侵襲性較強的非雌激素依賴型婦科惡性腫瘤,早期即可出現侵襲性行為,易發生深肌層浸潤、淋巴轉移及子宮外轉移[7-8],確診時多已晚期,被認為是一種高危的組織病理學類型,NCCN 指南對于此類型子宮內膜癌患者不推薦保留生育功能[9],且手術范圍應特殊化,應參照卵巢癌進行全面分期手術,存在轉移病灶則進行腫瘤細胞減滅術[10],雖然全面分期手術在改善無進展生存期(progression free survival,PFS)、總生存期(overall survival,OS) 有一定貢獻,然而總體預后較子宮內膜腺癌患者仍不容樂觀,本研究發現75 例Ⅱ型子宮內膜癌1、3、5a 累計生存率分別為90.6%、66.7%、49.9%,且隨著FIGO 分期越晚,生存預后情況越不理想,這與石敏[11]、Mcgunigal M[12]等的相關研究相一致,因此探討Ⅱ型子宮內膜癌患者預后相關危險因素尤為重要。

既往的大量研究已證實,子宮內膜癌的組織學分級、病灶大小、肌層浸潤深度、子宮外轉移、盆腔淋巴結轉移、FIGO 分期等諸多因素可影響患者的生存預后情況,相關的指南建議根據子宮內膜癌患者的高危因素選擇個體化的治療方案,然而II型子宮內膜癌的發病率較低,單獨針對此類型子宮內膜癌的研究相對較少,本研究通過收集75 例II型子宮內膜癌患者臨床病理資料,對同樣的可能影響預后的相關危險因素采用Kaplain-Meier 法進行生存分析,并通過Log-rank 檢驗各因素的生存率差異性,本研究的單因素分析結果與既往相關研究結論相一致,同樣的危險因素亦可同樣影響II型子宮內膜癌患者的生存預后,進一步通過COX風險比例模型進行多因素回歸分析發現,組織學分級越差、肌層浸潤≥1/2 肌層、FIGO 分期越晚,Ⅱ型子宮內膜癌患者預后就越差,因此,在臨床工作中對于存在此類高危因素的患者應按照指南制定合適的輔助治療方案,且術后需與患者強調定期隨訪的重要性,做好術后隨訪工作,以望改善患者的生存預后情況。而淋巴結陽性這一已經被公認的預后高危因素在本研究的多因素回歸分析未得到統計學數據支持,考慮可能與樣本量偏少導致的數據及結果偏倚所致,今后尚需要更大樣本量的研究進一步認證。

Ⅱ型子宮內膜癌的治療除規范化手術作為首選外,術后輔助放、化療已達成業內共識,參照NCCN 指南,Ⅰa 期患者根據具體情況可考慮觀察或者予以化療,酌情增加腫瘤靶向放療;Ⅰb 期以上患者即建議化療,酌情增加腫瘤靶向放療。在一項多達5432 例漿液性乳頭狀子宮內膜癌患者的研究中發現術后積極輔助治療可減少復發,改善預后[13]。王燕利[14]、Vogel TJ[15]等相關數據顯示無論是否接受全面分期手術,II 型子宮內膜癌患者均可在術后輔助治療中獲益,輔助化療或放化療均可改善患者的無進展生存期及總體生存率。本次研究亦證實相同的觀點,相關數據顯示單純手術患者1、3、5a 累計生存率分別為79.3%、40.2%、32.2%;輔助化療患者1、3、5a 累計生存率分別為100%、83.3%、50%;輔助放化療患者1、3、5a 累計生存率分別為100%、77.8%、58.3%;輔助放療患者1、3、5a 累計生存率分別為100%、100%、100%,但因考慮術后輔助放療患者僅此1 例,其數據并不能說明術后選擇輔助放療較化療或放化療更有優越性,尚需更大數據加以論證。

綜上所述,Ⅱ型子宮內膜癌患者發病年齡較晚,多為絕經后女性,惡性程度較高,應加強可疑子宮內膜病變患者的定期篩查,以期達到早期發現及治療。治療首選全面分期手術或腫瘤減滅術,結合術后高危因素補充放化療,且術后需與患者強調定期隨訪的重要性,做好術后隨訪工作,以望改善患者的生存預后情況。鑒于本研究樣本數量的局限性,為了更好的認識該疾病,仍需更多大型多中心臨床研究進一步研究及探索,為臨床醫生提供更有價值的循證醫學證據,指導臨床治療方案的選擇,改善此類子宮內膜癌患者的生存預后。