無創呼吸機通氣聯合乙酰半胱氨酸吸入治療慢性阻塞性肺疾病伴Ⅱ型呼吸衰竭的效果

劉祖洪,譚運寶,郭海健,彭春玲,黎明珠,肖祖克

(1.贛州市立醫院呼吸內科,江西 贛州 341000; 2.江西省人民醫院呼吸內科,南昌 330006)

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)是呼吸道常見病與多發病之一,具有發病率高、病情嚴重、病死率高、預后差等臨床特點,嚴重危害患者身心健康,是我國城市人口第4大疾病死亡原因[1]。COPD發病機制復雜,主要是以氣道非特異性炎癥反應及呼吸道不完全可逆的氣流受限為主要特征[2],使得呼吸衰竭成為其最常見且最嚴重并發癥之一,若不及時干預治療,患者出現低氧血癥、CO2潴留綜合征,則會提高患者病死率。以往對COPD伴Ⅱ型呼吸衰竭的治療手段有限,療效不佳,一度成為臨床治療瓶頸。近年來,呼吸機聯合藥物治療被應用于該病的治療。本研究通過對COPD伴Ⅱ型呼吸衰竭患者在常規治療基礎上,加用無創呼吸機通氣及乙酰半胱氨酸吸入治療,將結果報告如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料

收集2018年1月至2019年6月贛州市立醫院呼吸內科收治的87例COPD伴Ⅱ型呼吸衰竭患者(觀察組),男67例,女20例,年齡(64.38±7.52)歲,BMI(23.14±1.36)kg·m-2;吸煙指數396.53±23.82;病程(18.34±4.89)年。另收集同期收治的COPD伴Ⅱ型呼吸衰竭患者82例(對照組),男64例,女18例,年齡(63.18±9.45)歲,BMI(23.57±2.08)kg·m-2;吸煙指數402.15±18.35;病程(19.17±4.26)年。2組性別、年齡、BMI、吸煙指數及病程等比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 納入及排除標準

1)納入標準。①臨床表現為慢性咳嗽、咯黏液痰、氣短、呼吸困難、發紺,伴或不伴神情淡漠等。肺部叩診呈過清音;聽診可聞及濕性啰音。②肺功能檢查:第一秒用力呼氣容積(FEV1)<80%,第一秒用力呼氣量占所有呼氣量的比例(FEV1/FVC)<70%。③動脈血氣分析:動脈血氧分壓(PaO2)<60 mmHg(7.98 kPa),動脈血二氧化碳分壓(PaCO2)>50 mmHg(6.65 kPa)。④診斷均符合中華醫學會呼吸病分類制定的診斷標準[3]。⑤簽署知情同意書。

2)排除標準。①合并支氣管擴張癥、活動性肺結核、肺癌等其他肺部疾病。②嚴重器質性病變無法完成治療者。③依從性差及無法完成隨訪者。④不愿簽署知情同意書者。

1.3 治療方案

對照組患者均給予支氣管擴張劑、糖皮質激素及抗菌藥物等常規治療加用無創呼吸機通氣治療,通氣模式采用ST模式,面罩接輸氧管(4~6 L·min-1),血氣分析儀動態監測患者的血氣指標情況,并根據血氧飽和度情況調整吸入氧流量,給氧治療時間>8 h·d-1,療程7~10 d。

觀察組在對照組基礎上加用乙酰半胱氨酸溶液300 mg,bid,霧化吸入,治療7 d。2組均不使用維生素C/E、鹽酸溴環己胺醇及鹽酸氨溴索等抗氧化劑治療。

1.4 觀察指標

呼吸道癥狀體征:咳嗽咳痰、胸悶氣短、呼吸音較低、干濕啰音等。肺功能指標:FEVl、FEV1/FVC;血氣值:PaO2、PaCO2。炎性因子指標:血清IL-4及IL-6水平。

于治療前、療程結束后收集2組患者空腹8 h后靜脈血標本,采用低溫離心法獲得血清成分。采用ELISA法檢測血清中IL-4及IL-6的表達水平,按試劑盒(美國abcam公司)說明書進行操作。

1.5 療效判定標準

療程結束后判定2組療效。顯效:咳嗽咳痰、氣喘胸悶、呼吸音較低、肺水腫、肺部干濕啰音等癥狀體征消失,肺功能及血氣分析等指標明顯好轉。有效:上述癥狀體征好轉、肺功能及血氣分析等指標有恢復。無效:上述癥狀體征未改善,肺功能及血氣分析等指標無變化。惡化:以上指標無變化或病情加重。總有效=顯效+有效。

1.6 統計學方法

采用SPSS 23.0軟件進行數據分析,計量、計數資料的比較分別采用t、χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 肺功能

FEV1及FEV1/FVC比較:治療前2組差異無統計學意義(P>0.05);治療后觀察組高于對照組(P<0.000 1)。見表1。

表1 2組治療前后肺功能比較

2.2 血氣分析指標

治療前2組PaCO2及PaO2比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后觀察組PaCO2低于對照組,PaO2高于對照組(P<0.000 1或P<0.000 4)。見表2。

表2 2組治療前后血氣指標比較

2.3 炎性因子指標

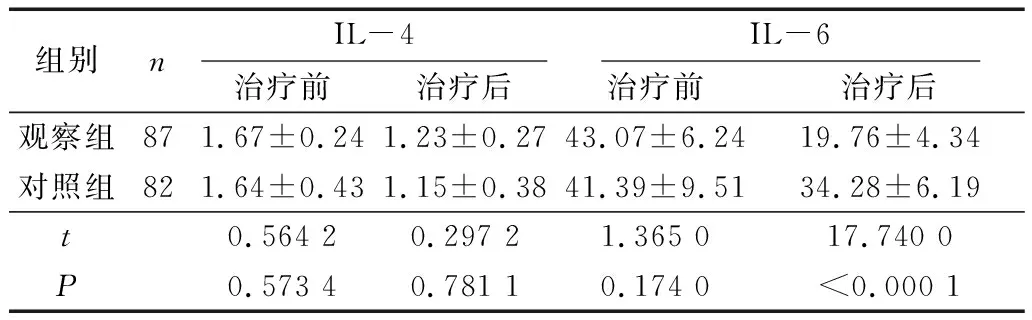

治療前2組IL-4及IL-6比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后觀察組IL-6水平低于對照組(P<0.000 1),2組的IL-4水平比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 2組治療前后炎性因子水平比較

表3 2組治療前后炎性因子水平比較

組別nIL-4IL-6治療前治療后治療前治療后觀察組871.67±0.241.23±0.2743.07±6.2419.76±4.34對照組821.64±0.431.15±0.3841.39±9.5134.28±6.19t0.564 20.297 21.365 017.740 0P0.573 40.781 10.174 0<0.000 1

2.4 治療效果

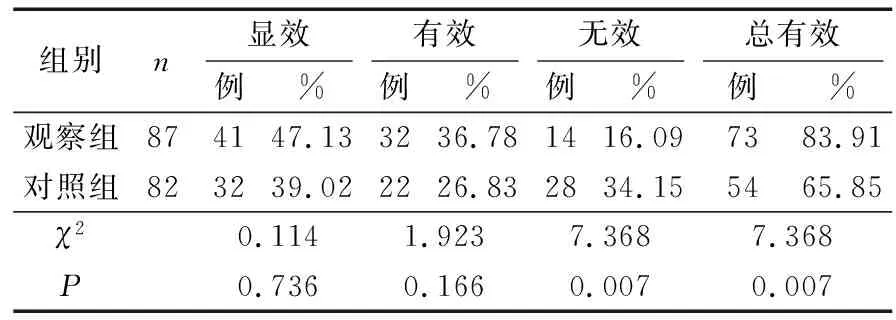

治療后觀察組的總有效率明顯高于對照組(P=0.007),見表4。

表4 2組治療效果

3 討論

COPD是呼吸道常見病與多發病之一,是居于我國城市人口第4大疾病死亡原因,在農村居10大死亡病因的第3位[1]。據統計,在我國每年有100多萬患者因COPD死亡,每年約有500多萬患者因此致殘[4]。近年來,特別是隨著我國人口老齡化、空氣污染加重、有害物質浮塵、吸煙人口增加等不良因素影響,COPD發病率呈逐年上升趨勢[5-7]。

COPD發病機制復雜,主要是以氣道非特異性炎癥反應及呼吸道不完全可逆的氣流受限為主要特征[2];氣流受限呈進行性發展,最終引起多種并發癥,其中呼吸衰竭是其最常見且嚴重的并發癥之一,若不及時干預治療可發生低氧血癥、CO2潴留綜合征,導致患者死亡。隨著疾病進展,患者呼吸系統將會出現諸如動態肺順應性降低、肺泡及毛細血管喪失、彌散面積減少、通氣血流比例失調等病理改變,進而導致肺通氣及換氣功能障礙,引起不同程度的低氧血癥和高碳酸血癥,最終出現呼吸衰竭。臨床上多使用鼻導管持續低流量給氧治療COPD伴Ⅱ型呼吸衰竭患者,但療效不盡人意,特別是重癥患者,有時還需經氣管插管甚至氣管切開機械通氣治療。

無創通氣對比有創通氣具有創傷性小、感染率低、保存生理微環境程度高、保留患者語言、飲食功能的特點。丁蕓[8]研究發現,應用無創呼吸機治療COPD可顯著降低患者的HR、RR水平并提升其SaO2及PaO2水平,提示無創呼吸機在緩解患者臨床癥狀、提高療效、降低不良反應發生等方面發揮了重要作用。繆慧等[9]報道應用無創呼吸機治療后,COPD急性加重期患者的氣管插管率、抗生素使用率及患者住院時間明顯減少,可促進患者早日康復。也有學者[10]報道,無創呼吸機在COPD合并呼吸肌疲勞患者中的重要治療作用。田志娟[11]探討無創呼吸機對COPD急性加重期合并呼吸衰竭患者治療作用,結果發現無創呼吸機可有效改善患者缺氧并避免CO2潴留,在患者病情緩解及控制進展中具有重要作用。提示無創呼吸機在COPD中應用越來越廣泛。

傳統抗炎化痰治療并不能有效延緩COPD患者病情進展,尤其對中重度患者其療效更不理想。且既往治療多以藥物為主,而反復藥物治療后易產生耐藥菌及并發癥,最終增加治療難度。目前呼吸機聯合藥物治療是業內研究的熱點。郭安等[12]報道,使用異丙托溴銨聯合無創呼吸機通氣治療COPD合并呼吸衰竭時,能明顯改善患者肺功能并提高患者PaO2水平、降低其PaCO2水平。曹陽[13]認為,使用納洛酮聯合無創呼吸機治療老年COPD合并呼吸衰竭患者,能改善患者動脈血氧等指標,提高臨床療效。有學者[14]使用噻托溴銨聯合無創呼吸機用于治療COPD合并慢性呼吸衰竭,發現不但能有效改善患者動脈血氣指標,更能改善患者肺功能。郝文東等[15]應用醒腦靜注射液輔助無創呼吸機治療COPD急性加重合并肺性腦病患者,發現不僅可以緩解患者呼吸困難癥狀、降低血清炎癥因子水平,而且能夠提高患者生活質量。

乙酰半胱氨酸是一種新型黏液溶解劑和抗氧化藥,其活性成分是N-乙酰-L-半胱氨酸(NAC),具有化痰、抗氧化、防止肺纖維化的作用。已有研究[16]發現,應用N-乙酰半胱氨酸治療COPD,可有效降低患者C反應蛋白(CRP)和IL-8水平,改善患者肺功能。張保平等[17]報道,N-乙酰半胱氨酸在老年COPD急性加重期中有著重要治療價值。肖佛義等[18]發現,N-乙酰半胱氨酸用于治療COPD,患者血清CRP、PCT下降,肺功能指標明顯改善。同時,也有學者探討了乙酰半胱氨酸在其他呼吸系統疾病中的可能藥理作用。朱建勇等[19]報道,N-乙酰半胱氨酸輔助持續正壓通氣治療,可有效改善中重度阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征患者氧化應激及炎癥反應,如降低血清腫瘤壞死因子-α、超敏C-反應蛋白等炎癥因子及8-異前列腺素、丙二醛等氧化應激因子水平,具有保護作用;大劑量氨溴索聯合乙酰半胱氨酸可以拮抗百草枯中毒引起的肺早期纖維化[20];大劑量乙酰半胱氨酸泡騰片治療肺間質纖維化,不但可改善患者呼吸道癥狀,還可縮小肺間質纖維化病灶[21-22]。

本研究對COPD伴Ⅱ型呼吸衰竭的患者,在常規治療基礎上,加用無創呼吸機通氣聯合乙酰半胱氨酸溶液霧化吸入治療,結果顯示可有效改善患者肺功能、提高血氧分壓、緩解CO2潴留、減輕炎癥反應,提高COPD臨床療效;其原因為乙酰半胱氨酸通過化痰、抗氧化作用改善氣道通氣條件,增強無創呼吸機促進COPD患者肺通氣及換氣、改善低氧血癥及減緩CO2潴留的治療作用,進而改善患者癥狀及延緩疾病進展。本研究結果與郭安等[12-18]研究結果相近,但聯合治療是否優于單獨治療有待進一步研究。另外,本研究結果顯示聯合治療對IL-4水平無明顯影響,可能與IL-4主要功能是誘導B淋巴細胞增殖與分化,并抑制IL-1/8等產生,其在感染發生中具有雙向調節作用有關,其具體機制有待深入研究。