高等教育財政投入對區域經濟影響研究

陳怡如

摘 要: 培養高素質人才是實現區域經濟協調發展的關鍵,基于我國31個省份2008—2017年的面板數據,建立柯布-道格拉斯生產函數擴展回歸模型,實證分析了高等教育財政投入對區域經濟增長的影響。研究顯示,高等教育財政投入對經濟增長有正向影響,且遠大于傳統地區勞動力投入及物質資本投資要素的影響,分區域高等教育財政投入對經濟增長影響不同,其中東北三省的正向貢獻最大。政府應該更加注重對于高等教育投入,開放投資渠道,縮小不同區域高等教育水平發展差距,合理配置公共資源。

關鍵詞: 高等教育財政投入;區域經濟增長;面板數據

中圖分類號: F 061.5 ? 文獻標志碼: A

Abstract: With the further needs of Chinas sustainable development and economic transformation, it is more important to improve production efficiency and cultivate higher-quality talents. Based on the panel data of 31 provinces in China from 2008 to 2017, the paper has established a regression model for the expansion of C-D production function. Considering the impact of education on economic growth is time-delay, the paper has analyzed the impact of higher education expenditure on regional economic growth. The results show that higher education expenditure has a positive influence on economic growth, and the impact is more significant than labor input and material capital investment factors. Financial investment in higher education in different regions has different influences on economic growth, while three provinces in Northeast China have the most positive contribution. Governments should pay more attention to the investment in higher education, opening investment channels and narrowing the gap in education development.

Key words: financial expenditure of higher education; regional economic growth; panel data

十九大提出,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。近年來,我們從經濟高速增長轉為中高速增長,轉變經濟發展模式至關重要。新中國成立以來,我國經濟增長過于依賴固定資本投資、忽視人力資本投資的格局必須改變,因此,必須加快高等教育發展,借助高校培養更多高層次創新人才,以實現區域經濟協調發展。

改革開放以來,雖然我國財政教育投入比例一直呈上升趨勢,但投入結構和區域配置仍不合理。按國際通用標準,教育性財政經費投入需占GDP的4%,孟望生等研究發現2012年以前,我國大部分地區的財政教育投入都未達到該標準,2012年后部分省區卻有過度補貼的趨勢。我國高等教育資源分配也存在區域差異問題。吳偉偉等研究發現,經濟發達地區會著重投入高等教育研究經費,促進地區產業升級,形成良性循環,但陶元磊等發現西部地區高等教育財政投入主要是由中央財政轉移支付,相對來說中部的經濟和高等教育財政都處于較低水平。

自Schultz提出人力資本理論,學界開始認識到教育對經濟增長的推動作用。根據新古典增長理論,提升勞動者的受教育水平可以提高人力資本存量,從而在整體上提高國民收入。Solow提出財政教育投入通過影響人力資本,促進經濟增長。Nelson認為政府對于教育的財政投入將通過知識和技術溢出和擴散效應促進經濟增長。隨后,Lucas提出將人力資本這一變量加入經濟增長模型。Romer提出人力資本投資會促進知識存量,知識存量的積累又會刺激投資,從而提高經濟,形成良性循環。

教育的正外部性表現在教育投入可以通過提高勞動者的整體生產效率來縮小收入差距,從而促進經濟轉型升級,因此需要政府通過財政補貼進行干預,這也是我國高等教育經費來源的主要渠道。但財政教育投入是否對經濟增長有正向作用仍沒有一定的結論。朱耘嬋等實證分析了財政教育投入對地區經濟增長的貢獻程度,結果表明各級財政教育投入均對經濟增長有正向作用。劉幼昕等通過雙向檢驗得到經濟增長和教育經費投入是相輔相成的。孫玉環等認為教育投入對不同類型經濟區域的影響作用不同。Ackman等發現財政教育投入對經濟增長無明顯作用。Tetiana對比了烏克蘭和英國的高等教育財政投入,結果表明對于研究人員更高的激勵及補貼有助于提高國家的研究水平。

我國許多學者就高等教育資源的空間分布及對經濟增長的影響做了研究分析。鄭鳴等研究認為有部分高校在一定程度上阻礙了當地經濟發展。勞昕等發現隨著近幾年來西南部地區高等教育資源水平的提高,我國的高等教育資源趨于公平配置。聶娟等研究顯示,各省份經濟發展不平衡與教育質量密切相關,且仍存在區域型結構差異。

國內的文獻主要針對總體教育財政投入對經濟增長的影響進行分析,較少單獨研究高等教育財政投入對于區域經濟的影響。在基礎教育普及率顯著提高的當下,高等教育的發展對于經濟增長的作用更為重要。過往文獻一般選用當年的地區生產總值表示地區經濟增長,本文考慮到教育對經濟影響的滯后性及人口規模的影響,采用的是滯后一期的人均地區生產總值衡量地區經濟增長。本文基于我國31個省份2008—2017年的數據,基于C-D生產函數思想建立回歸模型,將全國省市劃分為四個區域,分別研究高等教育財政投入對于區域經濟增長的貢獻程度,并提出政策建議。

1 理論模型

1.1 經濟增長的界定

經濟增長一般是指一個地區生產的持續增加,意味著經濟規模的擴大。在以往的研究和文獻中,一般也是以地區生產總值來衡量一個地區的經濟增長變化。考慮到各地區的生產總值很大程度上受到地域規模、人口的影響,本文采用人均地區生產總值來代表地區經濟增長,更能反映各地區及區域的經濟發展程度。此外,由于財政教育投入對于地區的經濟增長顯然具有滯后性,學者一般認為高等教育財政投入主要通過兩個路徑間接促進經濟增長。第一,通過擴大消費需求促進經濟增長,即擴大與高等教育相關的事業發展;第二,通過人力資本積累促進經濟增長。因而,本文選擇滯后一期的因變量,使得模型有更好的解釋力。

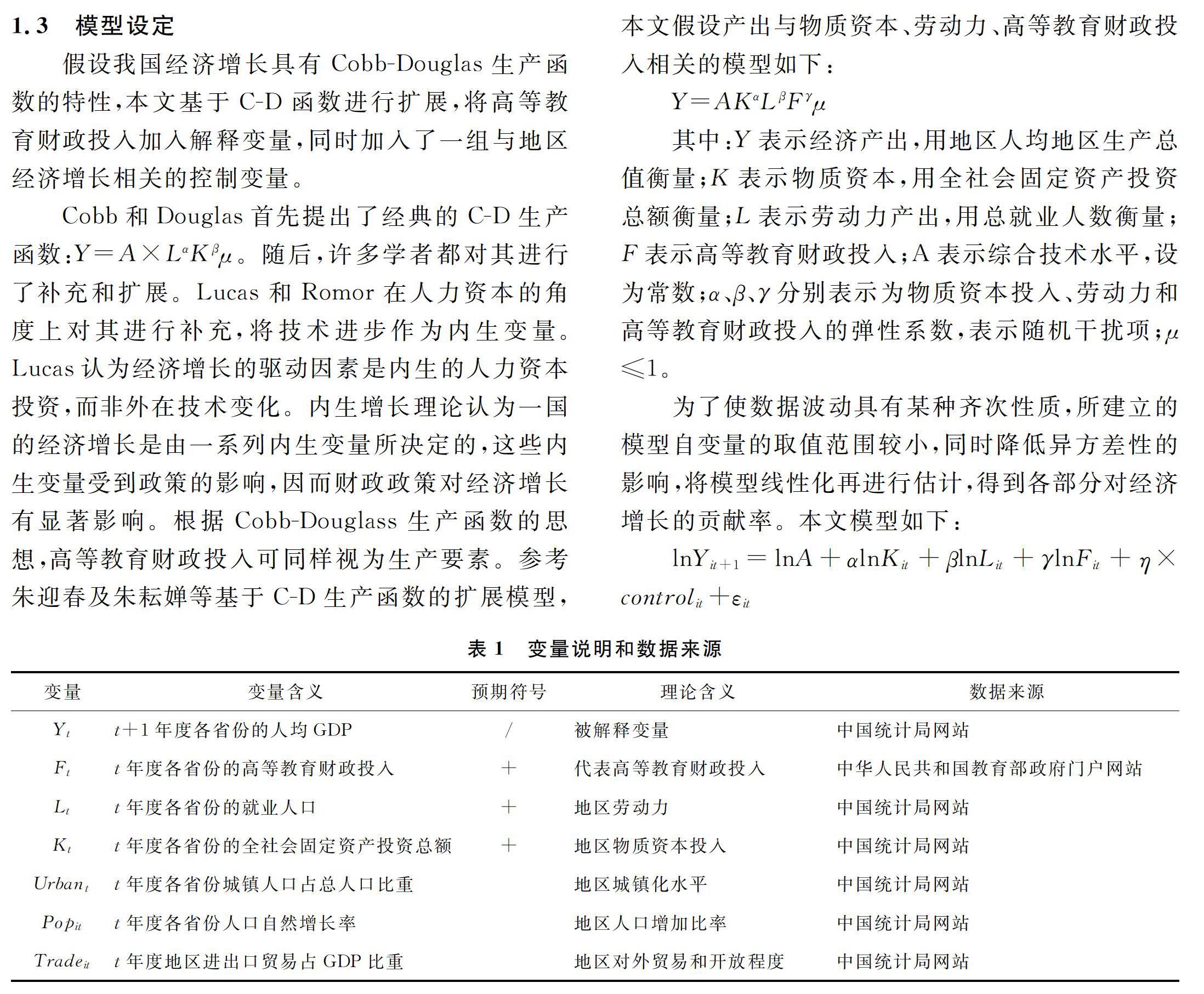

1.2 控制變量的選取

參考相關文獻,本文引入城鎮化水平、經濟開放水平、自然人口增長率作為控制變量。我國正處于城鎮化時期,城鎮化進程會促進農村的物質資本向城鎮轉移,因而城鎮化會促進經濟增長。同時,城鎮化水平也會影響高等教育水平,城鎮化水平較高的地區,對于高校的質量、數量的需求更大,而且高等教育財政投入相對充足,本文采用的城鎮化衡量指標為城鎮人口占地區總人口比重。同時,人口增長率一方面會影響人均地區生產總值,另一方面也會通過人口規模效應提高知識技術擴散程度,對于經濟增長有正反兩個方面的影響,本文采用的指標是人口自然增長率。對外開放程度會通過影響地區貿易對經濟產生正向影響,Romor提出經濟開放也有助于引入國外的先進技術、優化資源配置、促進經濟增長,本文采用的衡量指標為進出口貿易額占地區生產總值比重。

1.3 模型設定

假設我國經濟增長具有Cobb-Douglas生產函數的特性,本文基于C-D函數進行擴展,將高等教育財政投入加入解釋變量,同時加入了一組與地區經濟增長相關的控制變量。

Cobb和Douglas首先提出了經典的C-D生產函數:Y=A×LαKβμ。隨后,許多學者都對其進行了補充和擴展。Lucas和Romor在人力資本的角度上對其進行補充,將技術進步作為內生變量。Lucas認為經濟增長的驅動因素是內生的人力資本投資,而非外在技術變化。內生增長理論認為一國的經濟增長是由一系列內生變量所決定的,這些內生變量受到政策的影響,因而財政政策對經濟增長有顯著影響。根據Cobb-Douglass生產函數的思想,高等教育財政投入可同樣視為生產要素。參考朱迎春及朱耘嬋等基于C-D生產函數的擴展模型,本文假設產出與物質資本、勞動力、高等教育財政投入相關的模型如下:

Y=AKαLβFγμ

其中:Y表示經濟產出,用地區人均地區生產總值衡量;K表示物質資本,用全社會固定資產投資總額衡量;L表示勞動力產出,用總就業人數衡量;F表示高等教育財政投入;A表示綜合技術水平,設為常數;α、β、γ分別表示為物質資本投入、勞動力和高等教育財政投入的彈性系數,表示隨機干擾項;μ≤1。

為了使數據波動具有某種齊次性質,所建立的模型自變量的取值范圍較小,同時降低異方差性的影響,將模型線性化再進行估計,得到各部分對經濟增長的貢獻率。本文模型如下:

lnYit+1=lnA+αlnKit+βlnLit+γlnFit+η×controlit+εit

2 實證研究及結果分析

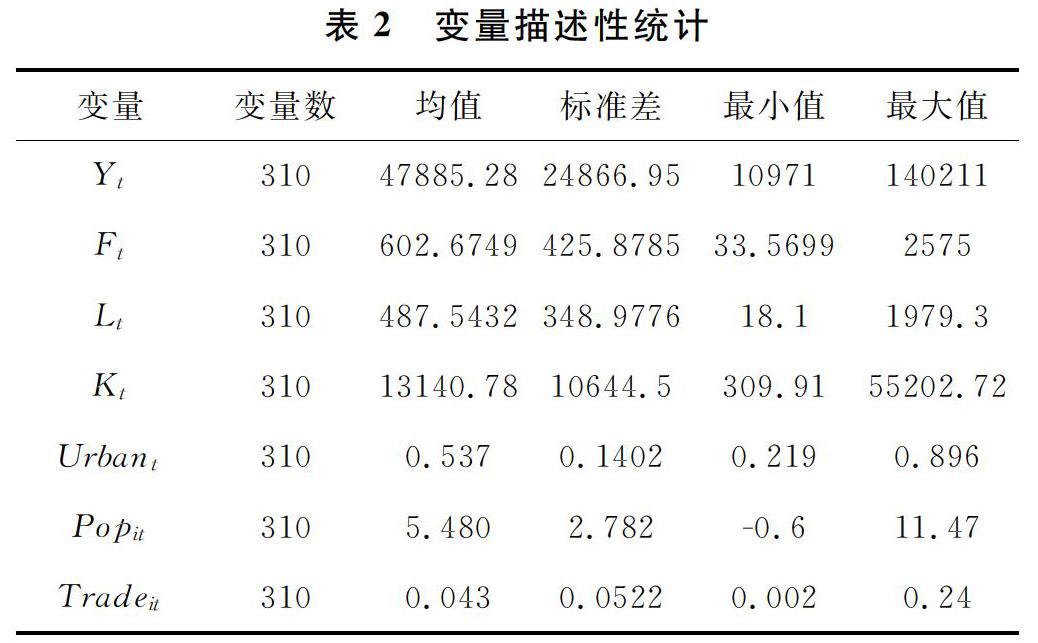

本文選取2008—2017年十年間我國31個省份的數據進行分析。本文的各省份數據來自國家統計局統計數據及中華人民共和國教育部網站。

2.1 計量方法及回歸結果

本文運用Stata軟件對2008—2017年十年間31個省份的省級數據做回歸分析,進而研究教育投入對當地經濟發展的影響。

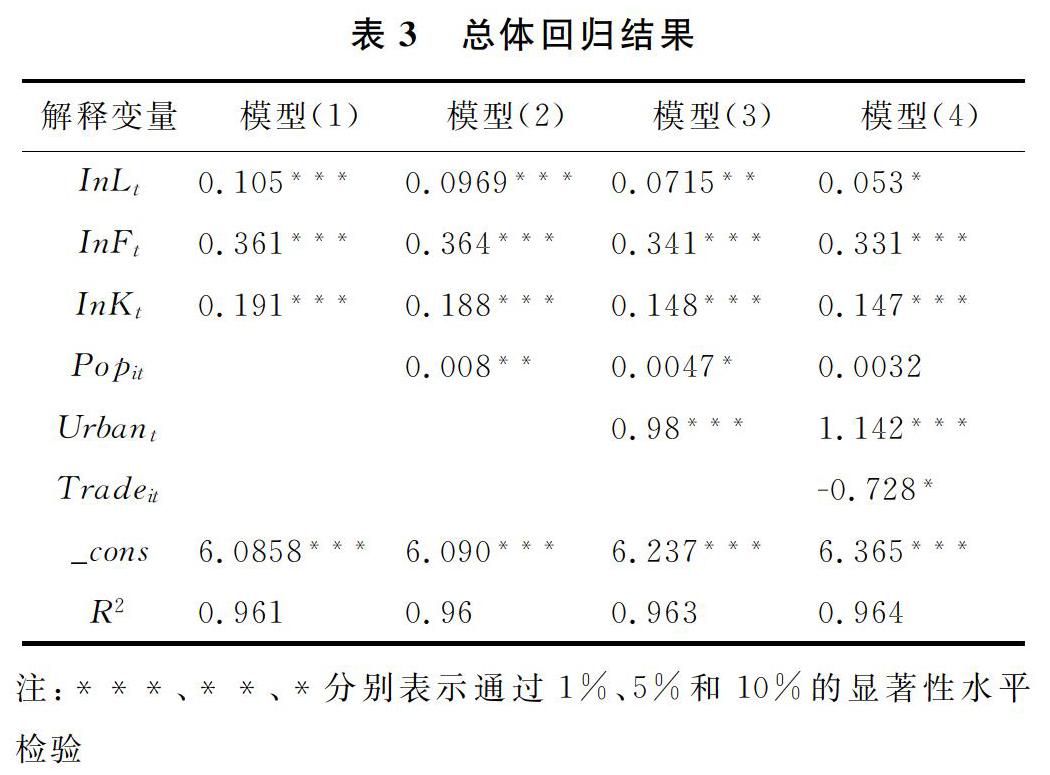

面板數據模型分為混合效應模型、固定效應模型(FEM)和隨機效應模型(REM)。在回歸分析中,本文首先通過F檢驗選擇混合效應模型及固定效應模型,得到P<0.001,應采用固定效應模型。隨后進行Hausman檢驗,選擇固定效應模型和隨機效應模型,得到檢驗結果P<0.01,檢驗超過卡方分布的臨界值,拒絕原假設,因而本文采用固定效應模型進行回歸分析。模型(1)為未加入任何控制變量的回歸方程,模型(2)、(3)、(4)是依次加入控制變量后的結果。對加入控制變量后的模型分別進行了F檢驗和Hausman檢驗,結果均拒絕原假設,所以都采用固定效應模型進行分析。

以上模型的R2值均大于0.8,說明模型的擬合性較好。根據回歸結果,高等教育財政投入與地區經濟增長顯著正相關,通過1%顯著性檢驗。高等教育財政投入每增長1%,地區經濟增長增加約0.36%,相較于固定資產投資及勞動力產出,高等教育投入對經濟增長的貢獻率更高,說明高等教育財政投入在當下更能促進經濟的增長。隨后依次加入了其他控制變量,主要的解釋變量均通過了1%的顯著性檢驗,且系數變化不大。高等教育財政投入是幾個變量中最有貢獻率的解釋變量,這與之前多數文獻得到的結論一致,即財政教育投入對于經濟增長有正向影響。

在幾個控制變量中,自然人口增長率對地區經濟增長有促進作用,但作用不顯著。城鎮化率對于經濟發展有顯著的促進作用,城鎮化進程有利于集聚經濟,使得資源配置更加高效,促進經濟發展。

2.2 分區域回歸結果

本文根據地理區域將31個省份劃分為四個區域,以分別考慮不同區域高等教育財政投入對經濟增長的影響,分別為東部、西部、中部、東北部。西部地區包括陜西省、四川省、云南省、貴州省、廣西壯族自治區、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區、西藏自治區、新疆維吾爾自治區、內蒙古自治區、重慶市;東部地區包括河北省、北京市、天津市、山東省、江蘇省、上海市、浙江省、福建省、廣東省、海南省;中部地區包括山西省、河南省、安徽省、湖北省、江西省、湖南省;東北部地區包括吉林省、遼寧省及黑龍江省。

根據表4,東部、西部、中部、東北部的高等財政教育投入對經濟增長的彈性系數分為0.248、0.289、0.362和0.483,且均通過1%的檢顯著性檢驗,呈現依次增長的趨勢。東部的高等教育財政投入對經濟增長的彈性系數最小,高等教育投入每增加1%,地區經濟增長約0.24%;在西部地區,高等教育投入每增加1%,地區經濟增長約0.28%;在中部地區,高等教育投入每增加1%,地區經濟增長約0.26%;東北三省的高等教育財政投入的彈性系數最大,高等教育投入每增加1%,地區經濟增加約0.48%。中部較之西部的彈性更大,說明在國家的長期財政轉移支付下,西部高等教育資源短缺的境況已經有所改善,與地區經濟發展較為協調。而發展水平相對較高的中部地區,則面臨著高等教育財政投入不足的現狀。東北地區的高等教育財政投入彈性最高,從側面說明了其人力資本的短缺與不足。自2000年以來東北三省就一直面臨著人才流失的問題,嚴重阻礙了其經濟發展,王志浩等提出東北地區人力資本供需嚴重失衡,需求缺口大,地方及中央需要加強對于高等教育的扶持。

3 結論與建議

我國高等教育經費來源仍然以財政投入為主。高等教育財政投入模式幾經變化,隨著財政體系的完善,高等教育財政投入比例逐步趨向合理,但仍然有上升和改進的空間。隨著經濟結構轉型升級,對于創新和科技的要求進一步提高,我國應該更加重視人力資本對于經濟增長的影響,在保障基礎教育的基礎上,盡可能發展高等教育,提高我國創新能力。先進的設備和高素質人才有助于進一步提升我國經濟競爭力,擴大高等教育投資有利于實現經濟的可持續發展。

第一,要增加高等教育財政投入,實現教育與經濟的良性循環,優化配置區域教育資源。2002年至今,高校財政撥款分為兩部分,一是維持高校運轉的基本投入預算,二是支撐高校各種科研活動的項目投入。前者主要由各級教育主管部門統籌解決,納入“985”“211”以及“雙一流”建設體系的高校由教育部統一協調,投資能夠保證高校基本運轉,沒有納入建設名單的高校則由省市教育主管部門負責,由省市財政解決,不同地區的財政情況不同,決定了各地區高校的財政投入水平存在很大的差異,直接導致高等教育資源區域發展不平衡。西部高校享受西部計劃可以得到中央財政的支持,但中部地區及東北三省的高等教育財政投入則明顯不足。

第二,要實現區域經濟的協調發展,經濟落后地區政府要重視人才過度流失對經濟系統的損害。中西部地區和東三省普遍存在嚴重的人才流失問題,大量高素質人才受利益驅動流向東部地區,高等教育財政投入無法提高人力資本積累進而促進經濟發展,當地政府缺乏投入激勵。對于人才流失嚴重區域,當地政府應出臺特殊人才補貼及落戶政策以提高對人才的吸引力。同時,各地也可以因地制宜發展與該地區產業相適應的高等院校及相關專業,加強產學結合,提高勞動力的專業素質,與當地經濟形成良性循環。

第三,強化高校師資隊伍建設,提高高校科研質量。師資隊伍建設是大學可持續發展的基礎。隨著大學及研究生擴招,高校對于人才的需求同樣逐步攀升,現有高校教師數量和質量無法滿足提升高等教育質量的需求。據2018年教育部統計年鑒,東部地區高校正高級、副高級專任教師數量顯著高于中西部,各地區師生比明顯失調。北京、上海師生比(僅統計博士學歷師資)相對充足,均大于5%,而中西部師生比大多集中于1%~2%。中西部政府可以重點加強引進人才力度,吸引具有豐富科研經驗的優秀人才,從而帶動學校發展。高校應逐步完善激勵機制,給有學術成果的教師予以各方面支持和鼓勵。

第四,可以適當拓寬高校的資金來源。我國當前高等教育財政投入模式依舊是以政府為經費的主要承擔方,由于當前固定資本投入對于經濟貢獻率不及教育投入,高校可以放開資金來源渠道,吸納企業或個人的投資或捐贈。政府可以采取一定措施,如補貼減稅等,鼓勵私人資本和民間資本進入高校,減輕政府負擔,同時惠及高等教育的發展和升級。

校友捐款近年來已成為高校資金來源的一個重要渠道,各校之間差距較大。2019年中國大學校友捐贈排名前列的大多是國內頂級學府,如北京大學、清華大學等,但仍有非“985工程”高校校友捐款位于前列,如福州大學、長安大學等。各個高校行政部門應該重視校友工作,其不僅可以為高校提供捐贈和基金,還會給高校帶來各種無形資源,如信息資源、公關資源等,有助于推進高校各方面建設。

參考文獻:

[1] 孟望生,向君.財政教育“欠賬”和“超付”的經濟增長效應——基于中國省級面板數據的經驗研究[J].經濟與管理,2020,34(2).

[2] 吳偉偉,章祿祿.財政性教育投入影響FDI的區位選擇嗎?——基于人力資本流動視角的實證研究[J].教育與經濟,2017(1).

[3] 陶元磊,李強.地方高等教育財政投入與區域經濟發展的協同效應研究——基于省際面板數據的空間因果性分析[J].復旦教育論壇,2015,13(1).

[4] SOLOW R M . A contribution to the theory of economic growth[J]. Quarterly Journal of Economics(1).

[5] NELSON R R , PHELPS E S . Investment in humans, technological diffusion, and economic growth[J]. American Economic Review, 1965, 56(1-2).

[6] LUCAS R E . On the mechanics of economic development[J]. Journal of Monetary Economics, 1989, 22(1).

[7] ROMER M , ROMER P M . Endogenous technological change[J]. Nber Working Papers, 1989, 98(98).

[8] 朱耘嬋,王銀梅.財政教育投入對地區經濟增長的貢獻分析——基于2003—2013年省際經驗數據[J].湖北社會科學,2017(4).

[9] 劉幼昕.中國財政性教育支出與經濟增長關系研究[J].統計與決策,2013(11).

[10] 孫玉環,季曉旭.教育投入對中國經濟增長作用的區域差異分析——基于多指標面板數據聚類結果[J].地理研究,2014,33(6).

[11] ACKMAN R W , BARRO R J . Determinants of economic growth: a cross-country empirical study[J]. American Political Science Review, 1998, 92(2).

[12] ZOROCHKINA T. Financial support of higher education development in ukraine and the UK[J]. Comparative Professional Pedagogy,2019,9(1).

[13] 鄭鳴,朱懷鎮.高等教育與區域經濟增長——基于中國省際面板數據的實證研究[J].清華大學教育研究,2007(4).

[14] 勞昕,薛瀾.我國高等教育資源的空間分布及其對地區經濟增長的影響[J].高等教育研究,2016,37(6).

[15] 聶娟,辛士波.我國高等教育質量差異化及對區域經濟增長的效應分析[J].中國軟科學,2018(11).

[16] 朱迎春,王大鵬.高等教育對區域經濟增長貢獻——基于省際面板數據的實證研究[J].軟科學,2010,24(2).

[17] 王志浩,王洋.人力資本流失、配置效率與東北地區經濟發展[J].哈爾濱商業大學學報(社會科學版),2019(2).