鼻中隔縫合法在鼻內窺鏡下鼻中隔校正術中的應用價值

喬仲偉

摘要:目的:比較鼻內窺鏡下鼻中隔矯正術后傳統鼻腔填塞法與鼻中隔縫合法的臨床應用價值。方法:選擇醫院2015年1月—2019年12月醫院收治的鼻中隔偏曲并實施鼻中隔校正術患者94例作為研究對象。結論:針對鼻中隔偏曲實施鼻內窺鏡下鼻中隔矯正術患者,行鼻內窺鏡下鼻中隔縫合法操作時間短、出血少、術后疼痛程度低,患者舒適度高,是一種較為理想的治療方法。

關鍵詞:鼻中隔縫合法鼻腔填塞法鼻中隔校正術

鼻中隔偏曲指的是鼻中隔生長期間在某些因素作用下,生理解剖結構出現畸形,患者通常會出現頭疼、鼻塞、鼻分泌物增多等現象,對患者生活質量有嚴重影響[1]。鼻內鏡下鼻中隔校正術是治療鼻中隔偏曲最有效的方法之一[2],患者術后鼻腔通氣可以得到明顯改善。然而,隨著微創技術的迅速發展,以及患者對術后舒適程度的要求也進一步提高,鼻中隔術后一方面由于創面慢性滲血,另一方面利于分離后鼻中隔愈合,常采取局部壓迫填塞止血的方法。有效的止血方式對減少創面感染、減輕術后疼痛有重要價值。為更好地確保鼻內窺鏡下鼻中隔矯正術后的止血效果,本研究主要比較鼻中隔縫合法與傳統鼻腔填塞法的臨床價值,現報告如下。

1資料與方法

1.1一般資料

選擇2015年1月—2019年12月本院收治的鼻中隔偏曲實施鼻內窺鏡下實施鼻中隔矯正術患者94例作為研究對象。所有患者入組前均通過臨床表現、影像學檢查等確診,且簽署手術、麻醉以及入組知情同意書,患者年齡均在18歲以上,精神狀況正常,排除血液系統及心肺功能異常患者。按照隨機數字法,將其分為兩組,每組均為40例。觀察組:男27例,女20例,年齡19~59歲,平均(38.1±2.3)歲,病程0、5~25年,平均(11.2±0.4)年;對照組:男25例,女22例,年齡20~59歲,平均(37.3±1.7)歲,病程1~24年,平均(12.1±0.5)年,兩組患者的性別、年齡、病程等比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2治療方法

所有患者均行鼻內窺鏡下鼻中隔偏曲校正手術治療,對照組術后行傳統鼻腔填塞,其填塞物為紅霉素軟膏紗條;觀察組實施鼻內窺鏡下鼻中隔縫合治療,鼻中隔矯正術后,使用生理鹽水進行反復鼻腔沖洗,將其內碎骨片沖出、取干凈,明確無活動性出血后實施鼻中隔縫合術。

1.3臨床療效

顯效:癥狀消失,切口愈合良好,矯正偏曲;有效:癥狀改善顯著,切口愈合良好,矯正偏曲;無效:癥狀無變化,矯正不良;總有效率=(顯效例數+有效例數)÷總例數×100%。

1.4觀察指標及評定標準

比較兩組鼻腔填塞期間相關指標,統計兩組術后48h內兩組整體睡眠質量及飲食總量,分析兩組術后并發癥發生情況。

2結果

2.1兩組鼻腔填塞期間相關指標比較

觀察組操作時間短于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05);觀察組患者治療后出血量少于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05);觀察組患者治療后疼痛評分低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)(見表1)。

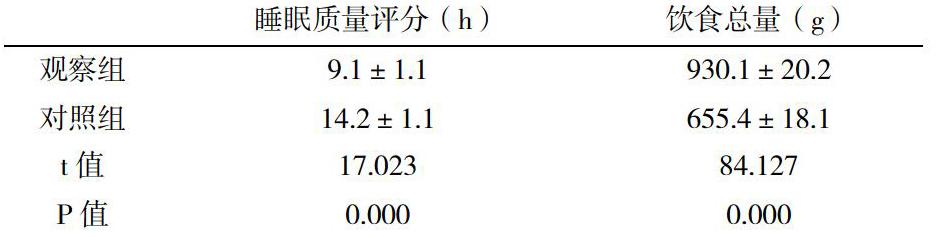

2.2術后48h內睡眠質量及飲食總量對比

術后48h內,觀察組睡眠質量評分高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05);觀察組患者的飲食總量多于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)(見表2)。

2.3兩組術后并發癥發生情況對比

觀察組出現存在嚴重疼痛、呼吸不暢、鼻后滴流整體比例少于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)(見表3)。

3討論

本研究觀察組實施鼻內鏡下縫合治療,相對于對照組的鼻腔填塞術,觀察組操作時間短于對照組,出血量少于對照組,術后疼痛程度低于對照組。提示實施鼻內鏡下縫合治療,能有效的縮短行存在時間,減少出血,緩解患者疼痛。另外針對術后48h內患者睡眠質量及飲食總量比較發現,術后48h內,觀察組睡眠質量優于對照組,飲食總量多于對照組。針對兩組術后并發癥發生情況分析發現,觀察組出現術后疼痛、呼吸不適及鼻后滴流的總比例顯著小于對照組。綜上所述,針對鼻中隔偏曲實施鼻中隔成形術者,行鼻中隔縫合法操作時間短、出血少、術后疼痛程度低,患者舒適度高,是一種較為理想的治療方法。

參考文獻

[1]田衛卿.黏膜縫合法與鼻腔填塞法治療鼻中隔偏曲效果對比[J].河南醫學研究,2017,26(10):1821.

[2]劉懿穎.三線減張鼻中隔矯正術聯合低溫等離子射頻消融治療伴有鼻中隔偏曲的中重度常年性變應性鼻炎的臨床療效觀察[J].中國基層醫藥,2018,25(10):1298-1302.

(陳濱,通訊作者,中國人民解放軍陸軍第79集團軍醫院耳鼻喉科副主任醫師)