傳統(tǒng)疝修補與腹腔鏡疝修補治療腹股溝疝療效對比

方磊

(黑龍江省牡丹江林業(yè)中心醫(yī)院 普外科,黑龍江 牡丹江 157000)

0 引言

腹股溝疝主要是由腹股溝區(qū)薄弱和缺損導(dǎo)致的腹部常見病和多發(fā)病,以其發(fā)病原因為依據(jù),可分為先天性腹股溝疝和后天性腹股溝疝兩種。發(fā)病初期缺乏典型癥狀,病程延長過程中腫塊會出現(xiàn)明顯增大的現(xiàn)象,進而對患者的勞動、行走能力產(chǎn)生影響,部分病例還會有嵌頓、絞窄的情況出現(xiàn),容易引起急性腹膜炎、休克等,對患者的生命安全構(gòu)成嚴重威脅[1]。目前首選手術(shù)修補方法進行治療,經(jīng)典術(shù)式為傳統(tǒng)的開放性疝修補術(shù),但弊端較多,臨床推廣首先。近年來微創(chuàng)醫(yī)學的發(fā)展與完善,腹腔鏡疝修補術(shù)在臨床中逐漸得到了廣泛應(yīng)用。本文選擇本院收治的100例腹股溝疝作為實驗樣本,現(xiàn)需要進行如下分析和報告:

1 資料與方法

1.1 一般資料。選擇2017年6月至2019年3月期間本院收治的100例腹股溝疝作為實驗樣本,全部病例均可滿足中華醫(yī)學會外科學會疝與腹壁外科學中腹股溝疝的相關(guān)臨床診斷標準[2]。將其參照雙色球法的分組方式分成對照組(50例)和治療組(50例)。對照組的男33例,女17例,患者的年齡在21-67歲范圍內(nèi),平均(46.8±4.2)歲;病程3個月至4年,平均(1.6±0.5)年;其中直疝13例,斜疝37例;治療組的男34例,女16例,患者的年齡在22-68歲范圍內(nèi),平均(47.2±4.1)歲;病程4個月至5年間,平均(1.7±0.6)年;其中直疝14例,斜疝36例。組間上述資料的對比上,沒有統(tǒng)計學上的意義,P>0.05,存在比較價值。

1.2 方法。對照組傳統(tǒng)疝修補術(shù):以硬膜外全身麻醉方式為主,于腹股溝韌帶平行位置做手術(shù)斜切口,長約5 cm,逐層切開腹外斜肌腱膜、提睪肌,這一過程中要做好周圍神經(jīng)的保護措施,確定疝囊位置,游離、切斷和結(jié)扎處理疝囊,于精索后縫合。強化精索下方的內(nèi)環(huán),采用4號絲線縫合腹內(nèi)斜肌下緣及聯(lián)合腱、腹股溝韌帶,直至恥骨結(jié)節(jié)位置。最后對精囊進行復(fù)位,進行腹外斜肌腱膜縫合,將外環(huán)切口閉合。完成手術(shù)后,以沙袋加壓傷口。治療組腹腔鏡疝修補術(shù):以全身麻醉方式為主,觀察孔為臍孔,于臍平面下兩層腹直肌外緣做操作孔,大小約5 mm,分別在腹直肌后、腹膜前置入10 mm的套管,于腹膜盆壁內(nèi)剝離疝囊,創(chuàng)建CO2氣腹,通過腹腔鏡對腹股溝疝和周圍組織進行探查,以此游離腹壁下血管-恥骨聯(lián)合-腹橫筋膜-精索-Cooper韌帶等相關(guān)組織,再以疝的類型作為依據(jù),合理選擇相應(yīng)的處理方法。直疝患者,處理疝囊的方法與腹壁剝離的方法一致;斜疝患者,對疝囊進行鈍性分離,自精索下進行撕離。分離腹膜前間隙,將精索血管、輸精管等全部暴露出來。

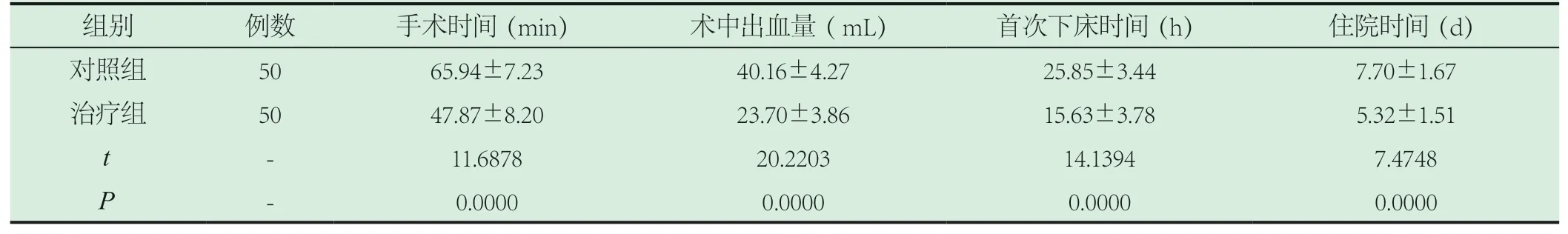

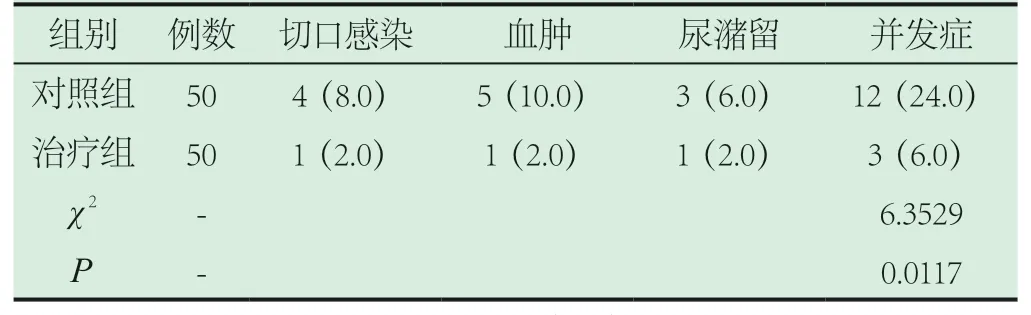

1.3 觀察指標。①圍術(shù)期相關(guān)指標主要包括了手術(shù)時間、術(shù)中出血量、下床活動時間、住院時間;②術(shù)后并發(fā)癥常見類型有血腫、尿潴留、切口感染。

1.4 統(tǒng)計學分析。將本次研究中的全部數(shù)據(jù)均用統(tǒng)計學軟件SPSS 22.0處理,百分率(%)、(±s)分別用來描述的是計數(shù)資料、計量資料,各進行的是χ2檢驗、t檢驗,當P<0.05出現(xiàn)時可表示具備顯著性的差異。

2 結(jié)果

2.1 對比兩組圍術(shù)期相關(guān)指標的不同。治療組與對照組的手術(shù)時間、首次下床時間、住院時間予以比較,對照組長于治療組;兩組術(shù)中出血量予以比較,對照組多于治療組,以上數(shù)據(jù)的差異顯著,P<0.05,詳見表1。

2.2 對比兩組術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率的不同。治療組的術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率要顯著比對照組的并發(fā)癥發(fā)生率低,且組間差異方面,有統(tǒng)計學意義(P<0.05),詳見表2。

表1 對比兩組圍術(shù)期相關(guān)指標的不同(±s)

表1 對比兩組圍術(shù)期相關(guān)指標的不同(±s)

?

表2 對比兩組術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率的不同[n(%)]

3 討論

腹股溝疝在臨床外科中是十分常見的疾病類型,主要指的是因為腹股溝區(qū)缺損部位的腹腔內(nèi)臟器突出至體表,導(dǎo)致疝氣形成的情況。具體可將腹股溝疝分為先天性和后天性兩種,其中先天性腹股溝疝的原因是腹膜壁發(fā)生缺損和鞘膜突形成,后天性腹股溝疝的原因是腹內(nèi)壓明顯增加,腱膜組織有繼發(fā)性膠原代謝紊亂的情況出現(xiàn),進而局部異常薄弱,導(dǎo)致本病發(fā)生[3]。腹股溝疝在中老年群體中是發(fā)病率較高的一種,且男性比女性的發(fā)病率高。手術(shù)治療是當前最優(yōu)先選擇的腹股溝疝的治療方法,但傳統(tǒng)疝修補術(shù)因為選擇的修補材料是以缺陷周圍的組織為主,致使缺陷周圍組織和原位置發(fā)生脫離,一旦縫合,會有非常大的張力產(chǎn)生出來,疼痛感比較強,而且會增加復(fù)發(fā)率。除此之外,實施傳統(tǒng)疝修補術(shù)時,韌帶、肌腱等原因的影響下,會大大增加愈合難度,故術(shù)后具有非常高的并發(fā)癥發(fā)生率[4]。近年來,通過對傳統(tǒng)疝修補術(shù)進行不斷的改革和優(yōu)化,研究發(fā)現(xiàn)[5],選擇人工合成材料對缺陷周圍組織進行替代,可有效控制術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率及復(fù)發(fā)率,可將其作為常用的治療腹股溝疝的手段。但應(yīng)用這種術(shù)式也不是十分完美的,患者術(shù)后依然會有比較強的痛感,且會長時間的持續(xù)著這種痛感。因為疝氣主要是由腹股溝薄弱區(qū)的恥骨肌導(dǎo)致的,只有修補這個位置,才能提高腹股溝疝的臨床治療效果。

腹腔鏡疝修補術(shù)與傳統(tǒng)疝修補術(shù)進行比較,其優(yōu)勢就在于:術(shù)后可以快速恢復(fù)正常,可取得良好的修補疝囊的效果,降低復(fù)發(fā)率,減輕疼痛。采用該術(shù)式進行治療時,可真正實現(xiàn)從根本上對腹股溝斜疝進行治療,并與解剖縫合的標準相符,不會造成較大的痛苦,手術(shù)切口比較小,具有良好的美觀性。除此之外,實施腹腔鏡疝修補術(shù),無需強行縫合疝囊,所以不會產(chǎn)生較大的張力,適用于高齡患者[6-7]。

相關(guān)性文獻報道中,對如何治療腹股溝疝患者病情進行了分析,無法采用何種術(shù)式,對于手術(shù)醫(yī)生來說,均需要對是否需要固定補片進行思考,臨床上存在分歧,主要集中在2個問題之上,第一,如果不固定,患者復(fù)發(fā)率會不會更高,如果固定補片,是否導(dǎo)致患者發(fā)生神經(jīng)痛以及術(shù)后慢性疼痛,第二,是成本問題,若取消補片固定,會明顯下降整個操作成本,對于主張固定補片學者來說,基礎(chǔ)是補片固定,對于任何涉及卷曲、補片移位以及皺縮,均可導(dǎo)致疝復(fù)發(fā)。對于上述情況來說,如果不進行固定,補片移位、皺縮會明顯增大,因此,若想避免患者疾病復(fù)發(fā),應(yīng)保證固定充分,若存在補片大小缺陷,也會導(dǎo)致患者疾病復(fù)發(fā)。對于此病患者來說,充分固定補片,可將補片移位有效避免或者下降,可促使患者疝復(fù)發(fā)率明顯下降。

臨床實踐證實,利用腹腔鏡疝修補治療腹股溝疝患者病情,可行性較高,可將患者術(shù)后復(fù)發(fā)率控制在一定程度,可明顯降低患者術(shù)中失誤[8],可避免患者術(shù)后發(fā)生嚴重并發(fā)癥,可促進患者術(shù)后快速恢復(fù)身體健康。

在此次試驗中,研究組手術(shù)時間、術(shù)中出血量、首次下床時間、住院時間、并發(fā)癥發(fā)生率與對照組以上幾項相比,P<0.05。從而可見,腹腔鏡疝修補治療腹股溝疝的臨床療效優(yōu)于傳統(tǒng)疝修補術(shù),且手術(shù)時間短、出血量少、恢復(fù)快、并發(fā)癥發(fā)生率低等優(yōu)勢突出,值得作為優(yōu)先選擇的術(shù)式全面推廣。