微創Cable-Pin系統和改良張力帶內固定治療髕骨橫形骨折的療效比較

徐遠金

(武漢市第九醫院 創傷顯微骨科,湖北 武漢 430081)

0 引言

髕骨骨折是一種較為嚴重的骨傷。作為人體中最大的籽骨的髕骨是膝關節的重要組成部分。在伸膝活動中,髕骨通過杠桿作用能使股四頭肌力量提高約30%。髕骨骨折后如處理不當,將會嚴重影響膝關節的活動,甚至造成終生殘疾,橫形骨折最為常見,約占所有髕骨骨折的50%-80%[1]。改良張力帶技術、微創和空心釘張力帶技術是主要的治療方式,作為治療髕骨的經典術式改良張力帶技術有著創傷大、感染、骨折再次移位等缺陷,空心釘固定牢固且并發癥少,目前微創治療效果較好[2]。本文治療髕骨橫形骨折時應用微創Cable-Pin系統和改良張力帶內固定的臨床效果比較,對比兩者的差異,現將實驗過程和實驗目的匯報如下。

1 資料及方法

1.1 一般資料。隨機選擇60例2018年10月至2019年10月期間由于髕骨橫形骨折到我院進行治療的患者作為研究對象,隨機均分為實驗組和對照組兩組,30例采用微創Cable-Pin系統內固定的對照組患者中男14例,女16例,年齡22-68歲,平均(47.4±11.7)歲,骨折部位:下極骨折、中部骨折、上極骨折分別為8例、16例、6例;30例改良張力帶內固定的實驗組中男15例,女15例,年齡21-69歲,平均(47.8±12.1)歲,骨折部位:下極骨折、中部骨折、上極骨折分別為7例、15例、8例。實驗組和對照組患者在年齡、性別、受傷部位等一般資料上無統計學差異。所有患者及其家屬均被告知實驗目的和過程,并征得患者及其家屬的同意[3]。

1.2 方法。30例對照組患者采用微創Cable-Pin系統內固定,具體手術方法如下:采用聯合麻醉,患者水平臥位,在患者的膝關節后墊一軟枕,使膝關節略微彎曲20°,采用常規的鋪巾和消毒術野,在大腿根部上止血帶,根據不同部位的骨折采取相應的方式與步驟進行[4]。30例實驗組患者采用改良張力帶內固定,具體方法如下:采用硬膜外連續麻醉后患者水平臥位,取髕前直切口,盡可能保留碎骨血供,清楚骨折斷面軟組織以及關節腔內的積血,采用克式針從骨折斷面穿出針尾平齊斷面后骨折復位用復位鉗作臨時固定,檢查固定效果后,將髕骨下克氏針尾盡可能剪斷,用可吸收線縫合固定。沖洗、縫合后,關閉切口,彈力繃帶加壓包扎[5]。

1.3 術后處理。采用頭孢類抗生素常規預防感染,彈力繃帶包扎,手術后進行肌肉舒縮、伸屈活動回復,輔助下地負重活動需要術后一個月以后,完全愈合可完全負重[6-9]。

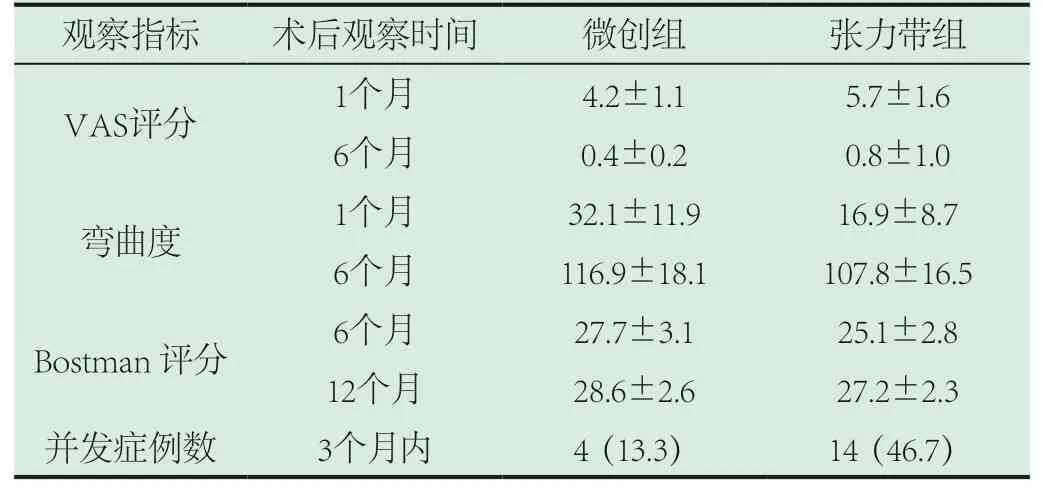

1.4 觀察指標。統計實驗組和對照組手術時間、術后VAS(疼痛視覺模擬評分)、膝關節功能Bostman 評分、術中出血量、并發癥、膝關節屈曲度。

1.5 統計學處理。采用SPSS 20.00軟件處理本次治療髕骨橫形骨折時應用微創Cable-Pin系統和改良張力帶內固定的臨床效果比較的相關數據,將0.05作為檢驗臨界值,若是檢驗值低于臨界值表示差異顯著,P<0.05,有統計學意義。

2 結果

微創組的手術時間為(72.4±15.2)min,張力帶組手術時間為(64.2±12.1)min,微創組的手術時間比張力組手術時間長但是對比無統計學差異。微創組術中出血量(54.3±21.5) mL,張力帶組術中出血量為(264.3±91.5)mL,張力組比微創組術中出血量高,差異有統計學意義(P<0.05)。根據數據統計患者彎曲度、VAS評分、Bostman 評分、并發癥數據如表1所示,微創組的彎曲度、VAS評分、Bostman 評分均高于張力帶組,具有統計學差異。微創組并發癥有1 例行內固定取出、2 例內固定移位、1例骨折塊移位,并發癥發生率為13.3%,張力組有2例內固定激惹,4 例內固定取出,2 例內固定移位,2 例出現切口延期愈合,2 例骨折塊移位,2 例內固定斷裂,并發癥發生率為46.7%,對比具有統計學差異。

表1 實驗組和對照組效果比較

3 討論

隨著微創手術的不斷發展,微創手術已成為不可阻擋的趨勢,可以防止和降低、關節黏連、關節強直和肌肉萎縮等并發癥發生,獲得較佳的治療效果[10-14]。綜上所述,治療髕骨橫形骨折時,應用微創Cable-Pin系統在血量、術后VAS(疼痛視覺模擬評分)、膝關節功能Bostman 評分、并發癥、膝關節屈曲度上具有優勢[15-18]。