神經衰弱患者護理中針對性心理護理干預的效果評價

杜曉

(北大醫療淄博醫院,山東 淄博 255069)

0 引言

神經衰弱是現代常見的一種精神疾病,主要是由于長期心理壓力過高引起的高級神經活動紊亂引起的疾病,主要表現為容易興奮、疲勞等癥狀,從而引起精神癥狀和身體不適,但是無實質性病理變化[1]。近些年來相關研究指出,大城市神經衰弱患者數量不斷增長,且以青年人較為常見,白領的發病率要高于工人[2]。該病的提出最早于十九世紀七十年代,當時美國正處于工業化發展時期,這使得人們的分工更加細致化,部分人群從事腦力工作,而長時間內腦力工作會導致精神緊繃、疲勞,導致腦活動下降,這是最早的神經衰弱概念,屬于“文明病”,多出現在腦力工作者。隨著現代醫學的不斷完善,臨床醫學對該病的認知也不斷深入,目前美國疾病控制中心將該病定義為一種持續存在或反復發作的精神或軀體疲勞為主要特征,同時可伴隨慢性特工、腋窩淋巴輕度重大、睡眠障礙等癥狀,且體查與實驗室檢查無明顯軀體性疾病。多數學者認為該病的儲蓄與社會心理因素以及個人性格內因有密切的相關性,性格內向的人可在輕微的精神刺激下而產生該病,而性格外向的人可能需要遭受較大的精神刺激而發生該病。因此多數心理學者認為,精神刺激是誘發該病的主要因素,且隨著我國社會的不斷發展,腦力工作者不斷增加,城市生活節奏加快,人們在日常生活中接受的信息也不斷能提高,從而導致該病的發生率也不斷的升高。因此在該病的治療中,除了重視患者的藥物治療外,還需要重視心理因素在該病發生機制中的作用,為患者提供個性化的心理護理。文章通過選取134例精神衰弱患者進行對照觀察,研究如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料。選取2018年3月至2019年10月134例醫院收治的神經衰弱患者。觀察組67例患者中有男34例,女33例;年齡22-47歲,平均(32.5±5.6)歲。對照組67例患者中有男35例,女32例;年齡21-49歲,平均(33.5±6.3)歲。入選患者均符合精神衰弱診斷標準:①大量軀體不適癥狀;②情緒或心境變化快;③精神活動能力下降。所有患者均對本次知情并同意隨訪觀察。

1.2 方法。對照組實施常規護理。觀察組患者則加入針對性心理護理,具體措施為:①滿足患者的需求:患者對于醫院肯定是抱著想要治療的愿望,從而產生一定的需求。因此要從患者的角度出發,創造一個安靜、整潔的環境,同時要注意自身的行為舉止,態度親切、認真誠懇,從而讓患者感到安心。②細心觀察:神經衰弱患者的情緒容易波動,因此在聊天的過程中,利用心理學知識指導患者調整心理,同時要關注患者的心理狀況,在不同情況下采取不同的干預措施。對于有傾訴愿望的患者,需要耐心傾聽,并在交流過程中開導患者,讓患者感受到醫護人員的用心,從而樹立治愈的信心。內向的患者,需要主動與患者焦慮,誘導患者說出自己的苦惱,從而放松精神,鼓勵患者積極治療,從而提高患者康復的信心。③耐心解釋:以事實為依據,通過通俗易懂的方式為患者介紹神經衰弱的發病原因,耐心回答患者的疑惑,并為患者解釋一定的活動能夠放松心情,鼓勵患者做一些自己喜歡的事情,能夠分散患者的注意力,改善其緊張狀況,從而提高患者的抵抗力。鼓勵病友之間相互交流,親屬也要多關心患者,督促患者配合臨床治療[3]。

1.3 觀察指標。觀察兩組患者1個月之后焦慮抑郁評分的差異。

1.4 統計學分析。采用SPSS 16.0統計學軟件進行統計學分析。

2 結果

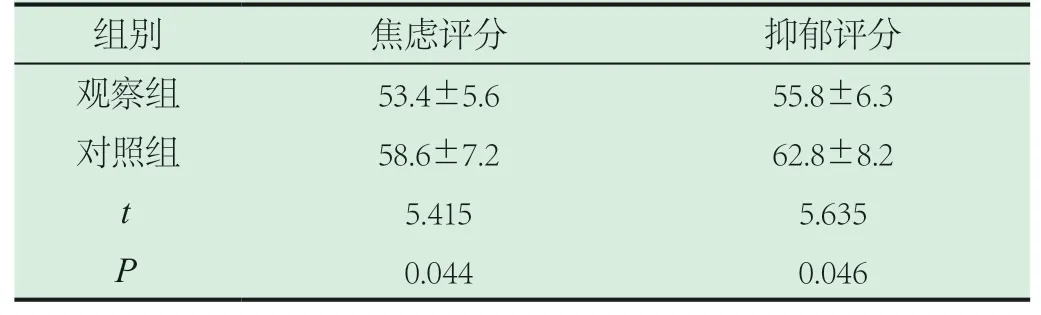

觀察組患者焦慮、抑郁評分均明顯低于對照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者心理狀況情況(±s)

表1 兩組患者心理狀況情況(±s)

?

3 討論

隨著現代都市生活節奏的加快,社會交際關系越來越復雜,導致精神疾病的發生率不斷升高。神經衰弱患者會由于精神活動異常而引起不同的情感體驗與內心反應,且這種感覺較為強烈[3-5]。神經衰弱患者通常具備以下心理特征:①焦慮:患者由于神經過于緊繃,對身心健康造成影響,可能引起失眠、頭暈、頭痛等癥狀,從而引起患者焦慮情緒。②抑郁:由于患者時常感到精神疲勞,覺得自己可能患有疾病,過于憂慮會導致精神更加緊張,加重了患者的精神狀況,形成惡性循環。因此本次研究中采用焦慮抑郁評分來觀察患者心理狀況的變化。

目前臨床對于神經衰弱的治療主要集中在對癥治療方面上,主要以心理治理為主,同時配合相應的藥物治療,包括抗焦慮藥、抗抑郁藥、鎮靜催眠藥等,同時還可以結合音樂療法、運動療法以及中醫治療。多數患者通過對癥治療能夠達到較好的療效,但也有部分患者病情遷延,反復發作。因此除了有效的治療措施外,還需要加強臨床護理措施。多數神經衰弱患者由于精神高度緊繃,對周圍環境變化較為敏感,容易出現失眠、頭痛、注意力不集中的情況,身體無法得到充分休息會引起身體不適,從而加重了患者的精神狀況,并最終引發了該病。部分研究指出,心理壓力過大對精神衰弱患者的生活與工作造成了較大的影響,并對患者的家庭造成了一定的影響。因此在治療期間需要加入相應的心理干預措施。針對性心理護理主要是根據患者的精神狀況采取相應的干預措施,入院之后為患者介紹病房環境,消除患者的疑慮,同時加強健康指導,提高患者對于神經衰弱的認識,并了解該病的治療方法[6-7]。針對患者不良情緒的發生原因,需要幫助患者尋找問題的根源,并介紹保持樂觀心態的重要性,在護理過程中需要加強與患者的交流,關注患者的情緒變化,耐心傾聽患者的訴求,引導患者發泄自身的壓力,從而保持身心舒暢。家屬也要多陪伴患者,鼓勵患者。通過成功治愈的案例幫助患者尋找治愈的信心,有助于改善患者的負面情緒,從而改善患者的睡眠質量。本次研究中,觀察組患者焦慮、抑郁評分均明顯低于對照組(P<0.05),這說明心理護理能夠改善神經衰弱患者的負面情緒。

神經衰弱的產生可能是由于患者遭受應激事件的刺激,為了進一步改善患者的精神狀況,需要鼓勵患者積極面對人生,認識到自己在家庭與社會中的責任與義務,正視事實,減少不良情緒的刺激[8-10]。患者可能由于家庭保護好,因此在遭受一定刺激之后而產生精神衰弱的癥狀,因此需要重視與患者的溝通交流,通過親切的態度,獲取患者的信任,并傾聽患者的苦悶與煩惱,給予患者心理上的安慰,消除孤獨感,幫助患者樹立正常生活的信心。護理人員需要了解患者的內心狀況,從而根據患者的情緒波動,通過科學的方式來消除負面情緒,例如跳健美操、散步、養花等活動,放松患者的精神,并改善患者的腦部活力。神經衰弱患者由于采用回避的思維方式,會讓自己走入極端地步,因此需要淡化患者對自己病情的關注,對于身體不適進行耐心的解釋,從而引導患者樹立積極的思維方式,在工作中需要與他人和諧相處,注意形成良好的生活習慣,減少熬夜、抽煙喝酒等行為,從而更好的改善自身的心理狀況[11]。綜上所述,神經衰弱是現代常見的一種精神疾病,主要是由于長期心理壓力過高引起的高級神經活動紊亂引起的疾病,針對性心理護理能夠改善神經衰弱患者的心理狀況,值得推廣使用。