傳統疝修補術和腹橫紋小切口手術應用于小兒疝氣治療中的療效分析

趙志宏

(大同市第一人民醫院,山西 大同 037008)

0 引言

小兒疝氣可以分成先天性腹股溝疝和臍疝兩種,是小兒外科中一種常見的疾病,該病多以低體重兒和早產兒為主要發病人群,因患兒的鞘狀突沒有打開,而臍環擴大張開所致腹股溝疝和臍疝,臨床表現為腹股溝和臍孔處有大小不一或時隱時現的腫物或者包塊,當患兒平臥、停止哭鬧或用手指按壓可消失,不適感不明顯[1]。以往對小兒疝氣的治療主要以傳統的疝修補術為主,雖然其效果可觀,但也有一定局限,如對于體弱患兒來說這種手術方法創傷比較大,恢復比較困難。在醫學技術不斷發展的過程中,對小兒疝氣的治療也開創了許多新的方法,其中,腹橫紋小切口手術創傷小、恢復快、療效好,被廣泛應用于臨床中。對此,本文對比傳統的疝修補術與腹橫紋小切口術在小兒疝氣的臨床治療中所取得的療效,具體如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料。90例疝氣患兒入院時間在2017年7月至2019年7月間,其中,男73例,女17例;年齡6個月至8歲,平均(4.56±1.34)歲;左側發病78例,右側發病12例。隨機分考察組與實驗組各45例,將兩組患兒的臨床資料加以比較,無統計學差異(P>0.05)。納入標準:患兒有明顯的手術指證;符合臨床對小兒疝氣的相關診斷標準;患兒的家屬對研究知情且同意。排除標準:患兒有精神障礙或智力障礙情況;無法耐受手術;有藥物過敏史。

1.2 方法。考察組實施傳統的疝修補術,首先,取患兒平臥位,對其實施靜脈麻醉后,墊高患兒的臀部。其次,在患兒腹股溝的內側取一個3 cm的切口,分開皮下組織,使腹外斜肌腱膜充分暴露后分離睪肌。接著在精索前內側行疝囊探查,給予縱向切開,結扎疝囊頸部并止血。最后對睪丸和精索進行復位,逐層將切口縫合,在切口處貼好無菌敷貼,結束手術。實驗組實施腹橫紋小切口手術,首先,取患兒平臥位,對其實施靜脈麻醉后,墊高患兒的臀部。等麻醉起效之后在患兒下腹的腹橫紋處切取1 cm左右切口,橫向切開腹外斜肌腱膜,同時將淺深筋膜分離,用血管鉗對外環口進行牽拉,充分暴露患兒的精索,對疝囊進行切開、游離及牽拉后給予貫穿結扎,把周圍疝囊切除。其次對睪丸與精索進行復位,對切口止血。最后將切口常規縫合后給予抗生素預防術后感染。

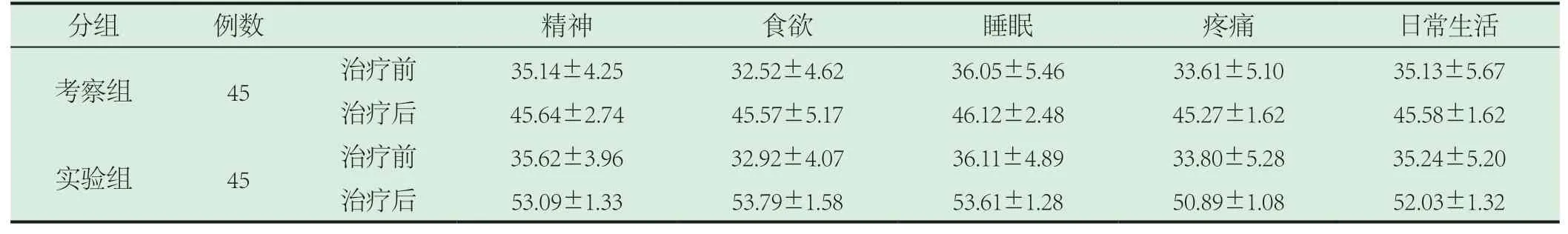

1.3 觀察指標。觀察兩組手術時間、手術中出血量、術后疼痛藥物使用次數及住院時間;使用生活質量評分(QOL)評分表對患兒治療前后的精神、食欲、睡眠、疼痛及日常生活情況進行評分,分值最高60分,51-60分表示良好;41-50分表示較好;31-40分表示一般;20-30分表示差,<20分表示極差[2]。統計兩組腹脹、陰囊腫脹、切口感染等并發癥的發生率。

1.4 統計學處理。本組數據用SPSS 22.0軟件加以處理分析,計量資料(±s)與計數資料(%)的對比以P<0.05表示有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組手術情況比較。考察組手術時間、手術中出血量、術后疼痛藥物使用次數及住院時間等均比實驗組更高,兩組間比較存在統計學差異,P<0.05,見表1。

2.2 兩組治療前后QOL評分情況比較。治療前,兩組精神、食欲、睡眠、疼痛及日常生活評分相比不存在明顯差異,而治療后實驗組各項評分均高于考察組,兩組間比較存在統計學差異,P<0.05,見表2。

2.3 兩組治療后并發癥情況比較。考察組發生腹脹、陰囊腫脹、切口感染等并發癥的發生率是24.44%,實驗組是6.67%,兩組間比較存在統計學差異,P<0.05,見表3。

表1 兩組手術情況比較(±s)

表1 兩組手術情況比較(±s)

?

表2 兩組治療前后QOL評分情況比較(±s)

表2 兩組治療前后QOL評分情況比較(±s)

?

3 討論

小兒疝氣是一種兒外科常見疾病,其發病率在1%-4%之間,臨床表現主要有腹脹、腹痛及便秘等,給患兒生活質量帶來極大的負面影響,因此,及時對患兒采取有效的治療干預十分有必要[3]。

許多研究指出,對小兒疝氣采用單純的藥物治療無法達到理想的效果,所以需要采取手術干預。但因患兒各項身體機能的發育尚未完全,其生理結構也比較薄弱,手術耐受性低,加上手術均可帶來一定創傷,很容易使患兒出現各種并發癥,影響其病情的恢復,所以選擇創傷比較小患兒比較容易耐受的手術方法很有必要[4-6]。

傳統的疝修補術手術視野比較清晰,可以將腹股溝管進行充分切除,但是手術切口比較長,出血量也相對比較多,不利于術后恢復。和傳統的疝修補術相比,腹橫膜切口手術的手術切口比較小,切開層次比較少,對患兒帶來的損傷也比較輕微,較少的剝離正常組織和不需切開腹股溝管,可顯著減少瘢痕的范圍,更具美觀性。加上手術操作比較簡單,手術時間短,有利于減少切口感染和腹脹、腹痛等不良癥狀發生率[7-9]。

本組研究中,考察組實施傳統的疝修補術,實驗組實施腹橫紋小切口手術,考察組手術時間、手術中出血量、術后疼痛藥物使用次數及住院時間等均比實驗組更高(P<0.05);治療后實驗組精神、食欲、睡眠、疼痛及日常生活評分均高于考察組(P<0.05);考察組發生腹脹、陰囊腫脹、切口感染等并發癥的發生率是24.44%,實驗組是6.67%(P<0.05)。可知在小兒疝氣臨床治療中采用腹橫紋小切口手術治療療效值得推廣。