農光互補光伏跟蹤系統技術探討

許禮彬

(中國電建集團江西省電力設計院有限公司,江西南昌330096)

0 引言

為應對全球氣候變化,減少溫室氣體排放,風電、光伏等可再生能源的開發已經成為國家的能源的主要發展方向,尤其是光伏,是目前國內新增裝機量最大的新能源。

在光伏項目中,光伏組件陣列的安裝方式對發電系統接收到的太陽能輻射量有很大的影響,在實際的工程應用中,投資方也在盡可能采用跟蹤系統去提高項目的發電量,以帶來更大的收益。

光伏組件的安裝方式有固定式、傾角季度調節式和自動跟蹤式三種形式,不同的安裝方式,會帶來發電量的差異,影響到光伏發電系統的發電能力及電站的投資收益率。其中自動跟蹤式包括單軸跟蹤式和雙軸跟蹤式。單軸跟蹤式(即水平單軸跟蹤、斜單軸跟蹤)只有一個旋轉自由度,即每日從東往西跟蹤太陽的軌跡,來提高發電量;雙軸跟蹤式(全跟蹤)具有兩個旋轉自由度,可以通過適時改變方位角和傾角,來跟蹤太陽軌跡,提高發電量[1]。

1 新型跟蹤系統的介紹

傳統雙軸跟蹤系統,是方位角和俯仰角兩個方向都可以運動的跟蹤系統,雙軸跟蹤系統可以最大限度的提高太陽能設備利用太陽能的效率。采用雙軸跟蹤可大大提高年均發電量,但其缺點是單價高,故障也多,在工程實際應用中投資和運維成本高。

針對傳統的跟蹤系統的缺點,江西省電力設計院在工程設計中,應用了一種新型光伏雙軸跟蹤系統,既提高了工程項目的發電量,又比傳統的雙軸跟蹤降低了成本。同時還把光伏的跟蹤系統和農光互補的理念相結合,提高了整個工程收益,同時又實現了項目農業的增值,還帶來了旅游的附加增值[2]。

2 新型雙軸跟蹤系統的特點

傳統的太陽能電站跟蹤系統普遍存在可靠性不夠、抗風能力差、成本高、維修困難等問題。太陽能發電效率不高制約其大量應用。提升發電效率,大規模使用太陽能光伏跟蹤技術一直是追求目標,該雙軸跟蹤系統有效解決了上述問題[3]。

該跟蹤系統是一種雙軸聯動控制方式,跟蹤系統采用天文坐標控制,實現電池板在太陽的東西向和南北向同時跟蹤太陽,單個控制器和轉動軸可同時控制連接在南北向上的多組跟蹤組件子系統,達到雙軸聯動控制,大幅提高控制效率,降低成本。并且實現了光伏與農業的有機結合,此雙軸跟蹤系統技術應用范圍極廣,除彩鋼屋頂外,均能使用,該新型跟蹤系統的支架示意見圖1。

圖1 新型雙軸跟蹤支架示意圖

2.1 實現全方位實時跟蹤

采用太陽天文坐標控制,光伏組件子系統的東西和南北向兩個方向的轉動,實現了全面實時地跟蹤太陽運行,達到了智能光伏雙軸跟蹤控制。確保一天之中光伏組件始終處在最佳受光角度,可極大提高光伏轉換效率,提升發電量超過15%以上。控制系統采用最可靠最常用的PLC電機減速器的組合,確保了雙軸跟蹤系統的可靠性。

此系統采用視日軌跡跟蹤方案,根據當地經緯度,時間等因素計算太陽高度角、方位角。在PLC編程過程中充分考慮工程現場情況,選擇以東西方向為主跟蹤方向軸,南北方向作輔跟蹤軸。控制單元由上位機組態WINCC和PLC控制器組成,用于實現監控各路光伏陣列的機架位置狀態等核心功能。執行單元由交流減速電機和減速機組合而成。反饋單元通過雙軸傾角傳感器實時測量機架角度信息,并反饋到PLC中運算控制,其跟蹤控制系統見圖2。

圖2 跟蹤控制系統圖

通過編程實現對光伏板東西方向轉角、南北方向斜角的計算,PLC通過數字量模塊輸出,控制固態繼電器的通斷從而控制電機的正反轉,在此基礎上結合傾角傳感器測量的角度反饋,實現光伏板旋轉定位。

跟蹤系統采用的角度傳感器精度為±0.3°(±0.30),跟蹤控制太陽每走2°電機轉動一次,即控制角度在太陽角度的±1°之間。當角度傳感器傳回的光伏板跟蹤角度與PLC內計算得到的太陽角度相差超過一定角度則電機轉動一次,將光伏板跟蹤角度調整到與PLC中計算的太陽角度一致。以減少執行機構動作次數,延長電機使用壽命,同時起節能作用,電機的控制原理見圖3。

圖3 電機控制原理圖

每個光伏陣列布置一個跟蹤系統控制柜,安裝在箱變逆變平臺上。控制柜的電源從箱變小干式變壓器引接,需要380 V/220 V容量約5 kVA,控制柜可以通過RS485或者以太網與光伏陣列監控系統通信,至通過光纖環網傳輸至后臺。

針對一個光伏方陣,幾十個電機控制回路,如果同時啟動,執行轉動命令,導致的后果是配電線路上瞬時啟動電流大,負荷高,造成不必要的線路損耗和經濟成本。因此,對于單個方陣而言,電機分組啟停的控制方法能夠有效地解決這個問題,同時不影響追光的效果。

2.2 提高系統強度和抗風能力

雙軸跟蹤支架立柱采用相互連接支撐的桁架結構,徹底解決了光伏支架系統的抗風問題。將電池陣列板的一端用特制的繩索進行拉動控制,增大電池板穩定性同時有利于跟蹤轉動自如,從根本上解決了風的震蕩性和跟蹤系統的壽命問題,組件的支架示意見圖4(單位:mm)。

光伏支架采用桁架結構,單元可根據地形條件自由組裝,形成一個整體,提高支架的抗風性、抗震性。

圖4 組件支架示意圖

根據其結構,支架的受力示意見圖5,從圖中可以看出支架采用桁架式結構設計,分散受力,支架穩定性更好;同時,支架與支架間相互聯結,樁基受力分散到整個子陣,使樁基受力更均勻,杜絕單個樁基受力過大的現象,降低樁基施工難度,從而減少樁基用量,大大降低樁基施工成本。

圖5 桁架式結構,分散支架受力

支架采用桁架式結構設計,直流電纜可沿支架線槽安裝,減少開挖及電纜投資成本,同時避免在支架下方施工時對電纜造成的威脅,提高電站安全性。

2.3 大幅度降低了光伏跟蹤系統的成本

采用最普通的控制方案,電機減速器組成控制系統。控制系統上改進采用一個控制電機帶動,通過萬向節傳動,實現多塊電池陣列板聯動,最多可實現18個光伏支架跟蹤聯動,同時也實現使用100W的電機,通過繩索的力矩放大作用,只需很小的扭力拉動18個光伏支架運動,實現電池板隨著太陽照射變化跟蹤。這樣一來,控制系統數量減少、跟蹤用電量降低、取消傳統跟蹤的昂貴電機和減速器,大大降低了傳統光伏跟蹤系統的成本。實際的電機控制從圖6中可以很直觀地看出,跟蹤系統更換較為簡單,維修方便,普通技工即可自行更換、維修。

圖6 現場電機照片

2.4 占地面積小、實現農業耕種方便、對農業生長影響小

新型雙軸跟蹤系統可隨地形的變化自動調整,光伏板全面安裝在2.8 m以上的高度,每畝地18根金屬立柱只占用千分之五的占地面積,不需要開挖土地直接擺放在地面上,光伏板采用百葉窗的結構,支架下面光照度更加均勻,不影響光伏板下作物的正常生長,而且完全不影響農業耕種作業。

2.5 基礎簡單、制作周期短

支架基礎采用品字形預制混凝土塊形式,預制塊大小為600×600×400(mm),為抗基礎整體滑移,基礎埋入地面300 mm,實際制作形狀見圖7。

圖7 預制塊基礎大樣圖

2.6 安裝簡單、節省施工時間

光伏組件安裝架采用現場流水線組裝、整體吊裝,在地面完成單元的組裝,大大降低對工人技術素質的要求,做到完全不損壞組件及支架,并大大提高安裝效率。

3 新型雙軸跟蹤系統和傳統固定式的比較

3.1 占地比較

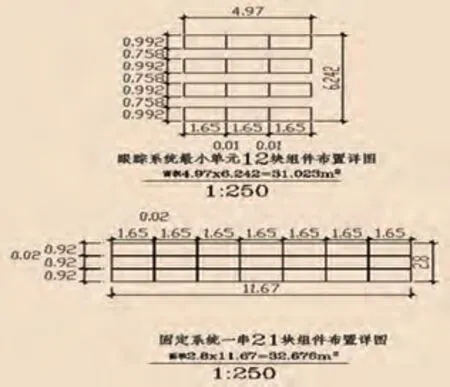

以下為江西省電力設計院設計的一個項目的光伏電站實際布置圖紙,此工程布置有新型雙軸跟蹤系統和固定式兩種方式的光伏陣列,其布置對比見圖8、圖9。

布置圖中陳列17為固定式方案,容量為1.113 84 MWp,其它陳列為雙軸跟蹤方案,陳列13容量為1.135 68 MWp。

圖8 光伏電站固定式和雙軸跟蹤系統布置對比圖

圖9 光伏電站固定式和雙軸跟蹤系統最小單元布置對比圖

根據現場布置圖紙得出固定式占地指標23.1畝/MWp,雙軸跟蹤系統占地指標33.74畝/MWp,固定式和雙軸跟蹤系統占地之比為:1:1.46

3.2 發電量比較

以江西省電力設計院設計的實際工程項目為例,該項目雙軸跟蹤和固定式實際運行數據見表1。

項目裝機容量一期為20.049 12 MWp,其中雙軸跟蹤支架系統容量為17.821 44 MWp(共16個方陣),固定式支架容量為2.227 68 MWp(共2個方陣)。

表1 2017年~2018年月發電量數據表

根據2017年5月至2018年1月的發電量分析顯示,雙軸跟蹤支架系統比固定支架系統的發電量平均提升13.1%。

另外一個采用此種雙軸跟蹤支架的光伏電站的實際運行值如表2。

下表為光伏電站2017年12月份上報的發電量數據。

表2 截至2017年12月31日統計的發電量和其它參數數據表

本工程2016年3月底全部投運,從上述數據表中可以知道,本工程2017年全年的發電量為9 198.357萬kW·h,由于2016年3月底開始計量發電量數據,所以2016年只有9個月的發電量,2016年9個月的發電量為6 981.331萬kW·h。

為了便于比較,把2016年前3個月的數據參照2017年的實際運行數據,得出2016年全年的實際運行的發電量為6 981.331+1 750.98(2017年前3個月的發電量)=8 732.311 kW·h。

做固定式、雙軸跟蹤理論計算和實際運行數據對比如表3:

表3 固定式、雙軸跟蹤理論計算和實際運行數據對比表

從已經運行的1年9個月的發電量可以看出,本工程采用的雙軸跟蹤系統相比固定式發電量有15%以上的提升,而且提升的發電量超過較多,因此可以得出,本工程采用的雙軸跟蹤系統15%發電量的提升是確定的。

3.3 新型雙軸跟蹤系統的其它優點

新型雙軸跟蹤系統可隨地形的變化自動調整,光伏板全面安裝在1.8 m以上的高度,可根據需要調整高度,每畝地18根金屬立柱只占用千分之五的占地面積,底座基礎只需要淺挖土地直接擺放在地面上。因此,支架下面有充足的空間進行農業種植。因此考慮將太陽能發電與農業有機結合,太陽能發電的同時,在光伏板支架下方進行農業種植,實現一地兩用:

1)有效解決了在江西等南方的農林業大省建設地面光伏電站的用地問題,電站基礎未破壞土地的耕作層,土地開發模式得到省市縣各級土地管理部門領導的認可。

2)原有土地很多是雜地、荒地、棄用地,通過光伏項目工程開發,經過高標準的整理,使得原有地得到綜合開發與利用,產生顯著的社會效益和經濟效益。

4 結語

在光伏項目的開發和投資決策中,盡可能減少工程投資并提高項目的發電量是項目的兩個關鍵,也是設計院要著力為業主解決的問題。在農光互補類型的光伏設計中,結合光伏電站的土地性質,怎么樣采用新技術、新工藝將太陽能發電與農業有機結合,最大實現光伏、農業和農業的附加值,是我們一直需要探索和工程實踐中去努力解決的問題。