優化“十四五”國有資本布局 創新發展產業集群

李朵朵 王吉鵬

“十三五”期間,各省市一般都按照空間、產業、企業的思路布局國有資本,其中空間布局就是按照省內——全國——境外的平面線性思路展開,而且基本都以要素驅動,基于本地區資源能力所進行的區域或地理上的拓展。

“十四五”是新時代的第一個五年規劃,面臨百年未有之大變局,要實現高質量發展,創新極為關鍵。

要充分利用良好資源進行創新。以仁達方略對攀枝花市“十三五”規劃的建議為例,管窺如何創新不同的產業集群。

四川省攀枝花市擁有世界上最大的釩鈦資源,攀枝花市“十三五”規劃第五章提出“加快建設世界級釩鈦產業基地”,其中規劃了幾個重點項目+六基地+兩中心(電子交易與貿易中心、生產性物流與服務中心)。仁達方略認為,這樣的規劃思路局限在平面的概念上,應該將其立體起來,不只是建基地,更要建中心,從平面到立體。大家知道地處內陸腹地的山城重慶,不生產一粒咖啡豆,但令人意想不到的是,依托重慶的區位優勢和開放優勢,位于兩江新區的重慶咖啡交易中心卻建設成為世界三大咖啡交易中心之一。重慶咖啡交易中心促進國際咖啡交易的同時也帶動了重慶地區的咖啡行業發展,成功擺脫了要素依賴,在這個不產咖啡的城市,卻能看到不少咖啡館的身影。可預見,重慶將在國內咖啡行業甚至世界咖啡行業中發揮重要作用。

正如眾所周知,法國是世界頂級的葡萄酒產地,但是你不知道的是葡萄酒的定價中心在倫敦。借鑒于此,所以我們建議攀枝花市除了建設傳統的實物生產交易流通和基地建設外,還應建立釩鈦中心,目標是建設“三平臺,兩中心”:全國最大釩鈦電子交易平臺、釩鈦(跨境)電商平臺、釩鈦產業鏈融資增信平臺和全國釩鈦交易結算中心、釩鈦大數據中心。其中釩鈦產業中心還可以成為定價中心。而產業鏈聚集功能則是指“產品供應鏈上的貸款、保理、租賃等金融服務,都可以圍繞釩鈦交易中心集聚起來”。這樣,攀枝花市的產業布局定位就會發生質的飛躍,產業結構、資本結構、人才結構都會煥然一新。

“十四五”規劃國有資本布局的原則是:

國有資本布局優化和結構調整要更好地服務于經濟高質量發展,

國有經濟布局優化和結構調整要更好地服務于國家及區域戰略,

更好地發揮國有資本服務于創新型國家戰略功能,

更好地發揮國有資本服務于公共民生功能,

國有資本要更好地服務于“一帶一路……

國有經濟布局優化和結構調整要更好地服務于改革系統性、整體性、協同性,其表現為與供給側結構性改革協同、與深化壟斷性改革協同、與建立以“管資本”為主的管理體制相協同、與建立公平競爭市場環境相協同。

以四川省國有資本布局“十三五”規劃為例,四川省“十三五”時期也是按照空間、產業和企業的維度布局國有資本,仁達方略研究認為在思路正確的前提下,可以繼續實現每個維度的深化與升華。資本邏輯就是產業邏輯,所以要在國資布局原則前提下,按照資本邏輯調整布局,站在產業和趨勢角度進行系統完善。

空間角度,要有全球視野。西渝高鐵的開通,直接實現了重慶與歐洲相連,這正是基于“陸權戰略”的結晶。同樣,中關村在全國開設產業園這種模式的輸出,即可視為空間上的杰作。

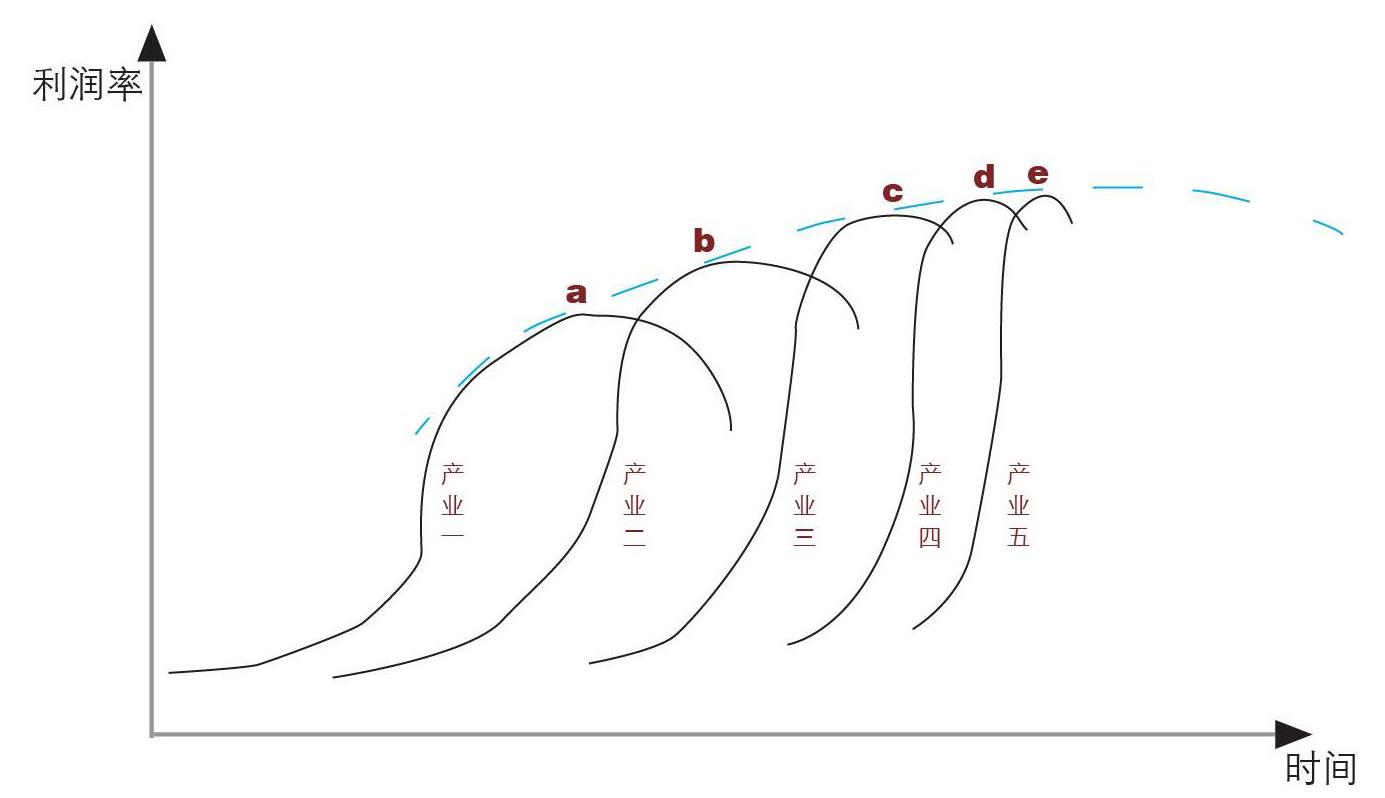

產業角度,體現本質思考,擺脫路徑依賴。比如從要素驅動轉向創新驅動,四川倚重的農業、礦產都是要素驅動,基礎的傳統產業,要實現基于產業鏈疊加和滲透的產融結合,形成不同的產業生態。目前四川省國資布局組合資產重、周期長,按照產業移動平滑曲線(仁達方略知識產權成果),布局要有戰略對沖。比如要從規模導向轉向價值導向,實現高質量發展,保存量促增量。原來四川省著力打造的萬億產業大部分都是面向存量布局國有資本,增量空間有限,而貴陽做出的大數據,存量很小,增量卻無限。

企業角度,國有資本在省屬和市州分布時要加強頂層設計,堅持有所為有所不為,實行分層分梯度的集群式發展。

附錄:“十四五”產業重點方向

建立現代化產業體系

區域圍繞產業數字化、智能化、網絡化、融合化、平臺化趨勢,抓住數字經濟、健康經濟、消費升級、大文旅、共享經濟、平臺經濟、藍色經濟、文化創意、六次產業融合趨勢機遇,推進建設自主可控的現代產業體系。充分利用工業互聯網、互聯網+、智能+、文化+、健康+等新技術推動傳統產業融合創新、轉型升級。強化新材料、新能源、信息技術、裝備制造等基礎產業。布局發展大數據、人工智能、未來汽車、新能源、智能裝備、新一代通訊技術(量子通訊、5G)、精準醫療、生物技術等產業熱點領域布局發展。

產業“引擎”培育

電動新能源汽車及其相關配套基礎設施建設、第五代移動通信技術(5G )的產業化普及、互聯網——物聯網線上線下融合對生產生活方式變革、產業數字化智能化帶來的智能裝備及解決方案需求、健康消費升級帶動的生物技術和生命健康產業發展等,將成為“引擎式”的重大產業驅動力。

園區新版本

當前產業載體強化整合與更新。高新區、經開區、工業園區等進入二次、三次開發階段,產城融合、創新驅動、新產驅動成為主要特征,加快打造園區載體新版本。具有產城融合特征的產業社區、產業公園、產業新城、產業綜合體等載體將成為中國新經濟、創新經濟的主要承載平臺。

創新融合

展望“十四五”,我國產業經濟結構將持續進行優化和調整,供給側結構性改革也將深入推進,新一輪產業變革浪潮之下,在編制“十四五”規劃時,應更注重構建以科技創新為核心,多領域互動、多要素聯動的創新融合產業體系。

高科技經濟

“十四五時期”將是以5G為主要標志的新技術突破期和應用期,人工智能、生物技術、能源技術、智造技術等帶來重大產業變革,其深度和廣度都超過以往的工業革命,將革命性地影響產業結構和社會就業。

新基建經濟

2018年年底召開的中央經濟工作會議,明確提出發展5G、人工智能、工業互聯網、物聯網、大數據等新興產業“新型基礎設施建設”,支撐產業及社會網絡化、數字化、智能化升級發展的新基建是我國新一輪基礎設施關注的重點所在。2020年3月4日,中共中央政治局常務委員會會議強調,加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。

新消費經濟

應對消費品質由中低端向中高端轉變,消費形態由物質型向服務型轉變,消費方式由線下向線上線下融合轉變,消費行為由從眾模仿型向個性體驗型轉變,消費需求的高端化、個性化、定制化特征日趨明顯,聚焦培育發展新零售、新體驗、新業態創新。

公共服務新需求

具體應對包括“二孩”效應帶來的主要中心城市教育、醫療等供給擴量的需求;應對老齡化社會帶來的健康、養老、醫療、福利、社會照護等服務的轉型;應對消費升級和品質提高帶來的公共空間、運動設施需求的增加;應對提升文化自信帶來的公共文化服務與設施供給的需求增加。

新型城鎮化與鄉村振興

“十四五”時期國內進入城市有機更新和城鄉人口雙向流動時期。加快推進鄉村振興、美麗鄉村建設,發展六次產業,推動城鄉服務均質化,實現城鄉互動可持續發展。

生態經濟

圍繞推動從生態保護、生態修復進入到生態經濟的轉化,加速推動產業生態化和生態產業化,加強生態準入,強化生態治理和管控,建設美麗中國。

軍民融合

軍民融合已經上升為國家戰略,在中共十九大報告中提出的“堅定實施七個戰略”,其中之一即軍民融合發展戰略。從世界范圍看,尤其在西方發達國家,軍民融合有利于促進經濟發展方式轉變和經濟結構調整。