基于思辨教學的學科思維培育

路云

一、思辨教學范式的構建

思維能力是學習能力的核心。培育學生的理性思維、批判質疑和勇于探究的精神是道德與法治課程的教學目標。七年級是從小學到初中的重要銜接階段,也是培育中學生思維能力的最佳時期。在七年級統編版教材中,幾乎每一課都設置了思辨性話題,這些話題指向學生的核心素養,其價值導向強,思想立意高,呈現方式活潑,是培養學生學科思維能力極好的環節。在道德與法治課堂的思辨教學中,教師應設置思辨性話題,將明理、激趣、導行與思想方法、思維方式的培養融為一體,通過學生的參與、互動和思辨,形成知、信、情、行的統一。

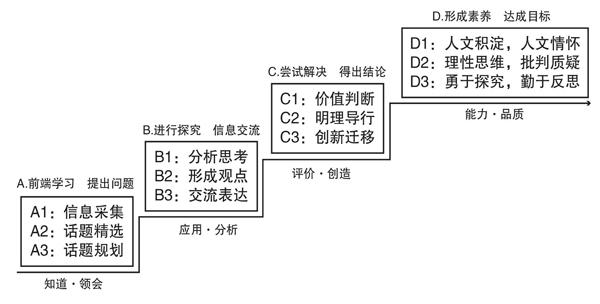

從展示的形式分,思辨教學常見的有這樣幾種課型:主題辯論、新聞小講壇、辯論賽、研究性學習活動、論文小創作等。在七年級教學過程中,筆者經常采用主題辯論的形式,師生圍繞教學目標和共同關注的事件、活動、問題或情景,議定主題,進行分析、推理和判斷,讓學生真實參與課堂。學生經歷“前端學習、提出問題→進行探究、信息交流→嘗試解決、得出結論”這一過程,最后達成目標,形成會思辨、敢思辨、善思辨的能力。無論是思維求異型、思維求同型,還是思維創新型,在這些思辨教學環節中,師生都必須經歷信息采集、話題精選、話題規劃等過程,才能開啟高質量的思辨教學。讓學生在思辨碰撞中形成價值判斷、明理導行和創新遷移,在知道和領會、應用和分析、評價和創造中,實現思維能力和素養的全面發展,這是思辨教學的落腳點。根據布魯姆認知領域的教育目標劃分,培育學科思維能力的思辨教學結構模型圖如下所示。

二、思維的形態

1.求異型思維。

在課堂教學中,我們應創設真實生動、聯系學生實際情境的思辨性話題,呈現思辨的嚴密性和實踐性,激發學生深層次的共鳴,既彰顯邏輯的力量,也呈現探究之美。七年級課程有其深刻的理論邏輯。教師在組織教學過程中,要利用生動的情境、嚴密的推理、求異的思維,力爭使教學表現出科學之美,閃耀出思想的光輝。有些教師的課并不“華麗”和“熱鬧”,但卻非常吸引人、震撼人,其背后往往就是邏輯的力量。特別是對于很多概念的界定,我們可以讓學生論證結論與論據之間的因果關系,讓他們生成不同觀點,即在求異中明理。例如,七(上)第八課“生命可以永恒嗎?”,就應該放手讓學生通過知識的遷移進行辨析。他們學過課文《有的人》——有的人活著,他已經死了;有的人死了,他還活著。這說明生命可以永恒。而另外一批同學則基于親人的離世,感受到生命無法逆轉。這樣就形成了兩種不同的觀點——生命有時盡和生命有接續。學生在這次求異思維話題的辯論中,明晰了生命的雙重屬性——身體與精神層面的生命,從而為后面學習“如何守護生命”打下了基礎。概念學習在七(上)教材中占據著相當大的比重。話題辯論能夠幫助學生透過問題表象,準確把握概念本質,拓展學生思維,提升思維的發散性與縝密性。

2.求同型思維。

辯證思維能力就是承認矛盾,分析矛盾,解決矛盾,善于抓住關鍵,找準重點,洞察事物發展規律的能力。思辨教學要用問題引發學生思考,引起學生興趣,達到誘思、悟理、激情的效果,引導學生用客觀、全面、發展的眼光來觀察事物,分析問題,解決問題,在矛盾雙方對立統一的過程中把握事物發展規律,克服極端化、片面化的思維傾向。例如,七(上)第六課“師生之間”:你會如何對待語文老師的表揚與數學老師的批評?讓學生進行辯論——表揚使人進步和批評使人進步。在師生交往過程中,學生不可避免地要面對老師的批評和表揚。學生通過辯論,對比分析對待表揚和批評的不同態度、方式、效果,從而理解老師的初衷和目的,明白老師的表揚和批評都是育人的方式,都是為了使學生得到更大的進步。求同思維,即實現知識的“遷移”,舉一反三,觸類旁通,引導學生關注現象的共同點,從不同的現象中尋求共同本質和規律。

3.創新型思維。

提高學生的思維能力、分析解決問題的能力、創新能力以及實踐能力等綜合能力是道德與法治課程的目標所在。我們在思辨教學中應積極啟發學生站在多個角度探究、觀察、認識自己和他人、和社會的關系,從而幫助他們處理各種復雜關系,把思考與辨析有機結合起來,做到思辨合一,思辨融通,思而深刻,辨而智慧,在思考和辯論中構建自己的方法體系,并生成新的觀點、態度和能力,進而為自己參與社會,適應社會,過有意義的社會生活打下良好基礎。例如,七(上)教材第117頁:有急事的你遇到倒地的老人,扶還是不扶?一部分學生選擇了不扶,并闡述理由,他們的顧慮有:助人反遭訛;沒有救治常識和工具,反使助人變傷人;等等。如果此時教師對“不扶”的行為進行道德批判,就無法指向學生的真實生活,無法指導學生的道德實踐。這就需要教師對這一思辨性話題進行精心設計,層層剖析,創造性地引導學生思考:如何去扶老人,既使自己不受傷害,也使老人得到及時的救治?讓學生體會到對生活現象進行思辨的意義,提升了他們思維的嚴謹性,增強了他們解決問題的創造性。總之,教師要針對現實生活的復雜性,善于捕捉學生道德判斷的模糊點,創造性地引導學生在思辨中提升自己的道德判斷能力和解決問題的能力。

三、思辨教學的幾點實踐

1.針對學情,啟動思辨興奮點。

摸準學情,呼應學情,順應學情,是課堂教學的法寶。在思辨教學中,教師必須精準地界定學生的知識能力、認知傾向、動機興趣,找到學生的矛盾沖突點、道德模糊點與認知空白點,以此為依據展開教學設計;并根據學情不斷優化教學策略,密切關注學生成長中真正需要解決的問題,以及在思維梯度、思維空間方面最接近學生“最近發展區”的問題。教師要找準切入點,激發學生的興趣,喚醒學生的思辨欲望,從而激發學生的情感、動機和潛能,真正地為學生的成長服務,實現道德與法治課堂的育人目標。例如,在七(上)第九課“增強生命的韌性”中,筆者設計了這樣的問題:“考砸了,又挨批評了,是挫折嗎?”面對同樣的問題,每個學生由于對挫折情境的認知不同,他們就會有不同的反應,這必然會引發學生對挫折的更深的思考,他們由此明白挫折感是可以及時調整的,從而必須正確對待挫折。

2.巧妙設問,激活思辨連接點。

在道德與法治課堂中培養學生的思辨能力,教師需要確立基于情境的問題導向,因為有了疑問,學生才能產生分析、辨別、探究的動力。我們要創設有沖突性、層次性、結構化、序列化的問題串,用思辨性話題串連接學生的“已知、未知、能知、怎知”,引導學生參與、互動和思辨,讓他們學會站在各種角度認知、觀察和探究各類問題以及社會現象,提升學生的思維品質和處理問題的能力。例如,在七(上)第二課“學習新天地”中,筆者設計了這樣的問題:“動物也會學習,學習是人類的優勢嗎?”“鸚鵡學舌算不算學習?”引導學生比較人和動物之間在學習方式和學習品質方面的區別,用發散思維、聯想思維探究人和動物之間的聯系及區別,深入了解人類特有的學習本領。

3.開放互動,建構思辨生長點。

在思辨教學中,教師需要對思辨性話題進行規劃、設計和安排,按一定的計劃和程序展開。課堂是在師生之間相互信任、理解、對話的動態生成中不斷建構的,因此,思辨性話題是課堂中最能打動人和吸引人的地方,具有動態性、生成性、多樣性和開放性的特點。教師會不會捕捉并以最恰當的方式呈現思辨性話題,直接考驗著教師的教學觀和學生觀,反映了教師的教學智慧,因此也給教師帶來了極大的挑戰。

在開放互動的環節中,教師不能拋出問題就放手不管,而是要精心組織,積極引導,做好學生思維轉接起承的牽線人,讓學生進行觀點碰撞、思維交流、理性表達,培養學生對話題的理解能力、分析能力、比較能力、判斷能力、鑒別篩選能力、評價能力、辯護性解釋能力、說服性論證能力等。為讓學生充分而大膽地發表自己的觀點,教師也可以采取小組合作的方式,讓學生解除思想包袱,大膽發表自己或小組的見解和看法,以碰撞出思維火花,進而由點到面地拓展學生的視野,提升學生的思辨高度。

4.精選活動,強化思辨體驗點。在思辨教學中,除了常用的主題辯論,還有新聞小講壇、研究性學習活動、論文小創作等。這些課型均指向學生的思辨能力,增強學生的體驗感,調動學生的積極性,起到了調節課堂氛圍,幫助學生掌握科學的思辨方法,優化學生的知識結構,培養學生的思維品質等作用。例如,在新聞小講壇中,筆者以“臺灣明星高以翔猝死之問”引發學生思考:守護生命,經常鍛煉身體還不夠嗎?再如,教師播放2018年10月在重慶市萬州區一公交車與小轎車發生碰撞后墜入江中的事故的片段,讓學生寫出對這個事件的評析,引發學生思辨:如何看待自己的生命和他人的生命?如何看待司機、女乘客和其余乘客的行為?

在組織辯論賽的時候,教師可以先讓學生了解國內外辯論賽的規程,進行自薦或推薦,抽簽分組,選擇辯題,選定學生評委,邀請家長、班主任、語文老師做評委或嘉賓。在辯論中,學生自己搜集信息,從不同角度、不同方向、不同層面進行開篇立論、攻辯駁論、自由辯論、總結陳詞等,他們通過鮮明的觀點、透徹的分析、恰當的引證、靈敏的反應、有力的回擊、默契的配合、優雅的風度,增強了辯論體驗,其思辨能力得到全面而持續的發展。一場辯論賽帶來的思辨的快樂一定會留存在孩子的心間。

總之,思辨教學應遵循教育教學規律和學生的認知規律,重視學生能力和素質的培養,讓學生在課堂上暢享思維之樂、邏輯之美、思辨之光。在課堂教學中,思辨的過程也是訴求、宣泄、表達、理解、反思、修正的過程,旨在培養學生崇尚真知,尊重事實和證據的嚴謹的求知態度,也有利于引領學生感悟人生的意義,幫助學生過積極健康的生活,做負責任的公民。

(作者單位:江蘇省常州市勤業中學)

【參考文獻】

[1]劉平.思想政治課思辨性話題教學課型探索[J].教學與管理,2018(34):68-70.

[2]戴慧.公民培育視域下思想品德學科核心素養模型構建[J].中小學德育,2016(08):46-48.

[3]楊小平.理想政治課堂的三境界[J].思想政治課教學,2015(12):33-35.