立足中小學銜接,轉變角色學寫作

江躍

【設計理念】

本節寫作指導課的訓練點為“學會記事”,是統編語文教材七年級上冊第二單元的內容。教學設計的主要思路是:課前了解小學寫作學習的內容,在小學記事作文教學的基礎上,借助助學資料,引導學生進行梳理和預習;課上從生活實例入手,勾連課堂,組織學生對學習對象、評價標準等進行自主、合作和探究式的學習研討;引導學生轉變角色,在自主評價中學習寫作,提升能力;最后以步驟性策略指導學生實踐,從理念到過程給予學生可操作的寫作策略。

【課堂實錄】

一、對接生活情境,融入課堂教學

師:各位同學,下午好。進入初中以來,大家一定經歷了許多挑戰,有生活方面的,有學習方面的;有已經克服的,也有沒能解決的。這些經歷都在引領我們不斷地成長。所以,老師建議大家為自己這段時間的勇敢和堅持鼓鼓掌,打打氣,好不好?

生(高呼):好!

(生用力鼓掌,但掌聲散亂,不整齊。)

師:大家的掌聲很有力,但似乎少了點什么。這樣,老師來示范一下,大家模仿著再來一次。

(師以特定的節奏鼓掌。生笑著,愉快地按照節奏鼓掌。)

師:兩次鼓掌,肯定了自己,振奮了精神,也活躍了課堂。不知道大家對兩次鼓掌有什么感受?

生:第一次鼓掌很響亮,第二次的節奏感更強。

生:現在想起來,第一次鼓掌雖然聲音大,但是第二次的節奏更鮮明,讓人印象更加深刻,有四兩撥千斤的感覺。

師:沒錯,第二次因為有節奏,所以更加有力,更讓人印象深刻。生活中很多事情都是如此,寫作也不例外。在學習記事時,同學們如果能夠注意節奏的變化,就一定會發現自己的記事文章與小學階段相比,變得與眾不同了。

(板書:學會記事,變換節奏。)

二、轉變學習方式,自主合作探究

師:課前,同學們已經預習了一份助學資料,上面詳細介紹了記事節奏的相關知識,包括知識點撥、評價標準以及與之對應的文章。同學們在自學過程中是否遇到了問題呢?請大家先小組自由討論,把能解決的問題解決掉,把不能解決的問題匯總,一會兒我們共同探究。

(生自由討論。)

師:好了,時間到。大家還有哪些困惑沒能解決的,現在提出來,我們一起討論。

生:助學資料里提到了“敘事時間”和“自然時間”的錯位,“錯位”是什么意思?

師:請坐。有沒有其他小組的同學能解決這個問題?

(生搖頭。)師:看來這是大家共同的問題。其實,要解決這個問題,首先必須弄明白什么是“敘事時間”和“自然時間”。助學資料上闡述了兩者的相關概念,老師不再贅述。我舉一個實例來闡述吧。請問各位同學,我們今天的這節課有多長時間?

生(齊):45分鐘。

師:這個45分鐘屬于什么時間?

生:自然時間。

師:沒錯,自然時間就是客觀生活中的每一分每一秒,是我們實際經歷的時間。那么,什么是敘事時間呢?第一個例子,老師在這節課的課后反思中寫道:“一轉眼,這節課就過去了。”大家讀“一轉眼”這三個字時,花了多長時間?

生:幾秒鐘。

師:沒錯,只要幾秒鐘。用幾秒鐘敘述45分鐘的自然時間里發生的事情,我們就稱之為“敘事時間”。現在大家再來想一想,幾秒鐘和45分鐘哪個長?

生(齊):45分鐘長!

師:大家再讀一讀“一轉眼,這節課就過去了”,你覺得記事節奏如何?生:很快!

師:沒錯。那么,老師再舉第二個例子。換一種寫法,從大家進入教室的第一秒寫起,先寫第一秒里看到的第一個女生的表情、動作、語言等,再寫看到的第二個男生的穿戴如何,接著寫對第三個男生的印象如何......就這樣,從第一秒一直細細地寫到45分鐘的最后一秒。大家覺得,讀完這篇文章要花費多長時間呢?

(生眾說紛紜,但都認為要比45分鐘長。)

師(笑):大家都覺得閱讀時間要遠遠超過45分鐘,那么,這樣一篇文章的敘事時間和客觀的自然時間相比,就明顯延緩了很多,每一秒在敘事時都被拉長了。所以,這樣的記事節奏是什么樣的?

生:慢!比剛剛的“一轉眼”慢好多。

師:是的,很慢,很遲緩。所以,我們在記事時,如果敘事時間和自然時間不對等,敘事節奏就會發生變化。敘事時間比自然時間短,記事節奏就快;敘事時間比自然時間長,記事節奏就慢。現在明白了嗎?

生(齊):明白了!

師:好的,這就是敘事時間和自然時間的錯位。還有其他疑問嗎?

(生搖頭。)

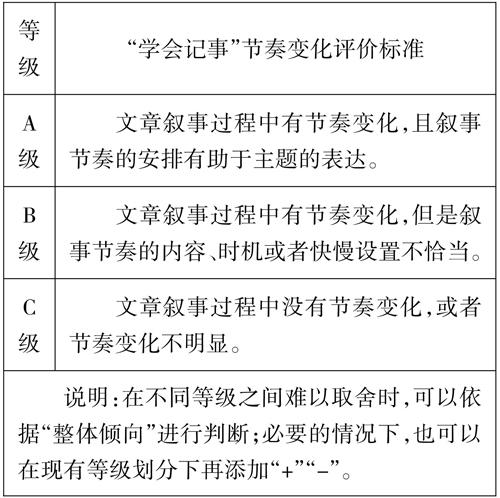

師:大家既然沒有問題了,那么,老師想問問大家是如何看待助學資料里的評價標準的。(師出示助學資料中的評價表。)

生:這個評價標準比較陌生,小學的時候沒有見過。老師只是在評講作文的時候說一說哪種文章好,沒有這份標準這么具體。

師:第一次相逢,有些陌生。你從這份評價表中讀出了哪些信息?

生:這是一個評價標準,一共分為3個等級,從A級到C級依次遞減,A級最好,C級最差。師:說得很到位。老師還要提醒各位同學,這份評價表雖然只列出了3個等級,但是不同等級之間也是存在一定緩沖的。例如,如果你覺得一篇文章比B級好,但又達不到A級標準,就可以將它評定為A-或者B+。大家覺得這份評價表有沒有需要修改或者完善的地方?生:我認為B級標準可以修改成“敘事節奏的內容、時機或者快慢設置不能表現主題”,這樣更加具體明確。

師:好的,他把B級中的“不恰當”進一步明晰了,這樣一來,同學們再判斷恰當與否時就有了針對性。其他同學呢?

(生搖頭。)師:既然沒有問題了,那么我建議大家以有節奏的掌聲通過我們的討論結果。(生大笑,有節奏地鼓掌。)

三、中小學銜接,教學評一體貫穿

師:掌聲停止,挑戰開始。小學時,同學們的作文都是由老師評價,現在到了初中,我們也來個角色轉換,請大家結合剛剛的評價標準,給助學資料上的3篇文章進行等級判定。在評定時,同學們可以直接把文章中的相關語句畫出來,這樣寫理由時會更加具有針對性。下面開始吧。

【文章一】

今天,我看見同學們手里都有一個陀螺。我心里就有點癢癢,覺得陀螺很好玩。我想,要是我也有一個陀螺多好呀。于是,我回家后就向媽媽要錢。媽媽的頭上已經有了些許銀絲,臉上也出現了很多皺紋。她聽了我的要求,二話不說,微笑著從口袋里拿出十塊錢給我,讓我也去買一個好看的陀螺。于是,我迫不及待地奔向商店,立馬也買了一個非常漂亮的陀螺。

剛出商店,我就玩起了陀螺。咦?它在同學們手里轉得很好,怎么到我手里就玩不轉了呢?回到家,我又試了幾次,還是不轉。唉,陀螺呀陀螺,你可別再難為我了,我都快泄氣了。我幾次向最有經驗的人——爸爸——請教:

“爸爸,你能不能抽一次陀螺給我看呢?”爸爸開玩笑地說:“看在你再三請求我的分上,我就給你演示一次吧。”爸爸用鞭繩把陀螺纏起來,用力一甩,陀螺就飛快地轉起來。我羨慕地說:“爸爸,你真是個抽陀螺的高手!能不能教我呀?”爸爸說:“玩陀螺要掌握要點,要順著陀螺轉的方向抽,還要找好角度才行。不過,我已經演示了一次,就不能讓你再看了。我忙我的去了,你自己練吧。”我按爸爸說的方法繼續練習。我不怕失敗,練了一遍又一遍,終于會玩了。現在,連爸爸都比不過我了。

原來,只要掌握技巧,通過努力,什么事情都能辦到。

【文章二】

我隨著人流,走馬觀花地看過一個又一個景點。我和所有人一樣,拿著相機“咔嚓咔嚓”地不停拍照。這是一次“尋找自然之旅”,可是自然在哪里呢?在相機中的青山綠水里嗎?我發現不了。

結束一天的旅程,我拖著疲憊的身軀漫無目的地走著。在一條古老小道的拐角處,我停下了腳步。那是一個中年陶輪藝人,正專心致志地做他的工藝,完全沒有留意到我的驚訝。這是怎樣一個人喲!褐灰的泥巴沾染了他的褲腿、袖口甚至衣領,連他那黝黑的皮膚也仿佛是泥巴浸染造就的;只有一雙不大卻明亮的眼睛正炯炯有神地盯著手上握的東西。是什么這樣吸引著他,令他不禁露出淺淺的微笑?我湊上前一看,原來是一個未成形的小陶碗。這時,他看見了我。看著我充滿好奇的表情,他淳樸地笑起來,露出一口潔白的牙齒。

他操著一口不太標準的普通話說:“小姑娘,你想不想玩玩這陶泥?”我被他的熱情感染,坐在他旁邊,按他說的,輕輕將手放入泥中。剛開始,我感到那烏黑的泥土十分怪異,可隨著接觸時間的變長,那種怪異感漸漸消失。我第一次發現,泥土是如此親和細膩。它順從地在我手中成型。人與泥土本就應是這樣一種親和的關系,可為何久居城市的我竟認為它臟呢?我們這些被鋼筋水泥異化的人,雖然身處景中,心卻從未融入其中,又怎能發現自然的魅力呢?我又想起這個陶輪藝人對泥土的愛戀眼神,先前的不解一下子煙消云散。

夕陽的光輝柔柔地籠罩住整個世界,我與這個伯伯告別。他的眼神還是那樣光彩熠熠。夕陽為萬物鍍上金色,如此華美。我恍惚間聽到他在說:“用心觀察吧,從一抔泥土中,你也會發現自然的美。”我知道他已經不在我的視野范圍之內,但我想,這是他給我上的重要一課。

我們總習慣在人頭攢動的旅游景點尋找自然,其實,大到青山綠水、懸泉瀑布,小到一朵花、一塊泥,只要用心觀察,哪里不是自然呢?發現,離不開用心觀察。

【文章三】

夜深了,萬物安靜地沉睡著。窗外偶爾有車子飛馳而過的聲音,給這個夜增添了一絲喧鬧。

期末前的復習真的很累,做完兩道數學題后,我實在支撐不住,一頭沖到床上。就在睡意蒙眬之時,關門聲吵醒了我。是爸爸出差回來了吧。我抬頭看了眼床頭的鐘,熒綠色的秒針、分針、時針依舊在毫不疲倦地走動著。已經將近凌晨了。忽然,我的房門被打開。那是一扇被漆成了彩色的彩虹之門。盡管它和家里的裝修風格并不搭配,顯得十分花哨,爸媽也非常不喜歡,但是迫于我的壓力,他們還是滿足了我的要求。我轉過頭去,真的是爸爸!

“怎么沒睡著?”他那略帶沙啞的聲音在空氣中散開。說完,他慢慢地走向窗臺,想幫我拉上窗簾。不知怎的,窗簾壞掉了。他詢問道:“燈光太亮會影響睡眠,要不去你媽媽房間睡吧。”我搖了搖頭:“不用了。”他沒再說什么,幫我關上門,回屋去了。

我竟有些睡不著了,可能是因為喝了點咖啡吧。當時太困了,還有很多作業沒有完成,向來爭強好勝的我,可不愿意敷衍了事,無奈之下,只能向咖啡求助。此刻,睡不著的我只能眼睜睜地看著天花板,翻來覆去。

忽然,房門又被打開了。是爸爸!我生怕他知道我還未睡著,連忙把頭埋進被窩。他在干什么?我小心翼翼地把被子掀開一角。只見他拎著工具箱,走到窗邊,把工具輕輕地放在書桌上,然后慢慢地站到桌子上,拿出螺絲刀修起窗簾來。因為怕聲音太響,所以他修理得很慢。在每一個旋轉、扭緊的動作中,無聲的愛在流淌,隨著月色流淌進我的心中。

窗簾修好了,他又輕輕地拉上窗簾,輕手輕腳地走出了房間。光線暗了下來,可是我的心卻亮了起來。

(生讀文章,評定等級。)

師:時間到!下面,請大家進行小組討論,看看自己的判斷與其他同學有沒有不同。

(生進行小組討論。)

師:既然大家都討論好了,我們就來交流分享一下。

生:我覺得第一篇是C級,因為這篇文章沒有節奏變化,僅僅單純記敘了玩陀螺這個事件的過程,通篇流水賬。

師:好的。其他同學有疑義嗎?(生搖頭。)

師:的確,這篇文章從一開始就寫自己想玩陀螺,然后找媽媽買;買到后又不會玩,就找爸爸教自己,教完就沒有了。全文平鋪直敘,沒有任何節奏變化,或者說節奏極快,就像一條直線一樣。(在黑板上畫出一條直線。)

生:我覺得第二篇文章是B級,因為它雖然有節奏變化,但是不能表現主題。

生:我覺得應該是A級,因為它表現主題了。它想表現的是人與自然的親近,而陶輪藝人與泥土的親近正是如此。在寫陶輪藝人時,作者放慢了節奏詳寫,使得文章節奏鮮明。

師:好的,贊成第二位同學的請舉手。

(絕大部分學生舉手。)

師:我也贊成第二篇文章是A級,因為它先寫旅行快結束了,這時節奏極快;然后看到陶輪藝人這個能揭示主題的對象后,立刻放慢節奏,慢慢描,細細寫,這樣文章就有了起伏,出現了節奏變化。(在之前所畫的直線下面,另畫一幅“心電圖”。)

生:我認為第三篇文章是B級。這篇文章是有節奏變化的,例如停下來寫門、寫自己睡不著的原因,但是這些都與主題無關。

師:有不同意見嗎?(生搖頭。)

師:好的,老師贊成大家的意見。所以,正如老師在黑板上畫出的兩個圖形(一條直線和“心電圖”)一樣,寫文章要寫出節奏變化,這樣才能有“心跳”的感覺。如果是一條直線,那么......

生(大笑,七嘴八舌):“沒有心跳!”“死了!”......

師(笑):沒錯。那么,怎樣才能寫出“心跳”的感覺呢?老師給大家提供一種步驟性策略。第一步,你需要明確,節奏的變化是影響讀者閱讀感受的一個重要因素。如果缺乏節奏的變化,不管文章的立意多么新奇,語言多么精彩,也會讓讀者感覺枯燥。第二步,在設置寫作節奏時,要以表現主題為根本目的,與主題相關的內容要適當放慢節奏,與主題無關或者關聯不大的內容要適當加快節奏。第三步,節奏調節可以通過以下三個途徑實現:1.敘事過程中,增加與主題相關內容的描寫;2.通過調節敘事的詳略來改變節奏,詳寫可以放緩節奏,略寫可以加快節奏;3.在敘述與描寫過程中,加入適量的與主題相關的議論和抒情。

(生點頭,做筆記。)

師:明白了是一回事,能不能寫是另一回事。今天課后的任務,就是請同學們運用課堂所學,自由選擇一個情境,創作一段文字,寫出節奏變化,并給自己的作品評定等級。下課!

【教后反思】

一方面,當前寫作教學的知識亟待更新。以“學會記事”為例,學生在小學階段早已對如何記事了然于心,那么,初中階段的“學會記事”應該學什么內容呢?這是需要立足“中小學銜接”的角度認真考慮的一個問題:既要避免已有寫作知識的重復教學,又要緊扣初中階段寫作素養的培養。通過課前梳理和預習反饋,我發現,“敘事節奏”作為記事寫作時不可忽視的一個要素,在小學階段罕被關注,因此,這一內容對七年級學生而言是極具教學價值的。基于此,我從“敘事節奏”的層面對教學內容進行了大膽的探索和設計。

另一方面,傳統的寫作教學中,學生大多處于被動接受的地位,不明白目標,不知道標準,不懂得策略,參與度不高,導致寫作學習成為負擔。因此,本節課中,我首先從“有節奏地鼓掌”這一可以觸碰的生活情境入手,讓學生由已知經驗向未知目標遷移,迅速融入教學情境,進行真實有效的學習。接著,我將教、學、評融為一體,貫穿于整個教學活動的始終,引導學生借助“評價等級標準”這一支架,學習、了解、修正、運用評價工具,在自主、合作和探究學習中轉變角色,由被動接受變成主動建構、主動評價、主動內化。最后,我為學生提供了可操作的步驟性策略,引導學生按部就班地進行寫作練習,鞏固所學。從課堂反饋看,這樣以學生為主體的教學極大地調動了學生的積極性,教學效果令人滿意。

七年級是中學階段的起始年級,教師要注意與小學階段的銜接,只有這樣,中小學語文教學才能有效勾連,語文核心素養的培養才能持續長久,學生的寫作能力才有可能適應發展的需要。

(作者單位:江蘇省常州市朝陽中學)

本文是江蘇省教育科學“十三五”規劃2020年度課題“中小學寫作任務群的銜接研究”(課題編號:C-b/2020/02/03)的階段性成果。

【專家點評】

寫作教學內容的混亂是困擾當前語文教學的重要問題。統編語文教材七年級上冊的“學會記事”在小學階段有沒有涉及呢?答案是肯定的。那么,既然小學已經教過,初中應該教什么?又應該怎么教呢?江老師的這節課給出了一個值得所有語文教師琢磨的答案——立足中小學銜接,梳理出“應當教”的內容;基于學習方式和角色的轉變,開展自主、合作和探究式學習。這樣的探索和嘗試值得稱贊。除此以外,這節課還有幾點值得一說。

一、功夫在課前

江老師課前讓學生自學本專題的寫作教學內容,助學資料細致翔實,學生一看就懂,即使是第一次接觸,也能很好地掌握,可見教師在課前準備時花費的功夫有多少。其實一節課,我們不能只看課堂上的45分鐘,更要將視野向前回溯,關注師生課前做了什么。那些課上熱鬧、課后冷落的教學比比皆是,但教學還是要追求真實有效,不搞噱頭和表演,扎扎實實才是本真。這節課,江老師課前就讓學生將自學過程中出現的問題記錄下來,拿到課上來討論,這樣就在無形中延伸了課堂的廣度。學生課前能夠做的事情放手讓他們去做,這樣既能節約教學時間,又能提高課堂效率,把寶貴的時間用在真正需要的地方,教學生不懂的內容。這才是教學最本真的追求。

二、生動在課堂

初中生與小學生不同,與高中生也不同,那么,什么才是適合初中生的教學呢?我想,這節課是有一定的展現的。例如,課上鼓掌體驗節奏,就是初中的教法。源于生活,體驗生活,用唾手可得、隨手可做的經驗告訴學生什么是寫作,這是一個很好的嘗試。這樣一來,學生一下子就懂得了什么是敘事節奏以及節奏是有作用的。又如,用“心電圖”讓學生體會節奏變化的價值,更是讓教學內容深入人心。再如,課堂上以學生的自主合作、討論探究為主要學習方式,在學生有困難的時候及時提供支架,舉例解釋,幫著學生一步一步往前走,有放手,有幫扶,既尊重了初中生已有的能力,又認識到初中生目前的欠缺。我們的初中課堂非常需要這樣鮮活的內容和設計,從而讓學生真正融入。

三、拓展在課外

本節課以敘事節奏為中心引導學生學會記事,課程內容讓人眼前一亮。這個內容似乎未曾有人提過,這就是一種課外的拓展和知識的更新。我們的寫作教學知識實在太過陳舊,以致學生和教師似乎都很難提起興趣,一提到寫作,就覺得沉悶。為什么沉悶?因為課堂上討論的內容都是學過很多遍的內容,或者是根本學不會的內容,還談什么興趣和吸引力呢?所以,教師在課外要拓展自己的知識面,這樣才能為課堂注入新鮮血液。學生也是如此。傳統的寫作教學,教完之后就是學生寫,怎么寫主要還靠學生自己去領悟。這節課中,江老師在最后給予學生一個支架,讓學生以步驟式策略進行寫作和體驗。學生只需要按照步驟一步一步去練習,自然就能水到渠成。這就把課外練習變得可操作、主動化,又一次延展了課堂教學的時間和空間。

如果我們七年級的寫作課都能像這節課一樣,關注中小學銜接,追求理性和客觀,那么,學生的寫作能力與語文素養的提升自然也會指日可待。

(點評人王家倫為蘇州大學文學院課程與教學論專業教授)