愛的語言

張靜 朱凡 葉云

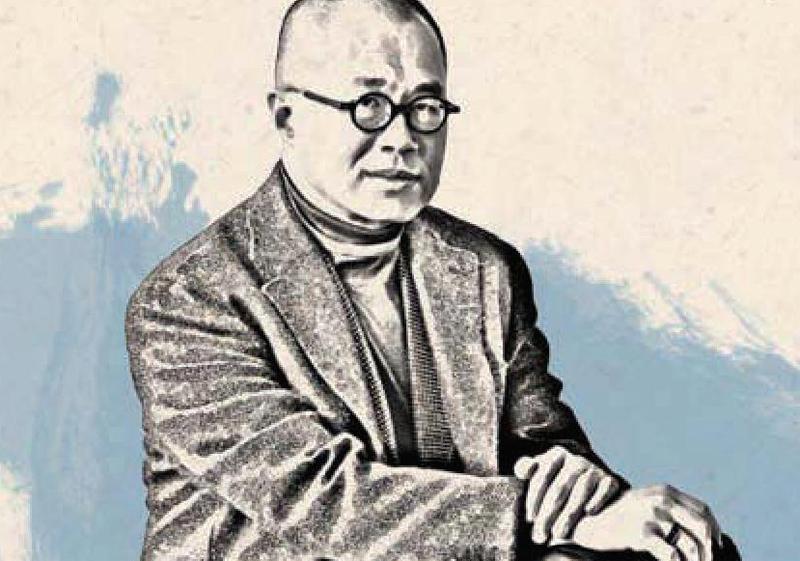

?梁文道:越強大,越脆弱

香港有實行嚴格的居家隔離措施嗎?

沒有其他省市那么嚴重,部分大樓會要求登記和測量體溫,市面也沒以前那么熱鬧,最近才開始人多起來,但我覺得隨著海外輸入個案多了,又會有轉折。香港是一個比較靠自律的城市,大部分人自動自覺不出門,政府也帶頭,比如公務員起碼有兩個禮拜是在家上班,春節之后,雖然沒有行政命令很多公司也自動自覺跟進,調整上班時間和工作方式。

疫情期間,你的日程會怎樣調整?

有一些工作被取消或延后,比如上半年安排的一連串線下活動。但作為互聯網公司,我們反而有些工作比平常增加了,我的—檔音頻節目,有一整個月的時間是每天更新。以前我因為工作的關系常年出行,是一個搭飛機肯定比搭公交多的人,平常一星期至少要坐兩趟飛機,而最近這個月都沒去過機場,這是十年都沒有過的經歷。我發現,原來很多時候也不用到處飛,很多東西可以在家完成。同時,因為—直在家,我陪家人、陪我家的小貓的時間也比平常多了。我家的貓因為癌癥,今天下午去世了,在它生命最后這兩個月的時光,好在我能天天在家陪伴它。

意外增加了在家的時間,這對與家人相處會有什么影響?是正面還是負面?

我想起來一個笑話,因為我學佛,一位法師曾經說過,很多學佛的人學了一會兒,就覺得我證悟了,但你要測試自己是不是證悟的最好方法,就是跟家人一起住一個禮拜不出門。家人是至親,但事實上現代人的生活方式,特別是大城市的人,大多是離鄉背井在異地生活和工作,跟家人的圈子幾乎是完全隔開的。過年我們回到家里,如果只有幾天,還可以保持當年在家的狀態,但再久,就勉強不來了。夫妻間也是,平時大家各自出門工作,每天相處的時間有限,但當這種狀態被打破,大家都會遭遇一些困難。

最近一些經典著作被關注,比如《鼠疫》《槍炮、病菌與鋼鐵》,你怎么看待這個現象?

我覺得很好,我最近也有介紹其中一些作品,因為它們跟我們眼下的疫情有間接或直接的關系,也說明我們今天面對的,不是人類歷史上完全嶄新的挑戰,那么前人的經驗和想法,對我們會有幫助和啟發。這就是經典的作用,歷久彌新。

閱讀在這種時候有什么特別的力量呢?

閱讀,一個很大的特點,就是在你沉浸其中的時候,把你從眼下的現實抽離出去,暫時逃離熟悉的環境。當你合上書,剛剛書里面那種陌生感也隨之回到現實世界,于是你看待你的房間、你的家的眼光會不—樣。一種既熟悉又陌生的奇妙感覺,刷新你對本來生活的場景的體驗。

最近這段時間有讀到一些比較有趣的書嗎?

有—本小說蠻有意思的,我很喜歡,叫做《羅盤》,是法國小說家馬蒂亞斯埃納爾的作品。

從非典到H1N1,再到這次的新冠肺炎,在應對疾病的方式上面有變聰明嗎?還是一點進步也沒有?

當然還是有變聰明的,比如我們中國人面對這種呼吸道傳染病,本能反應就是找口罩,注意個人衛生,勤洗手,這都是我們之前積累的經驗。但是說全面的進步,坦白講不一定。但我們又面臨更危險的處境,因為互聯網時代很多的假消息和謠言被更廣泛地散布,這些是當年我們不曾面臨的危險。

面對這些新的危險,我們要怎么應對?

我通常給他人的勸告是我們慢—點。我們每天獲取的信息量比17年前多得太多了,看到一個消息,我們很容易不由自主地相信它,然后轉發、評論和分享,但其實并沒有能力,也來不及查證這些消息的可靠程度。所以我們至少可以慢—點,忍一忍,不要讓自己隨便成為從眾的人。

SARS、H1N1、新冠肺炎,經歷這三場疫情的心態和方式,有什么變化?

變化很大,因為SARS是我第一次經歷這樣的傳染病,當時做了十來年的媒體工作者,我很容易把它當成職業挑戰,從工作的角度去處理,需要自己保持客觀和抽離的狀態。H1N1的時候,我被感染了,在家禁足了十幾天,雖然不算嚴重,很快就治好了,但我有了一個親身體驗的經歷,更懂那些身在其中的人的感受。這一次,因為既有站在局外作為媒體人的視角,也有親身經歷的感受,我的心情會更復雜一些。

作為H1N1的親歷者,那段經歷帶給你一些什么思考?

當時一開始覺得挺爽的,因為病情不太嚴重,治療得很好,除了頭兩三天發燒,之后就是在家恢復,所以就好像多了一整段時間名正言順不用出門,不用去電視臺做節目。但慢慢地,我就開始想,并不是每個人都像我這么幸運,兩星期不能正常工作和生活,別人會承受多大打擊?所以這次疫情,我特別關注這樣一群人,他們手停口停,如果無法正常工作,怎么生活?他們是不是有防護裝備?那些被迫流落街頭的人怎么辦?環衛工人怎么辦?這不僅僅是出于感傷或同情,社會里的人都是緊密聯系在一起的,你的生活跟他們也不是完全隔開的,如果他們受到感染,這個瘟疫會不斷蔓延,最終影響所有人。同時我也會想,我連自己是怎么感染的都不知道。在病毒侵襲的時候,我們完全出于無知和被動的狀態,生命那么脆弱。

有時候似乎覺得人類好像很強大了,能夠制造飛機、火箭、人工智能,但是現在這種時候,脆弱感就又被帶回來了。

沒錯,甚至有時候我們越強大,現代社會越發達,說不定在某些程度上比以前越脆弱。比如這次就讓我們看到,全球化在帶給我們各種好處的同時,也使我們變得多么脆弱。1918西班牙流感,花了很長時間才達到全球規模,但現在疫情傳播的速度是這么決。

之前我們擔心經濟問題,擔心沒辦法復工復產,國外產業鏈要轉移,但現在我們復工復產了,人家沒有訂單給你。許多地區想自己生產口罩的時候,他們才發現這么一個看起來簡單的商品,卻因為一種材料需要進口,就是做不出來。而看起來先進的電動車,就因為其中一個零件要在湖北生產,全部生產線都要停工。那么,全球化的意識是什么?就是我們彼此依存,讓經濟生產的效率和規模不可和以前同日而語,但也會在遇到危機時,一個地方出現紕漏,就大家一起癱瘓。

你覺得這次疫情后,全球化浪潮下的人類命運共同體將如何發展?

目前來看還很難講,因為現在反而是我們每個人要做決斷的時候,每個國家、每個機構:每個人,做什么,都會影響最終的走向。如果全世界都可以在這場疫情里面,迅速從其他國家獲得經驗,去處理自己的問題,如果大家可以在自己行有余力的時候,向別人伸出援手,我們就可能走向好的一面。

之前網友說,2020年就是勾掉所有目標,只留下一個——“活著”。你覺得是一種調侃,還個很現實的目標?

我覺得非常現實,它聽起來像調侃,但坦白講人這么多年來一直都是這樣。我們要學會跟日益增加的風險共存,也需要學會利他,要考慮其他人,尤其是面對傳染病,這個時候你會發現,表面上跟你沒有關系的一個人,他完全可以改變你的生活。

怎么做才能避免自我思維的膨脹呢?

從個人來講,就要有更宏觀的視野,想象他人痛苦跟處境的能力,這是一種共情的想象力。對這種能力的需求,已經越來越迫切了。

記住的意義是什么?

這是一個最老生常談的東西,就是我們有沒有在自己犯過的錯里學懂東西。馬克思說,一次重大的歷史事件,第一次發生的時候是悲劇,發生第二次就是鬧劇。但我們總是會這樣子重犯歷史上犯過的錯誤。以前我讀歷史,老師說我們學歷史是為了見古知今,是要學懂,不要犯第二次錯誤。

你是以一種什么樣的態度在看^類的發展?

對人類的未來,我一向比較悲觀,但我也總覺得還能做些事情,至于做這件事情的背后,是不是懷有什么希望,那倒反而不是,更多也許只是因為責任。就好比坐在一艘輪船上面,既然看到前面有一座冰山,就該不顧一切去發出警告,試圖改變航向。

陸川:在漫長歲月中保持底線與尊嚴

豪無疑問,疫情的爆發已經成為一個時代的節點,對于人類社會來說,這是沉重的一擊,強制人們重新思考關于真相和責任,關于自然的啟示。

最近我也逐漸復工,繼續完成新片《749局》的后期,時常,我感受到一種近乎壓迫感的關聯性。劇本是幾年前寫成的,籌備兩年,拍攝共九個月,2018到2019年間,我在重慶花了兩個多月去組織拍攝“封城”“大撤離”“空城”這些場面。

電影殺青后不到半年,就在新聞中看到了極其相近的鏡頭,心中悚然。

這部片中有我自己的青春記憶和成長印記,有關我第一次踏入軍校,第一次進入數字局工作的經歷,但那時因為動作場面很多,每場戲都拍得費時費力,大結局部分更難,包含了六個動作段落。其中在749某實驗室樓頂的一場戲動作組整整拍了兩個多月都沒有過關,差點抑郁。說這些和自己較勁的過程,在于這是少年馬山在追尋自我的途中得到了真正的成長。

這一場疫情,讓很多人也慢下來思考生命和死亡的問題。很多事情,無論時間過去多久,都不會被忘記。我總是懷念拍攝《可可西里》的日子,就像一場戰爭,亓亮非常虛弱,差點昏倒,松永措是一直打點滴堅持拍戲,我就是掉頭發,一頭秀發所剩無幾。這部戲也損害到了我的心臟。我們當時只想努力地去為中國電影做一部不一樣的電影,想在中國電影史上寫下一筆。

寫《黑洞》劇本時,我在—個小旅館里被關了一個月。構思劇本的時候,貼了一墻的紙條。紙條上大概有—百多個人物的名字和他們之間的關系,情感關系,陰謀算計。寫到后來這些東西全在腦子里了。每天打一萬多字,寫到最后一集就不行了,沒吃什么就嘔吐,噴在電腦上,送到醫院被診斷為植物性神經紊亂。

通過這些回憶再反思今天面對的問題,似乎都有跡可循。

這場疫情給存活在地球上的這幾十億人,上了沉痛的—課。

不斷出現的災難對于人類社會而言,似乎是一種強制性調節機制。這么想,或許可以讓自己保持心安。

說句大實話,大多數人的責任是過好日子,保護好自己的家庭和錢包。反思和記錄,真相找尋注定是少數人的事,高風險的事,是拿健康,甚至生命來換的。

上映于2011年的電影《傳染病》,還有2013年的《流感》,最近被大家重新拿出來回看,因為有太多和現實幾乎完全吻合的情節,觀眾今天也是意圖在電影里尋找真相和科學。《傳染病》是根據SARS的事實改編,這說明什么?這說明災難是有可能卷土重來的,人類的錯誤也可能會重蹈覆轍。

事實是,疫情確實會改變很多事情,但沒有必要恐慌,也沒有必要糾結,因為人類有自己強大的慣性,人類的成長總是因為慣常的思維和軌道而受到阻礙。人類對傷痛的記憶也是最靠不住的,疫情結束不用幾個月,大多數人肯定會對那些還在喋喋不休討論疫情傷痛的人投以狐疑的目光。

身為電影人,我們肩上的責任就是把真相嚼透了,再把本質“變成”電影,給觀眾思考也好,希望也好。我之前說,拍電影是給有執著追求和理想主義的人,簡單說是要對得起自己的良心。

這次疫情從北京派往湖北的醫護人員、專家、防控人員,有一些是從匯文中學英雄班出來的。時勢造就英雄,在抗疫的特殊時期,在前線的所有工作人員,包括醫務人員、記者、志愿者等都是我心目中的英雄。

我也是匯文畢業,上的就是這個英雄班,有和英雄們站在一起的責任感和使命感。我曾經給《長江日報》在武漢的記者詹松寫過一封信,向他們致敬。

每個人平凡無奇的日常生活也是一場考驗,能在漫長歲月中保持底線、尊嚴、品格,也很難,甚至更難。

最近疫情在世界各國都有蔓延,在外工作留學的很多華人都在互聯網上發布了他們的困境。不要猶豫,向全世界各個驚慌失措陷入滅頂之災的疫情國家輸出我們的醫療援助隊,輸出我們的醫療物資,輸出我們的抗疫經驗,把拯救世界拯救世界人民的責任扛到自己的肩膀上。

你會發現,這是建立中國負責任的大國國際形象的最好時機。你會發現這是對全球華人最好的支持。比打任何嘴炮都重要。中國有句老話,事實勝于雄辯。

我們先要對自己人人道,別人對我們才會人道。向外,是大國輸出的責任;向內,是每個人對自我成長和生命的交代。

或許,疫情帶來的很多人精神上的創傷,還會持續更久。其實沒有什么是不可以被治愈的——時間可以治愈—切。我發現,很多事和時間比起來,勝利者永遠是時間。不過,我真的希望愛可以永恒。

隔離期間,我經常去父母家蹭飯,陪著父親喝點小酒,邊喝也邊討論著父親的小說和我的劇本。也終于有時間給兒子上英文課,陪他玩。

等疫情過去后,我希望可以偷偷揣一瓶啤酒,坐在電影院里看一部爽片,和兄弟們聚一聚,好好喝場大酒。

金韻蓉:期待快樂,感受幸福,是個好習慣

坦率地說,即使在病毒還沒有來襲之前,我們就已經生活在一個很難與之對抗的集體焦慮情緒里。不知道從什么時候開始,我們突然變得很難容忍前面開得稍微慢一點的汽車;進了電梯,哪怕外面還有人卻不由自主地伸手按關門鍵;看見孩子各種慢吞吞的拖沓,就控制不住想大聲吼叫;也已經很久沒有辦法再靜下心來讀完超過干字以上的文章。

讓人措不及防的疫情又試圖在我們已然焦慮的情緒上疊加了憤怒和恐慌。還好,觀看歷史,人類素來擁有在逆境中扭轉乾坤的生存能力,也總是能在看似前路已斷的困境中轉個彎,又發現柳暗花明的突圍小徑。所以,病毒也許可以一時掌控和影響我們的生活和情緒,但經此一役之后,我們又奪回了情緒的掌控權并更好地生活著,這就是擊潰它和對它最好的震懾。

所以,現在就讓我們來看看怎么才能奪回對情緒的控制權并更好地生活。

首先,我們要允許壞事有可能發生。

允許它,并不表示我們束手就擒,不反擊不作為。允許,是不逆勢而為,不做明知不可為而為之的困獸之斗,以免消耗更多無謂的精力,并進一步造成原本可以避免的更大損傷。允許,是豁達的釋然,但又有勇氣對天對地對自己說:是的,我知道它發生了,我看見了,我感受到了,但它不能再對我造成第二次的傷害。

大部分的人都會在經歷創傷后出現憤怒的情緒:“為什么是我?”“為什么那么不公平?”“為什么我在還來得及的時候沒有發現端倪?”……這些排山倒海而來的憤怒像創可貼—樣暫時蓋住了傷口,讓我看不見血肉模糊的自己,也感受不到那深入骨髓的疼痛、恐懼、孤獨或羞辱。一天一天過去,那傷口還是提醒我所受到的傷害,并操縱著我的情緒。

所以,允許,是積極的心理作為,是在傷害發生后敢于直面傷痛的停損機制,也是不被壞事或厄運俘虜的第一道防御工事。

接著,我們需要筑起第二道防御工事,那就是對自己承認這些傷害所帶來的負面情緒是真實存在的。

很多時候,我們故意不承認我們有負面的情緒,是因為它會讓我們看起來太脆弱,或者是還無力面對。所以我們用盡力氣把它隱藏在心里的某個角落,故作無事狀地告訴自己沒有這回事。但讓人惱怒的是,這些看起來被隱藏得很好的情緒并不會安靜地在角落呆著,它反而會用各種方法來吸引我們的注意力,而且我們越不理它,它的動靜就越大。

我在醫院的心理衛生中心工作時,常被內科醫師請求到病房會診。很多病人臨床上確實表現出了身體的疾病癥狀,但在經過各種醫療儀器反復仔細的檢查后卻找不到病灶。這些讓各科醫師頭疼不已的病癥,有個心理學上的優雅名字“身心癥”(Psychosomatic),也就是病人的身體不適并沒有器質性的問題,它純粹就是因為那些求助無門,只好到處鬧騰的心理情緒所造成的,而且根據世界心理衛生組織的統計,大約70%以上有情緒障礙的人會以攻擊身體器官的方式來消化自己的情緒郁結。

所以,“允許生命中壞事可能發生”的第一道心理防御工事構筑之后,還需要通過“承認它所帶來的情緒”這第二道防御工事來加強圍堵它的工作。

接下來,就要利用把這些負面情緒用合理的方式給發泄出來,做好第三道的殲敵工作。這是我們啟動自我療愈的重要階段,但是它在戰術上還是有些講究,需要有軍事長才的戰略和技巧。

把壞情緒趕走的充分必要條件是“大聲嚷嚷”,沒錯,就是盡可能大聲地公告周知。情緒是我們身體里最大的一股能量,既然情緒是物理學概念上的能量,我們就要用物理學的方法,也就是利用相同或相似頻率的能量彼此之間產生共振,來撼動、瓦解,進而釋放它。實驗證實,當我們大聲喊叫時,50%的聲波會經由耳骨傳送到體內的硬組織骨骼里;而剩下的50%聲波,則會隨著聲帶傳送到身體的軟組織血液和脂肪組織里。這兩股聲波會分進合擊,跟體內的情緒能量,尤其是憤怒的情緒能量產生共振,然后像動畫片里的大塊黑乎乎的邪惡巖石一樣,慢慢地出現裂痕,最后轟然倒塌。

這就是為什么我們在高山上或大海邊對著空曠的遠方大喊幾聲之后,會覺得身心舒暢的原因。不過,我在前面提到了需要用“合理的方式”,而不是隨意地對著先生孩子或餐廳服務人員大聲咆哮。有時候,我會一個人躲在房間里,選一部一定會讓我悲傷或開心的電影或美劇,一面看,一面大哭或者大笑;或者在家跟著MV唱歌,專挑那種調子太高根本唱不上去的歌,每當我聲嘶力竭地唱完之后,臉上也早已布滿沖刷掉了壞情緒的淚水。

把壞情緒倒空之后,接下來就要把騰出的空間讓給理性的、積極的好情緒了,這個步驟也是我們向壞事進行絕地大反攻的最輝煌的戰役。

我很喜歡英國詩人、思想家John Ruskin的一段話:陽光令人愉悅;雨水令人清醒;風聲令人奮起;雪花令人歡快。這個世界沒有所謂的壞天氣,只有不同的好天氣。

這就是“期待決樂”的好習慣和“感受幸福”的能力。記得我在醫院從事心理治療工作時,同事們和我都最煩在節假日之后的第一個上班日在門診當值,因為那天門診一定從一早開始就大排長龍,節日越重要之后來看診的人就一定越多。這個現象我們稱為“節后憂郁癥”(Post-holiday Blues),是那種因為期待了好久或計劃了好久的節日終于過完了,歡樂之后的曲終人散最是叫人神傷。因此,許多人為了害怕失望就干脆放棄行動,他們不結婚,不要孩子,拒絕過節,甚至拒絕快樂。

我的一位已獨居五十多年、膝下猶虛的英國老師,日子過得簡單但不悲戚。她曾經告訴我:“如果你失去了期待快樂的信心,那么就再也沒有人或事能讓你快樂的了!”這句話我一直牢牢地記著,在每一個艱難時刻,都用它來為自己打氣。所以,如果在因疫情肆虐,而不得不失去珍愛、健康、自由或信心的時候,我們最后能為自己扳回一城的方法,就是啟動誰也奪不走的“期待快樂”和“感受幸福”的能力了!

梁鈺:和姐妹戰疫的43天

250萬的捐贈金額,60多萬條安心褲,30多萬條一次性內褲,十幾萬片衛生巾,還有一萬多支護手霜……湖北疫區一共1000家醫院,覆蓋率近五分之一。

姐妹戰疫,作為疫情其中一個小小的民間志愿者團隊,讓很多人聽到了她們的聲音,看到了她們的行動。

回想最初的幾天,梁鈺和她的“姐妹行動組”一共只有三個人。如今的志愿者組織結構圖上,有不少人的名字后都標上了“已退休”。

3月18日20:29,梁鈺更新了微博:“我們的海南方艙妹妹平安回家啦!妹妹真的很棒,收起長發,穿上棉衣,瞞著爸媽支援武漢,工作強度超大,出發太急物資沒準備充足,月經期血和尿混在一起也從來沒有在戰場叫苦退縮,妹妹是戰士!”

這是梁鈺發起“姐妹戰疫安心行動”的第41天。隨著各省援鄂醫療隊的分批撤離,前線抗疫最緊張的時刻已經過去,而梁鈺的微博依然堅持更新捐贈狀況的每日公示:“截至3月19日22:00,#姐妹戰疫安心行動#的募捐及協調捐贈共計:安心褲613.305條、一次性內褲320,883條、衛生巾160,776片、護手霜10,852支,覆蓋205家(支)醫院和醫療隊,超84,500人。”過去的一個多月中,公示圖里的捐贈名單不斷拉長,地圖上收到物資的醫院越來越多,“配送中”的數目逐漸清零,團隊捐贈通道正式關閉。

關于姐妹戰疫的起點,梁鈺坦言沒想那么多,就是同理心喚起了她。“我看到女醫護穿脫防護服的視頻,下意識地就會覺得她們穿那么久,那來月經怎么辦?”

2月6日她在網上詢問一圈,發現沒有辦法公開募款,就單純地想是不是可以自己捐一些。之前捐過物資的朋友幫梁鈺聯系了一處醫院,2月7日梁鈺在淘寶上一家家尋找從湖北發貨的店家,表明采購物資的意向,問對方是否愿意發貨。終于,有一個商家同意了。梁鈺一度以為,這里就是這件事情的終點了。

剛開始不知道事情的嚴峻,以為幾萬塊的規模還可以捐一些醫院,但當梁鈺通過朋友聯系到了當地的工作人員,發現物資缺口實在太大,她的心態也在發生變化。“原來不只是醫護人員,病患也需要安心褲。新冠肺炎患病過程中,一直發燒打針躺著,整個人虛弱無力呼吸困難,更別說起來換衛生巾了,人非常容易感染。”

通過微博發聲,很多想要捐贈的企業和個人找到梁鈺,工作量一下子爆增。2月8日晚上小熊和莓辣性教育平臺的色阿加入,三個人前三天一共統籌了定點捐贈的71萬元的物資,超過11萬條安心褲,覆蓋到了武漢、黃岡、孝感的20家醫院。

征集需求,找商家,找車隊物流,聯系醫護,跟蹤接收,所有的事情都是梁鈺和志愿者團隊自己來。最大的壓力不是物資的數量,而是情況瞬息萬變,需要做太多溝通。比如說前線對接的醫護人員,手機可能被消毒液泡壞了突然兩天沒有消息;也有醫院突然說,他們要上去現場,沒有辦法來接收,而梁鈺他們組織的物資運輸車輛正在路上……各方面,牽一發而動全身。

共情也是一種消耗。梁鈺回顧道:“在電話里我們會聽到她們很繁忙的現場,特別是聽到姐妹們用樂觀的語氣和我們說前方的情況,還很小心翼翼地,怕麻煩我們。”前線的醫護人員也在這種為數不多的對外聯絡中釋放著交流的渴望。“今天有人給我們捐泡面,好開心!”她們給梁鈺她們發來用紫外線燈照射防護服消毒的照片。“這樣曬一下,防護服又可以多用幾天。沒有衛生巾沒關系呀!我們克服克服就好啦!”這些來自一線的聲音,讓梁鈺和她的伙伴們特別心疼,簡直沒辦法想象“不穿內衣內褲”“血和尿都混在一起”,她們只能盡可能多地籌集物資,盡決送到前線去。

姐妹戰疫隊伍的壯大,是在一種非主動和極大需要的情況下展開的。“擔心事情變得復雜,但疫情還在繼續,發現的物資缺口也越來越大,要保證物資盡快到達姐妹們手中,公開透明地把這件事情做好,只靠我們幾個實在力不能及。”

在前期,三個人面對巨大的工作量,到了晚上12點才吃上一口飯,幾乎沒有時間睡覺。志愿者小熊則是一邊忙著敲電腦,一邊讓媽媽給她喂飯……

2月10日,梁鈺第一次在微博上發布了招人的消息。上萬條私信一下子涌進來,她會選擇特別主動熱情、非常愿意爭取機會的人。“志愿者的工作相當于996,最重要的是愛有多強烈,因為不夠熱忱是撐不下去的。”在對接組志愿者的招募中,梁鈺更是有意識選擇了抗壓能力特別強的,去面對來自一線的信息。