縮合的復雜性:初期黨項語的框架

□[英]三宅英雄著 麻曉芳譯

早在半個世紀以前,克恰諾夫(E.I.Kychanov)和索夫洛諾夫(M.V.Sofronov)合著的《西夏語語音研究》首次系統構擬了西夏語的語音系統[1]。隨后陸續出現了一些其他的構擬結果。即便不是所有的,這些絕大部分構擬結果都有自己不同的音值,且都歸于西夏文字典《文海寶韻》中的105韻。這些構擬的音值一般較少包含韻尾且沒有塞音韻尾。克勞森(G.Cl a us on)曾對構擬的韻母系統表示懷疑:索夫洛諾夫(1963)的擬音包含65個開元音。一個西夏韻書的編纂者①,不論他的聽力如何敏銳,都不可能區分出65個不同的開元音,即使其中一些實際上是復元音[2]66。這一反對的觀點仍然適用于后來的構擬。盡管如此,并沒有漢語、藏語或者梵語可以為西夏語構擬提供更加準確的輔音韻尾的對音證據。因此,最穩妥的還是繼續構擬大量的元音韻母。

如何實現一種語言中存在數量眾多的元音,且元音之間又相互區別?本文展示了一個初期黨項語的構擬設想。這種語言具有相對簡單的音系,發展到后代西夏語演變為語音系統更加復雜的語言,這個過程我稱之為“縮合”(co mp r e ss i on)。由于篇幅有限,我不能提供關于這一推測的完整討論,不過我會論及其他語言中具備類似特征和音變的用例。

一、初期黨項語

初期黨項語是未經證實的、假設性的西夏語的祖先。這一語言是基于(1)西夏語的語音變化和(2)相關語言的歷史比較構擬而成。從歷史角度看,它處于原始藏緬語與西夏語的中間階段。

二、初期黨項語的構詞

初期黨項語許多詞語都是“一個半音節”(sesquisyllables),由非重讀的前置音節(presyllable)附加一個重讀的音節構成。

*前置音節(C)(V)+音節(C)(G)(V)(C)(H)②

這種前輕后重結構(iambic structure)與沙加爾(1999)構擬的上古漢語中的結構類似[3]。在今天的緬語及一些不同源的孟高棉語言中發現了次要—主要音節序列,也許可以用來反推初期黨項語的祖先:原始藏緬語或者甚至推溯至原始漢藏語。

三、初期黨項語的前置音節

沙加爾曾提出上古漢語中存在兩類前綴:與輔音聲母結合的“融合型前綴”(fused prefixes)和已經消失的“前輕后重型前綴”(iambic prefixes)[3]17-18。在初期黨項語中我構擬了具備相似特征的三種前置音節:

1.出現-w-,緊元音,送氣音和卷舌音的融合前置輔音或者前置音節。(見3.1)

2.元音間輔音弱化(intervocalic lenition)前消失的前輕后重型前置音節。(見3.2.1)

3.元音間輔音弱化后前消失的前輕后重型前置音節。(見3.2.1)

三類前置音節的非重讀元音可能伴隨融合型或者消失前置音節前重讀音節中元音的高化(war ping)。(見3.2.2)

3.1 前置聲母輔音

前置聲母輔音既可以是主要輔音也可以是次要輔音。

主要前置聲母后從不出現非重讀元音。也就是說,前置聲母從不在前置音節的起始位置出現。

前置音節丟失元音后,次要前置聲母可以在

起始位置出現。

*前置音節CV->*前置聲母C-

前置輔音聲母與重讀音節中的聲母融合產生了復輔音Cw-(3.1.1.1),緊輔音銜接緊元音條件下依次發生消失(3.1.1.2)、送氣(3.1.1.3)、卷舌化(3.1.2.1)等變化。

3.1.1前置塞音聲母

3.1.1.1.前置唇音聲母

*-w->主要w-w-在所有(?)西夏語方言

*P->次要w-w-(除了由藏語轉寫的方言?)

無交替的原生西夏語介音-w-既不是主要的也不是次要的。我們并不保證西夏語中所有的無*P-詞語與有*P-的詞語都是同源的。所以,帶有介音-w-的詞如果沒有無-w-的詞語匹配,可能并不一定存在主要w。例如2dzwio“人”可能由帶有主要w的或者由前置音節帶有次要w的演變而來④。

西夏語中沒有唇音聲母字帶有-w-(pw-,phw-,bw-,mw-,vw-)。如果初期黨項語中有*PP-序列,在西夏語中會簡化為*P-。例如:*Pm->*mw->m-等。

3.1.1.2.前置舌冠音聲母

龔煌城曾注意到西夏語中松緊元音的變換。基于外部比較,他提出緊元音(下文中加點)源自前置輔音*s-⑤。例如:

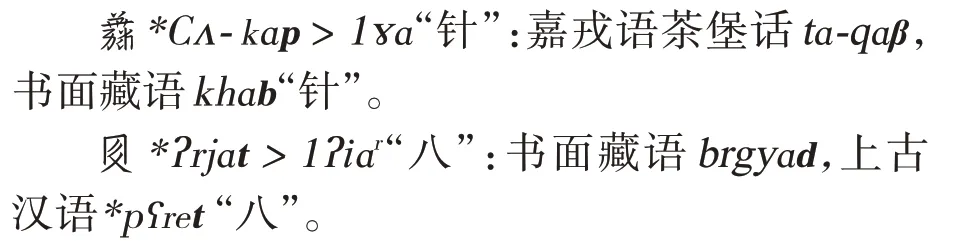

因為西夏語中松緊元音的轉換具備多種功能[5]810-811,緊元音或許源自不止一種舌冠清塞音,這里我用符號*S-表示。*S-可能是部分詞根或者前綴。如果一個緊元音的詞語在西夏語中有對應同源的松元音或者可以找到無*s-的外部同源詞,那么我將其構擬為前綴。例如:

輔音如何在不銜接元音的情況下保持緊張的狀態?現代韓語緊輔音(pp-,tt-,ss-,cc-,kk-)源自晚期中古韓語中帶有p-和/或者s-的復輔音。根據馬丁(S.Martin)的說法[6]27,“(現代韓語緊輔音)中的緊喉音持續至元音,也可以被描述為‘喉化’”。緊輔音和元音的演變可以描寫為:

西夏學家用加點的符號標示緊音。注意在現代韓語中,只有輔音的松緊對立是音位性的,元音的松緊對立是非音位性的。但是在西夏語中,輔音松緊這一區別特征消失了,所以元音的松緊對立變成了音位的區別特征:

3.1.1.3.前置喉音聲母

龔煌城發現了西夏語中送氣與不送氣聲母之間的轉換[5]785-796。我認為這種轉換源自早期轉換。是一個濁聲母清化后的清軟腭音、小舌音或者喉塞音。例如:

濁輔音保存在無前綴的濁送氣同源字組中,例如:

送氣*K-多數為清塞音,例如:

一種可能是*k-k-與*S-k融合變為k-后接緊元音(見3.1.1.2)。如果這種合并發生,那么1khɑ“中”一定有一個無*k-的前置喉音聲母(例如*xkɑ,見下文)。如果這種合并沒有發生,那么可能送氣是早于緊張的語音特征,在*sk-變為新的*kk之前,*k-k-已經變為kh-,并且最終弱化為緊元音之前的k-。

本文演變規律相關的時代仍有待于進一步研究。

另一個可能的看法是*Ks-與現代緬語中的類似,變位一個送氣的sh-。但是并沒有證據顯示在西夏語中有這個聲母。*K-可能出現的條件是緊元音在s-之后,例如:三”可能從(參照:書面藏語gsum“三”中的g-)。

在韓語中,*hVC-與*kC-在晚期中古韓語中發展為送氣音[7]11[8]89。我假設西夏語也經歷了相似的語音演變,并且不排除軟腭音、小舌音或者喉擦音來源的送氣音。例如:*xC->Ch-。西夏語的遠親現代麻窩羌語中就有xC-和χC-這樣的復輔音[9]27。

3.1.2前置響音聲母

3.1.2.1.前置聲母*r-

初期黨項語前置聲母*r-在西夏語元音卷舌韻的一個來源。例如:

卷舌韻的另一來源參見4.4.2.2。

卷舌元音在西夏語中十分常見。也許一些卷舌元音是前置聲母*l-與甚至是前置齒塞音與前置聲母*r-合并而成。即*TV->*T->*r-。

非卷舌—卷舌同源字組可以構擬為*?。即:

3.1.2.2.前置鼻音聲母?

我并未見到任何清~濁塞音轉換,所以建議在初期黨項語中構擬*?~*前置鼻音聲母轉換,即*p-~*b-<*p-~*Np-等。

但是,也可能一些西夏語的濁塞音聲母源自初期黨項語中*前置鼻音聲母+塞音聲母。即b-<*Nb-等。

3.2.前置音節的元音

初期黨項語前置音節的元音在西夏語中留存兩種軌跡。

3.2.1元音間輔音的弱化

初期黨項語前置音節在非常晚近的時代消失了,這是由于主要音節中位于元音間聲母弱化導致。

發生語音演變的形式標注為黑體。

所有塞音在相同過的發音過程中合并為一個單獨的弱化聲母。西夏語的弱化現象與越南語和韓國語元音間輔音的弱化類似。

*唇音>(讀音[β]?參照中古越南語[β]<*-p-,*-b-和中古韓語[β]<*-p-)

*牙音>l-(參照中古韓語[r]<*-t-)

*齒齦音>z-(參照中古韓語[z]<*-s-,*-ts-)

*齦腭音>(參照中古越南語

*硬顎音>(參照中古越南語和中古韓語

3.2.2。*-k>-w轉換參見4.4.1.1)

3.2.2重讀元音的央化

2008年我提出上古漢語中受前置音節元音影響的A/B兩類[10]283-301。下文沿襲這一理論觀點

和許思萊(A.Schuessler)關于上古漢語元音央化的理論用以解釋大多數西夏語的韻部[11][12]。

我為西夏語前置音節構擬了至少兩種不同元音:

——一類低元音標注為(參照中古韓語短元音

——一類高元音標注為(參照中古韓語短元音

這些元音可能來自大量更早期的非重讀元音的合并。

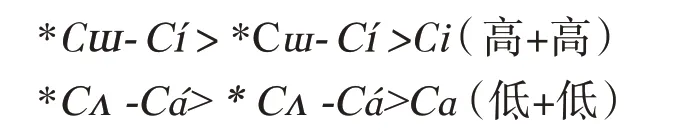

初期黨項語的主要音節元音仍然歸為高低兩類:

初期黨項語存在部分元音和諧(受漢語的影響?)。如果非重讀前置音節的高元音與重讀元音的高元音相配,那么后者無論在前置音節消失前還是消失后都不發生變化。例如:

但是,如果一個非重讀前置音節中的高元音并未與重讀高元音的搭配,那么后者在前置音節消失前會發生央化(部分高化或低化)。例如:

部分以開頭的低元音發展為復元音部分以和硬顎音后)或者以*i(在其他聲母后)開頭的高元音發展為復元音(這種互補分布模式也存在例外)部分高化產生的不應該與在和硬顎音后演變而來的相混淆。(參見4.3.1)

如果前置音節弱化接續聲母但接續重讀元音未發生央化,我將前置音節元音構擬為高類重讀元音,例如:

介音-i-轉換會影響到早期的前綴[5]796-798,如:

然而,轉換形式之間“并未觀察到句法的區別”[5]798。而且這些轉換多發生于帶u的詞中。這些同源字組反映的可能是方言間和/或者方言內部變體中/u/的發音而不是形態變化。

3.2.2重讀元音的高化(brightening)

可能初期黨項語中存在兩類前置音節元音。“高化”(由*ɑ升為i)在西夏語中可能以前置音節中有前高元音為條件。[13]327-352即:

腭音前置音節元音的高度可能決定了高化的程度,即:

為部分高位的復元音而不是帶有高元音的單元音Ci。

初期黨項語中還有零星的由*ɑ高化為的用例:

此外我還猶豫是否要構擬其他前置音節元音來解釋一些較少的用例。

四、初期黨項語的重讀音節

4.1.初期黨項語重讀音節聲母

我嘗試性地將西夏語的聲母列表還原為初期黨項語。(見附錄1)

一些西夏語的聲母從來源上可能是后發生的,例如類似越南語中的可能總是從*CVK-弱化而來。

我推測初期黨項語中重讀音節的聲母多于前置音節聲母。*k-,*kh-,*g-是可能的重讀舌根塞音聲母,但是*k-可能是唯一一個合適的前置音節

舌根塞音聲母。

所有的初期黨項語音節起始音*r-后面的元音都變為卷舌韻:*rV>rVr。而介音*-r-并不是元音卷舌化的原因。見4.2.4。

一系列外部一致現象可以看出小舌音是西夏語二等元音的條件:

(更多二等用例參見4.2.4)但是,上古漢語小舌音的構擬仍有爭議,許思萊(2007,2009)并未在上古漢語中構擬小舌音[11][12]。而且,值得注意的是白一平和沙加爾在中構擬了軟腭音而非羌語和熱務溝話(Zhongu)中的小舌音。希爾(N.Hill)認為熱務溝話的小舌音“應歸為羌語支底層的影響”[16]120。也許上古漢語中“頭”的小舌音是主要的而羌語和熱務溝話“苦”中的小舌音是次要的。西夏語是否從初期黨項語“苦”中繼承了次要的小舌音?在許多例子中,并沒有強有力的證據支持介音-r-存在于類似二等韻常見的“頭”或者“苦”這樣的音節中(見4.2.4),所以這些字的元音系統需要其他的解釋。

4.2.初期黨項語的滑音(medial glides)

4.2.1.初期黨項語的介音*-w-

這個介音保留在西夏語中。西夏語中是主要的w,次要w會影響早期的*P-。(見3.1.1.1)

4.2.2.初期黨項語的介音*-j-

這個硬腭滑音*-j-可能是西夏語中一些和-i-的來源。例如:

2sie也有可能源自一個沒有j但帶有部分高化*e的

4.2.3.初期黨項語的介音*-rj-

初期黨項語中的輔音叢變為西夏語中的例如:

4.2.4.初期黨項語的介音*-r-

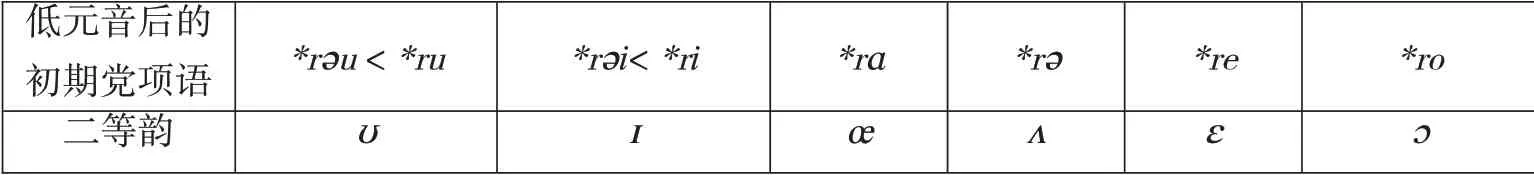

向柏霖(2009)[17]17-27和龔煌城(1993)認為二等-i-源自一個更早的*-r-[18]。龔煌城的二等iV-復元音與我構擬的二等低元音一致:

這種元音轉換模式與許思萊(2007,2009)[11][12]構擬的上古漢語類似:

上古漢語漢代晚期漢語ɑ(近似前低元音[?]與后元音[ɑ]區別)

在漢語中,這種轉換只發生在A類型音節中。(在許思萊的標注中表示元音上的聲調符號)可能西夏語的轉換只發生在低元音或者有部分低元音的音節中。

*r-在高元音前可能消失。

見4.3.1和4.3.2,和-i-在*u和*i前發生變化。

4.2.5.初期黨項語的介音*-l-?

根據向柏霖(2006)的研究[19],一些西夏語l h-的例子與嘉戎語茶堡話中或者j<*lj-在前置音節k-之后是一致的。例如:

這些一致現象表明一些西夏語lh-可能從*kl-而來。

初期黨項語中*-l-在其他環境中可能合并為另一個介音或者不著痕跡的消失。

4.3.初期黨項語的重讀元音

我構擬了西夏語的六種基本元音類型(u,i;參見附錄二)追溯到初期黨項語只有少許變化:

——*-ɑ在“強化”音節中保存(見3.2.3)

——在“六”和“柏樹”中(見3.2.2,4.2.4),也許和其他詞語都從*-uk派生而來。(見4.4.1.1)-iw可能也有時從*-uk而來。

——-o部分源自。[20]41-92嘉戎語和西夏時期的漢語西北方音

西夏語長元音是主要的還是次要的并不清楚(見4.4.4.1和4.4.4.2),所以初期黨項語可能有六個或者十二個元音(六短和六長)。鼻化、松緊、卷舌和復元音化都是后來發生的。

白一平和沙加爾(2012)構擬上古漢語時也有與西夏語同樣的六個基礎元音,盡管兩個元音系統之間并不是簡單的一對一關系。例如,白一平和沙加爾上古漢語“馬”對應初期黨項語(>西夏語1rier)“馬”,而不是*mrɑH。[15]

4.3.1.三等韻

高元音*i和*u變為三等聲母后的(v-、l-和齦腭音)

4.3.2.四等韻-i-

高元音*u在四等字聲母后變為iu(除了v-、l-和齦腭音以外),而*i則不發生變化。

西夏語并沒有簡單韻-u(見附錄二)。這種情況可能是在中古晚期漢語的影響下產生,與此相似,*-u轉換為或者,這個空缺隨后被*-o高化后填補。

4.4.初期黨項語的韻尾

盡管西夏語沒有塞音韻尾,只有少數輔音韻尾,初期黨項語與同源的嘉戎語、古典藏語、古代緬語和古代漢語相似,曾經有豐富的韻尾系統。

4.4.1.初期黨項語的塞音韻尾

4.4.1.1.初期黨項語*-k

*-k在前元音后變為-w,但是在其他條件下消失。見龔煌城(1995)列舉的用例[20]。

盡管有一個后元音,這條規則適用于在*u后,與前元音*i在舌根音韻尾前是不同的。

見“六”(3.2.2)和“柏樹”(4.2.4)

西夏語的-aa是否源自帶有長元音的*-ɑɑkH?(韻母*-H是第二聲調的來源,見4.5)

4.4.1.2.其他初期黨項語的塞音韻尾

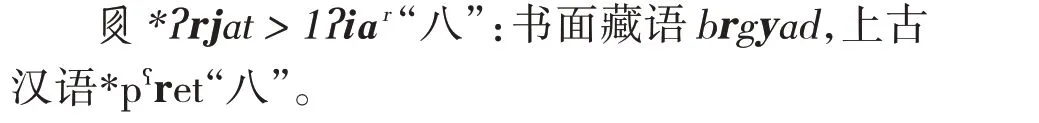

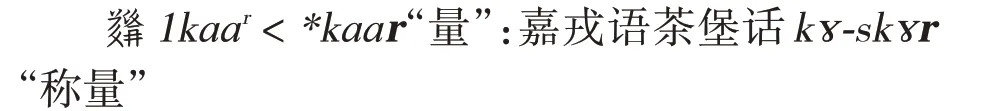

通過與古代漢語、書面藏語及古代緬語比較,*-p和*-t韻尾都已經消失無蹤。例如:

還有一些長元音可能對應*-t的例子,例如:

但是這些元音可能是主要的長元音而非消失的塞音韻尾的遺留。

4.4.1.3.初期黨項語的擦音韻尾

見4.5.。

4.4.2.初期黨項語的響音韻尾

4.4.2.1.初期黨項語的鼻音韻尾

鼻音在所有元音后都消失不見,只有兩種主要的特例中留下鼻化元音:

——不存在固有的鼻化u-音節。所有鼻化

的u-音節均借自漢語。

——變為-o(見4.3)

4.4.2.2.初期黨項語的流音韻尾

*-r韻尾是卷舌元音的另一個來源,例如:

由于韻尾-Nr或者-rN復輔音不見于部分地區的語言,我設想西夏語第65、76、97和98韻中的鼻化卷舌元音源自前置聲母*r-+韻尾*-N:*

4.5.初期黨項語的聲調起源韻尾(tonogenet‐iccodas)

鑒于西夏語的平聲比上聲更為常見,且中古漢語的上聲和去聲源自上古漢語的喉音韻尾。我認為西夏語的上聲來自一個消失的喉音韻尾*-H。這個*-H又可能來自于一個更早期的韻尾*-s(參照上古漢語*-s和書面藏語-s)和/或者(參照上古漢語

聲調轉換由從?~*-H轉換引起[5]821-832。一個*-H后綴可以加在其他韻尾之后,例如:帶有后綴的上聲字或者“同”與平聲字”同源

上古漢語*-s韻尾也可以后接其他韻尾。書面藏語中的-s有更加嚴格的分布,不可以后接同部位的-Cs序列韻尾。

如果一個西夏語上聲字找不到與之對應的平聲同源字,它的*-H后綴暫時可以看作是詞根的一部分,除非外部比較的證據顯示出*-H是一個后綴。

五、結 論

本文構擬的初期黨項語的音系使西夏語在類型學角度更接近于上古漢語,同時也可以解釋西夏語內部的形態轉換。然而,本文構擬的結果還遠不是定論,因為本研究僅僅是基于一少部分用例。我對于西夏語詞匯的構擬假設整體上的應用無疑會導致重構或者甚至違背我提出的一些觀點。但是我仍然有信心西夏語的語音歷史最終會納入跨漢字文化圈的單音節縮合這一更大的體系之中。

(原文刊于ПоповаИ.Ф.[отв.ред.]Тангуты вЦентральнойАзии:сборникстатейвчесть 80-летияпроф.Е.И.Кычанова[M].MOCКВА:Восточнаялитература.2012.pp244-261.克恰諾夫誕辰80周年紀念文集)

附錄一 西夏語的聲母

附錄二 西夏語的韻母

這個韻母系統修正了龔煌城(2003)的構擬結果[24]602-620。盡管部分音值不同,但是韻類與龔煌城的分類一致。

三等和四等韻在互補分布時分別用a和b標注。漢語借詞的韻由于沒有初期黨項語的來源這里用括號標出。帶有介音-w-韻的變體并未列出。

*o-韻存在一些不常見的特征值得研究(例如:一個獨立的韻o與韻相區別,仍然可以前加介音-w-;三分的韻55和韻96)。

注釋:

①我還會加上任何說西夏語的母語者。

②我的初期黨項語擬音前加上*,但是在西夏語的擬音前并未添加*。這是因為(1)并非所有記錄西夏語的西夏文字都有確切的擬音。(2)初期黨項語前均標有*,以此來區分初期黨項語與西夏語。我所構擬的西夏語聲母和韻母參見附錄一、二。除了明確說明之外,本文使用的均為我自己構擬的西夏語語音。

③西夏語的英文釋義基于龔煌城(1988)和李范文(2008)。

④帶有高元音的前置音節對于解釋由-o到-io的變化是必要的。

⑤此時龔煌城使用的是“局部修正”的索夫洛諾夫的擬音[4]784。索夫洛諾夫沒有構擬任何卷舌元音,所以一些原本龔煌城列出的松緊元音同源字組,而在龔煌城(2003)的擬音中帶有卷舌元音或者在本文的擬音中帶有卷舌元音的同源字組在本文中被重新解釋為非卷舌與卷舌元音的對立。

⑥我用了術語標注指的是并不是表示西夏語前置音節元音的實際音值。它們還可能存在央元音重要的是它們之間的高度關系。

⑧初期黨項語的形式也可能是前置音節中的較低元音是*i的變化條件:

⑨向柏霖曾將這個西夏語詞語與嘉戎語茶堡話和書面藏文shug-pa相比較[19]16。

⑩否定助詞篟1mi與古代漢語中的“無”*mɑ同源,也說明了這一演變問題,因為它也是來自一個半音節*Ci-mɑ。這樣一個高頻助詞在形態上真的這樣復雜嗎?一方面,很難相信*mɑ在沒有任何附加條件下會高化為1mi。并不是所有西夏語中的*ɑ都會高化,所以這一例不能歸為規則的元音變化。

所以我將第六韻歸為二等韻。