從北大全科醫學教育與培訓說開去

文/本刊記者 黃柳

擁有全科醫學科及全科醫師規培基地的三級醫院,在做實全科內涵的同時,強化師資培訓與科室輪轉工作,是再重要不過的事項。

6月,又是一年畢業季,北京大學醫學部全科醫學學系10名畢業生(9名碩士、1名博士)走向了他們的工作崗位。自2012年招收全科醫學專業研究生以來,共60余名醫學生從北大畢業,獲得了全科醫生碩士/博士學位并完成了住院醫師規范化培訓。

根據北大醫學部全科醫學學系主任遲春花向《中國醫院院長》雜志記者的介紹,這批畢業生中60%以上自畢業后一直在從事全科醫生的工作,他們中一部分在三甲醫院的全科門診工作;一部分則直接落戶基層——在北京、深圳、廈門等地的社區衛生服務中心工作。

打造全科醫學的“領軍型人才”

作為全國醫學教育的排頭兵,北京大學醫學部于2011年5月正式成立了全科醫學學系。遲春花表示,其初衷在于響應國家醫改號召,在現代醫學專業日益細分的背景下,有效推進全科醫學教育的體系建設和全科醫學人才培養,更好地滿足人民群眾醫療健康需求。

對于全科醫生的定位,遲春花教授表示,全科醫生既要“管天下”,也要“管腳下”。不僅要負責轄區內居民當前的基本醫療問題,也要對所管理居民實施個性化、連續性、綜合性的健康照顧和管理。

能做到既“管天下”,也“管腳下”,全科醫生知識儲備、專科知識以及融會貫通的能力勢必要更高。因此,一方面是高標準選拔,北大醫學部全科醫學學系的生源全部來自臨床專業的本科畢業生,且考研分數線達到了北京大學臨床醫學專業型研究生的基本錄取線;另一方面是扎實的教育培訓過程,包括相關輪轉科室的理論教學以及技能培訓。遲春花以北京大學第一醫院為例介紹,“北京大學第一醫院是一所為教學而生的綜合性醫療機構,幾乎每一個臨床場景中都有教學的成分在;而全科醫學學系學生需要在全院20多個科室輪轉學習,內科系統的各個專科大部分輪轉2個月(心內科為3個月),在急診科輪轉3個月,有一些科室則僅輪轉兩周”,另外還有6個月是在社區輪轉。輪轉過程需要嚴把質量關,才能保證培訓的有效性。遲春花表示,醫院作為全科醫學的教學基地,在管理上完成了復雜而高質量的銜接。

本科畢業后,通過全國碩士研究生招生考試和北京大學醫學部、附屬醫院組織的復試,全科研究生3年的培訓課程包括課程學習、臨床培訓、畢業論文研究課題答辯等都十分豐富且嚴格;同時醫院與學校均鼓勵全科住院醫師參加同等學力研究生考試,部分全科住院醫師已經拿到了全科研究生學位。

記者采訪了2013年自山東某地市醫院考入北大全科醫學學系攻讀研究生,現就職于北京市朝陽區某社區衛生服務中心的全科醫生王晗(化名),她表示自己在醫學部的學習與實踐為現在的工作打下了堅實的基礎;與此同時,在北京市以及朝陽區一系列全科醫生在職培訓項目中,自己作為全科醫生也明確了數個專業興趣點與擅長方向,在日常的診療中已經積累了一批可以做到連續管理與跟蹤的患者群,對成長為優秀的全科醫生,非常有信心。

全科醫生既要“管天下”,也要“管腳下”。不僅要負責轄區內居民當前的基本醫療問題,也要對所管理居民實施個性化、連續性、綜合性的健康照顧和管理。

北大全科師資培訓是重點,也是亮點

“在成立全科醫學學系之前,我們就在北京大學多家直屬附屬醫院內展開了研究生導師的培養,提前儲備了一支全科醫學的師資隊伍。”遲春花介紹,北大醫學部對導師的要求是“在臨床醫學醫教研領域均表現出色、具備較強綜合素質的專家”,并依此標準遴選出第一批10位導師,后發展壯大成為幾十人的研究生導師團隊。

與此同時,北大醫學部聘請了英國醫學科學院院士鄭家強為全科醫學學系首任系主任,在鄭家強教授的協助下,醫學部分批次派出全部導師到英國接受了系統的全科醫學師資培訓。

遲春花向記者介紹了全科醫學學系一直堅持的長期性、規律性的全科師資培養項目,一方面為北大系統內的附屬教學醫院培訓全科師資;另一方面面向全國,“我們曾經有一個三年期的海外項目,200多名來自全國各地的全科醫學師資骨干分批次派往英國伯明翰大學學習,接受了國際最系統、最前沿的理念,目前這些專家都是國內一流的全科醫學導師。”她繼而表示,圍繞國內的在職全科醫生的繼續教育,北大醫學部全科醫學學系組織的培訓一直在持續,迄今已做了近20期,截至目前已有上萬人接受過培訓。

更好的政策環境讓全科醫生“扎下根”

記者隨后了解到,在廈門的一家社區衛生服務中心,也有一位北京大學醫學部全科醫學系畢業生已在此從事全科醫生數年。而廈門市衛生健康委員會基層處處長王德猛則告訴記者,他對這位北大畢業生在廈門的全科醫生崗位上扎下根來“很有信心”!

他告訴記者,廈門近年已經有近200名的醫護人員從三級醫院的專科轉到一、二級醫院的全科。其中主要有兩類情況,一類是三級醫院高年資的專科醫生,基于對全科未來發展的看好以及編制等原因選擇到社區衛生服務中心;另一類是三級醫院的護士通過考取健康管理師證書,選擇到社區擔任全科護士。

至于這批醫護人員轉崗更深層的原因,王德猛分析,這主要在于廈門圍繞全科醫生、基層機構發展出臺了更好的政策,“以往全科醫生與專科醫生的收入差距大,但通過改變收支兩條線,落實‘兩個允許’,當前這兩類醫生的收入差距在明顯縮小。”

王德猛繼而總結,實施“健康中國”戰略,全科醫學的重要性不可或缺,通過政策的正面引導,讓全科醫生“干活更有勁頭”,這是建立一支堅強有力的全科醫生隊伍的基礎。

北大醫學部長期重視全科醫學的發展;第三屆全科醫生精英訓練營就邀請到醫學部主任詹啟敏前來交流與指導。

下一步,將提升全科醫生的服務能力。王德猛介紹,廈門近年在持續推進分級診療的過程中,以“慢病先行”“三師共管”推進分級診療,整個過程都緊緊圍繞促進基層與三級醫院聯動,并形成帶教關系。而當前,廈門確定了八大系統的常見病,圍繞病種實施“規定動作”的帶教。

“這改變了基層以往只能看慢病的狀態,讓全科醫生的學習熱情被激發,對能力提升更有訴求,無形之中也提升了自信心!”王德猛進一步闡述,如何讓三級醫院愿意教,“廈門市對基層機構的設備配置、床位量等進行了嚴格設定,比如除DR、彩超機以外,類似CT機等高端設備,基層是不能配置的,社區也不設住院床位,客觀上就沒有診治疑難復雜病癥的能力。”

一系列舉措引導廈門的不少三級醫院主動牽手基層,在社區開設病種中心、術前準備中心,比如圍繞胃腸系統中的大腸癌診治,三級醫院就派專家到基層帶教胃鏡、腸鏡的操作,對篩查到的患者在社區“直接放號”;術前準備中心的運行則讓三級醫院的平均住院日縮短,“大手牽小手”也讓社區承接術后康復的能力確有保障!

“全專協作”的新全科,無疑對醫生更有吸引力。

三甲醫院全科的功能

北京大學第一醫院在2017年正式獲批全科醫療資質并在當年開設了全科門診,2018年全科醫學科正式建立,醫院為全科門診開通了向其他各專科門診轉診的綠色通道。

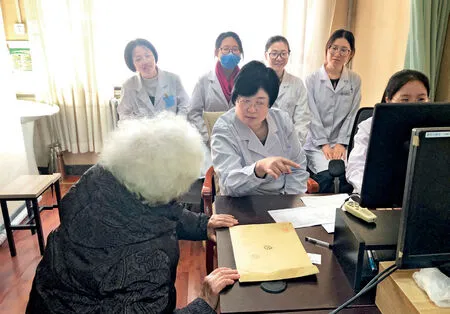

1 為教學而生是北大醫院的傳統,北大全科醫學學系十分注重將帶教融于臨床診療。

2 2017年以來,全國較多的三級醫院紛紛掛牌成立了全科醫學科。

自醫院全科門診開設起,遲春花以專家身份保持每周出門診的工作節奏。她體會,全科門診在于給患者全人、綜合的照顧,讓患者有更好的就醫體驗,“患者所有的問題都可以跟全科醫生講,醫生與患者進行有效的溝通并給予人文關懷,患者的滿意度非常高,他們說到全科看病有不一樣的、更好的體驗。”她同時表示,全科門診與病房也不時接診其他科室轉來的多病共存的患者。

河南省人民醫院于2015年12月在全國較早開設全科醫學科,成立后的全科醫學科,其重要職責與任務,一方面是充分服務好到院就診的患者,解決他們“反復掛號、不知道掛什么科、掛錯科室、病因不明確、多病共存等情況”帶來的難題;一方面是承擔起對全省全科醫生師資培訓、對全科住院醫師規陪學員的教學和培養、幫助多地市成立全科醫學科、幫扶社區衛生服務中心做實家庭醫生簽約等任務。

的確,終身預防、大醫治未病,將治療、預防、健康促進緊密結合是正確的道路,許多慢性病的管理應該在社區,而三甲醫院提供的患教服務也切實指引了患者與社區醫生,共同將疾病的風險控制在最低。

三級醫院發展全科的著眼點

2008年世界衛生組織WHO的報告指出,全球醫療體制面臨三個問題:一是過度以專科和醫院為中心,二是醫療體系條塊分割、支離破碎,三是醫療體制商業化。這三點,或多或少切中了中國醫改面臨的問題。

改變專科中心以及條塊分割的狀態,相比傳統的“專科醫師培養全科醫生”的模式,有專家表示,當前由綜合醫院全科醫學科培養的全科醫生,是真正按照全科醫學思維進行的教育與培養,讓我國全科醫生的培養更加與國際接軌;按照此種模式培養的全科醫師隊伍,將更能擔當起全科守門人的功能角色。

2017年底,原國家衛生計生委醫改調研組一行曾來到河南人民醫院,實地調研了該院全科醫學科。參加調研的原國家衛生計生委體改司監察專員姚建紅點評表示,要更加以人為本,提供系統、綜合的醫療服務,不僅僅是醫療服務,應該把看護、健康教育、預防等各種相關的服務都融合在一起,把與健康相關的各種疾病因素都要考慮在一起。

在全國各地較多的三級醫院,目前全科醫學科幾乎成為“標配”,得以普遍設置。有專家向記者解釋,這背后有多重的原因:既包括政策呼吁設全科,讓疾病的診治更全面、與專科日益細化相平衡;還有一層動力是三級醫院申報全科醫師規培基地的條件中就包括了設全科醫學科。

2017年,媒體一度報道三甲醫院設全科是否存有悖論、三級醫院開設全科門診是否“涉嫌”跟基層搶患者。本刊結合三級醫院全科醫學科的實際運行,以及醫院管理領域專家的解釋,得出結論:三甲醫院的全科醫學科承擔的是臨床診療、教學科研、指導基層等復合性功能,醫療只是其中的一個方面,且科室規模與診療量絕不是首要追求。不論如何,醫院以全科醫學科為平臺,做好全科醫師的規范化培訓、強化師資培訓與科室輪轉工作,是再重要不過的事項。