惠東縣公職人員鼻咽部疾病流行病學調查研究

陳學良 陳春燕 高銀鳳

我國是鼻咽癌高發地區之一,加強鼻咽癌疾病的篩查與積極治療,是公共醫療衛生的一項重要任務。從學術領域開展的研究來看,近年來有不少文獻[1-3]圍繞鼻咽癌高發地區的發病狀況、發病因素進行了調研,并給出了相對完善的早期篩查、診治方案。此類文獻給出的數據表明,不良生活習慣(吸煙、飲酒)可能增加鼻咽癌的患病風險,加強這一群體的鼻咽癌篩查,及時控制其鼻咽癌的風險或者病情,有著重要的現實意義。從臨床診治的角度分析,鼻咽癌的檢出,一部分是患者在出現鼻部或者咽喉部的明顯不適后自行到醫院就醫,經相關檢查與臨床診斷發現病情;另一部分則歸功于鼻咽部的常規體檢[4]。因此,加強鼻咽部的健康檢查,重視鼻咽部相關疾病的篩出,總結各類疾病的流行病學特征,具有重要的現實意義。近期,本縣組織了一次針對公職人員的鼻咽部體檢,檢查過程中發現了若干鼻咽部疾病患者,結合健康體檢的結果,得出了一些有關鼻咽部疾病流行病學特點以及防治工作的結論,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016 年1月~2019年11月在惠東縣人民醫院及惠東縣中醫院進行體檢的當地公職人員(含退休職工)作為研究對象,其中,于惠東縣人民醫院接受檢查者9836例(鼻內鏡9124例,電子喉鏡712例),于惠東縣中醫院接受檢查者2353例(鼻內鏡1897 例,電子喉鏡 456 例 )。受檢者年齡 21~81 歲,平均年齡(49.2±10.6)歲。12189例受檢者中,男7512例,女4677例。

1.2 研究方法 在展開體檢前,相應的組織、單位均完成了體檢單個人信息的填寫以及體檢相關事項的交代。針對鼻咽部的檢查,研究對象均接受常規健康檢查,主要采用高清鼻內鏡、電子喉鏡兩種檢查方法。在高清鼻內鏡檢查過程中,耳鼻喉科醫師于表面麻醉下,以高清鼻內鏡對調研對象進行鼻咽部檢查;當發現存在病變跡象時,根據實際情況安排后續檢查,以得出明確的診斷信息。如對疑似惡性腫瘤的受檢者,在直視下取活檢送病理檢查,最終根據病理檢查結果明確診斷病情。

2 結果

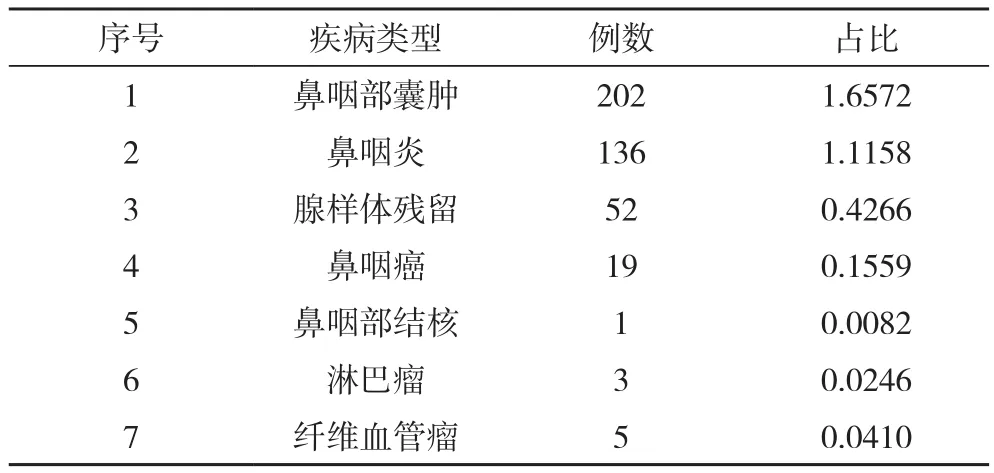

2.1 鼻咽部疾病篩出情況 12189例受檢者中共篩出418例有鼻咽部疾病,其中202例鼻咽部囊腫,136例鼻咽炎,52例腺樣體殘留,19例鼻咽癌,1例鼻咽部結核,3例淋巴瘤,5例纖維血管瘤。見表1。

表1 12189例受檢者鼻咽部疾病篩出情況(n,%)

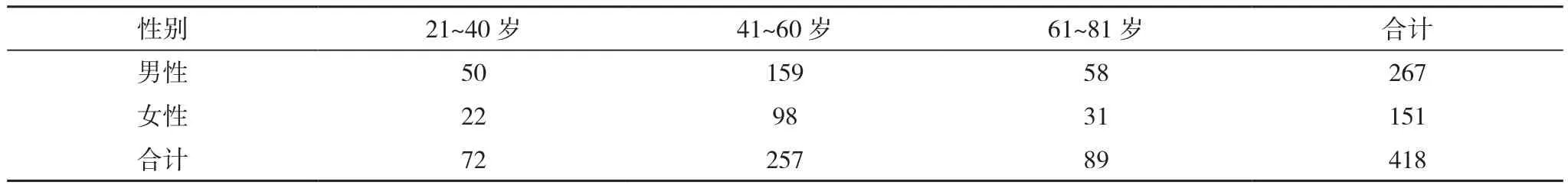

2.2 鼻咽部疾病患者的年齡、性別情況 418例鼻咽部疾病患者中男267例,女151例,男性患者較多,且主要發病年齡集中在40~60歲。見表2,表3。

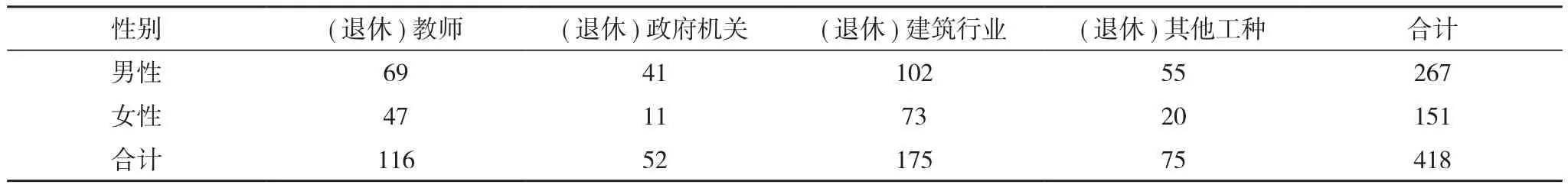

2.3 鼻咽部疾病患者的職業環境 418例鼻咽部疾病患者中以退休前從事教師、建筑行業的較多,分別為116、175例。見表4。

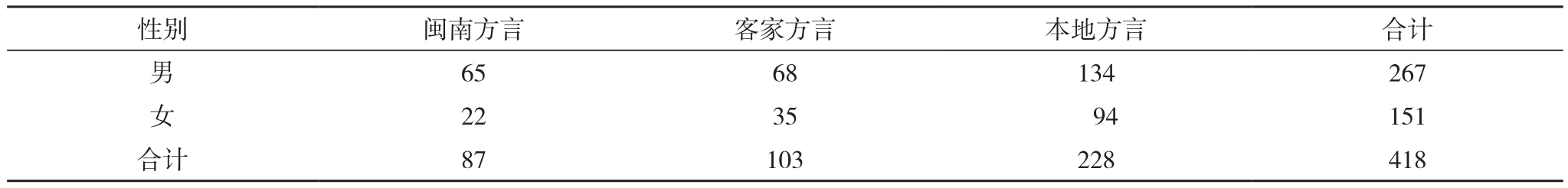

2.4 鼻咽部疾病患者的人群地域性 418例鼻咽部疾病患者中使用本地方言228例,客家方言103例,閩南方言87例。見表5。

表2 418例鼻咽部疾病患者的性別情況(n)

表3 418例鼻咽部疾病患者的年齡情況(n)

表4 418例鼻咽部疾病患者的職業環境(n)

表5 418例鼻咽部疾病患者的人群地域性(n)

3 討論

3.1 鼻咽部疾病概述 鼻咽屬于咽腔的一部分,位于鼻腔后部、顱底下方的空間,又被稱為上咽。鼻咽部是人體較容易出現新生物的位置,一般表現為腫塊的出現,而這種變化與某些鼻咽部疾病有著密切關聯。在鼻咽部發生病變以后,患者的日常生活可受到不同程度的影響,嚴重時甚至可危及生命。從其類型來看,鼻咽部常見疾病大致可以分為炎癥、良性腫瘤與惡性腫瘤三大類[5]。首先,炎癥是鼻咽部最為常見的病變形式,以鼻炎、咽炎為主,在發炎問題出現以后,患者可發生膿腫,而膿物還能于鼻咽處堆積,最終形成新生物——腫塊。針對炎癥的治療,臨床常給予作用于鼻咽部的消炎藥物,通過其內服或者外用,達到消除膿狀分泌物、緩解炎癥反應的目的。良性腫瘤多表現為血管瘤或者咽囊炎、鼻咽囊腫等,一般只需要經過切除治療或者其他保守治療方案,即可達到消除腫塊的目的。但出于安全性考慮,在對良性腫瘤進行對癥處理以后,仍然需要做好后續的隨訪、療效跟蹤以及復查,并根據患者個體的相關信息評估是否存在惡化風險。與之相比,惡性腫瘤在診斷、治療難度以及預后方面均面臨比較嚴峻的形勢。針對此種情形,臨床醫師需要慎重考慮病灶處新生物的切除以及放化療技術的應用,及早對患者進行醫療干預,控制病情的進展,減少惡性腫瘤對患者身心形成的不利影響[6]。

在上述疾病之中,鼻咽癌的篩查與診治是學術領域與臨床實踐的重要研討話題。縱觀耳鼻喉科的惡性腫瘤,鼻咽癌具有高水平的發病率,以鼻塞、頭痛、聽力下降、涕中帶血等為主要表現。針對其發病因素,多年來臨床數據的回顧性分析提示,鼻咽癌的發病與遺傳因素(該病呈現垂直、水平家族發生傾向,主要見于黃種人,發病呈現地域集中特性)、病毒感染因素(EB病毒或冠狀病毒的感染可參與鼻咽癌的發病過程)、環境因素(鎳等微量元素超標環境可能誘發該病)有關[7,8]。以鼻咽鏡檢查、病理檢查、CT掃描獲得的結果,對疑似病例的病情、進展情況進行理性評估,是當下常用的檢查手段。而從改善患者的預后考慮,鼻咽癌的及早發現與早期診治有著重要價值。基于此,鼻咽癌的篩查、高發人群的流行病學調查以及高發因素的綜合分析成為學術領域的研討重點。

3.2 關于鼻咽部疾病發病的流行病學討論

3.2.1 地區集中性 在對12189例公職人員進行鼻咽部疾病的篩查后發現本地的鼻咽部發病率與廣州平均發病率相比較低,其中輕癥癥狀類似鼻咽部炎癥或囊腫人數較多,鼻咽癌篩查19例,廣東近年來不同地區的鼻咽癌發病率不同,但本地0.1559%則低于廣東、佛山等地。廣東省鼻咽癌高發病率集中在肇慶、佛山、廣州和韶關、惠州、湛江地區部分縣。但在以后的篩查過程中也需要注意鼻咽癌的篩查[9,10]。

3.2.2 人群易感性 通過篩查發現,所有患有鼻咽部疾病的患者中以本縣原住居民較多,以地區遷移來本縣工作的公職人員患有疾病較少。廣東省內主要方言為廣東方言、閩南方言、客家方言與其他小地區方言[11]。其中,本縣主要語言為閩南方言、客家方言與本地方言。本地方言居民的公職人員的發病率為54.5%(228/418);以汕頭為代表的閩南方言入住本縣后的鼻咽部疾病發病率為20.8%(87/418);以梅縣地區為主的客家方言在工作原因入住本縣后患有鼻咽部疾病的發病為24.6%(103/418)。

3.2.3 職業易感性 在對12189例公職人員進行職業調查后,發現以教職工、建筑行業等易接觸粉塵且容易形成不良生活習慣的人群為高發人群。教職工發病率為27.8%(116/418),政府機關人群發病率為12.4%(52/418),建筑行業類人員發病率在 41.9%(175/418),其他工種人群發病17.9%(75/418)。可以看出,由于職業特殊性使得人群發病率也有所不同[12]。

3.2.4 發病年齡 本縣篩查發現鼻咽部疾病主要發病人群集中在青壯年即年齡20~40歲,且罹患鼻咽癌的人群占所有鼻咽癌患者的較大比重(13/19)。由于調查的主要為公職人員,所以鼻咽癌的發病年齡主要集中在青壯年,老年人群的罹患率與發病率也較低。由于篩查的年齡限制,針對高齡人群與低齡人群的發病率并未有明顯的數據統計[13]。在資料中看出,廣東省低齡鼻咽部疾病發生較少,年齡<10歲人群的鼻咽癌發病率較少。