消化內鏡在老年非靜脈曲張性上消化道出血患者治療中的作用分析

段忠誠

(大理州云龍縣中醫醫院 云南 云龍 672700)

臨床上非靜脈曲張性上消化道出血發病率較高,嘔血、黑便、頭暈、心悸、面色蒼白及血壓下降等是該病的主要臨床癥狀,該病具有發病突然、病情復雜及危險性高等特征,若治療不及時, 會嚴重威脅患者的健康及生命安全。尤其是針對老年患者若治療效果不佳,會造成嚴重不良后果。所以應加強對老年非靜脈曲張性上消化道出血患者的臨床治療研究,及時采取科學有效的治療控制患者出血,減輕疾病對患者健康的威脅。為此,本文將老年非靜脈曲張性上消化道出血患者采用內鏡治療的效果進行了分析,詳情見下文。

1.資料與方法

1.1 一般資料

本文選取的分析病例為80 例我院接收的老年非靜脈曲張性上消化道出血患者,病例時間段為2017 年11 月—2019 年11 月,將所有患者分成觀察組40例和對照組40例,觀察組包括男22例、女18 例,平均年齡(50.0±3.0)歲;對照組患者有男23 例、女17 例,平均年齡為(50.5±3.1)歲。組間資料數據對比無顯著差異(P>0.05)。

1.2 方法

對照組患者入院后及時給予監測生命體征、補液、糾正貧血、禁食及營養支持等輔助治療,給予40mg 奧美拉唑進行靜脈滴注,然后給予持續靜脈泵入,每小時4mg 速度至出血停止;觀察組在此基礎上添加消化內鏡治療,術中給予患者氯化鈉與去甲腎上腺素的混合溶液進行出血部位的沖洗,將積血沖洗吸凈后使視野清楚。用黏膜注射針將0.001%腎上腺素0.8ml 對患者病灶注射直至出血停止,止血成功后詳細檢查,確定無活動性出血后將內鏡退出,同時也可根據患者病情借助局部噴灑、微波及電凝等方式,提高出血控制效率,術后密切監測患者生命體征變化,禁食水48 小時。

1.3 觀察指標

記錄組間患者治療期間并發癥發生情況及(停止出血、恢復腸鳴音、住院)各時間并對比。

1.4 治療效果判定

治療后患者出血點快速停止,生命體征平穩,胃腸功能恢復正常,無任何并發癥發生為顯效;治療后患者臨床癥狀有較大改善,出血量明顯減少,生命體征基本平穩,發生輕微并發癥為有效;治療后患者生命體征依然處于危險狀態,出血尚未停止為無效。治療總有效率=(顯效+有效)例數/總例數×100%。

1.5 統計學方法

2.結果

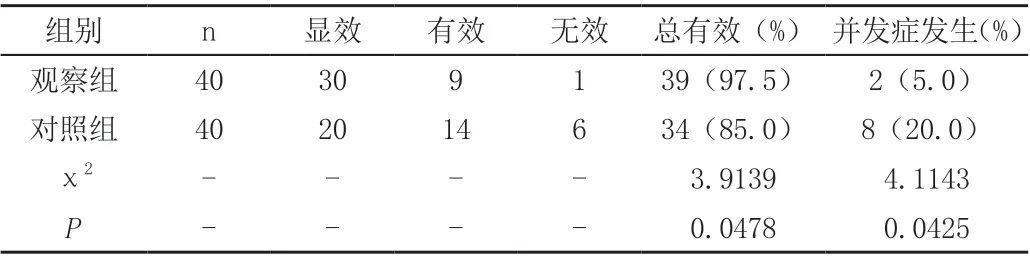

2.1 對比兩組臨床治療效果

觀察組患者最終治療有效率達到了97.5%,并發癥僅為5.0%,而對照組治療總有效率僅為85.0%,并發癥達到了20.0%,兩組對比觀察組治療效果更佳,組間數據差異顯著(P<0.05),見表1。

表1 兩組臨床療效比較

2.2 兩組患者觀察指標對比

觀察組患者治療后的出血停止、腸鳴音恢復及住院等時間均短于對照組,兩組數據對比差異顯著(P<0.05),見表2。

表2 組間各項指標對比情況(±s,d)

表2 組間各項指標對比情況(±s,d)

組別 n 出血停止時間 腸鳴音恢復時間 住院時間觀察組 40 0.7±0.3 3.2±1.3 8.1±1.5對照組 40 1.5±0.5 5.5±1.7 12.4±2.3 t-8.6772 6.7971 9.9040 P-0.0000 0.0000 0.0000

3.討論

消化道潰瘍、出血性胃炎及胃癌等消化道疾病是引發非靜脈曲張性上消化道出血的主要因素。近年隨著人們生活飲食習慣的改變,長期不良飲食導致的消化道疾病明顯增多,因此增加了非靜脈曲張性上消化道出血的發生幾率[1]。若病情得不到及時有效的控制,會導致患者出現失血性休克,并會給患者的生命安全造成嚴重威脅。而由于該病發生危急,且病情復雜,尤其是針對老年患者,因此增加了臨床治療難度。臨床針對該病主要采取監測生命體征、補液、糾正貧血、禁食、營養支持以及靜脈滴注止血藥物進行治療,在臨床應用過程中發現,傳統治療的方式無法及時準確的判斷患者的出血點,且止血速度較慢;而針對機體免疫能力較差的老年患者止血速度越快,越能確保患者的生命安全[2]。因此本文中對老年非靜脈曲張性上消化道出血患者在常規治療基礎上添加了內鏡治療,該方式在臨床疾病治療中的應用率較高,通過內鏡檢查治療能夠快速確定患者出血點,能夠將止血藥物直接注射在出血點,并能夠根據患者實際病情采取局部噴灑、微波及電凝等方式提高止血速度,從而有效減少患者并發癥發生,提高患者身體恢復速度[3]。

綜上所述,內鏡在老年非靜脈曲張性上消化道出血治療中的有效性較高,可有效提高患者的止血速度,減少疾病對患者健康及生命安全的威脅。