3D-CTBA 在胸腔鏡下肺段切除術中的應用及臨床意義

汪飛 王中林(通訊作者)

(蘇州大學附屬第三醫院 江蘇 常州 213000)

目前在臨床實踐中,伴隨著CT 技術的進步與不斷發展應用,早期肺癌患者越來越多于體檢中被發現,肺段切除術的選擇傾向越來越多,其安全性不斷得到認可。本文回顧性分析2018年5 月至2019 年7 月行胸腔鏡解剖性肺段切除手術45 例患者的臨床資料,研究了三維計算機斷層掃描支氣管血管成像技術(3D-CTBA)在胸外科肺段切除術中應用及臨床意義。

1.資料與方法

1.1 一般資料

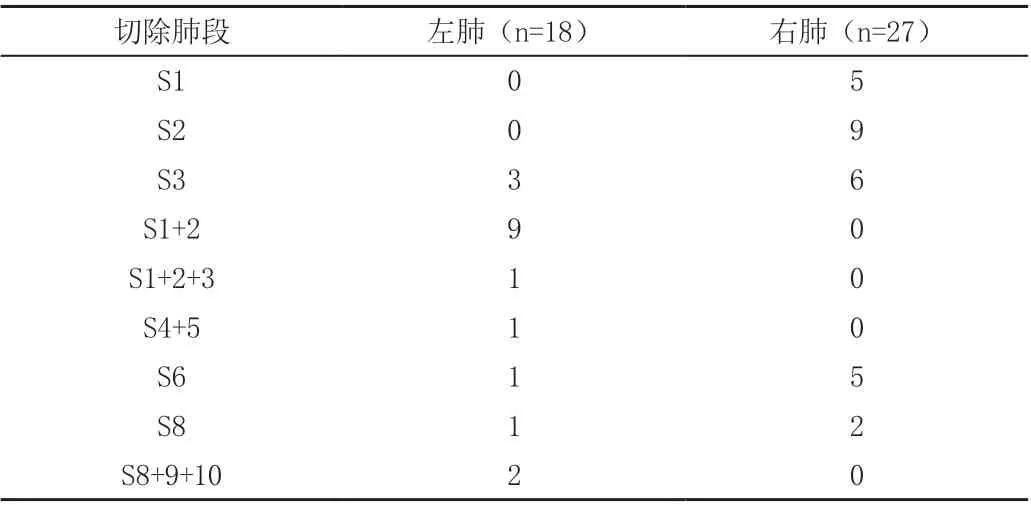

收集2018年5月—2019年7月在蘇州大學附屬第三醫院(常州市第一人民醫院)胸外科同一治療組行胸腔鏡解剖性肺段切除手術患者45 例并統計其臨床資料,其中男性13 例,女性32 例,年齡57.64±1.68 歲。患者術前均行CT 檢查確診為磨玻璃結節,術前均利用Mimics 軟件行3D-CTBA 顯示肺段結構,支氣管血管走行及與腫瘤相關位置,均符合肺段切除術條件。美國國立綜合癌癥網絡(NCCN)非小細胞肺癌治療指南中提出亞肺葉切除術切緣需≥2cm 或大于等于肺部結節大小,同時必須采樣N1 和N2站淋巴結,除非會增添手術風險。選擇肺段切除的患者應具備以下條件:(1)心肺功能差或有其他合并癥不能耐受肺葉切除術。(2)在肺部結節≤2cm 的患者中至少滿足以下3 個條件之一:①病理為原位腺癌。②CT 影像學上表現GGO 比例≥50%;③放射學監測倍增時間≥400 天[1]。納入研究組中45 例患者腫瘤直徑為1.19±0.09cm,肺磨玻璃結節分布情況見表1。

表1 肺段切除部位及例數

1.2 手術方法

全麻下雙腔氣管插管,保證術中患側肺塌陷,健側肺通氣。采用健側折刀臥位。手術切口采用三孔法,腋中線第7 或第8肋間做長約1.5cm 切口作為胸腔鏡觀察孔,腋前線第4 肋間做長約3 ~4cm 切口作為主操作孔,腋后線第 7 肋間做長約2cm 切口作為輔助操作孔。分離動脈靜時,應盡量沿血管鞘向遠端游離,分離支氣管時可沿氣管表面鈍銳性分離相結合向遠端游離。術中參考肺三維重建及術前規劃分別離斷靶段動脈、靜脈及支氣管。根據三維重建圖像認真辨認,避免誤斷血管及氣管,靶段支氣管切斷后膨肺,待肺組織都膨脹后單肺通氣,萎陷的肺組織和充氣的靶段肺組織之間形成段間平面,采用直線切割閉合器沿段間平面切開肺組織,最后術中取N1 和N2 組淋巴結采樣。

2.結果

全組均術前行3D 成像處理,共發現3 處解剖變異,1 例出現右上肺后段A2a 和A2b 均來自返支升動脈,1 例為左上肺尖后段靜脈的段間靜脈(V1+2d)與前段靜脈的段間靜脈(V3a)出現共干,另外一例發現右下肺內基底段動脈(A7)和前基底段動脈(A8)出現共干,手術均在胸腔鏡下完成,術中證實變異動靜脈存在。術中出血量131.2±12.08ml,手術時間113.7±6.34min,術中使用閉合器數量為5.178±0.27 個,胸管拔除時間3.6±0.24 天,術后引流量541.7±45.73ml,術后住院時間6.22±0.32 天,監護室觀察時間1.73±0.09 天,術后有3 例患者出現漏氣,1 例出現輕微咯血,術后住院期間無胸腔包裹性積液、支氣管胸膜瘺、乳糜胸等并發癥,惡性腫瘤患者影像學復查無復發、轉移情況。術后病理示:浸潤性腺癌10 例(其中貼壁型7 例,腺泡型3 例,乳頭型及微乳頭型0 例),微浸潤性腺22 例,原位腺癌4 例,錯構瘤2 例,炎性結節3 例,不典型增生4 例。

3.討論

隨著CT 技術的進步與普及,越來越多的早期肺癌患者在體檢中被發現,肺段切除術的選擇傾向越來越多,安全性得到越來越多人認可[2]。Nomori 等[3]在2013 年—2016 年之間,研究184例接受了肺段切除術的患者和208 例接受了肺葉切除術的患者,結果肺段切除術后的全肺功能比肺葉切除術后明顯保留(P<0.001)。肺段切除術后同側剩余手術肺葉的功能增強(P=0.003),而在肺葉切除術后則未增加(P=0.97)。肺段切除術相比于肺葉切除,可以保留更多的肺組織,使患者術后擁有更多的肺功能,從而使患者術后恢復更快,符合當今快速康復的理念。然而肺段切除手術難度相對較大,需要術者擁有充足的解剖學知識,能準確辨別肺內動靜脈的走行,支氣管的分支及腫瘤的位置,才能做到精準切除。術前行3D-CTBA 可以顯示肺段結構,血管支氣管分布及腫塊相對距離,從而制定相應手術方案與精確手術過程。

3D 圖像可以自由旋轉,并且從任何角度進行可視化交互,因此,它可以被用作術前模擬和術中導航[4]。手術醫生可以術前通過3D 圖像模擬手術過程,制定合適方案,然后術中參照3D 圖像引導手術的進行。由于在肺部手術中,肺癌患者的肺血管在手術中必須進行充分的解剖檢查和切除。在開胸手術中,直視下的手術視野是立體的,我們可以使用視覺和觸覺聯合感知來確認器官的解剖。然而,在胸腔鏡下,我們在通過攝像頭觀察,用腔鏡器械來將血管和支氣管分開,減少了觸覺輸入,分離段間平面時容易發生損傷段間靜脈的情況,誤斷保留肺段的靜脈,導致保留肺段血液回流受阻,這些都會導致術后的咯血[5],術前行肺段三維成像,行精準的解剖性肺段切除術,這樣可以有效避免咯血發生。另外,三維成像技術還可以用于先天性血管畸形的診斷和治療。

術前行3D-CTBA 還可以發現罕見的血管氣管的解剖變異,可以有效避免術中意外出血[6]和術后并發癥的發生。行精準的解剖性肺段切除術,這樣可以有效避免術后咯血的發生。本組病例中有1 例患者術前薄層CT 行三維成像,從圖像中發現了右上肺后段動脈變異,該患者的右上肺后段A2a 和A2b 均來自返支升動脈,出現了共干變異,說明右上葉后段動脈完全有后返支動脈供應,之后我們在術中也及時發現變異動脈,避免動脈的損傷,從而讓手術順利完成。另外,三維成像技術還可以用于先天性血管畸形的診斷和治療。Kuo 等人[7]報道了一例反復咳血入院的患者,術前三維成像代替血管造影診斷發現了異常的解剖變異,一條異常的全身動脈注入到了左肺動脈并同時供應左上肺,手術者借助三維圖像的優勢,精準的辨識了變異血管,順利的完成了手術。

三維重建是一種微創血管造影,比傳統造影方式更加便宜和安全,在之前也有許多定位肺內腫瘤的方法,如Hookwire 穿刺定位針、注射亞甲藍和超聲定位,Hookwire穿刺是在CT引導下,將帶鉤定位鋼絲經皮插入肺組織病灶臨近部位,屬于有創操作,術中定位可能會出現因穿刺肺組織而出現的相關并發癥,包括氣胸(35.8%)、肺出血(6.0%)、胸痛、咳嗽等[8],少數患者還會在運輸的途中出現脫鉤情況及腫瘤播散的可能;注射亞甲藍定位,是利用其著色特性,雖然沒有氣胸,肺出血,胸痛等問題,但是卻有時間限制,在2 小時后會明顯擴散,影響定位效果。而且在結節周圍肺實質內注射亞甲藍可能會導致胸膜以及胸腔內染料著色,會對術中辨認腫塊的位置造成一定的困難,同時亞甲藍對于肺部較深的腫瘤定位能力較差[9]。

與肺葉切除術相比,肺段切除術可能會因為切緣不足,而增加腫瘤復發的風險。因為有些肺段之間沒有胸膜卻有靜脈走行,所以需要足夠的安全切緣,然而在胸腔鏡手術中,肺葉處于萎縮狀態,很難識別安全切緣與段間靜脈。通常2cm 或更大的安全切緣足以防止單純性磨玻璃結節(直徑<2cm)的局部復發[10],三維圖像中可以表現出每個肺葉和肺段的體積,可以無創地顯示原發腫瘤與肺段間靜脈之間的三維距離和關系,有助于術前規劃適合小結節肺癌患者的節段切除術程序[11]。

總之,3D-CTBA 可以幫助手術者術前評估患者肺部情況,指導手術方案,減少并發癥的發生,現已成為外科手術必不可少的一門新興技術,我們相信隨著科學技術的不斷更新發展,3D成像技術會發揮更加重要的作用。