茜素紅S標記鳙耳石的效果及其在增殖放流中的應用

闕江龍,王生,萬錦濤,李涵,賀剛,張燕萍

(江西省水產科學研究所,農業農村部湖泊漁業資源環境科學觀測試驗站,江西 南昌 330039)

目前,過度捕撈、環境污染、大型水利工程建設、江湖阻隔等因素的影響,內陸水域生態環境發生了重大改變,漁業資源嚴重衰退,甚至枯竭。增殖放流是漁業資源養護的重要手段,在增加水生生物種群數量的同時,維持了生態系統多樣性,改善了水域生態環境[1]。但目前對放流效果缺乏系統評估,放流的后續管理及放流措施優化缺乏科學依據[2]。

標志放流是評價放流效果,掌握放流魚群移動分布規律的重要途徑。近年來應用較多的標志放流方法有切鰭法、掛牌法、金屬線碼標記及分子標記等。但這些方法或對魚體損傷較大或操作復雜等,存在一定的局限性,不適用于內陸水域中高數量、小個體的魚種標記放流。熒光標記技術是用熒光染料浸泡魚類使染料沉積在魚類耳石、鱗片等鈣化組織上,產生在顯微鏡下可識別的熒光標記或著色點標記[3]。熒光染料標記方法簡單、適用范圍廣,對標記對象損傷較小,可大規模操作[4],在漁業研究中受到越來越多的關注[5],已在日本銀魚Argyrosomus japonicus[6]、許氏平鲉Sebastes schlegelii[7]、1 齡虹鱒Oncorhynchus mykiss 幼魚[8]、中華倒刺鲃Spinibarbus sinensis[9]、滇池金線鲃Sinocyclocheilus grahami[10]、長臀鮠Cranoglanis bouderius[11]和珊瑚魚[12]等多種魚類中研究應用,取得了一定成效。

鳙Aristichthys nobilis(又叫胖頭魚、花鰱)為中國特有,分布水域范圍很廣,是池塘養殖及水庫漁業的主要養殖對象的大宗淡水產品之一,經濟價值極高。鳙鰓耙結構獨特,濾食浮游動植物能力較強,對氮、磷去除效果較好[13],利用鳙治理水域富營養化,改善生態環境取得一定成效[14,15]。以江西省為例,僅2017—2018 年度放流的鳙夏花、冬片達1.1億尾。由于未開展規范的效果評估,全省范圍內大規模的放流對漁業資源恢復效果及水生態環境的修復程度不能做出科學的答復,也不利于后期放流方式的完善。本文利用茜素紅S 溶液浸泡標記鳙幼魚,觀察其對鳙耳石的標記效果,尋找最佳標記濃度和浸泡時間等,以期為大規模增殖放流中個體識別及效果評價提供技術支持和依據。

1 材料和方法

1.1 材料

20 日齡鳙幼魚(500 尾)來自江西省水產科學研究所黃馬基地,在盛有曝氣48h 的自來水玻璃缸中暫養1d。試驗用茜素紅S 分子式為C14H7NaO7S,中文別名為茜素磺酸鈉;茜素S;茜素紅S;茜素胭脂紅;1,2-二羥基蒽醌-3-磺酸鈉(國藥集團化學試劑有限公司)。

1.2 方法

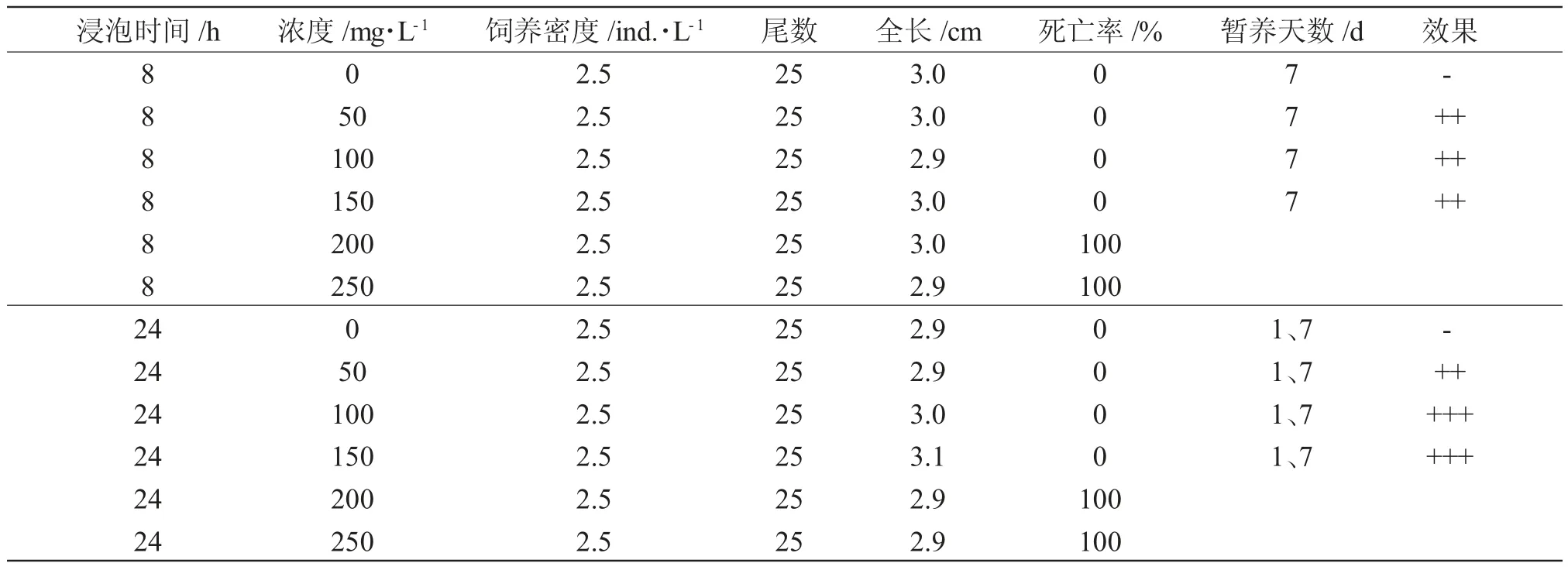

茜素紅S 浸泡液濃度和浸泡時間見表1,設定5 個茜素紅S 標記濃度:50mg/L、100mg/L、150mg/L、200mg/L 和250 mg/L 和一個空白對照組。試驗在透明的的玻璃水族箱中進行(長30cm×寬30cm×高30cm),開始時隨機在各濃度溶液中加入25 尾鳙魚,浸泡過程中向水體中充氣,浸泡結束后將幼魚撈出,在流動清水放置半小時,最后放入清水中暫養并恢復投餌。

耳石的摘取和測定:將魚置于Mshot 解剖鏡(MD50)下,用解剖鑷子和解剖針快速取出耳石,蒸餾水洗滌,95%乙醇脫水,光學顯微鏡下觀察標記效果,并拍照。按照無(-)、可見(+)、明顯(++)、強烈(+++)記錄耳石熒光反應強度[16]。

耳石生長測定:將200 尾鳙在100mg/L 茜素紅S 溶液中浸泡24h,放入網箱中飼養,每周在Mshot解剖鏡(MD50)下取耳石,測量耳石中心距邊緣短徑的長度,計算耳石的生長。

2 結果與分析

2.1 茜素紅S 標記的安全濃度

由表1 可知,當茜素紅S 溶液濃度在50~150 mg/L、水溫25~28℃、浸泡時間8~24h 時,鳙幼魚成活率為100%,當濃度升至200mg/L 時,鳙幼魚全部死亡。

2.2 標記效果

表1 茜素紅標記方案和標記效果Tab.1 Alizarin red labeling scheme and labeling effect

可見光下,解剖鏡下觀察茜素紅溶液浸泡標記的鳙耳石,可見紫紅色標記環帶,標記強度與浸泡濃度和浸泡時間有關。對照組中,經清水浸泡的鳙耳石呈透明灰質(圖1);8h 浸泡時間下,各濃度茜素紅溶液中的耳石均可見明顯的標志顏色(圖2)。24h 時,50mg/L 濃度組中耳石標記顏色明顯(圖3),當濃度達到100 mg/L 和150mg/L 時,耳石標志顏色非常強烈(圖4、圖5)。當染料濃度達到200 mg/L 和250mg/L,鳙仔魚全部死亡。

在24h 時,試驗組中鳙幼魚分別暫養1d 和7d后提取耳石觀測(圖3~圖5),發現暫養7d 鳙耳石染色邊緣已沉積了新的透明狀生長輪,說明耳石隨著飼養天數的增加而增長。

2.3 鳙飼養周數與耳石生長的關系

在13 周連續提取飼養鳙的耳石中,發現耳石上的熒光物質在光學顯微鏡下依然清晰。耳石長度(L)和相應的飼養周數(W)呈直線相關式:L=23.869W+16.555(R2=0.9554,n=37),二者存在一一對應關系。

3 討論

3.1 鳙最佳熒光染料

漁業浸泡標記常用的熒光染料有鹽酸四環素、鈣黃綠素、茜素絡合物和茜素紅S 等。鹽酸四環素是一種化學染料和處方藥,具有一定毒性。歐陽斌和常劍波[17]用它標記稀有鯽Gobiocypris rarus,致死率極高,各浸泡濃度組均全部死亡。付自東等[18]利用鹽酸四環素浸泡胭脂魚Myxocyprinus asiaticus仔、稚魚的耳石,標記效果很差;當濃度150mg/L時,有較高的致死作用。

許莉佳[19]利用鈣黃綠素標記斑馬魚Danio rerio稚魚耳石,表明鈣黃綠素的綠色熒光與稚魚耳石的自發熒光顏色相近,不容易區分,標記不顯著,標記率低。李敏達等[20]用鈣黃綠素標記翹嘴紅鲌Culter alburnus 稚魚效果較差。劉巖等[21]利用鈣黃綠素浸泡黑鯛Acanthopagrus schlegelii 不能形成類似的肉眼可見標記痕跡,僅在熒光顯微鏡下可見。

茜素紅S 在翹嘴鲌[20]、黑鯛[21]和中華倒刺鲃[26]中標記效果理想。茜素紅S 毒性低,本文濃度達150mg/L 時,鳙稚魚全部成活;染色的鳙耳石不需熒光顯微鏡,在普通光學顯微鏡下就能檢出,且效果強烈。

綜上所述,四種常用熒光染料中,鹽酸四環素具有一定毒性,標記物的成活率低;鈣黃綠素與魚類的自發熒光顏色相近;茜素絡合物標記物在可見光下達不到強烈效果。茜素紅S 價格低廉,毒性低,低濃度對鳙無損害,在普通光學顯微鏡下就能檢測到強烈標記,為大規模增殖放流提供了一種簡捷、實用、有效的標記方法。

3.2 最適染色條件

不同魚類對化學染料的耐受性和敏感性不同,因此,最適染色條件也不同[27]。本試驗發現,在一定濃度條件下,延長浸泡時間,對魚類沒有顯著的致死,8h 染色能見明顯的標記環,24h 具有極強的染色效果。24h 染色時常優于8h,在100mg/L 濃度內,濃度越高,染色越深,高于150mg/L,耳石染色未見明顯的加深,當濃度達到200mg/L,鳙致死。因此,在鳙放流中,100mg/L、24h 為最佳的浸泡染色條件。

3.3 茜素紅S 在增殖放流中的應用

在增殖放流效果評估中,標記持續時間較短是熒光染料的主要缺點,目前對熒光標記的研究主要集中在即時染色效果,對染色結果長周期追蹤較少。宋昭彬等[16]觀察發現,第15 日還可觀測到標記環;趙亞鵬等[10]利用茜素紅及茜素絡合物標志滇池金線鲃,記錄的持續時間分別為27 日和26 日。邱晨等[28]利用茜素絡合物標記鯉Cyprinus carpio 仔魚,浸泡50d 后還可見標記環。本文每周鏡檢染色鳙耳石,長達90d(13 周)(圖6),在普通光學顯微鏡下還可清晰看見標記色,說明ARS 標記所形成的標記環在耳石上可長期保存,延長了在增殖放流中跟蹤監測的時間。

隨著個體的生長發育,耳石不斷增長,自無須鱈Merluccius bilincanis[29]被證實存在生長輪以來,鳡Elopichthys bambusa[16]、黃線狹鱈Theragra chalcogramma[30]、大麻哈魚Oncorhynchus keta[31]、月鱧Channa asiatica[32]等魚類耳石陸續被確證。本研究表明,鳙稚魚的生長與耳石的長度呈顯著的線性關系(圖6)。據此,測量回捕標志魚的耳石長度,可以準確推算放流時間和批次,為研究放流魚早期生活史階段生態習性提供了便利,為增殖放流中有效使用標記技術提供了理論和技術支持。