地鐵暗挖隧道近距離下穿區間正線及建筑物施工技術研究

王旺龍 潘盟 李丹

【摘 ?要】哈爾濱軌道交通3號線二期工程土建工程出入段線暗挖區間在DK0+610.803~DK0+856.054里程段下穿區間正線,兩者豎向凈距只有1.4-1.8m,區間在入DK0+605.551~入DK0+700.543和出DK0+634.089~出DK0+744.176段范圍內下建筑物(林機醫院和東奧家園)一級風險源,兩者豎向凈距13-17m。兩者距離較近,淺埋暗挖法開挖過程存在風險,隧道開挖支護過程可能引起土體沉降,對先期正線隧道以及地面建筑存在較大影響,下穿過程中采取了超前小導管注漿,地面建筑周邊袖閥管注漿加固地層,上下臺階預留核心土發開挖,大剛度和高強度的初期支護結構和上臺階設臨時仰拱支護結構,同時加強施工監控量測;后續沉降采用徑向注漿等技術措施和技術手段,保證了地面建筑物及區間正線基本原狀和隧道勝利貫通。該研究結果對今后類似工程的施工具有重要的指導意義。

【關鍵詞】淺埋暗挖隧道;近距離下穿;區間正線;建筑物;施工技術

1.研究背景

地鐵施工以設計圖紙、現行規范標準為依據,在施工中嚴格按照設計圖紙及規范規定的前提下,仍不可避免會出現局部變形及沉降過大,地面建筑物及既有線路隧道支護因不均勻沉降而產生裂縫等隱患,造成此類情況的原因很多,如不可預知地質情況、建筑物自身情況、施工工法及施工工序的合理性等。本文就結合我標段實際情況在下穿正線及地面建筑(林機醫院和冬奧家園),合理組織施工工序及采取的措施方面進行研究及分析。

2.工程概況

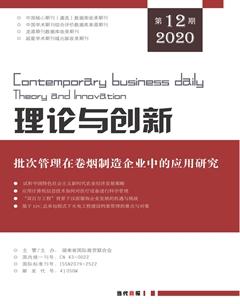

出入線段區間線路全長約2.5km,其中暗挖隧道左線507米,右線370米,最小轉彎半徑為R=220米,隧道最大埋深約14米,為單洞單線馬蹄形斷面,礦山法施工,臺階法+臨時仰拱開挖。區間在入DK0+605.551~入DK0+700.543和出DK0+634.089~出DK0+744.176段范圍內下建筑物(林機醫院和東奧家園)一級風險源;在入DK0+543.929~入DK0+567.535段和出DK0+586.054~出DK0+610.803段范圍內下穿區間正線二級風險源,使得工程風險大為增加。暗挖隧道左右線分別設作出土施工豎井一座,分別由1#、2#豎井向進鄉街站和汽輪機站單向開挖。

區間穿越地層主要為4-2粉質粘土,可塑,中等壓縮性;5-1粉質粘土,可塑,中等壓縮性,地面高程介于介于138.7~167.7m之間,自然高差較大。地下水為孔隙承壓潛水和地面管線滲漏水為主,對地鐵隧道開挖支護施工影響很大。

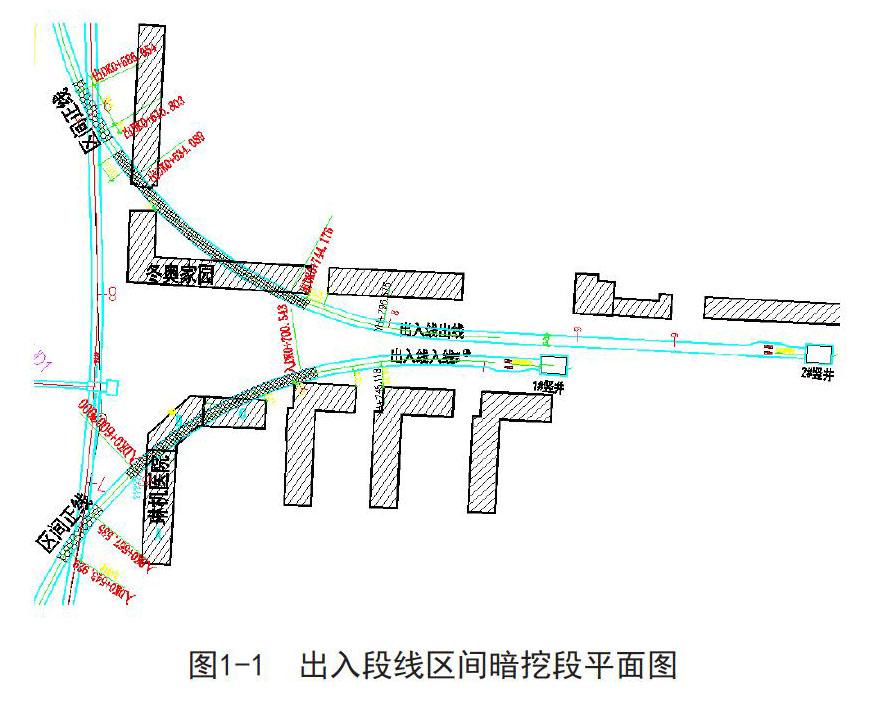

下穿琳機醫院:設計里程:入DK0+605.551~入DK0+700.543,加固區間長約115m,出入段線礦山法區間下穿琳機醫院及其東側住宅樓,區間線路下穿住宅樓相交角度為50?,琳機醫院建于二十世紀六十年代,結構總寬15.2m,建筑呈L型,L型長度分別為35.3m、63m其中四層部分為磚混結構,局部五層部分為內框架結構,樓板為預制混凝土空心板。區間初支結構分為上下兩個導洞,中間用零時仰拱進行支撐,洞頂初支外皮距離琳機醫院基礎結構豎向距離12米~14米。

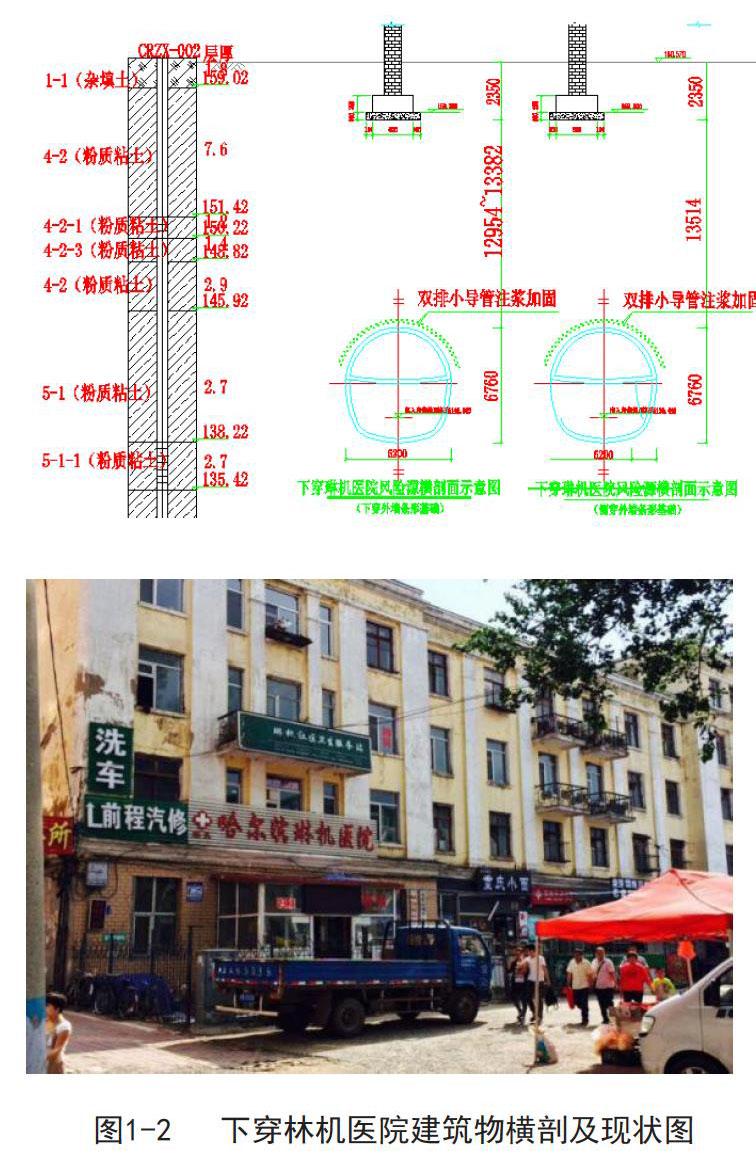

下穿東奧家園:設計里程:出DK0+634.089~出DK0+744.176,加固區間長約130m。區間下穿東奧家園住宅樓。住宅樓為七層框架剪力墻結構,結構總寬18.36m。凈高20.7m。區間線路下穿住宅樓相交角度為31?,區間初支結構分為上下兩個導洞,中間用臨時仰拱進行支撐,洞頂初支外皮距離住宅樓基礎結構豎向距離15米~17米。

下穿區間正線:區間在入DK0+543.929~DK0+567.535、出DK0+586.054~DK0+610.803處下穿區間正線隧道,出入段線區間結構與區間正線結構凈距約為1.45~2.14m,兩者距離較近,開挖過程中存在風險。為了確保施工安全,在下穿正線段增加格柵鋼架臨時仰拱,臨時仰拱結構形式同下穿建筑物段結構形式。

3.開挖與支護工藝流程

隧道下穿建筑物及正線開挖前在隧道拱頂部位150度范圍內打設L=2500mm和L=3500mm雙排超前小導管,水平傾角10°-15°和30°-45°;上部采用弧型開挖,預留核心土的斷面面積應大于開挖斷面面積的50%,確保掌子面穩定。開挖每循環進尺0.5m,隨即施作格柵鋼架網噴砼初期支護。并在拱腳兩側設?42×3.25,L=2.5m鎖腳錨管,與格柵鋼架焊連,形成鎖腳;架設臨時仰拱開挖下半部土體,及時接長鋼架,并盡快封閉成環。

4.下穿建筑物及區間正線段加固技術

4.1加強超前地質探測

為準確了解掌子面前方圍巖地質情況及富水情況,重點預報突水涌泥、斷層破碎帶、及不明管線等不確定性因素的具體位置,隧道洞身開挖前,利用地質雷達掃描掌子面前方土體,同時打設超前探孔,探明掌子面前方施工地質情況,為隧道開挖支護提供技術保障。

4.2前小導管注漿加固技術

為了確保隧道下穿建筑物安全,開挖前打設雙排超前小導管注射水泥漿預加固和格柵網噴混凝土的支護措施。在隧道拱部150°范圍內設置雙排超前小導管。小導管采用φ=42mm,t=3.5mm熱軋無縫鋼管制作,長2.5m和3.5m兩種,前端做成尖錐形,管壁上每隔10-20cm交錯鉆眼,梅花型布置;眼孔直徑為6-8mm。尾部1000mm不鉆注漿孔作為預留止漿段,注漿漿液根據地層情況選用水泥漿(拱部存在上層滯水的地段采用水泥水玻璃雙液漿),漿液配比應由現場試驗確定,并根據圍巖條件控制好注漿壓力(注漿壓力0.4~0.6MPa),要求注漿體擴散半徑不小于0.5m。為防止漿液外漏,必要時可在孔口處設置止漿塞。

4.3初支背后注漿施工

隧道開挖施工過程中,初期支護施工時拱頂及側壁預埋42水煤氣管,t=3.25mm,長度0.8m,環向間距3m,縱向間距3m, 呈梅花形布置,初期支護閉合5m長度后,即對初支背后壓注水泥漿液,漿液配比應由現場試驗確定,注漿壓力0.4~0.6MPa。

初支背后注漿回填采用定壓注漿方式進行,即回填注漿在最大設計壓力下停止吸漿即可結束。

4.4袖閥管預注漿加固技術

為了提高建筑物基礎地基承載力,根據監測情況對建筑物周邊地表打設袖閥管對建筑物條形基礎下的地基持力層進行注漿加固。在隧道下穿范圍兩側各延伸10米做為袖閥管注漿加固范圍,水平距離房屋3米,孔間距1米,3排梅花形布置。鉆孔斜向45°打入地下,鉆孔斜向長度10米,漿液采用水泥砂漿,擴散半徑1m。

根據監控反饋信息,當建筑物累計沉降量最大允許值時,需進行注漿加固。注漿材料采用水泥砂漿,后退式分段注漿。注漿前應先進行注漿試驗,注漿壓力以現場試驗為準,不宜過大,注漿過程中必須對建筑物進行嚴密監測,以防止注漿壓力過大造成地面隆起等影響建筑物安全的問題。單段注漿壓力達到要求時,即可停止注漿,進行下一段注漿。整體注漿結束后對建筑監測值為控制標準,變形穩定、停止沉降即可停止注漿。

4.5初支徑向注漿加固技術

為防止地面建筑受滲漏水影響繼續下沉,造成房屋開裂, 針對下臺階掌子面拱腳位置隧道左右側打設小導管注雙液漿,打設長度2.5米,環向3根和2根交錯呈梅花型布置,環、縱向間距為50厘米,如圖3-6所示,注漿壓力控制在0.6MPa以內。隧道拱頂部位利用預埋初支注漿管引導搭設長度2.5米注漿孔,環向間距2.5米,縱向間距3m進行注漿加固,如圖3-7所示。

5.監控量測

為確保施工期間隧道結構附近地下管線及周圍建(構)筑物、道路和設施的安全及正常使用,施工前加強監控量測,做到信息化施工。同時,通過施工監控量測掌握圍巖、支護結構、場內周圍建(構)筑物的動態變形情況,并及時分析、預測和反饋信息,以指導現場施工,確保工期和施工安全,并未以后類似工程做好技術儲備。

暗挖隧道結構監測由洞內監測和洞外監測組成。洞內監測項目主要有拱頂沉降、凈空收斂;洞外監測項目較多,主要包括建(構)筑物變形如房屋沉降、水平位移、管線沉降、房屋裂縫、地表沉降等監測項目。

根據設計圖紙要求及監測規范,為確保施工過程中監測數據的真實有效,為現場施工做好指導,在建筑物及地表、隧道洞內埋設監控量測點,按照監測方案對監測點進行監測,收集監測數據,對各種數據進行分析處理,從而判斷施工過程中各參數是否滿足要求。必要時對施工各項參數進行調整,保障地表沉降與建筑物沉降滿足設計規范要求。

6.結語

地層淺埋隧道下穿建筑物施工時,為控制建筑 物沉降,應采取有效的加固方法、開挖方法,嚴格控制 隧道超挖和地層損失率,及時調整施工參數,控制地 表和建筑物沉降。

哈爾濱軌道交通3號線出入段線區間暗挖隧道洞身開挖支護施工過程中,通過采取了超前地質探測、超前支護、初支壁后注漿、袖閥管加固、初支徑向注漿加固、短臺階法施工以及合理的施工監控量測等措施,成功順利完成隧道下穿區間正線及建筑物一二級風險源任務,施工過程取得的成功經驗可為今后類似工程借鑒。

參考文獻

[1]王巍.分析淺埋暗挖隧道施工引起的地表塌陷及控制[J].建材與裝飾,2020(06):264-265.

[2]駱建軍,張頂立,王夢恕,等. 地鐵施工對鄰近建筑物安全風 險管理[J]. 巖土力學,2007,28(7):83-87.

[3]地鐵暗挖隧道注漿施工技術規程(試行),北京市工程建設貝準,編號:DBJ01-96-2004