“忠小橘”的脫貧密碼

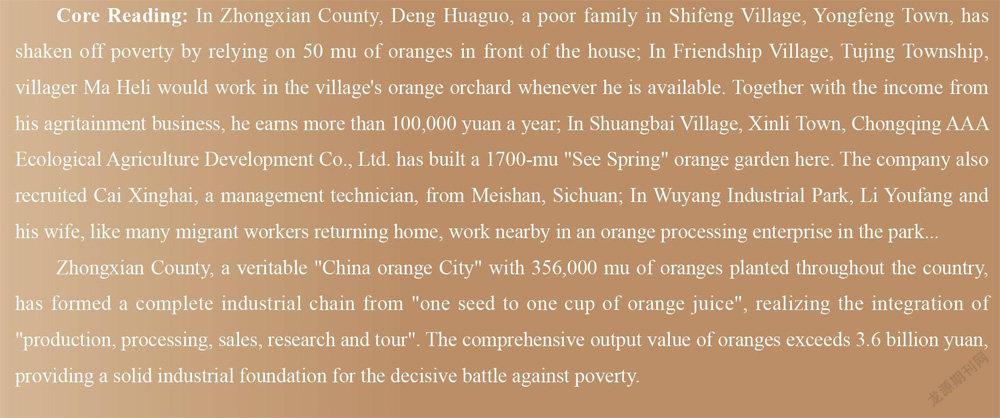

高維微

核心閱讀:在忠縣,永豐鎮石豐村貧困戶鄧華國一家,靠家門前的50畝柑橘摘掉了“貧困戶”的帽子:涂井鄉友誼村,村民馬和里只要有空就會到村里的柑橘園務工,加上自家開的農家樂收入,一年有lO多萬元收入;新立鎮雙柏村,重慶三甲生態農業發展有限公司在這里建起了一個1700畝的“春見”柑橘園,還從四川眉山“挖”來了管理技術人才蔡興海;烏楊工業園區,李友芳夫妻倆和很多返鄉的打工者一樣,在園區的柑橘加工企業就近務工……

忠縣,一座名副其實的“中國柑橘城”,全境種有3 5.6萬畝柑橘,已形成“從一粒種子到一杯橙汁”的“產加銷研學旅”完整產業鏈,柑橘綜合產值超過36億元,為決戰決勝脫貧攻堅提供了堅實的產業基礎。

7月底,忠縣新立鎮中嶺社區,從高處的觀景臺俯瞰,眼前近70畝彩色水稻拼出了“中國夢”“三峽橘鄉·田園綜合體”等字樣,旁邊還拼出了一個柑橘卡通形象,那是忠縣柑橘公共區域品牌的吉祥物“忠小橘”。

彩色稻田周邊,綿延著一片郁郁蔥蔥的橘海。當地村民告訴我們,“等到10月收獲的季節,樹上黃澄澄的,喜慶得很。”

“有柑橘,我家就夸不掉”

忠縣有悠久的柑橘種植傳統,“三峽橘鄉”田園綜合體是重慶市唯一的國家級田園綜合體。

然而,過去很長一段時間,忠縣的柑橘卻賣不上價錢。“老品種柑橘品質差,沒人買。后來改種加工果,不愁銷路但價格低,散戶賺不到錢。”永豐鎮石豐村村民鄧華國說。

種柑橘掙不到錢,鄧華國和其他村民一樣,選擇到外地打工。2014年,鄧華國的兒子鄧德偉患了尿毒癥,一家人才無奈返鄉。

給兒子治病讓鄧華國花光了積蓄,還欠下不少債,成了村里的貧困戶。為擺脫貧困,鄧華國把目光重新聚焦到家門前的柑橘樹上,他從外出務工的親戚手中接管了50多畝柑橘林。

“沒想到,這些過去賣不起價、砍了又可惜的柑橘樹,讓我有了脫貧的底氣。”在永豐鎮農技人員的指導和建議下,鄧華國和妻子通過高低換種,逐步將加工果改種為近年來頗受歡迎的“春見”品種。每到柑橘防治病蟲害的關鍵節點,永豐鎮經發辦干部岳良平都會到鄧華國家,手把手教他柑橘種植技術。

去年,鄧華國家的“春見”迎來豐收,3000多斤鮮果為一家人帶來了1萬多元的收入。尚未完成改種的加工果,雖說售價不高,但也有幾千元的收入。

“這是我的新裝備,以后可以開著去巡山。”鄧華國帶我們來到他家柑橘林的最高處,那里停放著一輛嶄新的小型農用機車,“這一片柑橘林都是我種的,今年進入豐產期的‘春見’比去年耍多,我估計能賺4萬塊錢。”

鄧華國的柑橘林里,有幾株柑橘樹很特別,樹冠的一半枝繁葉茂,另一半卻很稀疏。鄧華國告訴我們,那是他兒子鄧德偉的試驗田,“他生病后干不了重活,就琢磨起柑橘種植技術。這是他做的對比實驗,檢驗在網上學來的柑橘嫁接技術。”

“再過幾年,我的柑橘一年能有10萬元收入。”鄧華國雙手叉腰,看著對面半山腰的高速公路說,“有柑橘,我家就垮不掉,你看我這里風景多美,等我把柑橘種好了,還可以搞農家樂讓客人來采摘。”

鄧華國一家僅僅是忠縣柑橘產業帶動貧困戶增收的縮影。如今,柑橘產業已經成為忠縣特色高效農業、鄉村振興和脫貧攻堅的支柱產業,帶動了全縣1.6萬戶貧困群眾人均年增收13500元。

“收入不少,換不擔心收成”

在鄧華國和很多柑橘種植散戶眼里,加工果因為種植規模小、收益不高而被視為雞肋。然而,一些種植大戶卻把加工果當作香餑餑。

忠縣果業發展中心主任熊長春告訴我們,加工果在行情最差的時候,也能保證每噸400元的利潤。

“很多外地農業公司都希望在忠縣建加工果種植基地。加工果管理成本低,產量高,盡管售價不高,如果大規模種植,賺頭還是不小。對當地村民來說,一方面有土地流轉收入,另一方面還有就近務工的崗位。”熊長春說。

涂井鄉友誼村的馬家山坡,就有一家公司承包的2000畝加工果果園。這片果園年產加工果3000噸,全都銷售給了當地的橙汁加工企業。

村民馬和里開著一家農家樂,不過干慣了農活的他還是堅持以在果園務工為副業。“我一年做兩百多天工,再加上土地流轉收入,也有兩萬多收入。”

同村的村民敖豐英種有280多棵柑橘樹,前些年她家是單干,一年收入有3萬元左右。如今歲數大了,干活有點力不從心,她就把自家的土地流轉給了果園,自己在果園打工,“現在的收入不少,還不擔心收成。”

在新立鎮雙柏村,重慶三甲生態農業發展有限公司也承包了1700畝的“春見”果園。近段時間,果園每天都有60多名務工人員,村民黃萬碧就是其中之一。黃萬碧說像他一樣懂點技術的工人,一年能拿到5萬元。

全產業鏈帶動增收致富

蔡興海是“三甲生態”從四川眉山“挖”來的技術人才。下了班,他又騎著摩托車來到“三峽橘鄉”田園綜合體觀景臺。

“我的夢想是打造一片和這里一樣的柑橘林,不過我要學的東西還不少。”蔡興海說,“三峽橘鄉”田園綜合體正在打造一個智慧果園。智慧果園核心示范區搭建有10畝智慧大棚,溫度、土壤、光照等都通過智能化管理調節,這讓蔡興海羨慕不已。

“這是一次智能嘗試,我們想試試現有的管理技術,能否培育出大小一致、口感一致的超級精品柑橘。當然,最終還要看有沒有大規模推廣的價值,能不能為當地村民增收。”熊長春說。

“柑橘規模看贛南,柑橘技術看忠縣”,這句話流傳了十多年。如今,忠縣的柑橘技術不僅在田間,而且貫穿“從一粒種子到一杯橙汁”的“產加銷研學旅”完整產業鏈——

這里,不僅有國內第一個規范化種植的加工橙類生產園區,還有中國水果行業首個國家級工程技術研究中心——國家柑橘工程技術研究中心,不僅誕生了第一株脫毒容器育苗,還生產出了第一杯非濃縮還原橙汁,實現了柑橘皮渣無害化處理……

不斷延伸、完善的產業鏈條,創造了越來越多的工作機會,不僅有農民,還有流水線工人。李友芳夫妻倆正是其中之一。

位于烏楊工業園區的重慶鮮果集橙汁有限公司車間里,選果工李友芳正和工友們查看加工果質量。“我每天工作8個小時,一個月有3500塊錢的工資。”家住烏楊鎮的李友芳告訴我們,她丈夫也在園區里的另一家橙皮處理廠工作。

在忠縣,從家庭農場、大戶、專業合作社,到農業企業、大型加工企業,柑橘產業的產值超過36億元,全縣有二十多萬人從事著柑橘相關的產業。

目前,忠縣還著手打造全國柑橘交易中心,讓全國柑橘通過電商平臺快速、高效流通,讓科技帶動更多人增收。