楊迪波:為村民修了“兩條路”

任燦 羅穎煌

剃著利落的平頭,挽起褲腳,年逾五十的楊迪波沒有因為要接受媒體采訪而刻意準(zhǔn)備。相反,聊到動情處,他甚至?xí)o意識地放棄用生硬拗口的普通話進(jìn)行交流,改用湖南永州雙牌縣當(dāng)?shù)丶冋泥l(xiāng)音。但這并不奇怪——從20世紀(jì)80年代初期高中畢業(yè)不久即擔(dān)任原付家灣村(現(xiàn)已并村)委會主任伊始,楊迪波已經(jīng)在這個偏遠(yuǎn)山村支村“兩委”的崗位上干了三十余載。可以說,濃厚的鄉(xiāng)土情結(jié)早已烙印在他生活和工作的方方面面。

此次采訪,源于2020年6月中共湖南省委對脫貧攻堅一線表現(xiàn)突出的3名共產(chǎn)黨員進(jìn)行的一次表彰。楊迪波正是其中之一。在以他為首的支村“兩委”一班人帶領(lǐng)下,付家灣村修通致富路,種植中藥材,從一個偏遠(yuǎn)閉塞的小山村,成為遠(yuǎn)近聞名的文明村、富裕村,而他也被授予“湖南省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”稱號。

兩次修路

回望三十多年支村“兩委”工作經(jīng)歷,楊迪波自認(rèn)為干了幾件大事。而“修路”這兩個字,出現(xiàn)的頻率無疑更多一些。早在2005年,暫離村“兩委”崗位的楊迪波,眾望所歸,“復(fù)出”擔(dān)任原付家灣村支書。走馬上任第一年,他就干了一件轟轟烈烈的大事——號召全村人民一起修路。

原付家灣村所在的這片山區(qū),素有“三十六彎”之稱,“看到屋、走到哭”的山區(qū)地形嚴(yán)重制約了當(dāng)?shù)匕l(fā)展。楊迪波甫一上任,立馬萌生修路的念頭。他將修路通知發(fā)到各家各戶,聲稱“只要你來就行”,并實行同工同酬,極大地激發(fā)了村民的修路熱情。全村勞動力集體出動,參與度空前高漲,通村的道路很快修好。

第二年,楊迪波又想方設(shè)法將這段長達(dá)3.5千米的通村公路進(jìn)行水泥硬化。雖然現(xiàn)在看來并不足為奇,但在當(dāng)時,尤其是在三十六彎這個山坳里,是一件“想都不敢想的事”。但楊迪波做到了,在他的帶領(lǐng)下,原付家灣村成為當(dāng)?shù)亍暗谝粋€吃螃蟹”的村子。其中細(xì)節(jié)他未多說,但個中不易可想而知。回憶起這段往事,楊迪波頗為自豪:“水泥路修好后,可把村民們得意壞了,多多少少會有些驕傲。”

時光荏苒,彈指一揮間,2016年地方行政區(qū)劃調(diào)整,原石榴江村并入付家灣村,組成新的行政村付家灣村。在并村后第一屆村支部班子換屆選舉大會上,楊迪波滿票當(dāng)選黨支部書記。

原石榴江村是一個貧困村,其中貧困戶52戶、209人,制約其發(fā)展的關(guān)鍵仍是交通不便。原石榴江村只有往東南通往何家洞鎮(zhèn)一條公路,但是從何家洞鎮(zhèn)到雙牌縣城,還要一個多小時車程,其西北方雖與永州市零陵區(qū)水口山鎮(zhèn)相鄰,卻不相通,整個原石榴江村就像一個“死胡同”。特別是該村8組,一直沒有公路,村民進(jìn)出可謂是“道阻且長”。

因為楊迪波之前是原付家灣村支書,合村后,很難不受到原石榴江村村民的質(zhì)疑——他能否真正做到一碗水端平?然而事實上,楊迪波自有一套“拿壺理論”。在他看來,原付家灣村是“拿壺”的,原石榴江村是“喝酒”的,為了推進(jìn)合并兩村均衡發(fā)展,他甚至明確向原付家灣村村民表態(tài),資源會更多地向后者傾斜。“一家人不說兩家話,大家共同致富奔小康。”

楊迪波是個實干派,這在他早年的工作生涯中已有體現(xiàn)。“如果能打通西北邊水口山鎮(zhèn)的通道,付家灣村將從‘胡同’變成‘口岸’。”修路,再度成為并村后楊迪波與支村“兩委”商議的第一件事。在支村“兩委”班子成員達(dá)成共識后,楊迪波多次向上級部門匯報,并向社會籌集資金,決心修好通往原石榴江村的公路。

2017年11月,公路動工修建。不過這一次,顯然沒有十年前那樣順利。

為了解決修路中遇到的困難,監(jiān)督工程質(zhì)量,楊迪波幾乎天天堅守工地。施工機械不小心損毀村民付某某的5株南竹,付某某一家阻工,楊迪波多次做工作,動之以情曉之以理,才讓他“消了氣”。零陵區(qū)水口山國有林場護(hù)林站負(fù)責(zé)人見公路經(jīng)過,想修路對接,因歷史遺留問題與原石榴江村之間存有一些誤會,村民們不答應(yīng)。楊迪波多次組織召開村民大會,并發(fā)動20世紀(jì)擔(dān)任村干部的老同志、村民代表到林場進(jìn)行協(xié)調(diào),逐一解決歷史遺留問題。路終于修通了,如今原石榴江村及附近3000名群眾到水口山鎮(zhèn)僅需半小時。

此外,隨著修通往水口山鎮(zhèn)的公路、土地壇進(jìn)村入戶公路,開展黃柏漕、陡山里等組級公路提質(zhì)改造,實施全村自來水改造,建設(shè)村級文化娛樂休閑中心,開展村莊環(huán)境治理,改善人居環(huán)境……三年來,付家灣村組織實施各類建設(shè)項目16個,投入建設(shè)資金500余萬元,基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善。

產(chǎn)業(yè)脫貧

路是修好了,但這只是“萬里長征第一步”,更大的挑戰(zhàn)擺在楊迪波面前——脫貧。

付家灣村的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是種伐杉木與南竹,這歸因于村子三面環(huán)山的地理環(huán)境。但是杉木生長周期長,而且隨著國家對生態(tài)環(huán)境保護(hù)的日益重視,砍伐指標(biāo)不斷減少,再繼續(xù)堅持這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)顯然非良策。

實際上,山里能種的遠(yuǎn)不止杉木和南竹。付家灣有種植中藥材的傳統(tǒng),只是未形成規(guī)模。不過這給了楊迪波啟發(fā)。經(jīng)過深思熟慮,楊迪波決定外出考察其他省市中藥材種植情況,其足跡遍布廣西、貴州、江西、浙江,以及省內(nèi)的一些市縣,并成功引種了一些適種藥材到村里。當(dāng)然,這些前期考察都是自費的。

要把整個產(chǎn)業(yè)做大做強,單靠村民的力量顯然不夠,必須聯(lián)合更多的有生力量,作為一村“主帥”,楊迪波深知這一點的重要性。

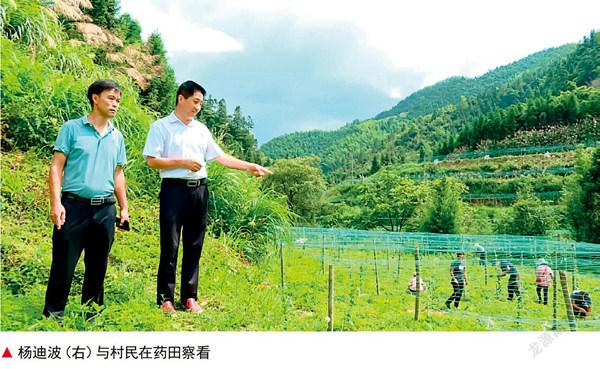

2019年的清明,一些在外經(jīng)商的鄉(xiāng)民陸續(xù)回村祭祖,楊迪波叫上他們一起吃了頓便飯,同時將心里的想法和盤托出。帶領(lǐng)村民種植中藥材是利村利民的好事,大家一致支持。時間沒有拖太久,楊迪波就和楊志賢、楊吉祥等村民牽頭成立了柴郡本草中藥材種植專業(yè)合作社,并創(chuàng)建400畝藥材基地,采用“統(tǒng)一供種,統(tǒng)一管理,統(tǒng)一收購”的模式,帶領(lǐng)村民種植四葉參、溫郁金、羅漢果、藤茶等經(jīng)濟(jì)價值比較高的藥材。

“這個藤茶一部分可以采摘做茶,另外一部分可以直接作為中藥材,利用價值高。”楊迪波說。一畝藤茶的市場收入在6000元左右,如果后期建立扶貧車間做藤茶精深加工,價值還會更高。種植中藥材的效益逐漸顯現(xiàn),不少村民主動把旱土和林地流轉(zhuǎn)到合作社。藥材基地還按男勞動力日工資120元、女性勞動力日工資100元的標(biāo)準(zhǔn)招人用工,優(yōu)先錄用貧困戶。此外,部分村民在合作社的帶動下,在房前屋后建起共計200多畝的“小藥園”。

在全村推廣種植中藥材進(jìn)行脫貧之余,楊迪波通過走訪發(fā)現(xiàn),每戶人家致貧的原因并不相同,個人能力差異也很大,必須因人施策,才能真正讓這些貧困戶摘掉貧困的帽子。

62歲的村民楊迪軍,家里有3個勞動力,但苦于沒有技術(shù)。楊迪波先是安排他到藥材基地務(wù)工,手把手教他藥材種植管理技術(shù)。楊迪軍掌握藥材種植管理技術(shù)后,想自己種植藥材,但啟動資金又成為新的難題。楊迪波慷慨解囊,借錢給他,幫助他種植4畝藥材。通過精心管理,楊迪軍順利脫貧摘帽。

64歲貧困戶王廉福,養(yǎng)蜂多年,銷路始終不暢。楊迪波發(fā)現(xiàn)他的包裝粗糙簡陋,勸他改進(jìn)包裝。但王廉福固執(zhí)己見。楊迪波于是請人設(shè)計好外包裝,從縣城買來漂亮的玻璃瓶,在淘寶等平臺幫著銷售,蜂蜜的銷路一下子就打開了。現(xiàn)在,王廉福年收入達(dá)7萬多元。

到2019年年底,依托光伏發(fā)電、生態(tài)蜂蜜、藥材種植等產(chǎn)業(yè),付家灣村貧困戶人均創(chuàng)收1200元以上。全村50戶貧困戶、206人脫貧摘帽,貧困發(fā)生率降至0.4%以內(nèi)。村民們都有了致富門路,正努力向小康邁進(jìn)。周邊群眾都敬佩地說:“楊支書不僅帶領(lǐng)大家修好了公路,更帶著大家修了一條致富路、和諧路。”

眾望所歸

如果要問在外經(jīng)商的楊志堅、楊吉祥等鄉(xiāng)民為什么跟楊迪波一拍即合,成立合作社、創(chuàng)建藥材基地,除了這件事本身的利好,不得不承認(rèn),楊迪波的個人魅力也起到了莫大的推動作用。可以說,是他真誠的品性促成了這次合作。

楊迪波有干勁、能成事,從他兩次修路的經(jīng)歷可見一斑。身為共產(chǎn)黨員,工作中廉潔自律、克己奉公,辦事公開透明,無疑也為他博得了投資者們的好感與信任。

三十多年的支村“兩委”工作生涯,楊迪波真正做到了心懷大愛忠誠無私,無論是原付家灣村也好,抑或與原石榴江村合并也罷,楊迪波一心一意想著村里的發(fā)展和貧困戶的未來,從未想過謀一己私利。相反,他甚至主動要求建立監(jiān)督機制。

時間前推到兩村合并之初,公路開工建設(shè)以來,楊迪波召集村主干、村財務(wù)監(jiān)督委員會成員及黨員、村民代表,召開村兩級財務(wù)月例會,及時通報公路項目建設(shè)、資金撥付情況。為了這段投入資金18萬元、歷時2個月的公路工程,先后召開了4次村務(wù)監(jiān)督理會,并在村務(wù)公開欄更新了相關(guān)項目建設(shè)、財務(wù)資料4次。

“服不服,看財務(wù)。”楊迪波時常將這句話掛在嘴邊,儼然成了他的口頭禪。2018年年初,楊迪波主動給自己加壓,通過全體村民選舉出3名村務(wù)監(jiān)督員,請他們監(jiān)督支村“兩委”的各項開支和扶貧工程質(zhì)量。當(dāng)時他真誠地對大家說:“要用好村里的每一分錢,而且還要用在刀刃上。”前段時間,村里需要購進(jìn)一些遮陽用的絲網(wǎng),商家報價每平方米8元,楊勇軍等3名村務(wù)監(jiān)督員直接砍價至每平方米5元,節(jié)省不少開支。去年,他們發(fā)現(xiàn)施工方在修建水溝時存在誤差,將導(dǎo)致水流不暢,立即要求施工方返工。

“結(jié)合村里實際,我們還確定了40項權(quán)力清單,并配有詳細(xì)的流程圖,把支村‘兩委’、村干部的職責(zé)寫得一清二楚。”如果有機會去一趟付家灣村,經(jīng)過村委會門前,人們會看到一道長達(dá)20米的“小微權(quán)力清單”文化長廊。村里的每項權(quán)力內(nèi)容、具體操作流程圖都寫在上面,簡潔明了,一目了然。

為了更好、更及時地為村民排憂解難,同樣是2018年年初,楊迪波創(chuàng)建了村級民生微信群,全村黨員干部和村民家家戶戶加入微信群,用來收集群眾所提的意見和建議。楊迪波定了一個規(guī)矩: “只要是老百姓提出的建議或意見合理,必須在二十四小時內(nèi)回應(yīng)。”特別是針對貧困戶的困難和問題,楊迪波事無巨細(xì),一一解決好。

2019年3月,山體滑坡導(dǎo)致出路受阻,付家灣村的黨員干部立即義務(wù)投工投勞,迅速搶通道路;村里自來水有時停水,支村“兩委”馬上安排專業(yè)管護(hù),從此再沒有“斷水”;今年年初疫情期間,楊迪波每天按照村民的要求,送油送米上門……

一天,楊迪波正在縣里開會,微信群里突然收到一條消息:(原石榴江村)早年與妻子離異的貧困戶李某某,他的獨生子不幸離世了。楊迪波立即安排支村“兩委”干部前去慰問,并在群里發(fā)出捐款倡議,不到兩小時,捐款8600元。當(dāng)天晚上,開完會的楊迪波馬不停蹄地從縣城趕回村里,奔赴李某某家,幫他料理兒子的后事。為鼓勵李某某振作起來,楊迪波把李某某接到自己家中,與他談心,并鼓勵幫助他種植中藥材。

如果說合村之初,原石榴江村的村民出于本能對楊迪波抱有疑慮,那么時至今日,楊迪波已經(jīng)用自己的實際行動,證明自己“端平了這碗水”。當(dāng)楊迪波榮獲“湖南省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”稱號的消息傳到這個湘桂邊陲的小山村時,村民們沸騰了。雖然楊迪波自認(rèn)為這是榮譽,更是壓力,但村民們倒不這么認(rèn)為,他們覺得,這是又一次的眾望所歸。