為把留園留下來

2020-09-10 07:22:44胡月珍

現代蘇州

2020年13期

胡月珍

這位香山匠人,為此嘔心瀝血,殫精竭慮 ——

蘇州留園,是蘇州大型古典園林,位于古城閶門外,始建于明代。

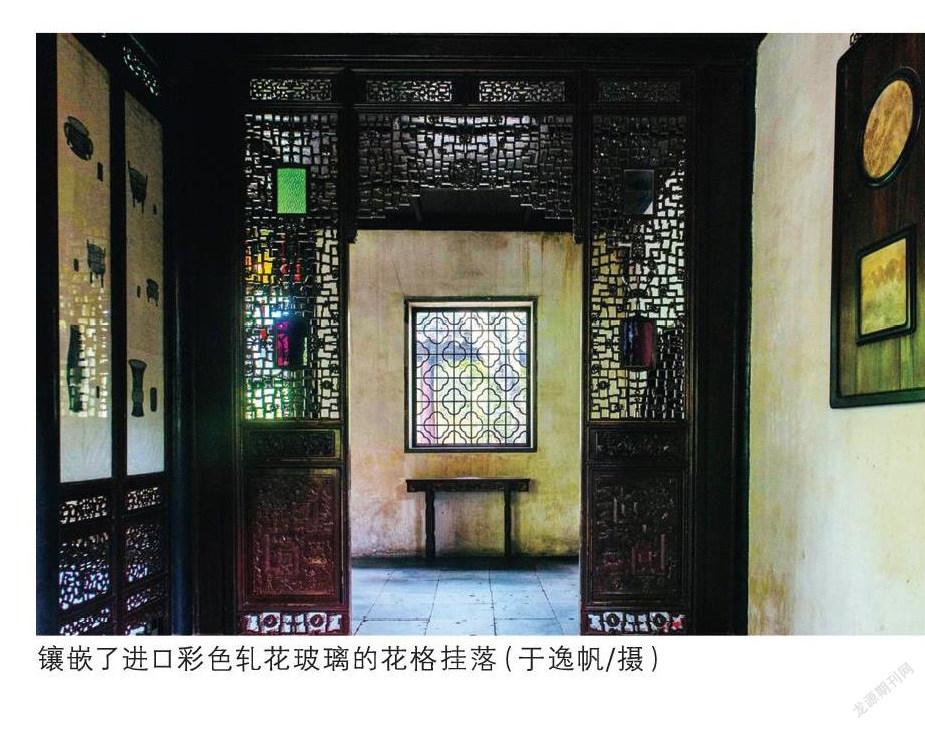

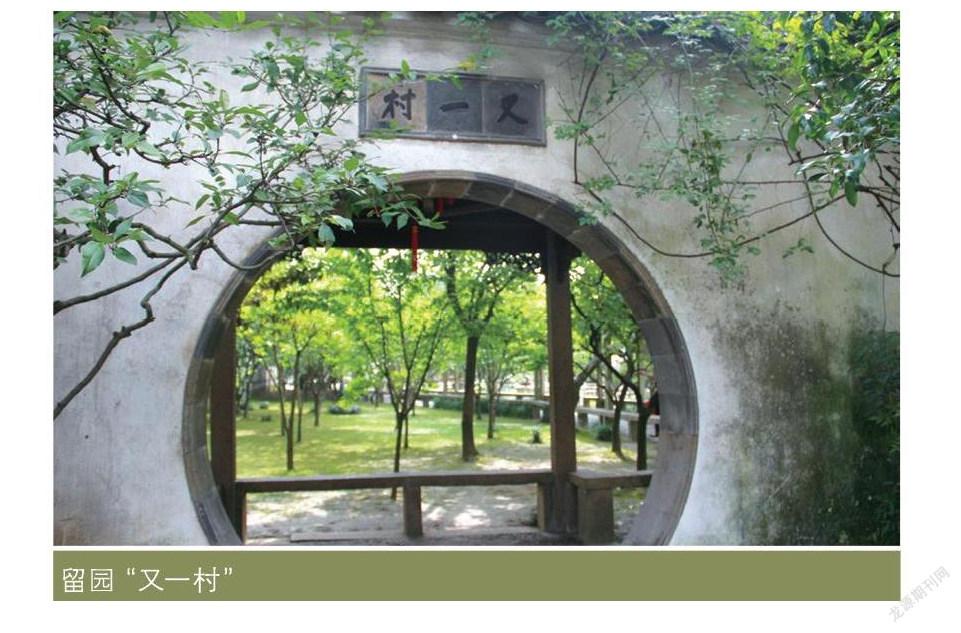

1961年3月4日,留園,以其軒榭廳堂眾多、且布局合理、建筑精美“雖由人作,宛自天開”;庭院內,峰石林立、池水明瑟、古樹繁茂,“不出城郭,宛若郊墅”而知名,與蘇州拙政園、北京頤和園、承德避暑山莊并稱為中國四大名園。是國務院公布的第一批全國重點文物保護單位,被公認為是中國最優秀的園林建筑。

1997年12月4日,留園,與拙政園、網師園、環秀山莊首批作為蘇州古典園林的典型例證,被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。

國際古跡遺址理事會世界遺產項目官員亨利·克利爾說:“在世界造園體系中,英國、法國、巴基斯坦等國的園林都各有特色,但中國園林的歷史更悠久,藝術水平更為精湛,是世界造園之母,而蘇州園林更是人類偉大的杰作。”1998年9月,當他再次以聯合國教科文組織專家的身份來蘇州實地監測時,他認為:“通過進一步深入考察,不僅再次證實了蘇州古典園林的遺產價值,而且使我有幸感受到她的意境,這種意境是世界其他造園體系無可比擬的。”

2001年,留園作為蘇州園林擴展景區,成為國家5A級旅游景區。

都說蘇州好,好還好在“城里半園亭”。蘇州古城星羅棋布的大小園林中,留園是華麗與精美的化身,于之今日的園林、于之蘇州、于之中國、乃至世界遺產的大家庭中,就像一個值得驕傲的寵兒,迎來了她前所未有的鼎盛時期。

然而,留園的美貌與健康,并非天生如此。……

登錄APP查看全文