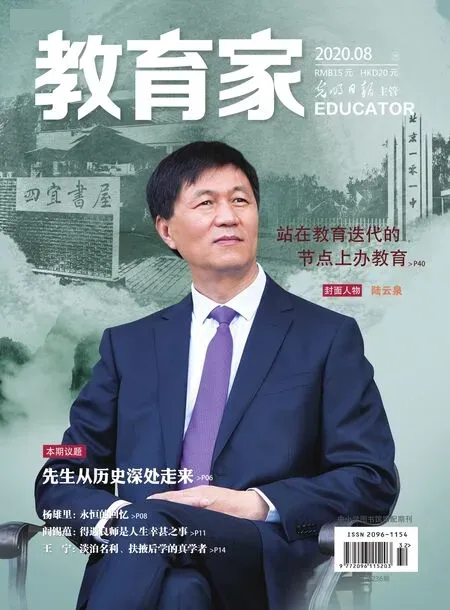

陸云泉:站在教育迭代的節點上辦教育

本刊記者/王 楠

北京一零一中學位于聞名于世的皇家園林圓明園的一隅。當年周恩來總理親自為其選定校址,郭沫若親筆題寫了校名,意為“百尺竿頭,更進一步”。這里,一年四季美不勝收。春始,道路旁梨花、桃花吐蕊怒放;仲夏,湖面上荷花擎舉;秋日,梧桐下書聲瑯瑯;冬至,雪中松柏傲然而立。兩年前,陸云泉接任一零一中學的校長一職,再次與這所美麗的校園朝夕相伴,他把全部的教育情懷都播撒在這片土地上,投入到辦學實踐中。

要扎根中國大地辦自信的基礎教育

2005年,特級教師陸云泉由無錫北上,選擇一零一中學作為到京任教的第一所學校。而內心始終無法割舍的一線教育情結,令他在闊別此地八載后主動回歸。接任校長一職的陸云泉并不急著大刀闊斧推進改革,“上一任校長郭涵在辦學時極少談教育的創新,她常常提‘守正出新’,我深以為然”。面對采訪,陸云泉沒有從個人經歷談起,而是向記者講述了一零一中的校史。

陸云泉認為,有厚重歷史學校的辦學理念不應因校長的更替而輕易改變,辦學首先要做的是傳承。陸云泉守正的底氣正是源于對一零一中辦學傳統的自信。“一零一中學1946年由中國共產黨創辦于晉察冀軍區首府張家口,是1949年遷入北京的唯一一所中學。一零一中學的校史石上紅色路線曲折蜿蜒,紅色基因已經深深融入了學校血脈。牢記黨的光榮歷史、發揚革命優良傳統,扎根中國大地辦教育,這就是我們的‘守正’。”陸云泉說。

教育不需要暴風驟雨的改革,而是要讓土壤下的根莖抓得更深更實。陸云泉認為,現在有些人的眼睛盯著教育的不足,將中國的基礎教育批得一無是處。“辦中國的教育,一定要有我們自己的自信。在全球開放的環境下,對中國的基礎教育要客觀評價,要相信我們能夠對標國際辦出一流的名校。”陸云泉很堅定。

一零一的教育底色是紅色的,一代代教育人創造和積淀的育人精神,也在一代代校長的辦學實踐中得以傳承和發揚。建校初期,學校就明確了以學生的全面發展為培養目標,尤其強調勞動教育,將“教育與生產勞動相結合”的理念始終貫穿于學校的辦學實踐。20世紀50年代,學生到汽車修理廠、煤礦、工地、牛圈參與生產勞動,參加各種社團活動。這種育人模式培養了學生樂觀自信的性格和創新創造的能力。“人民音樂家”“改革先鋒”施光南是一零一中學57屆校友,他在給母校的信中寫道:“我是在中學確立搞音樂志向的,學校的文藝社團給了我很多影響。在一零一的實踐教育增強了我作曲的信心,因此走上了作曲的道路。”提及一零一中的校友,陸云泉神情難掩驕傲。74年過去了,這里走出了四萬多名畢業生,涌現了大批學者、科學家、藝術家、社會管理者和軍隊高級將領。學校將勞動教育延續至今,將實踐作為學生成長中的必修課,培養大氣、大雅、大才的學生。

教育治理要目中有“人”

陶行知曾說過,校長是一個學校的靈魂。梳理陸云泉36年的教育職業生涯,從南到北,從教、從政、治校的身份在履歷上反復疊加。這也使得陸云泉能站在更廣闊的視野和高度來看教育治理。在他看來,企業的管理思路可以為教育治理打開另一扇窗。“管理,簡單地說就是‘目中有人’。企業存在的唯一目標是客戶,學校治理一定是‘學生為本’。因此,辦學時要在‘人’上花更多的心思,切不可怎么方便怎么來,圖省事一刀切。”陸云泉說。

在他心里,無論為教育投入多少,只要是為了學生的成長,都是值得的。陸云泉笑言,從廁所的干凈與否、食堂的飯好不好吃就可窺見一所學校辦學水平的高低。基于此,在辦學的過程中,陸云泉時刻想著師生的體驗和獲得。校園不僅要栽滿花木,開放草坪,讓學生盡情地玩耍,觸摸自然之美;還要種下能結果的樹,讓學生們感受秋收的喜悅。

陸云泉認為,校長的專業程度代表了一所學校的治理水平,但現實中,校長通常從任課老師起步,成長路徑靠自己逐步摸索,然而教學水平并不能體現辦學能力,只懂管理卻對教育教學一無所知的人也當不好校長。在陸云泉眼中,既在某個方面是“教育家”,還要有豐富的理論和實踐經驗才是好校長。他感嘆,基礎教育領域里,這樣的好校長遠遠比好老師難找。

教育供給側結構性改革步入深水區,然而對“人財物”的限制,仍然令諸多校長感到辦學“束手束腳”。陸云泉表示,學校不是政府部門中的一個機構,它是獨立的,是教育最基礎的“細胞”。要從根本上破除制度瓶頸,給校長充分的辦學自主權,從而激發校長和學校的創造性和活力。學校治理如同求醫問藥,要遵循科學性的原則,“一校一方”,而不是一劑“通用方”包治天下。

2019年5月,一零一中的K12教育集團成立。在首屆集團年會上,陸云泉深刻地指出:“整個教育系統迭代的時刻已經到來,全世界的學校正在進化,如果我們錯過了這個迭代,就會錯過一個時代。”在新的歷史方位上,一零一中學教育集團如何進化,闊步邁出“百尺竿頭”?關鍵是滿足社會對優質教育的期待。陸云泉認為,要從制度這一根本入手,推進學校治理現代化。為此,一零一中破除傳統的校長中心化的單向管理模式,建立現代學校集團化管理制度,組建“學校發展中心、教師發展中心、學生發展中心、課程教學中心、國際教育中心、后勤保障中心”六大管理中心,形成矩陣式的管理架構,從集團資源配置、管理機制、師資調配、教師培訓、質量評價、學生培養六個維度實現“一體化”辦學。教育集團中有優質校、普通校甚至邊遠地區的薄弱校,“六個中心”的頂層設計、優化的管理架構保證了全教育集團“一盤棋”,讓每一所學校成為老百姓家門口的好學校。同時,陸云泉強調要“各美其美”——各個校區都要有執行校長或者法人校長,保持獨立辦學的個性。

北京一零一中學風景可入畫,春夏秋冬已成詩

陸云泉認為,學校的辦學理念和辦學思想,不是寫在紙上、貼在墻上,而是要根植于全校每一位教育工作者心中,凝聚成學校發展的共同愿景。他告訴記者,六大中心的主任由6個校級干部擔任,統籌調配各校區資源,各個校區有執行校長或法人校長。六大中心主任及各校區校長共同組成校務委員會,兩周召開一次會議。各管理中心每周開一次行政會。以微觀民主凝聚學校教育形態扎實推進教干團隊建設。

在學生管理方面,陸云泉認為,治理不是居高臨下的命令,而是以平等和尊重喚起學生的認同。學校成立了校學生會,作為溝通校方和學生的直接渠道。每學期的校長接待日,學生代表與校領導圍桌而坐,當面對學校各項事務“發問”。記者發現,在關乎一零一中的每一件事情上,都有學生的身影,如票選校服款式、為羊駝征名……在一零一中,近百個學生藝術社團納新、發展以及各類大型活動全部由學生一手操辦。對學校建設的深度參與,培養了學生的社會責任感。

學生們關心“家事”,更心系“國事”“天下事”。學生的主人翁意識充盈校園,并在廣闊的社會田野上萌芽。陸云泉認為,教育要從生活中來,到生活中去。模擬政協活動上,學生們一份份源于生活、基于調研的提案為社會發展建言獻策,提案還被陸云泉帶到北京市海淀區政協會議現場。一份有關建立高中生職業體驗基地建議的提案在正式立案后,得到了海淀教委的答復。普普通通的中學生也成了社會改善的建設性力量。

在“生態·智慧”的環境中喚醒生命

校園的一花一木在廓大的空間中與師生暢快呼吸,滋養著生命的勃發和精神天地的蔥蘢。陸云泉認為,人的學養和環境息息相關,在校園的生態環境之外,還有課堂的生態環境。課堂是建構生命成長和智慧生成的場域,兼具生態和智慧雙重屬性。課堂的生態屬性是尊重、喚醒、激勵和發展生命,課堂要營造一個生命自覺投入學習的生態環境,師生彼此尊重,自由和諧,圓融共生。

陸云泉的發言中常常出現“智慧”一詞。他認為,中國的漢字很有深意,生活中,人們常夸孩子“聰明”但很少說“智慧”,評價某鉆空子、走捷徑的孩子是“小聰明”。陸云泉更在意培養學生的頭腦智慧和宏大格局。課堂的智慧屬性是要求課堂要激發個體生命潛能,喚醒生命智慧,提升思維品質,豐富情感體驗,培養健全人格。為此,一零一中學開展了指向生態·智慧課堂的學科模型建構,形成每門學科的生活場、思維場、情感場和生命場四個場域。通過課程,塑造學生的生態觀、生活觀和生命觀。

“智慧”放大了學生的格局,也提升了教育的格局。當教育界還在如火如荼地討論智能時代、未來教育等命題時,在陸云泉引領下,人工智能環境下的生態智慧教育藍圖正在一零一中學逐步變為現實。陸云泉認為,社會產品已從大眾化、標準化走向私人訂制,教育也不能千篇一律。學生之間差異很大,不可一把標尺衡量所有人,最好的教育是因材施教。因此,教育要和技術融合,為學生提供更豐富、更優質、可供選擇的、更加個性化的教育產品。同時,他強調,智慧校園的遠景是線上線下融合,線下教育永遠不可能被取代,因為人的社會性決定同伴和外界環境在教育中不可或缺。

做教育就像放風箏

想要放好風箏

我們心中要有天空

天空就是我們對教育的夢想和理想

我們眼中要有目標

做教育要“目中有人”

我們手中要有分寸

想要風箏飛得高

手中的線應該是一緊一松的

這個分寸就是教育規律

我們腳下要有大地

這個大地指的是做教育要扎扎實實

一步一個腳印

——陸云泉

生態智慧校園,人與自然和諧相處

疫情后期復課,同學們用“心愿牌”表達自己的美好憧憬

陸云泉認為,教育改革的終極目標不是均衡而是優質,要看到學生的個性,尊重學生的個性,更要有意識地培養學生的個性。因此,在公平均衡的前提下,要為拔尖學生提供更多的選擇,讓他們脫穎而出。陸云泉將眼光向外,他看到,整個社會前所未有地重視教育,對教育的投入持續增加,因此學校不應成為封閉的象牙塔。他向高校科研院所伸出橄欖枝,北京理工大學“創新實踐基地”落戶一零一中,與同濟大學合作“苗圃計劃”……對陸云泉來說,社會力量要“不求所有,但求所用”。基礎教育開展科研項目不是裝點學校門面,更不是往學生履歷上貼金,其根本目的在于點燃學生的學習興趣,進而發展成志向。

“國勢之強由于人,人材之成出于學。”創新人才培養模式,創新人才才能不斷涌現。在此思想引領下,旨在挖掘學生潛力的“英才學院”橫空出世。英才學院由國內最高水平的專家和院士領銜創建實驗室,采取“團隊帶團隊”的教學形式,培養學生的科研創新能力。團隊構成打破學生年級、學段、學習時間段等區分,根據不同水平重新組合,依據特色單元重新劃分。集團內小學生有機會直接參加初中生的數學、物理、化學、生物、信息學五大學科興趣小組,而初中生也可以通過申請和考核加入到高中生的團隊中。

人才培養的思路要拓寬,教師專業發展的理念也要更新。近幾年,越來越多的名校、高學歷學生就業時選擇中小學教師,給教師隊伍注入了新鮮血液。陸云泉敏銳地察覺到這一點。他指出,現階段基礎教育教師的職業發展培養有缺陷。他進一步解釋道,新教師具備很高的學歷層次和知識水平,但需要從老教師身上汲取教學經驗。不過,講臺下聽課的學生已經從“八零后”“九零后”過渡到“零零后”“零五后”互聯網原住民,老教師需要也加強學習,升級教學經驗。

在新教師的專業發展路徑上,陸云泉從“三喻文化”中得到啟發。20世紀美國人類學家瑪格麗特·米德提出“三喻文化”,長輩向晚輩傳授知識經驗的前喻文化,晚輩向長輩傳授知識經驗的后喻文化,長輩和晚輩的學習都發生在同輩人之間的同喻文化。一零一中學改進了傳統“師帶徒”模式,讓老教師、同輩教師及后輩教師在一個團隊中發揮各自的作用:名師帶領青年骨干教師,并吸收優秀職初教師,共同組成項目組,圍繞項目組確定的主題開展為期1-2年的研究。團隊中前輩引領,同輩互助,后輩反哺。同時,吸收學生力量與老師共同開展課題,組成了“學習共同體”和“成長共同體”,實現教學相長。

課題研究實現了教師教學水平、科研水平和知識能力結構的多層次提升,中青年教師發展勢頭強勁,又激發了老教師的求知欲,打破了他們的職業倦怠。一次會議結束后,陸云泉收到了一條信息,一位50多歲的政治教師寫道:“我本想等個幾年就退休。一看到咱們學校的青年教師都這么優秀,還很有想法,我還能繼續在教書育人崗位上干下去。”

真實的教育,外在生動卻不躁動,而內在往往是沉靜有力的。在一零一中學,似乎每個角落都蘊含著這樣安靜的教育力量。陸云泉堅信,適合的教育就是最好的教育。因此,這里的一切生命都得以自由、朝氣蓬勃地向陽而生。歲月江河,時間奔涌,他從容前行,回應著教育本真的呼喚。