推進體制機制改革,激發教師內生動力

文|王夢茜 劉秀萍

2020年初發布的《中共中央 國務院關于抓好“三農”領域重點工作確保如期實現全面小康的意見》明確提出,加強鄉村教師隊伍建設,全面推行義務教育階段教師“縣管校聘”,有計劃安排縣城學校教師到鄉村支教。此前,“縣管校聘”政策一直處于“試點”工作狀態,湖南省懷化市中方縣正是懷化市兩個“縣管校聘”改革試點縣之一。2019年4月,中方縣啟動教師“縣管校聘”改革,實行教師編制無校籍管理,將教師由“學校人”變成“系統人”,并根據生源情況科學設崗,按照崗位分層競聘,建立教師退出機制。

“‘縣管校聘’在教育系統是個老話題,從2012年就開始提了。但實際上,在全國范圍內比較徹底地實現體制機制改革的地方很少。‘縣管校聘’只有四個字,如何賦予其意義、充實其內涵,各地有各地的做法。”中方縣教育局黨委書記、局長楊萬年與我們聊了聊中方縣的做法。

需要一場改革,謀求新的轉機

《教育家》:中方縣進行“縣管校聘”改革的動因是什么?

楊萬年:一方面,教師從教熱情不高,職業倦怠現象普遍。另一方面,我們這是武陵山集中連片貧困地區,在辦學硬件、師資條件、學生生源等方面,與發達地區相比有較大差距。地理位置上,中方縣位于懷化市主城區東南方向,東南北三面環抱懷化主城區,縣域形狀呈啞鈴狀,從多數鄉鎮到縣城要經過市區,因而有條件的家庭都會選擇讓孩子去市區讀書,縣域內生源流失十分嚴重。縣域教育發展較不平衡。根據縣域特點,中方縣可劃分為東半縣和西半縣,西半縣的經濟發展水平優于東半縣,教育發展水平也相對高于東半縣。據2018年的數據統計,西半縣共有學校42所(含教學點19個),學生20716人,占全縣學生總數的76.8%;而東半縣共有學校30所(含教學點17個),學生6241人,占總數的23.2%。相應的,相對落后的東半縣面臨師資短缺的問題,而西半縣的教師人數則嚴重超編,部分學校教師人浮于事。在上述背景下,我們必須進行“縣管校聘”改革,充分挖掘教育內部的潛力。

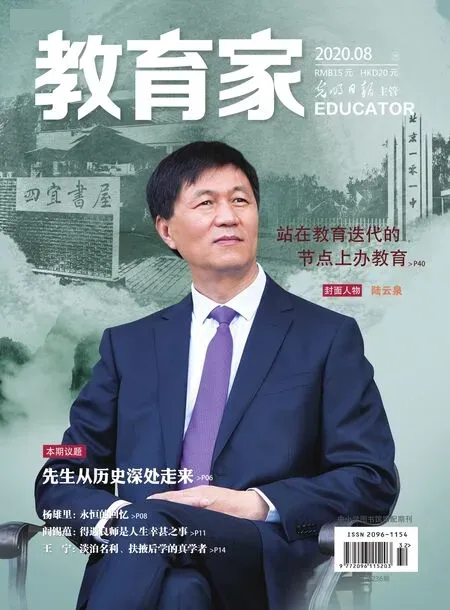

中方縣教育局黨委書記、局長 楊萬年

《教育家》:您希望通過“縣管校聘”改革達到什么樣的目標?

楊萬年:我們要實現的目的是催生教師的內生動力,徹底改變中方縣教師行業中的職業倦怠現狀。從事教育行業,首先要有情懷,沒有情懷的教育是做不好的。有的勞動可以是簡單的重復勞動,但是教育不同,它面向的是不同的學生個體,是一種創造性勞動,如果沒有熱情與工作責任感,絕對做不好。而要改變教師職業倦怠、工作責任心不強的現狀,單純靠師德師風教育很難達到,需要有體制機制去推動。在中方縣,有些教師教了二三十年書,每天都是“混”過來的,有個教師,雖然每天按時按點去教室,但在教室里總是自己玩手機,也不上課,家長意見很大;還有個教師,一個多月只上兩三節課,學生的作業雖然批改了,但是明顯的錯誤,他都打鉤。像這樣的教師在此次“縣管校聘”中都落聘了。此外,西半縣教師大量超編,邊緣的東半縣則缺教師,為了實現義務教育優質均衡發展,我們也必須實行“縣管校聘”的改革。

公平公正前提下的“大刀闊斧”

《教育家》:“縣管校聘”如何激發校長、教師的內生動力?中方縣的實施路徑是什么樣的?

楊萬年:改革初期,首先要讓大家看到中方縣的“縣管校聘”是公平公正的。所以我們堅持公平第一原則,在整個過程中做到量化和公開。我們的基本做法是先聘校長。由校長應聘人向聘任領導小組提出書面申請,并提交學校3年發展規劃,主要包括辦學理念、辦學模式、育人方式、奮斗目標、管理舉措和校級班子配備等內容。由聘任領導小組組織評委對校長應聘人提交的學校3年發展規劃進行封閉式評審評分,然后再進行現場答辯,之后對入圍人選進行組織考察和民主測評。中方縣總共有31所學校,此次“縣管校聘”有15名校長落聘。近半數落聘,給中方縣教育系統帶來巨大震動。

聘任校長后,就要給校長充分放權,落實學校的辦學自主權。學校班子由校長選配,包括副校長、教務主任、德育主任、辦公室主任、年級主任等,可以在全縣范圍內遴選。校領導班子配齊后,組成學校聘任領導小組,進行學校教師的聘任,教師的聘任由學校全權決定,教育局負責監督。如此便落實了校長的用人權。此外,公辦學校校長對于學校資源的支配權往往比較弱,特別是小學校,一元一角都要按照財政的規定來支出。為賦予學校更多的資源支配權,我們給每名校長設置了校長基金,1000人以下的學校每年10萬元,1000人以上的學校每年15萬元,主要用于培養學科帶頭人、表彰先進教師、臨聘緊缺學科教師和網絡聯校教師等。比如,這所學校缺一名音樂老師,校長可以動用校長基金去周邊學校臨時聘請一名音樂老師來走教,這樣教師的資源就盤活了。校長權力放大之后,如何對其進行監管?監管要形成一個閉環,就需要對校長進行考評考核。每一年,在學校管理、教育教學質量檢測、課堂改革、立德樹人、黨建工作、財務管理等各個方面,我們有一系列的評價制度。校長如果不是公正用人,他的工作是做不好的,而考核達不到85分則要被免職,自己另謀崗位。

教師聘任,要先向學校提交崗位申請。為什么要設置這一環節?原來教師的工作多是由學校安排,現在則是由教師向學校申請,從“要我干”變成“我要干”,觀念在改變。“縣管校聘”就是人事制度和工資制度的改革,我們每個月會從教師的績效工資里,拿出1800元作為課時工資,多勞多得。此前多分一節課,少分一節課,教師很計較,現在就解決了這個問題。但僅僅在工作量上解決問題還不夠,教師干得好和干得差也應不一樣,所以我們要求學校對教師必須進行考核,根據考核結果發放年終績效獎,干得好的多拿一點。在建立教師退出機制上,我們對經校內競聘與跨校競聘均未上崗的落聘教師,專門建立落聘人員庫。落聘人員與中途解聘人員在縣里能提供轉崗安置的前提下可選擇調離教育系統,由縣統籌提供崗位進行轉崗安置,并辦理編制人事工資關系調動手續;也可選擇部分帶薪脫產集中培訓,但沒有年終績效獎,工資第一年按90%發放,第二、三年逐年遞減10%,進行為期一年的業務學習,獲得結業證書后,才能重新競聘上崗。

《教育家》:在“縣管校聘”改革的摸索與實踐中,您認為有哪些問題需要繼續完善?下一步工作的重點是什么?

楊萬年:中方縣的“縣管校聘”覆蓋了全縣所有的基礎教育學校與職業中學,可以說是改革進行得較為深入。但若太過激進,也不利于教師隊伍的穩定,我們在深挖弊病時要把握好節奏。第一次實踐也有做得不足的地方。有些學校的校長選得不是很好。我們發現,僅憑材料和答辯,無法做到全面評價。有些人可能擅長規劃與表達,但在提升教師隊伍凝聚力方面就有所欠缺。

下一步,我希望在教師的崗位設置與職稱評定上做一些改變。實際上,有些高級教師完全是憑資歷熬出來的。沒開展“縣管校聘”以前,有些教師只要評上了高級教師職稱,就會要求校長安排一個輕松的崗位,不愿意再待在教學一線,對教育沒有了追求。此外,教師專業化成長也是我們努力的方向。現在雖然有“國培”“省培”,但實際上培訓內容與教師實際需求仍有差距。要根據目前教師隊伍建設的需求來做培訓,“大鍋飯”不一定對教師有用。這兩塊是我們接下來要努力的方向。同時,我們還在探索教師員額制,在編制外走人才社會化的路子。

要提高教育水平,一定要把教育內部的教師隊伍資源真正用好,讓每一名教師都能用心做教育。十年樹木,百年樹人。教育是一個長期的過程,堅持才會出成效。中方縣的“縣管校聘”改革實行一年有余,我們能夠感覺到,聚集的能量正待噴發。所以即使要“脫層皮”,我們也會堅定地將改革推下去。