帝國退潮?新國家與后殖民

何任遠

巴勒斯坦抗議者從以色列軍隊投射的催淚彈煙霧中逃跑

翻開世界地圖,我們會發現當代國界線有些“詭異”,非洲國家的不少國界線都是一條直線;再來看看中東,以色列和巴勒斯坦的名字幾乎出現在同一個國境內。

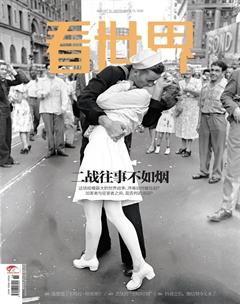

一個屬于猶太人的國家?從殖民帝國手中獨立的亞洲和非洲國家?在二戰前,這些概念貌似“天馬行空”,但卻早已萌芽。二戰硝煙散去時,從中東歐到中東,從非洲到太平洋,各大洲的各國界線也基本成形,這個格局或多或少維持到今天。

猶太國家與阿拉伯世界

2020年8月13日,美國總統特朗普宣布以色列與阿聯酋將建立外交關系。以色列首次與海灣國家實施了“零的突破”,盡管以色列內閣官員近年來早已頻繁出沒在沙特阿拉伯和卡塔爾等海灣國家。

阿聯酋與以色列成為邦交國,預示著阿拉伯世界也許與猶太國家的關系發生“質變”一般的飛躍。

據說,巴林和阿曼將會成為下一輪與以色列建交的海灣國家。畢竟,海灣地區富裕的產油國與中東的高科技“微型超級大國”互惠的領域良多,而且它們都要面對一個共同的敵人:伊朗。

在不久的將來,以色列的“鐵穹”導彈防御系統和反恐監控技術,也許就順理成章地部署在阿拉伯半島了,阿聯酋甚至有可能采購到先進的F-35戰斗機。穆斯林世界里遜尼派和什葉派之間曠日持久的對抗,讓以色列找到了中東地緣政治的突破口。遜尼派穆斯林國家跟以色列關系趨暖,遜尼派國家之間的矛盾甚至需要以色列出面調停。然而,這個格局在以色列剛誕生的時候卻難以想象。

二戰結束時,歐洲各國的猶太人成為了受害最嚴重的群體。據統計,有570萬猶太人被納粹德國有系統地殺害,成為人類歷史上最嚴重的種族清洗罪行之一。讓猶太人建立自己的國家,在戰后成為了當時國際社會的重要議題。

但其實,早在19世紀末,猶太復國主義在歐洲早已出現端倪。希伯來語復興運動在東歐興起,與之對應的是波蘭、烏克蘭和俄羅斯等地逐漸顯得暴力血腥的排猶運動。1917年,時任英國外交大臣的貝爾福發表《貝爾福宣言》,支持猶太人在自己的家園建立國家,更加助長了當時復國主義者的希望。

一戰結束后,1922年從奧斯曼帝國剝落,并交由英國托管的巴勒斯坦地區,在二戰爆發前就已經迎來了大量的歐洲猶太移民。以色列第一代建國之父,包括本·古里安、哈依姆·魏茨曼、果爾達·梅厄、梅納赫姆·貝京以及后來在政壇占據重要地位的沙龍和佩雷斯,都是二戰前從東歐地區移民到英屬巴勒斯坦的東歐猶太人。從1919年到1939年,英屬巴勒斯坦先后迎來了三次猶太移民潮,當地人口比例開始出現質變,引起了當地阿拉伯族群的警惕。

有實力才有和平?

猶太人與阿拉伯人之間勢成水火的關系,幾乎定義了20世紀中東地區的政治基調。英國試圖阻止更多歐洲猶太人移民到巴勒斯坦,然而在這片土地上沒能調停兩個民族的紛爭,也彰顯了其殖民帝國在江河日下之際管治的失敗。

二戰結束后,無力再管轄的英國把這片土地的前途交由聯合國仲裁決議。從1948年獨立戰爭,到1967年“六日戰爭”和1973年“贖罪日戰爭”,阿拉伯國家和以色列幾乎結下了血海深仇。圍繞巴勒斯坦人的安置問題和耶路撒冷歸屬權的爭議,讓多年來整個中東聚焦于以色列與整個穆斯林世界的矛盾。

以色列對付巴勒斯坦人的手段,特別是加沙地區的隔離措施,讓該地區的民生凋敝,基本生計也成問題。這種隔離政策在以色列國內也并非沒有受到批評。大型舞臺劇《猶太城》是以色列劇作家約書亞·索博爾的作品。

遜尼派國家之間的矛盾甚至需要以色列出面調停。

它講述了二戰期間,納粹德國把世代生活在東歐的猶太人拘禁在立陶宛和波蘭的一些隔離區后,發生的慘烈悲劇。然而,劇中也有一個細節值得玩味:納粹軍官穿越時空,來到當代的以色列,以輕蔑的口吻跟猶太人說,你們建立了自己的國家,你們對異族的統治就比我們好點了嗎?

阿聯酋與以色列建交后,巴勒斯坦地區爆發了大規模的示威浪潮。不少巴勒斯坦人認為受到了阿聯酋的背叛,甚至斷然拒絕了阿聯酋提供的抗疫醫療援助物資。遜尼派國家與以色列越走越近,對于巴勒斯坦人來說也并非好事。

以色列總理內塔尼亞胡坦言,“有實力才有和平”。也許在巨大的經濟利益面前,金錢才是促使兩個死敵和解最有效的黏合劑吧。

阿爾及利亞“去殖民”之路

今年是法國-阿爾及利亞作家阿爾貝·加繆去世60周年,疫情期間他的小說《鼠疫》再次成為了暢銷書。《鼠疫》一書講述了法國殖民時期阿爾及利亞港口城市暴發的一場鼠疫,以及各色人等面對災難時刻的反應。

阿爾貝·加繆

法國與原殖民地之間的“新型關系”中,或多或少都有加繆的理想非洲影子。

加繆的阿爾及利亞-法國身份也成為了各方爭論的焦點。實際上,加繆出生在阿爾及利亞的法國窮人家庭,他的父母幾乎目不識丁,既不能進入在阿爾及利亞的法國人上流社會,也不能融入本地的阿拉伯社區。在法理上,加繆完全享有一個“法國公民”的所有權利,跟阿拉伯人的“法國海外屬民”不是一個層次。這讓加繆成為了一個殖民時期的獨特產物:他既覺得法國人陌生,也沒辦法完全當成是土生土長的阿爾及利亞人。加繆坦言,他是二戰期間在巴黎參與抵抗納粹德國的地下組織時,才覺得自己是一個流淌著法國血液的愛國者。

然而,加繆同時也認為,他身上的阿爾及利亞靈魂從來沒離開過自己。阿爾及利亞的藍色海岸和北非多元又神秘的民俗風情,早已成為他的人格一部分。

身處于尷尬地位,既參加過法國反抗納粹占領的地下組織,同時也經歷了戰后殖民地風起云涌的抗爭運動,加繆主張一種高于宗教分歧和意識形態分歧的人道主義精神。

在戰后阿爾及利亞擺脫法國殖民統治時期,加繆既批判嚴酷的法國殖民體制,也反對愈發血腥殘暴的阿爾及利亞民族主義武裝運動。他認為,雙方對抗過程越激烈,產生的后果越讓人難以接受—如果法國成功把民族主義鎮壓下去,到頭來只能建立一個殘暴的殖民地政府;如果血腥的阿爾及利亞民族主義者(在他和法國政府口中的恐怖分子)贏了,阿爾及利亞將會迎來軍政府的極權恐怖統治。

加繆反對法國殖民制度中的直接管治,也就是把阿爾及利亞視為法國本土在地中海南岸的延伸,但是卻又反對阿爾及利亞的徹底獨立,而是主張一個聯邦制色彩的法阿同盟。

在加繆的理想藍圖中,以法語文化為紐帶,阿爾及利亞本地出生的法國人和阿拉伯民族,在阿爾及利亞的土地上和諧共存。然而事與愿違,阿爾及利亞還是在腥風血雨中迎來了獨立的曙光,大量阿爾及利亞的法國公民逃往法國本部。而法國在世界范圍內的殖民地,特別是印度支那地區,在獨立過程中也都避免不了血腥和死亡。

8月6日,法國總統馬克龍訪問爆炸過后的黎巴嫩貝魯特港口

“前”殖民帝國在今日

加繆在1960年遭遇車禍去世后,身后名聲在60年代落得兩邊不討好的境地:他既不受民族主義者的歡迎,也被法國殖民政策支持者視為叛徒。由于反對蘇聯和斯大林主義,加繆在60年代左翼學潮風起云涌的法國,聲譽一度受挫,被學潮的思想教父薩特視為理念敵人。

然而,當下的馬克龍政府在對外政策上,或多或少都有一些加繆的聯邦制構想。

法國總統馬克龍在2018年的國際法語日,推出雄心勃勃的“30點方針”法語振興計劃。英國舉行脫歐公投后,法國政府大幅增加推廣法語文化的財政撥款,加強歐盟官員的法語培訓,在歐洲重塑法語的強勢地位;在互聯網加強法語文本的出現,在全球范圍內讓法語學生數量翻一番,并且鞏固法語在非洲的地位。據估計,到2050年全球法語人口有80%將會分布在非洲,那時候非洲英語人口將會從多數變成少數,法國原先的非洲殖民地將會成為人口霸主。

馬克龍在非洲國家布基納法索發表演說,強調法國只是眾多法語國家中的平等一員。馬克龍說他作為法國總統,“來到非洲并不是要對非洲人指指點點”,法國將成為眾多法語國家組織(la Francophonie)之中的平等一員。這種法國與原殖民地之間的“新型關系”中,或多或少都有加繆的理想非洲影子。

8月4日,原屬于法國托管地的黎巴嫩,首都貝魯特發生特大爆炸案。馬克龍迅速來到貝魯特,甚至親身抵達一些黎巴嫩政要極少出現的貧民街區視察。盡管被批評為“新帝國主義行為”,現身于貝魯特街頭的馬克龍還是受到不少當地民眾的歡呼,甚至被稱為“最后的希望”。一份6萬人聯署的網上請愿書,呼吁重新把黎巴嫩定位為法國的托管地。

馬克龍聲稱,法國要為黎巴嫩組織一場國際性的募款峰會,在尊重黎巴嫩主權并且少插手其內部事務的同時,繼續在當地保持一定影響力。看來,盡管帝國主義時期早已結束,然而法國在前殖民地的各種野心,依然不時暴露于世。

編輯郵箱 jw@nfcmag.com