非球面散光矯正型人工晶體在基層醫院中運用療效觀察

李莉 孟佳雨

【摘 要】目的比較基層醫院超聲乳化白內障摘除聯合散光型人工晶體植入術與球面人工晶體植入術后效果比較。方法回顧性分析2018年本院眼科住院的白內障手術患者60例60眼。患者分為兩組,植入ToricIOL為A組,植入單焦球面晶體為B組,比較兩組患者術后3個月的裸眼視力、矯正視力、柱鏡度數及散光矯正率。結果A組與B組術后三個月平均裸眼遠視力比較,差異有顯著統計學意義(P<0.01),A組優于B組。兩組間術后角膜散光比較,差異有顯著統計學意義(P<0.01),A組優于B組。術后驗光比較,兩組術后3個月小瞳驗光A組柱鏡度數明顯降低。結論對于角膜散光>1.5D的白內障患者,若其看遠有脫鏡的要求,且經良好溝通者,在基層醫院行白內障超聲乳化時,可以植入非球面散光矯正型人工晶體,能獲得較好的滿意度和較高的看遠脫鏡率。

【關鍵詞】白內障;散光型人工晶體;球面人工晶體

晶體超聲乳化聯合后房型人工晶體植入術已廣泛應用于臨床,白內障手術在不斷從復明手術向屈光手術轉變,不僅僅是要讓患者術后看得見,而且要讓患者看的清晰、看的舒服,并力求降低患者術后遠視力戴鏡率,特別是從事體力勞動的白內障患者。角膜散光是導致白內障患者術后視力不佳的重要原因之一,可明顯影響白內障患者術后的視覺質量。為此,我們對術前雙眼角膜散光大于1.5D的白內障患者,根據患者意愿,通過良好溝通,行超聲乳化吸除術,植入散光矯正型人工晶體的為A組,植入單焦球面人工晶體的為B組,觀察術后遠視力變化,現報告如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究統計2018年本院住院的伴有角膜1.5D以上散光的白內障手術患者60例60眼,其中男30眼,女30眼,年齡42-70歲,平均56歲,按植入人工晶體類型分為A組(散光型人工晶體)30眼,B組(球面人工晶體)30眼,兩組均采用超聲乳化白內障晶體摘除,兩組患者術前視力最差為眼前指數,最好為4.8,平均4.4,兩組年齡及術前視力差異均無統計學意義。病例選擇標準:全部患者排除糖尿病、高血壓、青光眼、高度近視及黃斑等眼底疾病,排除角膜炎、葡萄膜炎、圓錐角膜、眼外傷等病變,術前裂隙燈下檢查晶體核硬度Ⅱ-Ⅲ級。(Emery核硬度分級標準:Ⅰ級:透明、無核,軟性;Ⅱ級:核呈黃色或者黃白色,軟核;Ⅲ級:核呈黃褐色、中等硬度核;Ⅳ級:核呈琥珀色;Ⅴ級核呈黑色,極硬核[1])。

1.2 術前檢查

術前均行裸眼視力、電腦驗光、眼壓、裂隙燈、眼A/B超聲、角膜內皮細胞計數、IOL-moster500等檢查,用SRK/T公式或廠家提供的散光晶體計算器計算所需植入的人工晶體屈光度。

1.3 散光晶體標記方法

植入散光晶體者標記前五分鐘用丙美卡因麻醉術眼,在小瞳孔下進行標記,方法有兩種:

裂隙燈下,患者取坐位,標記者眼睛與患者眼睛平齊,患者平視前方,坐姿、頭位、眼位都保持正位,將裂隙燈光帶調整到最長最細,并通過角膜中心,用無菌極細醫用手術記號筆(線寬0.5mm)在3點和9點方法做水平標記點,標記部位盡量干燥,標記點盡量細小。術者在術中使用帶有刻度的標記環,根據已標記的切口位置做手術切口和散光晶體散光軸位標記。

裂隙燈下,患者取坐位,標記者眼睛與患者眼睛平齊,患者平視前方,坐姿、頭位、眼位都保持正位,準備帶有刻度的裂隙燈,先將裂隙燈刻度調整到手術切口的位置,將光帶調整到最長最細,并通過角膜中心,在光帶兩端標記手術切口位置,再將裂隙燈刻度調整到散光晶體軸位的位置,將光帶調整到最長最細,并通過角膜中心,在光帶兩端標記散光晶體軸位位置,手術臺上不再重新標記手術切口及散光晶體軸位位置。

1.4 手術方法

所有手術均由同一經驗豐富的主刀醫生完成,均采用超聲乳化加人工晶體植入術的手術方式,所用的設備為強生全視的“小白星”超聲乳化儀。術前半小時用復方托比卡安滴眼液散瞳,散光晶體在裂隙燈下進行標記后散瞳。術前十分鐘用丙美卡因進行表麻,每隔五分鐘滴眼一次,共三次,開瞼器開眼,用3.0刀做角鞏膜緣主切口,散光晶體植入者在標記的切口位置做主切口,球面晶體植入者在120°左右位置做主切口。15°穿刺刀在10點位置做輔助切口,前房內注入粘彈劑,連續環形撕囊,直徑約5.5mm,要求撕囊口連續居中,超聲乳化吸除核及皮質,拋光后囊,囊袋內植入人工晶體,散光晶體初步調整位置距目標軸位10°-20°,吸出粘彈劑,尤其是位于散光晶體后方的粘彈劑,精細調位于標記的散光軸位處。若散光晶體位置越過目標軸位,則重新順時針旋轉操作調位,保證散光晶體襻完全伸展,術畢水密切口,結膜囊內涂典必殊眼膏,包扎術眼。

1.5 觀察項目

術后三個月檢查術眼裸眼遠視力,最佳矯正遠視力。角膜曲率及測量角膜散光。

1.6 統計方法

采用SPSS19.0軟件包對數據進行統計學分析。對A組與B組之間術前及術后單眼的遠視力比較、兩組術前和術后平均角膜散光值比較以及兩組間術后平均角膜散光值比較進行t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

所有患者術中均無并發癥發生,術后隨訪期間,人工晶體均在囊袋內,且居中,無偏位,無晶體囊袋皺縮,后囊混濁等發生。采用5m國際標準視力表,術后三個月測術眼的裸眼遠視力。

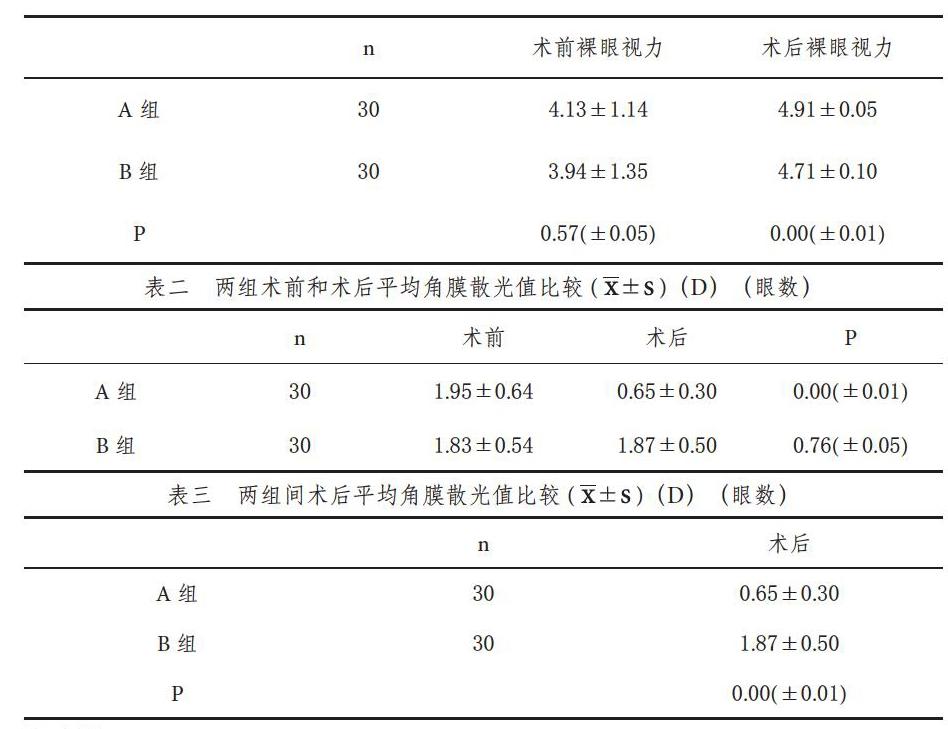

A組與B組術前平均裸眼遠視力比較,差異無統計學意義,術后三個月平均裸眼遠視力比較,差異有顯著統計學意義(表一),A組優于B組。A組術前和術后平均角膜散光值比較,差異有顯著統計學意義,B組差異無統計學意義(表二)。兩組間術后角膜散光比較,差異有顯著統計學意義(P<0.01),A組優于B組。術后驗光比較,兩組術后3個月小瞳驗光A組柱鏡度數明顯降低。

3 討論

隨著白內障手術技術的不斷成熟,超聲乳化吸除術的普及,手術時間短、視力恢復快,使患者能夠快速恢復滿意的視力[1],但患者對手術結果的需求越來越高,期望術后能夠得到更好的視覺效果,隨著人工晶體生物測量技術的進步及人工晶體計算公式的改進,所需人工晶體度數計算更加精確,傳統球面人工晶體已經能夠準確矯正患者的近視、遠視,然而在正常人群中大約有三分之一的患者同時也存在角膜散光,特別是大于1.5D角膜散光,影響了術后患者的視覺質量。因此,對于具有角膜散光的白內障患者,在行超乳手術時,可以選擇植入散光人工晶體,使白內障抽出、矯正角膜散光同時完成,具有較好的的預測性和穩定性[2]。這是目前治療角膜散光合并白內障的一種最佳選擇[3]。散光矯正型人工晶體矯正散光準確,術后結果可預測,手術操作簡便快捷,損傷小,手術具有可逆性,非球面散光矯正型人工晶體既較正了散光,又消除了球面像差,集合了復合曲面及非球面的雙重優點。非球面設計可以減少患眼的球面像差,提高患者的對比敏感度,改善視覺質量,結合復合曲面設計矯正散光準確、操作簡便、損傷小效果穩定。使用非球面散光型人工晶體需注意以下幾點:

①手術切口本身會引起散光。手術切口的位置,大小均對散光的大小產生影響。在進行散光型人工晶體計算時,建議1.8mm、2.2mm、3.0mm切口,散光大小分別為0.3D、0.4D、0.6D,由于每位術者的操作方法有差異,因此最理想的方法是累積20例以上患者手術前后的角膜曲率數據進行評估計算,得到個性化手術源性散光。

②散光人工晶體測量計算的精確性。散光人工晶體的測量要通過IOLMaster及角膜地形圖精確計算,測量前患者嚴禁表面麻醉并嚴禁行其他眼科檢查,充分眨眼,不能有外力施加于眼球上,以防角膜變形,要在不同時間測量,最少測三次,對比IOLMaster與角膜地形圖,所測得角膜散光數值,兩者越接近說明測量越準確。誤差大時要增加測量次數,采用第二代理論公式(SRK-T)以及Holladay2,HofferQ、Haigis等公式,并結合術者既往的經驗和患者的需求等,決定散光人工晶體的球鏡度數,散光人工晶體柱鏡度數和軸向,可通過在線計算器或者各廠家提供的網址而進行計算。散光人工晶體柱鏡度數原則上不選擇過矯。③準確的軸向標記是散光人工晶體有效矯正角膜散光最重要的因素之一。每1°的散光晶體偏位,會降低3.3%的散光矯正能力,即30°的偏位,將導致散光人工晶體無散光矯正能力,并產生散光軸向的改變[4]。

綜上所述,基層醫院面對的是經濟條件一般的患者,醫院沒有條件開展高端人工晶體植入,但還想提高患者術后遠視力,特別是從事體力勞動,以看遠為主的患者不希望勞動中戴眼鏡提高遠視力,非球面散光矯正型人工晶體為這類合并角膜散光的低收入人群提供了一種好的解決辦法,減少術后殘余散光,并具有良好的囊袋內旋轉穩定性,避免了術后佩戴散光矯正眼鏡的不適以及角膜手術所帶來的損害,將明顯提高該患者的視覺質量。

參考文獻

葛堅,眼科學[M].北京:人民衛生出版社,2010:211-221.

Mertens Erik L,Sanders Donald R,Vitale Pauline N. Custom-designed toric phakic intraocular lenses to correct high corneal astigmatism.[J]. Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J. : 1995),2008,24(5).

邢茜,管懷進,吳堅,袁莉莉.AcrySof Toric人工晶狀體矯正白內障患者術后殘留散光的研究[J].中華眼視光學與視覺科學雜志,2011(05):355-358.

Ma JJ, Tseng SS. Simple method for accurate alignment in? toric phakic and aphakic intraocular lens implantation[J]. J Cataract Refract Surg, 2008, 34(10):1631-1636.