中藥保留灌腸治療兒童支氣管肺炎臨床研究

齊云國

【摘 要】目的:分析中藥保留灌腸治療兒童支氣管肺炎的臨床效果。方法:選擇2018年7月-2019年8月我診所接受的58例兒童支氣管肺炎患者為對象,按照用藥差異實施分組,分別是對照組和研究組,分別實施的是常規治療和中藥保留灌腸治療,治療后對結果分析和對比。結果:干預組的喘息消失時間、發熱消失時間、肺部啰音消失時間等少于對照組,數據資料對比得知,差異明顯,具備統計學意義(p<0.05)。分析和對比兩組案例的治療結果得知,干預組的總有效率高于對照組,分別是93.1%和68.9%。結論:針對兒童支氣管肺炎的患者實施中藥保留灌腸治療,有突出的作用,能緩解患者對西藥的不良反應,可臨床采用,值得實施和推廣。

【關鍵詞】:中藥保留灌腸;兒童支氣管肺炎;效果分析

支氣管肺炎是當前常見的一種癥狀,也稱為小葉性肺炎,患者會出現發熱和咳嗽等現象,嚴重的情況下出現呼吸困難以及張口抬肩,三凹征等現象,針對具體情況,需要注意的是及時采取合理的方式進行治療。兒童支氣管肺炎的發生幾率比較高,直接對循環、神經和呼吸系統等產生不良影響,甚至對生命安全構成威脅。針對病灶的特殊性,在臨床研究中需要及時采取合理的藥物進行治療,其中中藥保留灌腸治療方式有突出的作用,為了分析效果,選擇58例兒童支氣管肺炎患者為對象,按照用藥差異實施分組,分組后實施不同的方式治療,總結效果。詳細如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇58例兒童支氣管肺炎患者為對象,按照用藥差異實施分組,分別是對照組和研究組,均是29例患者。對照組的男女分別是15例和14例,年齡區間在4-10歲,平均年齡(6.25±0.25)歲,病程是3-8d,平均病程(5.25±0.25)d。研究組的男女分別是16例和13例,年齡區間在3-9歲,平均年齡(4.26±0.28)歲。病程在3-8d,平均病程(5.15±0.21)d.對比分析兩組案例的基本資料得知,差異不明顯(p>0.05),數據可對比和分析。

1.2 方法

對照組實施常規方式治療,選擇頭孢替安、頭孢哌酮舒巴坦、阿莫西林克拉維酸鉀等抗炎祛痰治療。

研究組實施的是中藥保留灌腸方式治療,紫蘇子10g,甘草6g,桑白皮10g,葶藶子12g,杏仁12g,魚腥草12g,炙麻黃10g。針對偏痰熱者加生石膏20g,瓜蔞皮9g;偏風寒者加白芍12g,桂枝12g。治療中選擇每日煎服的方式,每次50ml,便后保留灌腸。將藥液采用注射器抽取50ml之后,讓患兒取側臥位或俯臥位,將一次性涂有石蠟油的導管插進肛門去,大概是6-15cm,緩慢推入導管前端,注射結束后平臥15min,治療后總結效果。

1.3 指標分析

分析和對比兩組患者的不良體征消失時間;

包括:喘息消失時間、發熱消失時間、肺部啰音消失時間;(2)分析和對比兩組案例的治療結果;

顯效:患者治療后不良癥狀好轉。有效:主癥狀減輕,肺部體征好轉。無效:肺部體征沒有呈現好轉的趨勢。總有效率指的是顯效和有效的人數比例。

1.4 統計學方法

采用SPSS23.0軟件,計量資料用均數±標準差()表示,組間比較采用t檢驗;計數資料用率(%)表示,采用χ2檢驗。檢驗水準P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

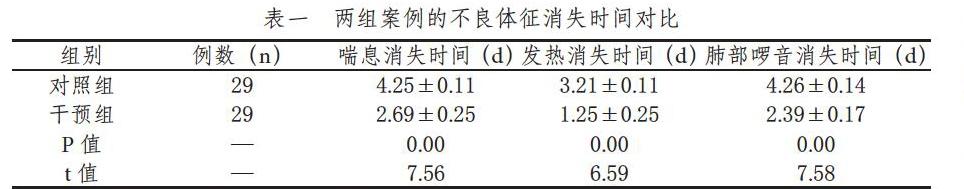

2.1 分析和對比兩組患者的不良體征消失時間

分析和對比兩組案例的不良體征消失時間,干預組的喘息消失時間、發熱消失時間、肺部啰音消失時間等少于對照組,數據資料對比得知,差異明顯,具備統計學意義(p<0.05),詳細數據分析如下:

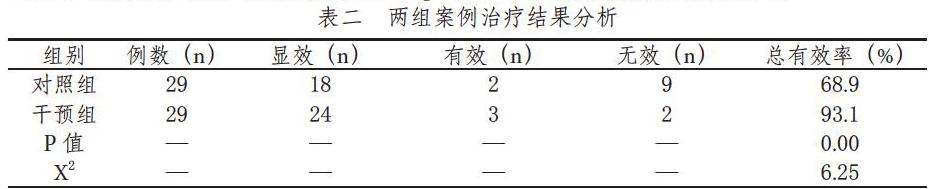

2.2 分析和對比兩組案例的治療結果

分析和對比兩組案例的治療結果得知,干預組的總有效率高于對照組,分別是93.1%和68.9%,數據分析得知,具備統計學意義(p<0.05),詳細的數據分析如表二:

3 討論

兒童支氣管肺炎的發生機制比較特殊,在當前臨床研究中需要對患者合理進行治療,臨床上采取西藥進行治療,抗病菌藥物長期應用之后,可能不同程度的影響患者的正常發育,也會出現藥物過敏的風險,增加了醫療風險[1]。針對具體情況,在臨床研究中需要采取中藥保留灌腸方式治療,由于通過直腸粘膜進入到體循環能減少藥物對胃腸道的不良刺激,減少肝臟藥物代謝負擔。

分析和對比兩組案例的不良體征消失時間,干預組的喘息消失時間、發熱消失時間、肺部啰音消失時間等少于對照組。分析和對比兩組案例的治療結果得知,干預組的總有效率高于對照組,分別是93.1%和68.9%。說明對于兒童支氣管肺炎案例采取中藥保留灌腸治療,可行性比較高,能較快促進患者恢復[3]。

綜上所述,中藥保留灌腸治療方式在兒童支氣管肺炎中可行性較高,改善了各項體征,可在臨床實施。

參考文獻

張劍.中藥保留灌腸治療兒童支氣管肺炎臨床研究[J].光明中醫,2019,34(12):1856-1858.

賈會波.中醫護理技術對小兒支氣管肺炎患者療效的影響[J].世界最新醫學信息文摘,2016,16(A5):238.

鄭淑丹,屈劍飛.中藥保留灌腸治療兒童支氣管肺炎臨床觀察[J].中國中醫急癥,2016,25(05):894-896.