2014年-2018年我院藥物不良反應分析及管理方式討論

馮毅

【摘 要】目的:分析我院2014年至2018年所上報藥物不良反應(ADR)發生的相關資料,為促進臨床安全合理用藥提供參考。方法:采用回顧性研究方法對我院2014年至2018年上報的65例藥物不良反應報告,按照藥品分類占比、種類分布、累及器官及臨床表現、給藥方式、上報人員類別等進行分析。結果:65例ADR報告中,藥品分類占比最多的是西藥(89.23%);藥品種類分布最多的是抗生素類(76.92%);可累及各個器官,最多的是累及皮膚及附件(50.77%),表現為皮疹、蕁麻疹、斑丘疹、皮膚紅腫、瘙癢等;給藥方式多為注射(86.15%);其中有3例嚴重藥物不良反應和2例新的藥物不良反應;多由醫生上報(87.69%),少數由藥師上報(12.31%)。結論:不良反應的發生與多種因素有關,所有醫護人員都應重視ADR的上報與總結工作,降低不良反應的發生率。

【關鍵詞】藥品不良反應;統計分析;安全合理用藥

藥物不良反應(ADR)是指在正常用法用量下的合格藥品用于診斷、治療、預防疾病或調節生理功能時出現的對人體有害的或與用藥目的無關的反應[1]。藥物的不良反應會干擾對患者的治療,甚至嚴重的威脅患者的生命健康,因此在臨床中用藥時除了關注藥物的療效外,還需注意藥物可能會對患者造成的的不良反應。為保證用藥安全,降低藥物不良反應為患者帶來的風險,現將我院2014年至2018年上報的藥物不良反應情況進行匯總、分析,報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料收集、匯總我院2014年至2018年上報的藥物不良反應情況共65例。

1.2 方法對所有不良反應報告按照藥品分類占比、種類分布、累及器官及臨床表現、給藥方式、上報人員類別等進行回顧性研究。

2 結果

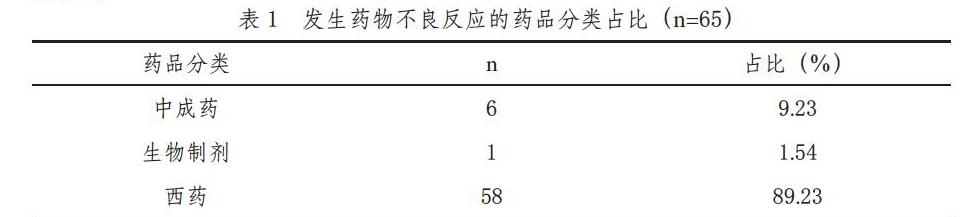

2.1 發生藥物不良反應的藥品分類占比

將65例發生藥物不良反應的藥品分為中成藥、生物制劑和西藥,其中共發生西藥引起的藥物不良反應58例,占比89.23%,中成藥6例,占比9.23%,生物制劑1例,占比1.54%。見表1。

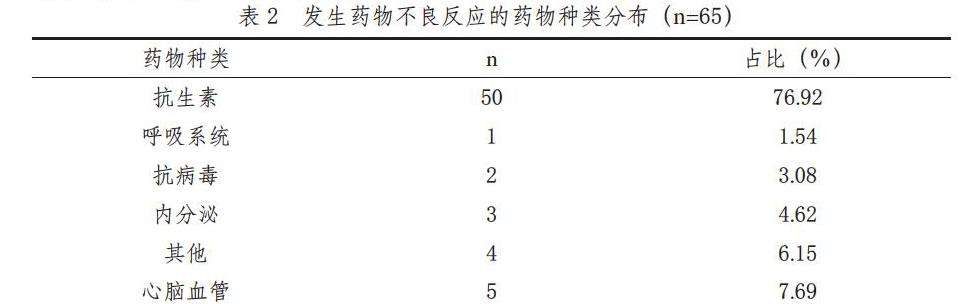

2.2 發生藥物不良反應的藥物種類分布

按藥物種類區分,抗生素類藥物引起的藥物不良反應最多,共出現50例,占比76.92%,其次為心腦血管類藥物、其他類藥物、內分泌藥物、抗病毒藥物和呼吸系統藥物,分別占比7.69%、6.15%、4.62%、3.08%和1.54%。見表2。

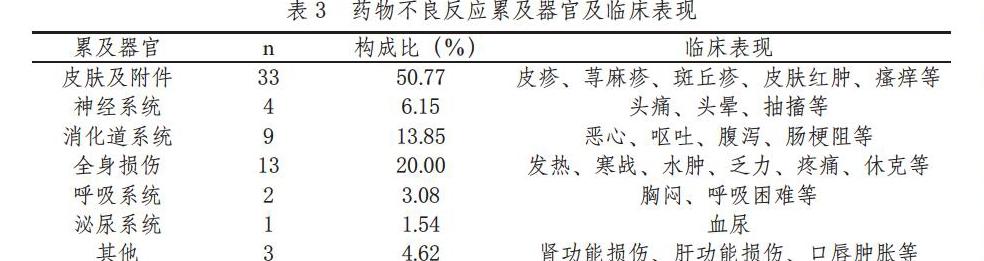

2.3 藥物不良反應累及器官及臨床表現

藥物不良反應累及皮膚及附件最多,為33例,占比50.77%,主要表現為皮疹、蕁麻疹、斑丘疹、皮膚紅腫、瘙癢等,也可累及神經系統、消化道系統、呼吸系統或造成全身損傷,具體見表3。

2.4 藥物的給藥方式

共有56例藥物不良反應是注射用藥引起,占比86.15%,其余9例為口服用藥引起,占比13.85%。見表4。

2.5 藥物不良反應的嚴重程度及引起嚴重藥物不良反應病例情況

發生嚴重藥物不良反應3例,分別是頭孢呋辛2例、頭孢唑肟1例;發生一般藥物不良反應60例,發生新的藥物不良反應2例。見表5、表6及表7。

2.6上報藥物不良反應的人員職業類別

65例藥物不良反應中有8例來自藥師上報,占比12.31%,57例來自醫生上報,占比87.69%,無護士上報。見表8。

3 討論

近年來,隨著藥品種類不斷增多,藥物不良反應的發生也越來越常見。藥物不良反應是使用藥物預防、診斷或治療疾病過程中,在用法、用量正常的情況下,發生的與治療目的無關的有害反應,是在內容上排除了因超量誤用、藥物濫用或不按規定方法使用藥物及藥物質量問題等情況所引起的[2]。也就是說凡是用藥后產生的與用藥目的不相符的負面反應統稱為不良反應[3]。藥物不良反應的發生與多種因素有關,患者自身情況、藥物相互作用、給藥途徑等都可能會引起藥物不良反應的發生[4]。積極監測與上報藥物不良反應是有效降低群體性用藥風險,控制不良反應對患者損害的方法,并能促進醫院安全合理用藥。

通過對我院2014年至2018年所上報藥物不良反應發生的相關資料進行匯總分析可以發現,西藥引起的藥物不良反應比生物制劑及中成藥高很多,這可能與我院使用西藥占總用藥量比例更大而使用生物制劑和中成藥較少有關。抗生素類藥物占了發生藥物不良反應藥物的大多數,可能也與我院抗生素使用在各類藥物中占比較多有關。應該進一步規范抗生素類藥物的使用,放置抗生素濫用。同時也應重視中成藥的使用,臨床研究顯示,部分中成藥制作工藝相對落后,藥品質量難以保證,其中存在的各種雜質是誘發藥物不良反應的重要原因,在注重藥物的質量。

在本研究中,藥物的不良反應發生后患者有不同的臨床表現,全身各器官及系統均會被累及,尤其以皮膚及附件最常見,表現為皮疹、蕁麻疹、斑丘疹、皮膚紅腫、瘙癢等。由于皮膚發生的不良反應往往易于觀察,并得到患者及家屬的關注,較容易上報與記錄,可能是影響皮膚及附件不良反應占比的因素。其次發生發熱、寒戰、水腫、乏力、疼痛、休克等全身癥狀和惡心、嘔吐、腹瀉、腸梗阻等消化系統反應的占比也較高,而其表現均較重,發生神經系統、呼吸系統、泌尿系統等的占比較少。醫務工作者藥提高對藥物不良反應的重視程度,盡早發現其造成的各器官或系統的損害,及時給予干預。從藥物的給藥方式來看,注射給藥造成的藥物不良反應遠多于口服給藥。發生的4例嚴重藥物不良反應均是由于抗生素類藥物的靜脈注射。由于注射給藥途徑會迅速提高血液內藥物濃度,對人體刺激更大,并且給藥時藥物的配制、給藥速度均會影響藥物對人體的作用[5]。為了減少不良反應的發生,臨床中應盡量使用口服給藥。上報65例藥物不良反應中有57例為醫生上報,而其余8例為藥師上報,而與患者接觸密切的護士對藥物不良反應數為零。應在院內對所有醫護人員開展藥物不良反應知識及上報重要性的宣教,以及時發現患者服藥后的不良反應。由于藥物不良反應的發生會受到多種因素影響,且不能完全避免其發生,所以臨床工作中所有醫護人員應注意藥物的適應癥、不良反應及禁忌癥,通過了解患者的過敏史、減少靜脈給藥等途徑,減少藥物不良反應給患者照成的不利影響。

通過以上研究,一定程度上反映出我院藥物不良反應發生情況,為了規范臨床中安全合理用藥,需要加強對藥物不良反應的監測與上報,并提高醫務人員的用藥安全意識,以此進一步保障患者的生命健康。

參考文獻

張雪梅,李昱,賈倩倩等.2012~2014年駐陜藥品生產企業不良反應報告分析與評價[J].藥物流行病學雜志,2017,26(4):263-267.

馬勇.該院2016年度藥品不良反應監測分析[J].中國衛生產業,2017,14(11):163-165+173.

蔣菊芳.157例新的/嚴重的藥品不良反應報告分析[J].藥物流行病學雜志,2016,25(2):98-103.

羅玉釗,李坤浪,江華.180例藥品不良反應報告分析與對比[J].廣州醫藥,2016,47(4):86-88.

方松柏,余秋強,尹漢華.106例藥品不良反應報告分析[J].今日藥學,2017,27(12):841-844.