中重度顱腦損傷后CT影像特點、顱內壓與預后的關系

路篤偉

【摘 要】目的:研究分析中重度顱腦損傷后CT影像學特征、顱內壓與預后之間的關系。方法:于2019年02月--2020年02月本院接收的60例中重度顱腦損傷患者為觀察對象。入院后均予以頭顱CT檢查,同時檢測其顱內壓,觀察其CT影像學特征、顱內壓水平,實施鹿特丹(Rotterdam)CT評分,統計分析上述因素。結果:顱內壓與腦室壓迫、鹿特丹CT評分、基底池與中線移位有關(p<0.05)。預后優良組與預后欠佳組的基底池、鹿特丹CT評分、24h顱內壓差異顯著(p<0.05);而中線移位與腦室壓迫無差異(p>0.05)。結論:對于中重度顱腦受損患者而言,其顱內壓與預后表現為負相關,單個CT影像學特點顯著低于鹿特丹CT評分,準確監測患者顱內壓,有利于臨床后續有效治療,達到優化患者臨床結局的目的。

【關鍵詞】中重度顱腦損傷;CT影像特點;顱內壓;預后

在導致患者死亡、嚴重殘疾的影響因素中,顱腦損傷比較多見,該病不僅具有較大的社會影響,而且還具有極高的死亡率、殘疾率[1]。但現階段臨床在評估損傷、預后方面,存在一定的局限性,故而積極探索一種更加高效的早期預后評估方法,臨床意義十分重大。鑒于此,本文特此以60例中重度顱腦損傷患者作為研究對象,研究分析了顱內壓、預后、CT影像學特征的關系,以供臨床參考。

1 一般資料與方法

1.1 一般資料

本文觀察對象為60例中重度顱腦損傷患者,接收于2019年02月--2020年02月,其中包括32例男性和28例女性,年齡20-75歲,均齡(47.8±11.4)歲;47例車上、9例墜傷、4例其他;11例單純硬膜下血腫、6例硬膜外血腫、31例蛛網膜下腔出血伴腦挫裂傷、12例硬膜下血腫伴腦挫裂傷。入組的患者均知情同意且已經簽署過同意書;滿14周歲;臨床資料齊全。排除免疫性腫瘤、惡性腫瘤、心肝腎肺功能嚴重障礙或不全、合并其他嚴重的系統疾病、其他神經系統疾病、貧血嚴重以及出血性疾病。

1.2 方法

顱內壓檢測:穿刺額角并作為鉆孔點,置入微傳感器至腦實質內,深度控制在2cm左右。然后檢測、記錄顱內壓,間隔15min進行1次檢測、記錄,連續檢測6d,待到患者體征平穩后拔除微傳感器。

頭顱CT檢查:選取美國GE寶石能譜CT探查儀。確保掃描層面平行于眥耳線,以此觀察結果為依據,對患者腦室壓迫、中線移位、基底池壓迫情況進行評估;然后計算鹿特丹CT評分。腦室壓迫:腦室/顱腔,即:側腦室最大額角的寬度/兩顱骨同水平的內徑。中線移位:室間孔平面寬度的50%減去透明隔到偏移側顱骨之間的距離長度。基底池:觀察中腦四周腦脊液并將之分為3個翼,對各個翼的開放、壓迫情況進行單獨評價,三個翼閉塞視為完全閉塞,一個或兩個翼閉塞視為部分閉塞,三個翼均開放,則視為開放。作為一種新型的CT分類方法,鹿特丹CT評分內容包括中線移位、血腫、基底池、占位性改變蛛網膜下腔出血等情況。

1.3 數據統計處理 匯總并分析觀察主體的研究數據,并利用SPSS22.0軟件對研究數據進行統計。Logistic因素分析CT影像學特征與顱內壓,用均數±標準差()表達正態分布的計量資料并用t檢驗。當P值低于0.05時,說明差異有統計學意義。

2 結果

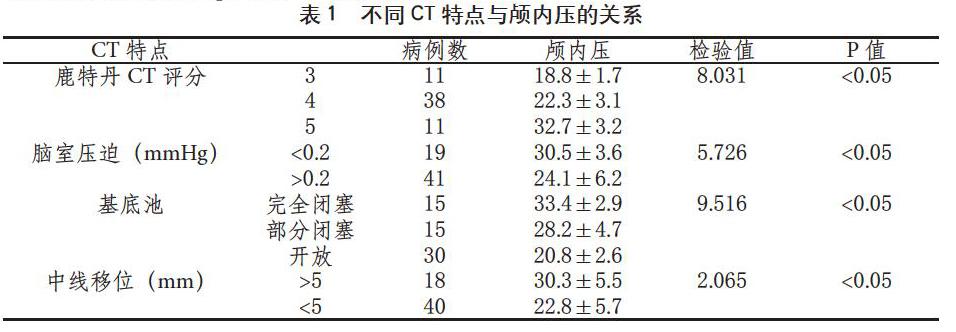

2.1 不同CT特點與顱內壓的關系

腦室壓迫、鹿特丹CT評分、基底池情況、中線移位在一定程度上影響著中重度顱腦損傷患者的顱內壓(p<0.05)。詳情見表1。

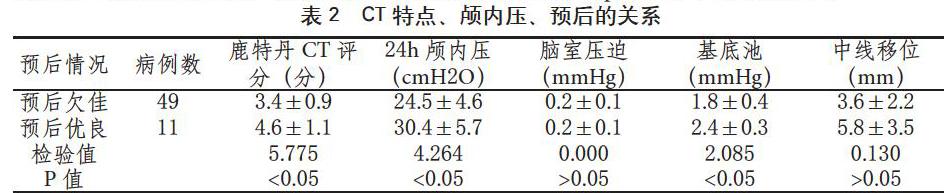

2.2 CT特點、顱內壓、預后的關系

預后欠佳者基底池、鹿特丹CT評分、24h顱內壓低于預后優良者(p<0.05);而在中線移位與腦室壓迫方面,預后欠佳與預后優良者無差異(p>0.05)。詳情見表2。

3 討論

大腦基底池分布著重要的血動脈、神經,直接影響著腦脊液循環、一旦大腦受損,顱內壓就會異常提高、腦脊液循環受阻,進而壓迫腦干,誘發腦積水。甚至影響到患者肢體功能,不少患者還會喪失意識,影響患者生命安全。隨著臨床深入實踐,發現顱內壓異常增大是導致顱腦損傷患者病死率增高的高危因素[2]。而顱內壓異常提高通常發生在顱腦遭受中重度損傷之后,腦內局部組織由于受損嚴重,或者是腦血管受損嚴重,都會異常提高顱內壓,一旦顱內壓提高,又會對顱腦產生嚴重的反向影響,進而誘發繼發性腦損害[3]。

現階段,臨床認為顱內壓升高主要以基底池壓迫、腦室壓迫、中線移位為主要征象[4]。但是這些CT影像學特點與顱內壓之間的關系鮮少報道[5]。本文研究分析了中重度顱腦損傷患者預后、顱內壓與CT影像學特點之間的關系,結果發現:顱內壓與腦室壓迫、鹿特丹CT評分、基底池與中線移位有關(p<0.05);預后優良組與預后欠佳組的基底池、鹿特丹CT評分、24h顱內壓差異顯著(p<0.05)。本文經過鹿特丹CT評分,結果發現中線移位、腦室以及基底池受壓越嚴重,顱內壓升高就越明顯,提示TC影像學特點能夠較好反映出患者實際顱內壓情況;顱內壓與鹿特丹CT評分的關系最為緊密,這是因為顱腦損傷十分復雜、受損范圍廣、涉及諸多部位,故而通過基底池受壓情況以及GOS評分進行評估,具有諸多局限[6]。但鹿特丹CT評分與CT影像學特點聯合,評價內容全面且十分科學,能夠進一步真實的反映出患者顱腦受損嚴重程度,以便于臨床后續有效治療,從根本上改善顱腦損傷患者預后恢復效果。

總而言之,中重度顱腦損傷患者CT影像學特點、預后及顱內壓之間具有緊密的關系,臨床評判時應當綜合、全面考慮,以期為臨床有效診療提供科學依據。

參考文獻

武峰,齊磊,金亮,等.CT影像學特征結合MEWS評分評估ICU重型顱腦損傷患者預后的可行性研究[J].中國CT和MRI雜志,2020,18(01):11-13+21.

張澤奎,杜剛,蒲鵬.重度顱腦損傷患者CT像計分與GSC評分的相關性及其臨床預后預測價值初探[J].中國CT和MRI雜志,2020,18(01):22-24+47.

金衛星,祝斐,陳進,等.重型顱腦損傷血管痙攣患者CTA影像學特征及其與預后的關系[J].中國CT和MRI雜志,2019,17(10):20-22.

林聲造,沈長青.急性閉合型顱腦損傷患者MRI及CT影像學特點比較[J].中國CT和MRI雜志,2017,15(03):22-23+41.

江愛軍.螺旋CT探查在顱腦外傷早期診斷中的應用價值[J].中國醫藥科學,2017,7(05):117-120.

李鑫,劉少波,謝志敏,等.顱腦損傷CT影像特點與顱內壓及預后的相關性[J].中國臨床神經外科雜志,2016,21(08):487-488.