黃芩?黃連合煎液中絡合物表征及其體外抗菌活性

柯秀梅 張立勝 李 欣 張定堃 韓 麗陳 川

(1.成都中醫藥大學藥學院, 中藥資源系統研究與開發利用省部共建國家重點實驗室培育基地, 四川成都611137; 2.九江學院基礎醫學院, 九江市轉化醫學重點實驗室, 江西九江332000; 3.九江市第三人民醫院, 江西九江332000)

黃芩?黃連藥對作為清熱燥濕經典藥對,常相須為用,共奏清熱燥濕、瀉火解毒之效[1?4]。其配伍用出自東漢張仲景《傷寒論》,之后備受醫家重用—古人常用含黃連的方劑中,約有20%~60%屬黃連黃芩配伍[5]。綜觀中醫藥經典,黃芩?黃連同用方中其制備工藝多為合煎,如《傷寒論》 中的瀉心湯等8 個方劑;《小品方》 的犀角湯和前胡湯;《太平圣惠方》 收載的71 個黃芩?黃連同用方中,77.6%為合煎,余者制丸用;《千金翼方》 中除治療消渴的丸劑外,余者66.7%方劑均合煎;《肘后備急方》 中3 方劑均合煎。

傳統中醫認為自沉淀是多數藥物的有效成分,與湯藥同服會提高臨床療效[6?7]。然而,現代工業中,認為黃芩?黃連合煎時黃酮和生物堿類成分發生絡合反應產生的大量沉淀無效且消耗了有效成分,從而影響臨床療效。為避免沉淀的生成,特將其分開處理。2015 年版《中國藥典》 所載含黃芩?黃連配伍的中成藥工藝有兩者分煎、粉碎、滲漉等,無一合煎。如配伍有黃芩、黃連的一清膠囊/顆粒,對2 味藥的前處理為“分別加水煎煮2 次……合并煎液,濾過”;臟連丸為粉碎;葛根芩連丸/微丸/片為分別滲漉等,未見合煎者。

黃芩?黃連配伍合煎液內,沉淀物中的小檗堿含有量約為上清液的3 倍[8?10],但有學者認為,湯劑中黃芩苷、鹽酸小檗堿含有量的降低,并不意味著體系藥效的降低,形成的疏水性分子復合物是湯液中有效物質的不同存在形式。課題組以黃連和黃芩中的代表性成分鹽酸小檗堿和黃芩苷為模型,探索黃芩、黃連傳統合煎工藝的合理性,以期豐富傳統沉淀性配伍的內容。

1 材料

1.1 儀器 VERTEX70 傅里葉變換紅外光譜儀、X 射線衍射儀(德國Bruker 公司);769YP?15A 粉末壓片機(天津市科器高新技術公司);電子天平(德國Satouris 公司);掃描電子顯微鏡(捷克Tescan 公司);EON Ⅱ酶標儀(美國Biotek 公司)。

1.2 試劑 肉湯培養基(批號20161123,青島高科技工業園海博生物技術有限公司)。DMSO、甲醇和乙腈均購自美國Sigma 公司。黃芩苷提取物和鹽酸小檗堿提取物(純度≥95%,南京澤朗生物科技有限公司)。

1.3 實驗菌種 金黃色葡萄球菌ATCC23672 (NRR00571,北京華越洋生物科技有限公司);大腸埃希菌ATCC25931(BNN3280,上海北諾生物科技有限公司)。

2 實驗與結果

2.1 絡合物制備 調研中醫藥經典發現,經方中黃芩和黃連多等量配伍應用,且2015 年版《中國藥典》 對黃芩中黃芩苷和黃連中鹽酸小檗堿的含有量要求分別為不得少于9.0%和5.0%,故課題組將此反應中黃芩苷和鹽酸小檗堿的用量比例定為9 ∶5。分別稱取黃芩苷和鹽酸小檗堿提取物,使其以9 ∶5 的比例溶于沸水中,回流0.5 h,室溫靜置,至溶液溫度降至40 ℃,溶液中開始出現大量黃色絮狀沉淀物,離心,收集沉淀,于60 ℃鼓風干燥,研末,備用。

2.2 絡合物表征

2.2.1 絡合物電子掃描顯微鏡下微觀特點

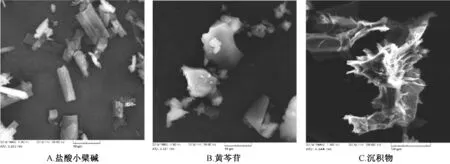

2.2.1.1 SEM 特點 取制備好的黃芩苷、鹽酸小檗堿和絡合物粉末,分別在掃描電子顯微鏡下觀察,拍攝特征圖片,結果見圖1。圖1 顯示,黃芩苷和鹽酸小檗堿共熱后微觀結構發生了變化。

圖1 各絡合物SEM 圖

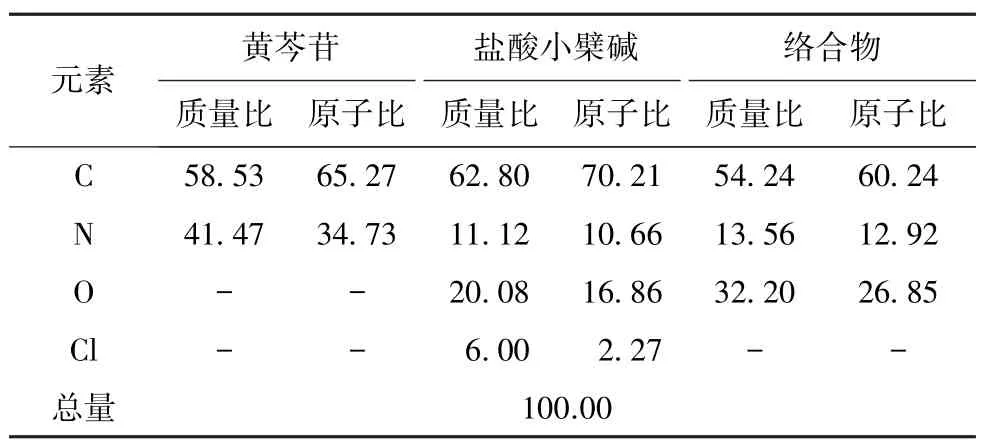

2.2.1.2 SEM?EDS 特點 取制備好的黃芩苷、鹽酸小檗堿和絡合物粉末,在掃描電子顯微鏡聯用能譜儀下測定表面微區元素含有量,見圖2、表1。結果表明,黃芩苷和鹽酸小檗堿沉淀過程中,丟失了Cl-。

圖2 各絡合物SEM-EDS 圖(%)

表1 各絡合物表面微區元素含有量SEM?EDS 測定結果(%)

2.3 絡合物紅外光譜特點 以烘干的光譜純KBr 為空白,分別制備黃芩苷、鹽酸小檗堿和沉積物的紅外測試樣品。每片中KBr 含有量為60 mg,樣品含有量約為0.8 mg,采用FTIR?360 傅里葉紅外光譜測定儀測定,結果見圖3。

紅外光譜結果表明,絡合物中黃芩苷3 488.77(vOH)、3 388 (vOH) cm-1和鹽酸小檗堿3 407 (vOH)cm-1吸收峰由于兩者酸堿中和反應,產物存在共軛效應而向低波數3 261 cm-1方向移動。絡合物與黃芩苷、鹽酸小檗堿的波峰及強度有變化,有新峰產生,表明黃芩苷和鹽酸小檗堿在濕熱條件下發生了化學反應。

圖3 各絡合物IR 圖譜

上述特征表明,黃芩苷和鹽酸小檗堿水中共熱后發生了化學變化。文獻報道[1?3],有機酸和生物堿的沉淀機制是酸堿絡合。黃芩苷和鹽酸小檗堿形成沉淀的原因可能為兩者發生酸堿中和反應形成疏水性絡合物[4?6],逐漸沉積于湯液底部,形成沉淀。

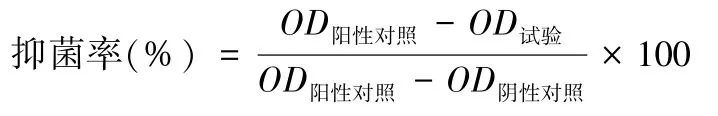

2.4 絡合物體外抗菌活性 分別精密稱取黃芩苷提取物、鹽酸小檗堿提取物和沉積物各0.3 g,并以甲醇溶解,于96孔板各孔中分別加入180 μL 大腸埃希菌(EL) 和金黃色葡萄球菌菌液(SA),使其菌液濃度為1×105/mL。分別加入不同濃度的藥液,使黃芩苷、鹽酸小檗堿和沉積物實驗組中各孔藥物質量濃度為 56.250 μg/mL (高濃度)、28.125 μg/mL (中濃度)、14.063 μg/mL (低濃度)、7.032 μg/mL (極低濃度) 和0 系列濃度,每個濃度設3 個復孔。于37 ℃、120 r/min 搖床培養,分別于0、12、24 h測定各孔OD值。

2.4.1 絡合物對金黃色葡萄球菌的體外抑制率 于450 nm處讀取金葡菌及其對照組的OD值,并計算抑菌率,采用SPSS 21 對數據進行分析,結果見表2。

表2 各化合物對金葡菌的體外抑菌率(%,, n=3)

表2 各化合物對金葡菌的體外抑菌率(%,, n=3)

注:同一質量濃度中,與絡合物組比較,*P<0.05,**P<0.01;與小檗堿比較,ΔΔP<0.01;同一藥物組,不同質量濃度比較,##P<0.01。

由表2 可知,絡合物、鹽酸小檗堿和黃芩苷的體外抗金葡菌活性比較,鹽酸小檗堿的活性較絡合物和黃芩苷具有極顯著優勢,絡合物又比黃芩苷有極顯著性優勢。各不同質量濃度藥物組中,0 μg/mL 與其他濃度藥物組有顯著性差異外,其他各濃度藥物組間均無統計學差異。各組藥物的抑菌效果在加藥12 h 后不再隨時間的延長而有顯著性差異。

2.4.2 絡合物對大腸埃希菌的體外抑制率 于600 nm 處讀取金葡菌及其對照組的OD值,并計算抑菌率,采用SPSS 21 對數據進行分析,結果見表3。

表3 各化合物對大腸埃希菌的體外抑菌率(%,, n=3)

注:同一質量濃度中,與絡合物組比較,*P<0.05,**P<0.01;與小檗堿比較,ΔΔP<0.01。同一藥物組,不同質量濃度比較,#P<0.05,##P<0.01。

表3 顯示,絡合物、鹽酸小檗堿和黃芩苷的體外抗大腸埃希菌活性比較,鹽酸小檗堿的活性較絡合物和黃芩苷具有極顯著優勢,絡合物又比黃芩苷有極顯著性優勢。各不同質量濃度藥物組中,0 μg/mL 與其他質量濃度藥物組有顯著性差異外,其他各質量濃度藥物組間均無顯著性差異。各組藥物的抑菌效果在加藥12 h 后不再隨時間的延長而有顯著性差異。

3 討論

目前,中藥復方化學研究表明,水煎提取物多源自單味藥的原型成分,少有配伍煎煮中產生新結構的報道;而利用諸如HPLC?MS、NMR 等分析手段對復方沉淀化學成分研究,并未發現新的化學實體[11]。表明中藥復方水煎沉淀的原因可能是成分間的非共價結合,如范德華力、氫鍵作用、疏水作用、π-π 堆積作用和靜電作用等,這些沉淀物的結合鍵能較弱,在利用現代技術分析中易被破壞,故而難以檢測到。

黃芩?黃連合煎液的沉淀形成于有效成分間的相互作用,且絡合物具有明顯的抗菌活性,抗菌活性排序為鹽酸小檗堿強于絡合物強于黃芩苷。絡合物結構中包含小檗堿和黃芩苷,理論上抑菌活性應最強,但本實驗中其活性強于黃芩苷而低于小檗堿,可能是由于絡合物中小檗堿的部分抑菌活性基團在絡合過程中被掩蔽,而在黃芩苷的基礎上引入部分小檗堿的活性基團,使得其活性處于兩者之間。需要結合量子化學理論和實踐,確定三者的活性基團中心并進行驗證,課題組后期將進一步研究。

本研究結果證明了傳統中醫臨床服用湯藥“溫服,合渣服用”[12?13]這一要求的科學性。若臨床用湯藥或工業提取過程中棄去沉淀,將在某種程度上造成藥物的浪費,勢必會影響臨床療效。故聚焦于臨床療效的中藥復方水煎沉淀作為一種新型有效成分聚集體,具有潛在的藥用價值,值得深入研究。